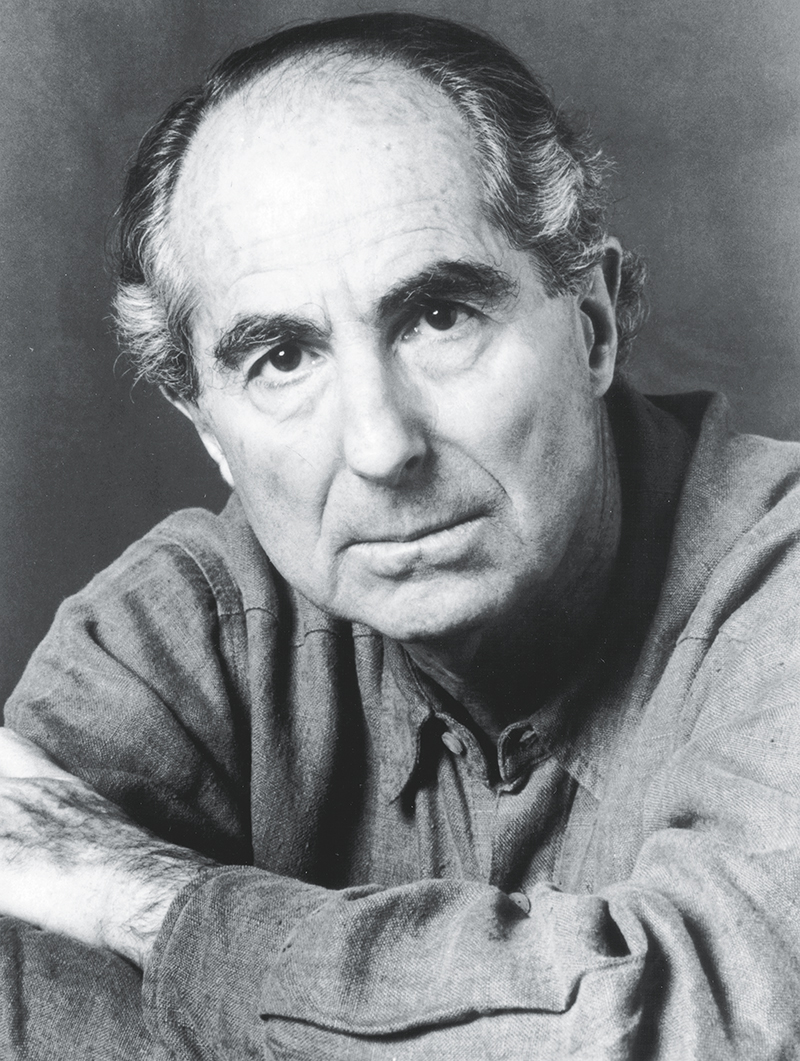

Os fatos â A autobiografia de um romancista, tradução de Jorio Dauster, projeta ao grau mĂĄximo a relação entre Philip Roth (autor) e Nathan Zuckerman (narrador). Em seu eixo narrativo, uma troca de missivas, na qual a Ășltima palavra fica, nĂŁo por acaso, com Zuckerman â o triunfo da ficção. No meio, entre uma carta e a outra, Roth decide por contar a sua vida âde verdadeâ, atravĂ©s de um manuscrito que se diz fiel aos acontecimentos, afastado de qualquer condução imaginativa. Quer publicar uma autobiografia e precisa do aval de seu personagem. No livro, a premissa de Walter Benjamin desenvolvida no ensaio O narrador â ConsideraçÔes sobre a obra de Leskov nĂŁo o configura como factĂvel. Grafa o alemĂŁo: âPor mais familiar que seja seu nome, o narrador nĂŁo estĂĄ de fato presente entre nĂłs, em sua atualidade viva. Ele Ă© algo de distante, e que se distancia ainda maisâ. Talvez, pelo fato de que o texto sĂł tenha aparecido no Brasil apĂłs diversas outras obras das quais Zuckerman faz parte, a nossa aproximação com o homem beira o inevitĂĄvel.

Maestro Ă© o nome do primeiro capĂtulo de O escritor fantasma, romance publicado em 1979, no qual Roth estabelece, enfim, Nathan Zuckerman como um dos narradores mais importantes da literatura norte-americana contemporĂąnea. O aspirante a escritor aparece pela primeira vez em My life as a man, porĂ©m, a partir do livro dedicado a Milan Kundera, Zuckerman torna-se protagonista narrativo na obra de Roth, e vem â a desaparecer â somente em O fantasma sai de cena (2007). Para tal instauração de seu narrador, Roth inicia o romance com o encontro entre Zuckerman e Emanuel Isidore Lonoff: menos uma lembrança descrita de forma excelente, mais uma passagem na qual fica posta a questĂŁo da figura do escritor â questĂŁo essa muito cara Ă s narrativas do norte-americano. Aqui, o escritor como espĂ©cie de regente que suporta toda a orquestra ao seu redor â a vitrola quebrada, o destino, a ficção, o âeuâ que envelhece.

Eis como E. I. Lonoff Ă© descrito por Zuckerman: âA casa de madeira, sede de uma fazenda, ficava no fim de uma estrada de terra, trezentos e cinquenta metros morro acima nas Berkshires e, apesar disso, o homem que saiu do escritĂłrio para me cumprimentar cerimoniosamente envergava um terno de gabardina, uma gravata de crochĂȘ azul, fixada na camisa branca com um prendedor de prata liso, e sapatos pretos tĂŁo bem-escova-dos e sacerdotais que me fizeram pensar que ele acabara de descer de uma cadeira de engraxate, e nĂŁo do excelso altar da arteâ. Roth destitui, nesse momento, o autor de seu locus inatingĂvel e o coloca numa cadeira de engraxate â um lugar comum, qualquer, distante do suposto privilĂ©gio da cultura, da literatura. Neste ponto, o leitor confronta-se com uma ambiguidade e, a seguir, vem a pergunta: O autor pode, ao mesmo tempo, ser maestro e sujeito comum? Ou ainda, o autor pode, simultaneamente, ser criador e criatura?

Michel Foucault, em O que Ă© o autor?, afirma que o texto aponta, de alguma maneira, para essa figura que lhe Ă© exterior e anterior. De acordo com o filĂłsofo, o nome do autor caracteriza um certo modo de ser no discurso; esse discurso nĂŁo Ă© âuma palavra cotidiana, indiferente, uma palavra que se afasta, que flutua e passa, uma palavra imediatamente consumĂvelâ, Ă© palavra que recebe status. Foucault agrega Ă representatividade do autor uma importĂąncia do discurso e sentencia: o sujeito fala de algum lugar, portanto, nĂŁo Ă© livre. Mas, esse lugar oscila e, dita feita, volta-se o foco para Roth e Zuckerman. Um autor Ă© molde vivo dos discursos que o atravessam e, por consequĂȘncia, dos lugares que cruza. Esse mosaico desequilibrado de personalidade Ă© peça constante na obra de Roth, sobretudo, na concepção de Nathan Zuckerman.

DifĂcil nĂŁo lembrar tambĂ©m de Philippe Lejeune e seu O pacto autobiogrĂĄfico: de Rosseau Ă internet. Nas suas postulaçÔes, o francĂȘs enumera mecanismos dos quais qualquer autor pode fazer uso para validar a categorização de autobiografia Ă sua narrativa. A princĂpio, o leitor pode alinhavar Os fatos Ă s definiçÔes de Lejeune â a constĂąncia do eu; as confirmaçÔes, no prĂłprio texto, de que, sim, Ă© Philip Roth (o nome presente na capa do livro) quem estĂĄ falando â mas, Ă© muito breve o instante do engano. Zuckerman estĂĄ lĂĄ, e Zuckerman nĂŁo existe. Quando decide por pedir uma opiniĂŁo ao seu narrador, novamente, Roth balança o conceito de estatuto do autor. Ele quer contar toda a verdade de sua vida, mas, como conseguir, de modo pleno, sem que antes a ficção o autorize?

GĂ©rard Genette, em Palimpsestes, apresenta algumas categorias Ă s quais ele intitula de transtextuais â presença de um texto em outro texto. Uma delas, a arquitextualidade, configura-se como jogo de tensĂŁo entre o que, de fato, o texto Ă© e o que ele pretende como gĂȘnero. Ao longo de sua obra, Roth repensa a estrutura de arquitextos como o romance, o conto e a autobiografia. Os fatos Ă© um exemplo de sua tenacidade Ă formação de uma escrita de si; para alĂ©m, Ă© um atestado de seu projeto literĂĄrio. Roth compreende o eu a partir de uma identidade fixa, porĂ©m, extremamente mascarĂĄvel. O escritor norte-americano parece promover um tipo de maratona na qual todos os corredores possuem a mesma identidade, mas os nomes e a aparĂȘncia sĂŁo diferentes. NĂŁo existem vencedores nessa corrida esquizofrĂȘnica. NĂŁo obstante, a linha de chegada insiste em ocupar o campo de visĂŁo como lembrança de um desejo final â o deleite do gozo sujeito Ă morte que acompanha todo o fim. A escritura que se realiza sempre incompleta, pois o eu, por mais que tente, nĂŁo dĂĄ conta do mundo.

No Ăąmbito de uma identidade que se expande, veloz, na escrita, o judaĂsmo Ă© ponto de imutabilidade para Roth. No seu nome de autor estĂĄ o ser judeu. Desde o inĂcio da carreira, ele esteve em constante processo comunicativo com a sua origem coletiva. Dividido entre dois territĂłrios polĂticos delineados por interlocuçÔes falhadas, grupos dominantes e enunciados perdidos, o escritor norte-americano experimenta um inevitĂĄvel conceito de pertencimento duplo e, possivelmente, turbulento. Roth estĂĄ posto numa geração de judeus norte-americanos que se desviou, com entusiasmo, dos â(...) costumes e percepçÔes antiquadas e socialmente inĂșteis, herdados dos paĂses de origem de seus antepassadosâ. Seus pais, de alguma forma, permaneciam ligados a tais hĂĄbitos antigos e aos vĂnculos ortodoxos. Roth explica o ponto de vista de seu grupo, naquela Ă©poca: âSobre ser judeu nĂŁo havia mais nada a dizer do que havia a dizer sobre possuir dois braços e duas pernas. Teria nos parecido estranho nĂŁo ser judeus â e mais estranho ainda ouvir alguĂ©m anunciar que nĂŁo queria ser judeu ou que pretendia deixar de sĂȘâlo no futuro.â O manuseio identitĂĄrio em sua literatura passa, sendo assim, pela histĂłria de uma sociedade. As mĂĄscaras podem consumi-lo, pois trazem consigo o poder supremo do acontecido, a potĂȘncia das sucessĂ”es de anteriores abalos e glĂłrias coletivos.

Escreve Roth a Zuckerman: âSe este manuscrito significa alguma coisa, essa coisa Ă© meu cansaço com as mĂĄscaras, com os disfarces, com as distorçÔes e as mentirasâ. Ou seja, a sua fadiga com o fazer literĂĄrio, com a sua prĂłpria poĂ©tica da linguagem e, por consequĂȘncia, com a sua genealogia. O escritor almeja olhar-se no espelho sem o filtro das saĂdas que sĂł a literatura pode (talvez) oferecer. âDepois dos cinquenta, precisamos encontrar meios de nos tornar visĂveis a nĂłs mesmos.â, afirma ainda na carta na qual os motivos pelo seu esgotamento diante da ficção sĂŁo detalhados: o colapso nervoso que o autor vivenciou na dĂ©cada de 1980, a morte de sua mĂŁe, os fatais problemas de saĂșde de seu pai.

Nesse contexto, a ideia de escrutinar a realidade Ă© tida como um impulso de renovação para permanecer vivo. Ao reviver instantes de sua infĂąncia e adolescĂȘncia, paixĂ”es como os jogos de beisebol, episĂłdios de afeto e liberdade com seus colegas, Roth ergue-se, cambaleando, com o propĂłsito de que em sua franqueza estarĂĄ a salvação. EntĂŁo, Zuckerman ganha voz â o discurso do personagem sobrepĂ”e-se ao do escritor. A transparĂȘncia que nos foi sugerida Ă© desfeita pela possibilidade de outra geografia narrativa, em que nĂŁo existem culpados, mortes definitivas; e a voz do eu nĂŁo dĂłi. âNa ficção, vocĂȘ pode ser muito mais verdadeiro sem se preocupar o tempo todo em causar dor diretamente. Aqui vocĂȘ tentou fazer passar por franqueza o que mais me parece uma dança dos sete vĂ©us â o que hĂĄ nestas pĂĄginas Ă© como um cĂłdigo para algo que estĂĄ faltando. A inibição se mostra nĂŁo apenas como uma relutĂąncia em dizer certas coisas, mas, o que Ă© igualmente decepcionante, como uma redução do ritmo, uma recusa em alçar voo (...)â, sentencia o personagem.

Ă interessante observar a redenção do texto ficcional logo apĂłs o que, supostamente, se chama de autobiografia. Para que Zuckerman falasse, foi preciso sublinhar uma sequĂȘncia de eventos; foi necessĂĄrio, enfim, narrĂĄ-los. E Roth admite essa dificuldade em dissociar, por completo, o real do imaginĂĄrio, da memĂłria. âReconheço que uso a palavra âfatosâ nesta carta em sua forma idealizada e de modo muito mais simplĂłrio do que desejo expressar com o tĂtulo. Sem dĂșvida, os fatos nunca vĂȘm simplesmente atĂ© as pessoas, mas sĂŁo incorporados por uma imaginação formada por experiĂȘncias anteriores. As lembranças do passado nĂŁo sĂŁo lembranças de fatos, mas lembranças de como os fatos foram imaginadosâ, diz a seu narrador. A memĂłria Ă© uma impostura, assim como os fatos que a constituem.

A impressĂŁo Ă© de que Os fatos â A autobiografia de um romancista foi uma obra cuja força de impacto, nos leitores, aconteceu no ano de seu lançamento nos Estados Unidos (1988). Hoje, Roth estĂĄ recluso, parou de escrever, Zuckerman hĂĄ muito sumiu. Apesar de o livro permanecer como um Ăłtimo objeto para debates crĂticos e acadĂȘmicos, algum detalhe foi diluĂdo e escapou, lost in spacetime. Nesta nossa conjuntura, ambos, narrador e escritor, estĂŁo Ă deriva. Errantes, mas tranquilos, afinal, possuem um amplo universo imaginativo sempre no aguardo de seus retornos â como um navio que navega costa a costa certo litoral populoso; ou como uma sala de mĂșsica, na qual todos estĂŁo prontos, pacientes, Ă espera do maestro mais querido.