A riqueza e a variedade da obra de Gilberto Freyre ainda exigirão o empenho não de uns poucos especialistas, mas o trabalho aturado de muitos. Seu núcleo é evidentemente a Introdução à história da sociedade patriarcal no Brasil , formada por Casa-grande & senzala, Sobrados e mucambos e Ordem e progresso, aos quais devia ter vindo juntar-se Jazigos e covas rasas, que ficou por escrever e que seria um estudo pioneiro do culto dos mortos. Em torno da Introdução, giram, à maneira de satélites, outros livros quase tão importantes, dentre os quais cumpriria mencionar Nordeste, Um engenheiro francês no Brasil e Ingleses no Brasil, estes dois últimos podendo ser lidos como desenvolvimento de temas tratados de maneira sucinta num dos capítulos de Sobrados e mucambos. Em que consiste sua originalidade e importância? Quando em 1933 Gilberto publicou Casa-grande & senzala, a reflexão em torno da formação brasileira nacional estava absorvida por dois grandes temas. O primeiro dizia respeito à adequação de nossas instituições políticas à realidade brasileira; o segundo, aos pretendidos efeitos negativos que a mestiçagem teria trazido para o futuro nacional. O ovo de Colombo gilbertiano consistiu, como todo ovo de Colombo, numa operação simples: a de transtrocar os dados de um problema. No tocante ao primeiro, deslocando a análise sociológica do público para o privado, e quanto ao segundo, transformando a miscigenação de prejuízo em lucro.

Nos anos 1920, estudante de ciências sociais nos Estados Unidos, Gilberto concebeu o projeto, que comunicou em carta a seu amigo Oliveira Lima, de escrever uma “história social da família brasileira” no século XIX, a qual deveria intitular-se O Brasil dos nossos avós. Tratar-se-ia evidentemente do desdobramento da sua tese de mestrado sobre a Vida social no Brasil nos meados do século XIX. A cultura anglo-norte-americana havia sido sempre mais sensível do que a francesa ao interesse da história social em ambas as vertentes, a da história econômica e social e a da história da vida privada. No Brasil, culturalmente enfeudado à rive gaúche, dominava a tradição da historiografia política, jurídica e institucional. Daí que escrever uma história da família constituísse uma ousadia inegável não só em termos do Brasil dos anos 1930 como da França de entre as duas guerras. Basta dizer que ali a primeira geração dos Annales, isto é, Lucien Febvre e Marc Bloch, ainda procurava impor a história econômica e social a uma recalcitrante universidade, triunfo que, a bem-dizer, só foi verdadeiramente alcançado na geração seguinte, por Fernand Braudel. Destarte a história da vida privada só será descoberta pelos “analistas” da terceira geração, nos anos 1970 e 1980. No Brasil, ela se reduzia ao livrinho precursor de Alcântara Machado, olhado apenas como curiosidade, tanto mais que o autor vinha do Direito, não tendo formação propriamente historiográfica.

Na formação gilbertiana, a antropologia, mais do que a sociologia, pelo menos como esta era convencionalmente entendida entre nós, veio somar-se às sugestões da história social. A antropologia clássica, como também a sua contemporânea, a sociologia oitocentista, tivera por objetivo a explicação dos grandes esquemas evolutivos. Tais ambições começaram a se esvaziar a partir dos finais do século XIX e dos começos do XX, quando a antropologia trocou as macroexplicações de gabinete pelo trabalho de campo entre as sociedades primitivas. Destarte, ela tornou-se eminentemente descritiva, o que a habilitou a reconstruir as estruturas (no sentido de imbricação dos vários níveis sociais) dessas sociedades, com um êxito de dar água na boca às demais ciências sociais, cujos métodos haviam sido até então os métodos diacrônicos convencionalmente encarados como próprios às sociedades históricas. A originalidade de Gilberto residiu em aplicar ao estudo de uma sociedade histórica, a brasileira, a perspectiva sincrônica da nova antropologia. Daí, entre outras características, o seu gosto pelas totalidades em detrimento das sequências e da descrição em prejuízo da narração; o seu proclamado desprezo pela cronologia, reduzida na sua obra à tripartição colônia, Império e República Velha; sua recusa da história política, que ele se gabava de haver posto fora de circulação; o seu entusiasmo pela cooperação interdisciplinar e pelo pluralismo metodológico. Assim como Braudel descobrira a existência do tempo longo e até quase imóvel, como na história da geografia e do clima, mediante seus estudos de História Econômica, Gilberto, graças à Antropologia e a História Social, mergulhou em busca da “infra-história”, para usar a expressão de autor muito do seu agrado, Unamuno, que a utilizou, porém, com acepção perceptivelmente diversa.

Ocorre que, entre nós, a tradição da história política foi reforçada nos anos 1930, de um lado, pela assimilação da sociologia weberiana, como em Raízes do Brasil, e, bem posteriormente, pelos Donos do poder; de outro, pelo marxismo, a partir sobretudo da Evolução política do Brasil, de Caio Prado Júnior. Destarte, a trilogia gilbertiana ficou sendo encarada pela universidade brasileira, sobretudo em São Paulo, como uma sociologia impressionista, pitoresca, histórica e sentimental, que, por conseguinte, não deveria ser levada muito a sério. Quando do seu aparecimento, Casa-grande & senzala foi mesmo reputada obra pornográfica por distinto escritor mineiro, devido inclusive a uma referência aos costumes brasileiros de defecar; e o estudo etnográfico do bolo e do doce do Nordeste, que Gilberto fizera em Açúcar (1939), levado ao ridículo, por versar sobre tema até então indigno de um verdadeiro intelectual. Por outro lado, o processo de industrialização no pós-guerra também tendeu a rejeitar a obra gilbertiana, que evidentemente não versava quaisquer das preocupações intelectuais dominantes, exceto a escravidão, matéria em que ela foi também repudiada. A partir do momento em que o regime militar polarizou a vida política do país, sectarizou os meios intelectuais e levou o próprio Gilberto a assumir posições ideológicas mal inspiradas, seus livros perderam a capacidade de penetração universitária. A respeitabilidade intelectual continuou a ser apenas reconhecida a quem versasse, mesmo com mediocridade clamorosa, a temática do momento, inclusive a metafísica althusseriana dos modos de produção. Para tanto, era indispensável escrever propositadamente mal, ou de maneira intencionalmente obscura, de modo a escamotear a vacuidade das teorias que se manipulavam.

Ironicamente, a obra gilbertiana vem sendo redescoberta entre nós por tabela, isto é, na esteira da moda europeia da história da vida privada e da história das mentalidades, o que equivale a dizer que o Brasil está redescobrindo Gilberto através da França, a qual, por sua vez, já o havia descoberto nos anos 1950 graças a Febvre, a Braudel e a Barthes. Como no caso de Gilberto quarenta anos antes, aquela moda resultou de uma antropologização da história, bem visível nos últimos livros de Duby, em Le Goff, no Montaillou, de Le Roy Ladurie. E, contudo, todos três haviam começado como historiadores da vida econômica, à boa maneira de Braudel, que, como se sabe, encarou com as maiores reservas a virada antropologizadora dos Annales nos anos 1970. É chegado, aliás, o momento de indagar se a antropologização da história não está sendo levada demasiado longe e se ela não ameaça a historiografia com um desses curto-circuitos empobrecedores, como o causado pela moda antecedente da história econômica.

O próprio Duby, insuspeito na matéria, advertiu há muito acerca do caráter visceralmente diacrônico, vale dizer, sequencial, da historiografia. “O que faz a História [declarou certa vez] é uma referência, a mais precisa possível, a uma duração.” Ora, atualmente, “seus progressos procedem essencialmente de observações no longo prazo”, portanto sobre “objetos frequentemente impalpáveis”, “dificilmente datáveis”, e que por isso mesmo exigem “ter presente os problemas metodológicos novos que essa investigação coloca no tocante à exigência de cronologia”. Mas se me refiro a Antropologia, é que ela representa apenas a forma mais recente da colonização da historiografia pelas outras ciências humanas. Não se trata de declarar-lhes uma guerra de independência, nem de abolir os avanços feitos pela história graças a elas, o que seria um despautério, mas de constatar que grosso modo a cooperação interdisciplinar tem suas limitações, não podendo ser realizada indiscriminadamente, nem levar o historiador a perder de vista o que constitui a originalidade do conhecimento histórico, ao menos até o dia, que ainda se afigura remoto, em que um gênio por nascer consiga realizar a síntese das ciências do homem.

Gilberto não se antecipou apenas a várias das preocupações fundamentais do seu tempo, mas também o fez no tocante a algumas das nossas. Em 1937, quando ninguém falava em ecologia no Brasil, pois se tratava de um conceito que apenas vinha sendo formulado pela escola sociológica de Chicago, e quando a depredação da natureza pela sociedade não se tornara ainda objeto de maior consideração científica nos países ocidentais, Gilberto publicava Nordeste, que é nem mais nem menos que um estudo do impacto da monocultura canavieira sobre a Mata Atlântica e a ecologia regional — outra maneira de aferir a influência da obra gilbertiana e mediante sua contribuição para o estoque de ideias que hoje, acertadamente ou não, dominam a cultura nacional. Muitas vezes não se sabe sequer de quem elas procedem, da mesma maneira pela qual as pessoas discutem psicanálise sem nunca terem lido Freud, ou são marxistas tendo apenas ouvido o nome de Marx, ou falam de carisma sem se darem conta de que estão utilizando um conceito sociológico forjado por Max Weber, o que é prova exatamente da força dessas teorias, que impregnam o ar intelectual do tempo.

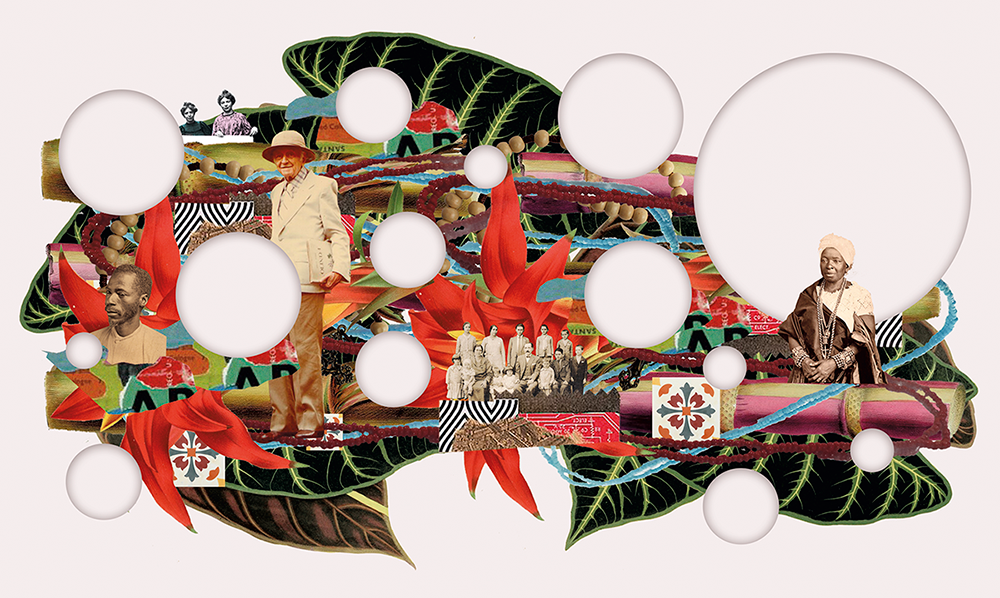

Neste particular, a rejeição do anátema a que a mestiçagem havia sido submetida no Brasil pré--1930 representa o grande aporte gilbertiano ao estoque brasileiro de ideias no século XX. Ninguém fez antes dele nem mais do que ele para transformar a miscigenação de passivo em ativo, de objeto de elucubrações pessimistas em motivo de otimismo nacional, esvaziando o debate herdado do fim do Império e da República Velha sobre as suas consequências inapelavelmente negativas para o futuro do país. Equivocar-se-á, contudo, quem julgar que a obra gilbertiana tenha logrado evacuar o problema da raça do horizonte intelectual e pseudointelectual no Brasil. Na realidade, ele renasce sob a forma oposta de um elogio da mestiçagem (“mestiço é que é bom”) tão carente de base científica quanto a condenação que pesara sobre ela antes da publicação de Casa-grande & senzala. Os epígonos inconfessados de Gilberto levaram às últimas consequências as ideias do mestre de Apipucos.

*Este ensaio é uma versão ligeiramente reduzida daquele publicado pelo autor em Um imenso Portugal: História e historiografia (Editora 34, 2002).