O Covid-19 ocasiona uma reviravolta nos cadernos de cultura e nos temas tratados pelos colunistas dos jornais. Causa uma reviravolta na principal razão de ser daquele apêndice à vida socioeconômica e política – a cobertura jornalística do entretenimento. Ou seja, ocupa-se das atividades oferecidas, pela sociedade, ao lazer do trabalhador. Em 1968, viramos “workers by day, swingers by night”, como disse o sociólogo Daniel Bell, ao jogar Max Weber pra escanteio.

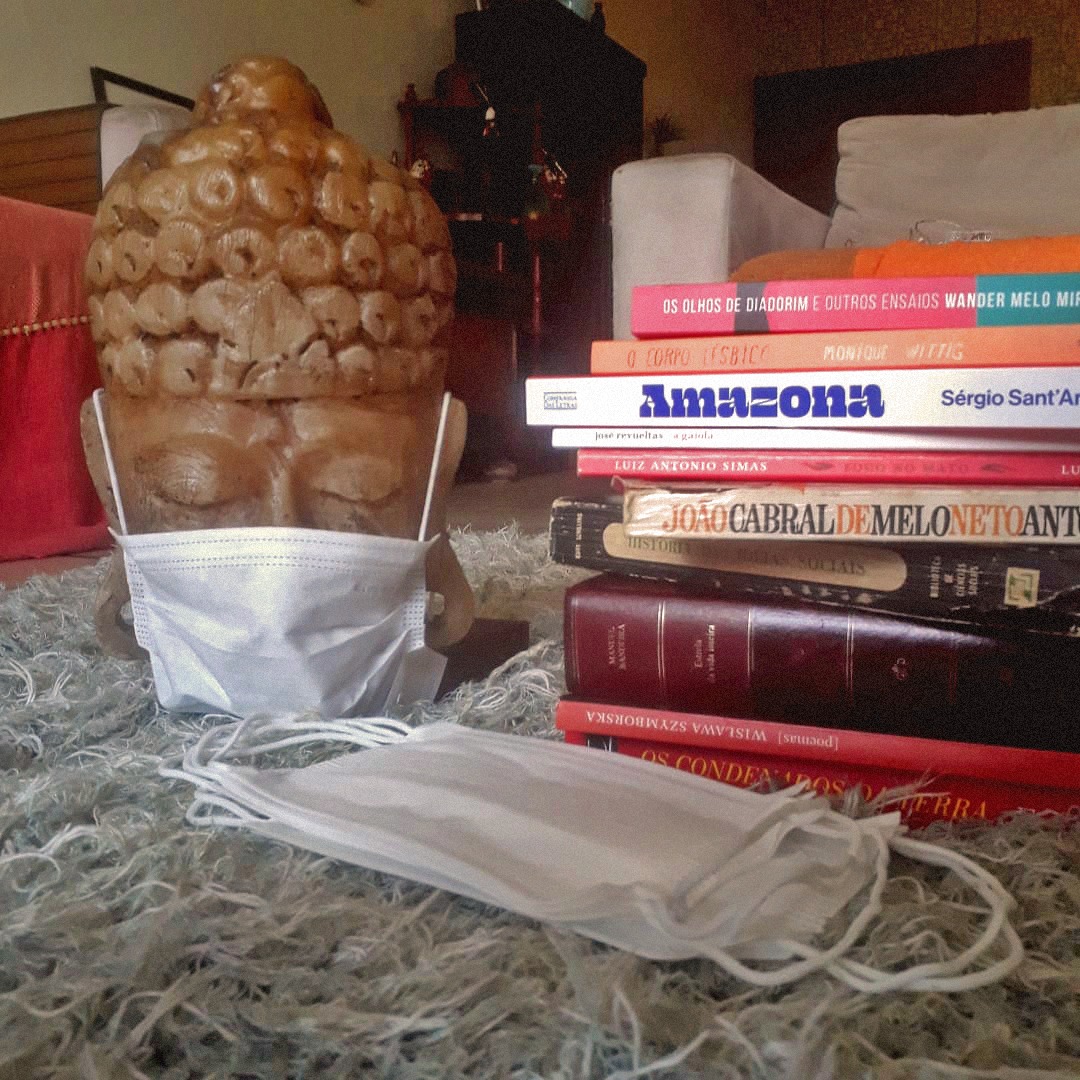

Com o consequente confinamento dos cidadãos (independente de idade, de gênero e de cor da pele – mas não independente da lastimável alfabetização pública), o caderno de entretenimento reganha a velha figuração. As chamadas “artes do espetáculo”, onde a presença do corpo humano e vivo é indispensável, perdem o lugar de honra. De repente, não mais que de repente, como diz o soneto de Vinicius de Moraes, só perdura o amor pela imagem (pelo cinema e pelas formas cinematográficas de cinema na televisão, como as novelas e séries, mesmo essas com a novidade a desaparecer das telinhas). E sobrenada, imbatível, a literatura. O livro vende e é lido.

No planeta sem vacina e às voltas com o denso mistério do Covid-19, ainda sobra algo de positivo a alimentar os cadernos de cultura e os colunistas. Ao retornar, a literatura se redescobre forte e universal, sem distinção de Ocidente e Oriente. Seu veículo, o livro, guarda um valor de posse. Ele combate ou adia a ameaça positiva do vírus. Positivo contra positivo. Esse é o mais misterioso e mais corajoso dos conflitos que navegam pela atualidade altamente conturbada, impressa no primeiro caderno dos jornais e gravada nos noticiários da televisão.

A literatura volta a ter a função que Clarice Lispector acreditou que deveria ter junto ao leitor, ao cidadão. O livro a ser lido deve despertar-lhe a coragem do medo. Ao ocupar o lazer do cidadão, esse “entretenimento” passa a ser objeto inestimável. O livro volta a ser objeto de consumo, para usar a linguagem do mercado editorial, no momento em que ele, pelas sucessivas e más administrações comerciais, se encontra naufragado em desespero.

Os saudosistas dirão – e acertadamente – que voltamos aos tempos medievais. O livro volta acompanhado das poéticas daquele período histórico do Ocidente. (Perdoe-me o leitor, a língua latina será de uso obrigatório.) Desde as poéticas pré-renascentistas, sabe-se que a literatura tem três funções: “ut delectet, ut moveat, ut doceat”. Em miúdos: ela deleita, comove e ensina. Em confinamento, não há maneira mais agradável, emocionante e didática de ganhar o tempo que se perde em solidão, ansiedade e desespero.

Em tempos sem Covid-19, a solidão requerida pelo livro exigia uma situação artificial. Antigamente, o ser humano, solto e sociável − em casa, na biblioteca, no parque ou na praia − decidia, ou não, inventar a solidão. Queria se olhar no espelho da página escrita e contemplar a si. Nos nossos dias, a solidão, que sempre enobreceu a busca do ser humano pelo livro, é natural e exigida por governos nacionais e pelas organizações internacionais de saúde.

Ao caminhar pelas palavras, frases e parágrafos, os olhos do leitor se voltam para o rosto e incendeiam o corpo com novas energias, sentimentos e ideias. O poeta Charles Baudelaire expressa melhor que eu o que acontece durante a leitura. Nasce uma conversa, sombria e límpida, do leitor com o livro. O coração humano se transforma no seu espelho.

Charles Baudelaire é um poeta notável e desesperado, e os há em quantidade maior entre os seres humanos. “Viver é perigoso” – escreve Guimarães Rosa. O poema em que estão os versos parafraseados por mim tem um título extraordinário. Está em grego no original e foi tomado de uma comedia de Terêncio, dramaturgo heleno. (Pelo visto, as línguas negligenciadas pelo progresso econômico estão também de volta. O progresso social sempre as trouxe de volta.) Eis o título do poema e sua tradução ao português: L’héautontimorouménos, O carrasco de si mesmo.

Abro parênteses para a leitura de duas estrofes do poema: “Em minha voz ela [a leitura, ou seja, o livro e o leitor] é quem grita! / E anda em meu sangue envenenado! / Eu sou o espelho amaldiçoado / Onde a megera se olha aflita. // Eu sou a faca e o talho atroz! / Eu sou o rosto e a bofetada! / Eu sou a roda e a mão crispada, / Eu sou a vítima e o algoz!”. E vem um verso definitivo: “Sou o vampiro do meu coração”.

Por enquanto, não é o lado desesperado que quero acentuar. Anuncio o aspecto conturbado do que seja a leitura de um grande livro. Não importa se clássico, moderno ou contemporâneo. Ele traz aquela forma de apaziguamento da alma de que fala com grande sabedoria o filósofo Aristóteles. A catarse. Se me permitem, direi inicialmente que a catarse é como uma doença. Traz dores ao corpo para que a alma se purifique pela cura. E os dois, corpo e espírito, reaparecem vitais e esplêndidos.

Em 1924, em carta ao jovem Carlos Drummond, Mário de Andrade joga no papel uma frase, que já era verso e tornará verso recorrente em suas poesias completas. “A própria dor é uma felicidade.” Não é fácil a compreensão da frase. Dor e felicidade são pares divorciados, assim como prazer e alegria são pares casados. Para compreender o divórcio requer-se a desconstrução de uma visão sintática e pragmática de vida. Por costume, associamos dor à tristeza e prazer à alegria. Por que não fazer o jogo da velha e associar a dor à felicidade? Paradoxalmente, então.

O bom livro é também um objeto paradoxal. A leitura, ou seja, o coração que, numa conversa sombria e límpida, se transforma em espelho é também paradoxal, se se atentar para os adjetivos que qualificam a conversa. Como algo sombrio pode ser límpido? Quando o leitor se entrega à travessia pelas páginas de um livro de literatura, transfiguram-se todos os valores cristalizados pelos lugares-comuns. Por Bouvard e Pécuchet, escreveu Gustave Flaubert. A solidão, na praia ou no confinamento, é o caldeirão encantado da bruxa.

Antonin Artaud, quando perguntado para qual espectador escreve e monta o espetáculo, responde que o espetáculo vem primeiro, o espectador chega depois. Sem essa lógica, o livro, a obra de arte, só tem uma função. É entretenimento. Só deleite. Não comove nem ensina.

Pelo estilo e a composição artística, o deleitar, comover e ensinar se dão simultaneamente. O leitor não se aproxima do livro como pessoa sabichona, abastecida o suficiente de emoções, ainda que o seja. Ele procura algo e não sabe bem o que é. Dele se aproxima para, de modo inédito, se deleitar, se emocionar e aprender. De repente, abre-se uma caixinha de surpresas. A nova leitura é diferente da anterior. Pode aumentar o fascínio ou diminuí-lo. Depende.

Não é outro o motivo para não se recomendar o livro que oferece o deleite costumeiro, as emoções cotidianas e o saber já adquirido. A boa literatura proporciona uma experiência catártica. Não importa a idade. Mas quanto mais cedo, melhor. Em famoso ensaio, o psicanalista Jacques Lacan percebeu que a necessidade da leitura tem sua gênese em idade absurdamente precoce. Dá-se quando se a exige para a formação do Eu de cada indivíduo. Naquele momento, a criança entra no estágio imaginário, segundo ele.

Sim, há algo de desesperador (ou de narcísico e paranoico) no momento em que a criança enxerga a si refletida no espelho. Ou quando o ser humano lê o livro.

Lacan deu um magnífico título para o ensaio lido em 1949 e, por ele, definiu o que seja essa experiência pela qual todo ser humano/criança passa ao ver com os próprios olhos sua imagem refletida no espelho: O estádio do espelho como formador da função do Eu.

De forma simplificada, o estádio do espelho ocorre entre os seis e dezoito meses de idade da criança. Ela descobre seu corpo como um todo refletido no espelho. Corpo que, até então, era percebido em fragmentos. Os pés, as mãos, etc. A criança de colo se vira para o adulto que a mantem nos braços e lhe dirige os olhos para que confirme, com sua expressão, a imago vista por ele no espelho. Sou eu? Sua imago, semelhante à de Outro, é que anuncia a entrada da criança na ordem imaginária.

Curioso é que o poeta Carlos Drummond de Andrade não dá versão diferente ao modo como o corpo do menino itabirano se constitui como um todo (complexo) na província mineira. Leia-se o poema apropriadamente intitulado Infância, publicado em Alguma poesia (1930). O menino (ou seria o poeta?) está no quintal de sua casa, longe do pai, da mãe e do irmão mais novo. Debaixo das mangueiras floridas, está a ler, na revista Tico-Tico, a história do marinheiro Robinson Crusoé, perdido numa ilha deserta.

Três versos do poema: “Eu sozinho menino entre mangueiras/ Lia a história de Robinson Crusoé,/ comprida história que não acaba mais”.

De repente quem lhe aparece aos olhos não é mais a cozinheira que o chama para o café. É antes uma figura humana real e imaginária, companheira e amiga do menino Robinson. Ela surge como que figura escrita numa página em branco, ou como diz o poema, “no meio dia branco de luz”. Ela não é só a cozinheira da família. Ela é ela, e é Sexta-Feira, o amigo que Robinson encontra na ilha.

Por que a história de Robinson Crusoé é comprida e não acaba mais? Ela se prolonga na construção da vida do menino que a lê. Eis os dois versos que dão a leitura por terminada e infinita: “E eu não sabia que minha história/ era mais bonita que a de Robinson Crusoé”. O amor à leitura tem seu término num minuto e é infinito enquanto dura. A aventura no livro é vivida, na vida, pelo menino. Serve-lhe e servirá de suplemento vital a compensar o desarranjo da vida familiar e provinciana.

Lá se vão 43 anos. Carlos Drummond chega ao final da vida. No Rio de Janeiro, volta a poetar sobre a história lida em quadrinhos na infância itabirana. O poema é apropriadamente intitulado Fim. Encaixa-o na coleção Menino antigo (1973) e depois o faz entrar definitivamente na série de livros a que se dá o título único de Boitempo.

Terminemos com os seis versos iniciais do poema Fim. “Por que dar fim a histórias?/ Quando Robinson Crusoé deixou a ilha,/ que tristeza para o leitor do Tico-Tico.// Era sublime viver para sempre com ele e Sexta-Feira,/ na exemplar, na florida solidão,/ sem nenhum dos dois saber que eu estava aqui”.

No quintal, protegido pelas mangueiras floridas, o menino itabirano inventa a solidão. Sozinho, lê uma história exemplar. Ele está a repetir um já antigo ato narcísico. No colo da mãe, seus olhos descobrem um espelho. Veem um menino no colo da mãe. Nasce a amizade com um semelhante.