Para Ubirany Félix do Nascimento e Nézio Simões (in memorian)

Na 1ª parte deste ensaio, identificamos nas práticas e dinâmicas das rodas afro-brasileiras litúrgicas e pagãs as fontes constituintes e a energia estruturante da canção brasileira. Na roda de samba, de jongo, de funk, de passinho, etc., assim como nos rituais de candomblé e umbanda, detectamos elementos sonoros e extra-sonoros que se relacionam diretamente aos modelos cancionais que circunscrevem a canção brasileira. Em complemento às categorias estabelecidas por Luiz Tatit (figurativização, tematização e passionalização), propusemos a ampliação de seu diagrama, buscando priorizar o ritmo — dos tambores, da dança, dos corpos, da própria roda enquanto entidade viva — como elemento técnico e comunicativo que propicia a condução do acontecimento, seja em sua dimensão religiosa, seja em seus registros festivos. Trouxemos como categorias a percussividade (a palavra com características percussivas), a comunicatividade (a função da palavra percussiva, que comunica e faz o chamamento) e, por fim, a imprevisibilidade e o improviso que fazem parte de toda ou qualquer roda afrodiaspórica. Tomamos como exemplo-chave O canto dos escravos, conjunto de vissungos gravados no álbum homônimo, em 1981, por Clementina de Jesus, Tia Doca da Portela e Geraldo Filme.

Nesta 2ª (e última) parte do ensaio, analisaremos como as características detectadas na primeira parte influem nas práticas do samba. São características, em sua maioria, bantas, porém não excludentes das vertentes iorubás, sudanesas, muçurumins e demais caldeamentos característicos do complexo amefricano ladino. Apresentamos hipóteses de cunho socioantropológico não apenas acerca da negligência diante da palavra percussiva, como também de sua complexa generalização como elemento estruturante da música popular brasileira do século XXI.

O SAMBA URBANO CARIOCA E OS USOS DA LÍNGUA: RECRIAÇÃO, MODIFICAÇÃO

Consequência direta dos sucessivos deslocamentos do eixo econômico brasileiro, do Nordeste açucareiro da época colonial para a lavoura fluminense responsável pela produção de café no século XIX, o samba urbano carioca se constituiu como “recriações das tradições nordestinas, paulistas, mineiras e fluminenses” (Nei Lopes, O negro no Rio de Janeiro e sua tradição musical), através da absorção de elementos musicais presentes em manifestações como o coco, o tambor de crioula, a chula, o cateretê, o caxambu, a xiba, além da música criada nos terreiros de candomblé e de umbanda. Sua formação se confunde com a transformação desse continuum cultural, ao mesmo tempo em que negocia, com as elites intelectuais e a indústria cultural emergente, estratégias de legitimação e circulação. A necessidade de reconhecimento no plano dos valores da cultura — “um conceito reacionário”, nas palavras de Guattari e Rolnik em Micropolítica: Cartografias do desejo (1986) — se respalda em uma visada sobre os sentidos do samba enquanto testemunho de uma memória cultural que, embora evidente, adquiriu primeiramente a fisionomia estática de uma prática ancestral — o processo que, segundo Hermano Vianna em O mistério do samba, se constitui como “a invenção de uma tradição”. Contudo, os contatos entre elite e população negra, além de terem certo poder de expansão que vai caracterizar a controversa generalização do samba urbano carioca na economia da brasilidade, resistem como elementos historiográficos determinantes para a compreensão da formação do samba. Tais elementos também produzem, através de estratégias internas aos modelos de produção teórica, seus dissensos e supressões injustas, na maioria das vezes associadas à presença afro-brasileira. Essas estratégias atestam conflitos e contradições, desde aquelas decorrentes da necessidade de se formalizar a invenção como uma “tradição”, até as sucessivas mudanças que emergem como saturação formal interna da própria prática do samba.

Penso, como afirma Jorge Caldeira em A construção do samba (2007), que há de se valorizar a “tecnologia cultural” instaurada pelos sambistas, como elemento de uma política de negociação e inserção mercadológica, que teria no exemplo de Donga — e seu Pelo telefone (samba composto em 1916 e gravado em 1917) — a sua mais completa tradução. É no interstício entre as práticas de experimentação e invenção do samba e as necessidades imediatas do mercado de discos que o samba se torna portador de contrassensos que se multiplicam face a uma percepção enviesada da oposição entre tradição e modernidade — quando, aparentemente, se trata de um fluxo de práticas reconhecidas por determinados grupos (elemento ligado à ideia de “tradição”) em transformação constante (elemento associado à ideia de “modernidade”). A dinâmica de contínua recriação que caracteriza o samba, se apresenta, assim, tensionada por modelos de percepção historiográfica que decorrem tanto da presença negra individual e singular — do canto, da composição, da dança e da instrumentação — quanto da presença coletiva, através das festas e rituais.

Como esses procedimentos técnicos e estéticos repercutem sobre o campo da canção popular brasileira? As conexões práticas que ativam a roda de samba, a corrente de energia e troca formada por corpos, sons, técnicas, forma e imaginação que se interpenetram de diversas maneiras, direcionam a construção do samba urbano carioca como uma fonte de possibilidades. É no calor da roda que o samba popular é testado e aprovado, como afirma Zeca Pagodinho no documentário O jaqueirão do Zeca (2003), dirigido por Denise Moraes e Ricardo Bravo. Longe de se resumir a uma festa onde se toca um tipo específico de música, a roda de samba é um dispositivo psico-coletivo comunitário que catalisa as contrações do elemento singular em formas coletivas mais ou menos predefinidas, que podem vir sob o aspecto da escolha de uma canção ou na relação de pergunta-e-resposta entre o coro e o intérprete, na própria formação de um coro e de uma instrumentação específica ou, ainda, na abertura para o improviso — como, por exemplo, no caso do partido-alto. Daí que o samba, por mais que permaneça alocado entre nossas mais caras tradições e abordagens características do “folclorismo urbano” (expressão de Enor Paiano apud Marcos Napolitano e Maria Clara Wasserman no artigo Desde que o samba é samba), não cesse de buscar a sua própria renovação, tal como a mais arraigada tradição vanguardista. Reconhecendo os feitos da geração anterior, o sambista se recusa a fazer samba da mesma maneira, criando um dinamismo talhado por continuidades e rupturas. A eclosão do samba urbano conserva o caráter de experimentação, até mesmo sob o ponto de vista da inovação técnica, um dos signos mais corriqueiros da ideologia do progresso subjacente ao Modernismo paulistano, pois é no Largo do Estácio, no Rio de Janeiro, ainda nos anos 1920, que uma turma de compositores e instrumentistas inventaram instrumentos musicais como o surdo e o tamborim, bem como novas técnicas de apropriação do espaço público e o desfile da primeira escola de samba, a Deixa Falar.

É nesse sentido que se pode afirmar que, embora sub-representado entre os estudiosos da canção popular brasileira, o samba mais vanguardista, o samba de invenção, sempre foi aquele ligado aos territórios de ocupação popular majoritariamente afrodiaspórica: o samba de quilombo, de morro, de terreiro de samba, das escolas de samba, o “samba de sambar do Estácio” e o pagode do Cacique de Ramos. Mas foi justamente o samba urbano dos terreiros cariocas que, pacientemente, teve de aguardar o trabalho de José Ramos Tinhorão e Nei Lopes para vir à luz entre nossos estudiosos. Este artigo não pretende oferecer uma resposta definitiva para essa relação de supressão de nomes centrais na formação do samba urbano. Mas… o que teria ocorrido?

Entre outras referências e modos de ver que nos servem como critério de discernimento, ressalto a forma como Marco Napolitano e Maria Clara Wasserman detectam, no artigo citado antes, a perspectiva ideológica por trás da construção do termo “Velha-Guarda”, ainda nos anos 1950:

Curiosamente, o conceito de “Velha-Guarda”, efetivamente consagrado nos anos [19]50, fazia tabula rasa de muitas tendências formativas do samba. Neste conceito cabiam músicos do primeiro samba (Donga, Pixinguinha), nomes ligados às escolas de samba (Ismael Silva), e artistas diretamente relacionados com os primeiros programas musicais do rádio (Noel Rosa, João de Barro, Silvio Caldas). A tentativa de estabelecer uma tradição era concomitante a um cancioneiro que se consagrava na audiência popular, via rádio, marcado pela afirmação da crença na autenticidade de um gênero específico e de difícil estabelecimento, como era o samba.

Criado em decorrência da necessidade de alguns personagens do meio cultural carioca de se contraporem à “música popular” da Rádio Nacional, considerada comercial e desprovida de valor por uma elite cultural, a construção do termo anuncia, desde esse período, a exclusão como método de construção histórica. Um dos marcadores desse método privilegia alguns critérios para determinar a densidade da presença cultural de determinados artistas em detrimento de outros. É nesse ponto que a noção de “tecnologia cultural” representa as mil estrátégias — técnicas, sociais, políticas, estéticas — que compositores negros como Donga usaram para driblar o racismo que os impedia de ampliar seu público. É neste ponto que a noção de “indústria cultural”apresenta suas limitações, pois, na prática, o mercado desta época tem seus interesses e se mostra refratário a determinados artistas e movimentos. A trajetória institucional e comercial de um compositor serve para garanti-lo no panteão, enquanto outros se esfumam nos desvãos da pesquisa histórica, seja no baixo meretrício do Estácio, seja relegados a integrantes menos conhecidos das alas de compositores das escolas.

De saída, excluem-se do conceito de Velha-Guarda sambistas como Getúlio Marinho e Brancura e o triunvirato portelense formado por Paulo da Portela, Antônio Caetano e Antônio Rufino, centrais na formação do samba, mas cujos nomes não obtiveram maciça projeção comercial. Tal estratégia seria reproduzida nas décadas seguintes em diversos contextos, seja o jornalístico, seja o das Ciências Humanas, majoritariamente na Sociologia, História e Etnomusicologia. As exclusões são sucessivas e reiteradas: durante a bossa-nova, a exclusão do canto de Elza Soares, Agostinho dos Anjos e Alaíde Costa, de arranjadores como Moacir Santos, compositores como Johnny Alf e instrumentistas como Pedro Paulo; nota-se, no “resgate” ao samba que se observa nos anos 1960 — diga-se “resgate” para uma esquerda de classe média, ganha-pão para os “descobertos” —, a ausência de uma análise mais profunda acerca da aparição demiúrgica de Martinho da Vila; e, nos estudos da canção, a inexistência de reflexão acerca do samba, por exemplo, em Dona Ivone Lara, Beto Sem Braço, Wilson Moreira ou Arlindo Cruz.

Ao mesmo tempo em que ocorre essa exclusão estratégica — pautada em um critério historiográfico, estético e comercial prontamente abraçado pelo jornalismo da época —, o núcleo sociocultural do samba sempre foi, por sua vulnerabilidade social, permeável à penetração das classes abastadas em todos os registros, inclusive os linguísticos. Ao mesmo tempo, basta observar as análises, ou até mesmo o vocabulário empregado para, por exemplo, distinguir o samba de morro do chorinho e da bossa-nova, para perceber o quanto se torna a cada dia mais necessário desenvolver uma abordagem e um vocabulário novos para pensar o samba enquanto manifestação de vanguarda. Essa abordagem, mais familiarizada com as práticas concretas do samba, buscaria caminhos conceituais e articulações teóricas a fim de evitar, por exemplo, a hegemonia dos parâmetros harmônicos e melódicos sobre parâmetros rítmicos, sonoros e performáticos que caracterizam sua vanguarda. É nesse sentido que comunicatividade, percussividade e imprevisibilidade podem operar como elementos rítmicos imanentes à canção, tão abrangentes quanto figurativização, tematização e passionalização.

O samba popular não cessou de se utilizar da palavra percussiva, pois sambistas são mestres da divisão, tanto na composição quanto na própria performance — no discurso do povo do samba, a divisão corresponde às escolhas rítmicas do intérprete, dividindo os versos, jogando com as sílabas, estendendo vogais, sublinhando consoantes, ralentando e acelerando o tempo, entre outros procedimentos. É na divisão que se expressa o movimento rítmico que nasce do corpo e deflagra o circuito de ativação da roda, envolvendo compositores, intérpretes, instrumentistas e dançarinos. A percussividade da palavra ativa a comunicatividade da roda, criando relações constantes de estabilidade e imprevisibilidade que sustentam sua graça, seu vigor. Notamos que a preponderância da palavra percussiva no samba vem de práticas dos improvisadores conhecidos primeiramente como “raiadores” ou “tiradores de chula”, precursores daquilo que conhecemos hoje como partido-alto: partideiras e partideiros, como Joaquim Casemiro (o Calça Larga), Clementina de Jesus, João da Gente, Antenor Gargalhada, Xangô da Mangueira, Padeirinho da Mangueira, Geraldo Babão, Aniceto do Império ou Campolino. Construíam seus versos, compostos ou de improviso, com uma alta carga de percussividade e comunicatividade. Mesmo sob regime patriarcal, a força feminina que emana das práticas do partido-alto demonstra que o território do improviso é aberto ao talento, algo sublinhado pela própria Clementina de Jesus, que, em entrevista a Nei Lopes, relembra uma longa tradição carioca, a de Alzira Moleque, Vicentina da Portela e Dona Doroteia, partideiras que marcavam ponto nas festas da célebre Dona Esther, “zeladora de santo, carnavalesca, animadora de festas e fundadora de blocos que são a origem da Portela, cujo nascimento Clementina testemunhou”, diz Lena Frias no texto A saga de uma rosa negra (publicado no livro Rainha Quelé, organizado por Heron Coelho e lançado em 2001). Entre as partideiras da época, estão também Mariquita, Sinhá Velha e Maria Adamastor, personagens cuja atuação se dava de maneira fugaz por conta da própria característica improvisada do partido, mas que podem ser entrevistas no canto da partideira carioca Jovelina Pérola Negra — a quem Arlindo Cruz dedicou o samba A luz do repente, em louvor a seus dotes de improviso — e, mais recentemente, Mingo Silva e Andréia Caffé.

Os meneios e estratégias da palavra rítmica influenciaram decisivamente a canção amefricana e o samba constituiria seu exemplo mais contundente. Analisemos primeiramente Apanhando papel, de Getúlio Marinho (sambista conhecido como Amor) e Ubiratã Silva, gravado (1931) por Francisco Alves, e, mais tarde, Na Pavuna, composição de Almirante e Homero Dornelas gravada (1929) pelo Bando dos Tangarás. Ambas as gravações podem ser consideradas entre as primeiras em que se pode escutar os sambas urbanos talhados à moda do “samba de sambar” do Estácio, trazendo características percussivas orientadas não pelo violão, mas pelo surdo, pelo pandeiro e pelo tamborim. A ausência da percussão criada e formalizada pela turma do Estácio nas gravações de samba até final dos anos 1920 fornece um indicador capaz de mostrar o quanto as mediações racializadas da indústria cultural nascente foram capazes de buscar continuamente a atenuação das características africanizadas — quer dizer, percussivas — do samba.

Outro movimento notável da palavra percussiva se dá através da atuação do compositor e percussionista João da Baiana, que compôs uma série de canções atravessadas pela palavra percussiva, das quais Batuque na cozinha (composta em 1917 e gravada em 1968) é, talvez, a mais conhecida. Em 1938, quando as religiões afro-brasileiras já eram perseguidas sistematicamente pelo poder público, Pixinguinha e Gastão Vianna gravaram Yaô, canção na qual se misturam português e iorubá, organizada a partir de uma metrificação inspirada na música da umbanda. O uso combinado do português com o iorubá acentua a relação rítmica, a partir da utilização da sonoridade de palavras marcadas pela pronúncia percussiva da letra “c”, tais como akikó (“galo”) e jacutá (“terreiro”):

Akikó no terreiro

Pelú adié

Faz inveja pra gente

Que não tem mulher

No jacutá de preto velho

Há uma festa de yaô…

Mais adiante, Moreira da Silva, que começou dentro do Estácio, grava os pontos de macumbas de Getúlio Marinho, em 1931, depois emplacando Arrasta a sandália, samba de Baiaco e Aurélio Gomes. Só em 1937 ele desenvolve, então, sua particular interpretação do “samba de breque”, criação do cantor Luís Barbosa na qual a divisão dos versos desempenha um predominante papel percussivo. Os exemplos não cessam: do “samba sincopado” de Geraldo Pereira, Jorge Veiga ou Cyro Monteiro até João Nogueira, Luiz Grande, Efson e a composição maliciosa no emprego das consoantes de César Veneno. Ouçam, por exemplo, Cadê Iô Iô na versão do grupo Fundo de Quintal, quando se usa o “t”, o “c” e o “p” para acentuar a conexão com a percussão:

Iô Iô moleque maneiro,

vem lá do Salgueiro e tem seu valor

ele toca cavaco, pandeiro

e no partido-alto é bom versador […]

O samba sempre abriu precedentes sintáticos, semânticos e performáticos em nome de uma experiência rítmica com a língua. Tomemos, como exemplo, o partido-alto Casa de bamba, composição de Martinho da Vila que traz uma figura rítmica que exemplifica a relação da palavra percussiva com o ritmo do partido-alto, determinado em relação à mecânica do pandeiro, executado com o polegar e a palma.

Os deslocamentos e reiterações sonoras que acompanham diretamente o pandeiro, ao serem tocadas, alteram-se sutilmente através de floreios (como o trinado de platinela), mudanças de timbre e acentuação (devido à variação de intensidade do toque), além dos improvisos individuais e, às vezes, coletivos (um coro, uma observação, uma referência extra-roda que todos reconhecem e que a música evoca enquanto é cantada…). Se, por um lado, é bem verdade que, como afirma Tárik de Souza (em O bamba que não bambeia), “o partido-alto de Martinho não pegou carona, sequer como pingente, na chamada linha evolutiva da música popular brasileira”, sabe-se que o compositor de Duas Barras (RJ) foi o precursor de uma formalização inventiva do bom e velho partido-alto, originariamente uma prática performática de improvisação. Com as invenções e variações criadas por Martinho, o partido-alto se consolidou como um gênero popular dentro da cultura de massas. O próprio Martinho explica a jogada:

Eu acho que o partido-alto tá pra música brasileira assim como o soul está pra música americana. A diferença é que o soul, o jazz, ele foi sempre bem tratado, bem cuidado lá. E o partido-alto, aqui, ele ficou muitos anos abandonado. Daí, eu que me criei ouvindo isso, comecei a transar com o partido-alto e dei pra ele uma outra forma: como ele é muito de improviso, muito de repente, eu dei pra ele um enredo, uma sequência, uma história. Agora, o partido-alto tá aí.

(depoimento a Nei Lopes, presente no livro O negro no Rio de Janeiro e sua tradição musical).

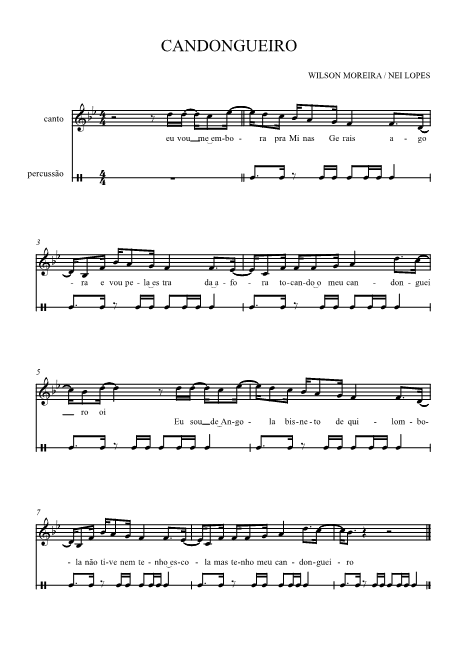

Procedimento semelhante podemos observar no jongo Candongueiro, de Wilson Moreira e Nei Lopes, que joga não só com o compasso do jongo (quarternário composto em 12/8), mas também com as relações entre graves, médios e agudos que se distribuem pelos tambores conhecidos como tambu ou caxambu (mais grave) e candongueiro (mais agudo):

Outro exemplo vem do Império Serrano, uma escola de longa tradição nos usos magistrais da palavra percussiva graças ao trabalho de compositores e partideiros como Aniceto do Império, Mano Décio da Viola, Silas de Oliveira, Dona Ivone Lara e Zé Luiz do Império Serrano. Na canção A humanidade, se observa no refrão final a forma com que o compositor imperiano Aluísio Machado usa a reiteração do surdo de marcação como estratagema rítmico para compor o verso:

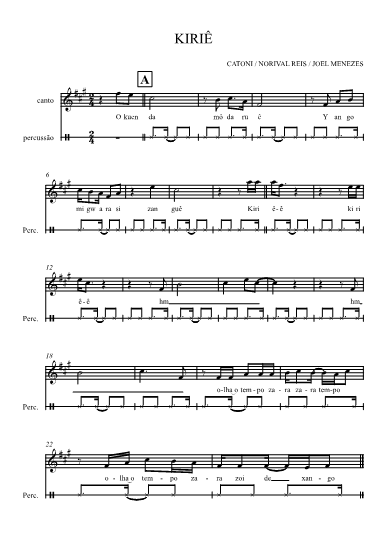

Nunca é demais lembrar de Sebastião Vitorino Teixeira dos Santos (1930–1999), mais conhecido como Catoni, um dos grandes artífices da palavra percussiva na canção brasileira. Nascido em Ouro Preto (MG), Catoni cresceu em uma região rural nos arredores de sua cidade natal, criado pela avó angolana, enxada nas mãos, praticamente devotado ao trabalho pesado no campo. Chega no Rio de Janeiro aos 13 anos e passa a trabalhar na casa de uma família italiana que lhe possibilita fazer seus estudos e, aos poucos, se envolver com o samba carioca como compositor e instrumentista. Ingressa na Ala de Compositores da Portela em 1966. A família italiana lhe empresta o nome “Catone”, que será utilizado por toda a vida. O uso da palavra percussiva por este compositor é extraordinário. As consoantes em Cenários (composta com Jorge Mexeu e gravada por Paulinho da Viola em 1978) e as vogais prolongadas em A bandeira de Vilma (criada em parceria com Bira e também gravada em 1978, mas por Agepê) são exemplos de como Catoni jogava com uma percussividade mais incisiva, utilizando inclusive de seus conhecimentos de “língua nagô” (o iorubá). A obra de Catoni nos mostra como, a partir das necessidades relacionadas à percussividade e à comunicatividade, alguns compositores se apropriam das palavras em sua integridade hegemônica (isto é, relativa a etimologia, sintaxe e aspectos fonológicos) para reutilizá-la de maneira aplicada em contextos não-hegemônicos. Um procedimento recorrente podemos perceber na canção Kiriê, de Catoni, Norival Reis e Joel Menezes, na qual a acentuação silábica é substituída por uma acentuação rítmica, o que cria um efeito de mudança timbrística (o grifo é meu):

Okuenda, mô da uwê

Ya’ngo mi gwarasi, zanguê

Kiriê, kiriê

Olha o tempo zará, zará tempô

Olha o tempo zará, zoi d’xangô

O uso da dicção tempô é uma opção estilística em conformidade com a necessidade de timbrar e ritmar a palavra, além de torná-la operacional no esquema de sustentação da tensão de enunciação que a música carrega — chamada “figuratividade” por Tatit. Esse artifício (de deslocar o tempo fraco para a sílaba fraca, de modo a permitir a inserção da palavra em um esquema de rimas) também é muito utilizado pelo funk carioca (a acentuação irregular é minha): “Prazeres, Escondidinhô e o Santo Amarô, se tu vacilá, tu dança o break voador” (Prazeres, Escondidinho, de MC Catra).

Além de conferir percussividade à palavra hegemônica, o samba se apropria da linguagem culta de forma igualmente criativa. Primeiro para se auto-legitimar, como podemos perceber no rebuscamento poético patente em compositores como Cartola e Silas de Oliveira; depois, para operacionalizar os procedimentos de composição, permitir ao compositor timbrar, ritmar e, por fim, ironizar a palavra, sob a forma de um questionamento subreptício ao poder e às linguagens hegemônicas e coloniais. O vocabulário da geração do samba de 1930 e 1940 seguiu os protocolos da linguagem culta, mas transfigurando-a, como se pode perceber nas inversões perpetradas pelo próprio Cartola — “eu que errei pela vez primeira”; “Misturada entre as pedras preciosas do mundo, com um simples olhar, a você não confundo.” — ou nas de um contemporâneo seu, o portelense Aniceto, irmão de Manacéia e Mijinha (“por uma perdida mulher que não sabe amar…”). Tomando Cartola como uma espécie de paradigma, minha hipótese é de que, mesmo absorvendo algo da cultura literária escrita, ele criou seus próprios campos semânticos, seus modos expressivos, usando a presença e o peso de certos temas e palavras, modulando-os na fluência rítmica dos seus versos. No que diz respeito à circulação de opiniões ordinárias, as boas intenções da classe média letrada jamais cessaram de, por exemplo, se admirar com o suposto “analfabeto” que foi Cartola, o compositor negro que estudou Olavo Bilac e Guerra Junqueiro (seu poeta favorito) para aprimorar as letras de seus sambas. O racismo impede a visão de conjunto, isto é: que, face ao pouco português apreendido durante seu curto período de formação incompleta, sob a forma da assimilação dos manuais beletristas, Cartola teria usado a língua portuguesa de maneira inventiva, criando o seu próprio “pretuguês”. “Como letrista, Cartola fez poesia como quem supera teorias literárias […], tendo desenvolvido uma leitura individual lírica do seu tempo”, afirma a neta e biógrafa Nilcemar Nogueira.

Como que esgarçando esse procedimento de relativizar e ampliar os usos da língua hegemônica, mas redirecionando para uma atitude mais irônica com o tempo da cultura oficial, os sambistas dos anos 1980 apostaram no deboche explícito em lugar da reificação e do ornamento. Por exemplo, no trabalho do compositor Luizinho Toblow, que ganhou esse apelido devido a um de seus sambas, gravado em 1986 na voz do cantor Denny de Lima, cujo refrão diz “To blow up the baloon’s mouth, era assim que o gringo gritava no pagode lá no meu quintal.” No ano seguinte, Toblow usou o mesmo procedimento em Acabou a miséria, gravado por Almir Guineto:

Comment allez vous mon ami

C'est une l'argent monsieur

La vérité, c'est fini la miserê

Outra perspectiva sobre um problema semelhante atenta para a visão de mundo e ao horizonte de expectativas relativas à posição social e suas particularidades. Os autores de O barquinho (1961), Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli, escrevem para um público determinado, delineado por uma classe social e pelo mercado. Uma visão idílica da paisagem natural e social é compatível com os valores e a própria vida material dos compositores. Ao passo que Zé Kéti, o autor de Opinião (1964), escreve como se falasse sobre o mesmo tema entre os seus, negros e pobres de favela em um país escravocrata. Porém, em busca de inserção na indústria cultural, almeja também algum grau de reconhecimento pelas classes dominantes, visando converter a inspiração da composição em meio de sobrevivência. Diante desses dois exemplos, concluo, primeiramente, que a burguesia mantém uma relação extrativista e redutora com a língua popular, ao passo que as camadas populares mantém uma relação construtivista ampliada com a língua culta oficial. A língua portuguesa da bossa nova atesta não uma consciência de classe, mas a expressão auto-consciente, quase involuntária, de uma visão de mundo talhada por uma acessibilidade ampliada. “O barquinho vai, a tardinha cai”, “Os beijinhos que darei na sua boca…” A língua portuguesa é condutora de uma energia voltada para a reafirmação do amor romântico, doce, puro, amor este que recai sobre uma mulher igualmente pura, virginal e idealizada. É possível depreender das letras do samba de escola entre as décadas de 1930 e 1970 uma visão mais dura da vida, uma percepção mais sinistra de temas como ser, estar e experimentar os percalços da vida — “o que eu mais aprendi no mundo foi viver, sofrer e perdoar”, como versa o samba de Nelson Cavaquinho.

A língua oficial, suas práticas e matizes hegemônicas, portanto, constituem matéria-prima para compositores e improvisadores do samba criarem um campo aberto de possibilidades, instrumentalizando não só a zona do sentido, da semântica e do discurso, como também as demais características linguísticas e culturais que se pode observar a partir dos usos da palavra. O sambista usa o som, a pronúncia, os diversos sentidos de uma palavra, frase ou expressão, a mistura de línguas característica do caldeamento afrodiaspórico. E, assim, nessa toada entre a apropriação e a recriação, os meneios e estratégias da palavra rítmica foram introduzidos decisivamente na canção amefricana e o samba constituiria seu exemplo mais contundente.

A GENERALIZAÇÃO DA PALAVRA PERCUSSIVA: UMA DIGRESSÃO

A persistência da palavra percussiva, da palavra respaldada por uma prática musical ampla e diversificada, tem suas fundações. A seguinte declaração do percussionista baiano Ícaro Sá, integrante da Orkestra Rumpilezz e do Aguidavi do Jêje, ficou registrada na minha forma de ver a música no Brasil:

Não é em qualquer lugar do mundo que a força cultural da ancestralidade sobrevive às apropriações e transformações da música urbana. Por exemplo, um lugar cosmopolita como o Rio de Janeiro, onde você tem a umbanda… Toda vez que eu escuto um funk carioca eu percebo imediatamente o congo de umbanda. Não há dúvidas em relação a isso, é o santo do inconsciente coletivo do povo que gosta de dançar isso, entende?

(entrevista concedida a Bernardo Oliveira em novembro de 2020)

Mas, se se trata do “santo do inconsciente coletivo”, o que teria ocorrido para que a percussão perdesse ao protagonismo na teoria acerca da canção no Brasil? Mesmo um livro incontornável como Feitiço decente (2001), de Carlos Sandroni, fundamental para se compreender a história do samba do Estácio no final dos anos 1920, incorre na contraditória estratégia de analisar a célula desse samba pelo toque do violão, e não pela percussão tão característica como elemento negro que lhe serve de sustentação. O discurso que costuma associar o que há de específico no samba do Estácio à síncope ou à contrametricidade tende a analisar o samba de um ponto de vista pelo qual esses conceitos representam uma perspectiva externa, majoritariamente egressa do ponto de vista acadêmico ou jornalístico. Por dentro das forças imanentes ao samba não se percebe nenhuma “contramétrica”, pois a função métrica da sociedade já se consituiu como força de oposição e restrição a vida dos sambistas. A síncope, se assim podemos chamar, não é um função rítmica, mas uma ferramenta e, eventualmente, uma arma. Não me refiro, portanto, somente à presença efetiva de uma pessoa negra ou de uma comunidade/cultura marcadamente negras. Falo de um envolvimento que não passa pela linguagem escrita e que, por algum motivo, não se consegue explicar em toda sua complexidade, através da escrita ou de quaisquer termos mediadores entre as práticas e a escrita: sintaxe e sentido são portadores de um poder restrito de olhar para essas atividades. Não basta, então, responder que se trata de racismo, sem especificar a preeminência de uma cultura mediada por meios de reflexão exclusivamente literários ou por meios de comunicação que operam com a participação quase que exclusiva de uma certa classe. Na sua tese em Educação (O que espanta miséria é festa; UERJ, 2006), Valter Filé escreve:

Para compreender a relação da percussão com o corpo, não basta apenas o acesso a uma descrição. Não basta estabelecer uma relação causal, como têm sido treinadas nossas lógicas, nossas maneiras de pensar, de refletir sobre as experiências sensíveis que acabam acabrunhadas pela equação que daria o resultado do encontro do som com o ouvido. Aqui, é necessário mais. A percussão não é reduzida a uma audição ligada ao ouvido. É um dos elementos que acionam o movimento do corpo que vai transformar esse som em dança, religiosa ou não. É a transformação do som em movimento o que está na base das músicas, especificamente na rítmica da cultura de origem negra, notadamente, no samba.

Tenho a impressão de que o ritmo na canção só pode, de fato, ser colocado se posicionarmos, simultaneamente, o corpo e um certo sentido de presença como suporte da voz. Esse sentido da presença não é o “estar-em-presença” que, em Heidegger, corresponde à irrelevência e inessencialidade. Não, pelo contrário: estar-em-presença aqui adquire um sentido de coetaneidade capaz de compatibilizar, ainda que provisoriamente, aspectos sincrônicos, sem torná-los ficticiamente simétricos — simetria esta que parece caracterizar o estratagema hegemônico da análise musical, geralmente se restringindo à curiosidade imediata dos procedimentos e da expressão cosmológica. Isso implica substituir, ainda que provisoriamente, o observador por um participante capaz de sentir em seu próprio corpo os atravessamentos e solavancos gestuais que determinam os usos cancionais da palavra percussiva. O toque da percussão, intensificada pela presença do corpo e seus gestos, capazes de riscar no ar uma força análoga à entonação da voz.

Eis aqui uma dinâmica de interação social que, se não explicita de modo indubitável o corte racial da luta de classes, revela, pelo menos, uma solidariedade de classe. Quando se trata de narrar e interpretar a História da Música no Brasil, a centralidade da produção acadêmica e jornalística projeta uma relação desigual entre observador e fenômeno, sustentada pela evidência do distanciamento que a própria ordem social deixa exposta. No amplo leque de pesquisas que envolvem a questão da música e da canção no Brasil, percebe-se geralmente o enclausuramento da produção afrobrasileira em categorias estanques e estáticas como “folclore” ou “samba de raiz”, categorias admnistradas pelas classes responsáveis pela produção da opinião. Essa opinião generaliza a ideia de que “antes de Garoto, a música brasileira era primitiva”, segundo declaração de Roberto Menescal no filme Garoto: Vivo sonhando (2020). É perceptível que se destaca, nas visões gerais da historiografia e do jornalismo, uma linhagem da música brasileira a qual se atribuem as qualidades de sofisticação e apuro formal. Essas qualidades são geralmente negadas à outras linhagens, que, por sua vez, respondem pelas interações entre as linhagens africanas que formam o nosso complexo emaranhado afro-atlântico. A linhagem urbana que se tornou referência preponderante é nítida através de livros, filmes e discos: Sinhô, Orestes Barbosa, Almirante, Garoto, Radamés (que, na linguagem da historiografia corrente, “moderniza” os arranjos da gravadora RCA Victor ao vir de Porto Alegre para substituir… Pixinguinha!), a bossa de Tom, Vinícius, Lyra, depois Chico Buarque, Edu Lobo, Guinga… A linhagem afrobrasileira que, por omissão, tornou-se secundária no processo de modernização, pode ser delineada a partir de inventores como Donga, Pixinguinha e João da Baiana, descritos no jornalismo como “primitivos”. A supressão da potência vanguardista da cultura afrobrasileira se relaciona diretamente com essa produção de conhecimento enviesada pela solidariedade de classe e pelos ditames da historiografia etnocêntrica. E nessa, lá se vai esquecida toda a turma da Deixa Falar, do Estácio e das alas de compositores e velhas guaradas das escolas de samba — sobretudo Mangueira, Portela, Império Serrano e Salgueiro —, além, é claro, de todo o samba egresso do terreiro do Cacique de Ramos e do grupo Fundo de Quintal. Clementina de Jesus permanece como o “elo perdido”, quando na realidade representou um ponto de virada para uma acentuação das relações com a matriz africana, da qual decorrem Martinho da Vila, Candeia, Wilson Moreira e o Fundo de Quintal. Raras foram as vezes em que os pontos dessas duas linhas se encontraram no plano musical, social e político — ainda que algumas importantes imagens e interpretações tenham nascido justamente da potência dos encontros, seja a “noitada de violão” que serve como episódio de base ao livro O mistério do samba, de Hermano Vianna, ou à propalada “descoberta” de Clementina de Jesus por Hermínio Bello de Carvalho.

O Brasil sofre de racismo por denegação, cavando a reversão meramente discursiva do estado de coisas como quem cava a própria cova. E talvez não haja território mais propício a conferir as mil e uma artimanhas da denegação do racismo do que a música e as formas de se analisar e contar a História da Música no Brasil. Para não assumirmos a características de segunda nação mais negra do mundo, essas artimanhas se oferecem de múltiplas maneiras, inclusive daquelas que menos poderíamos esperar. Há forma mais mortífera de encerrar um processo cultural do que enterrá-lo em um culto antiquário e bem-acabado do passado? Não haveria hoje, nas visões correntes da música brasileira afrodiaspórica, um retorno desnecessário ao nacional-folclorismo e às perspectivas conservadoras e tendenciosas acerca da música afrodiaspórica? Essas visões não são, contraditoriamente, amarradas a modelos de compreensão histórica irrefletidos que acabam por submeter a potência das invenções negras a primados temporais externos às condições reais nas quais foram gestadas? Ao longo deste ensaio, nos propusemos a mostrar o quão moderna, vanguardista e experimental é a expressão cancional afrodiaspórica na periferia do capitalismo. Que tenha se tornado corrente hoje a ideia de que o Estacio de Sá tem tanto valor quando a Semana de 1922, isso não deve servir como resposta, mas como pergunta. Superar as restrições impostas pelo capitalismo do século XXI implica em suplantar os modelos através dos quais se conta a História e se extrai, além do anedotário, alguns níveis de consenso — na maioria das vezes em prejuízo da música de matriz africana. Mesmo entre nossos estudiosos da cultura afrobrasileira vigora um excesso, uma tara mesmo, no mito da origem. Mas a forma de ver e perceber os fenômenos ocorre por meio da pergunta pela origem, como se retornasse ao mito da origem judaico-cristã — o quão pouco isso tem a ver com a complexa e dinâmica compleição do corpus mitológico afrobrasileiro! O método historiográfico fundado no mito da origem pode vir a ser usado para enclausurar a expressão da cultura negra em uma visão passadista. A origem, inclusive, se é que corresponde a um problema real, soa mais como um conceito que se renova através de hábitos que circunscrevem procedimentos relativos à magia, ao controle das forças; obviamente que uma tal estratégia pode vir a se espremer em meio às melhores intenções. Nas sobrevivências perceptíveis residem traços afirmativos dessa realidade. Não há terreiro evangélico que não se valha da força perseverante das mitologias e procedimentos mágicos afro-brasileiros, seja através dos modelos de indução ao transe, seja na simbologia e na arrumação do terreiro (por exemplo, a posição específica das ervas na porta, o embalo musical, a arrumação da casa).

O racismo por denegação não impede, como afirma Lélia Gonzalez, que o negro tenha vencido a batalha cultural nas Américas, de tal maneira que somente uma Améfrica Ladina faria jus a sua formação. Mas, por outro lado, cria um tipo de represamento consciente (a denegação) que, no plano do inconsciente coletivo, transborda a presença complexa de uma comunidade de voduns, orixás e nkisis que reivindicam seus ritmos, suas roupas, seus modos e falares os mais diversos. Como diz Ícaro Sá, “dificilmente não se ouve o congo de umbanda no funk de Rennan da Penha e Iasmin Turbininha”.

Evidentemente, a generalização da palavra percussiva não é uma característica do samba carioca, mas de elementos musicais egressos das regiões que ao longo da formação do Brasil tornaram-se economicamente produtivas e que não cessaram de receber as populações escravizadas. A generalização da palavra percussiva se alastra também na franqueza do forró e do brega, como no caso de Você não vale nada (2007), gravada pelo grupo sergipano Calcinha Preta. A canção da Zona da Mata Norte e toda a música que emerge dessa região, do coco ao maracatu, sendo a palavra de Biu Roque uma de suas expressões mais singulares. O rap e slam se transformaram em um território em disputa porque se adensou, como no samba, do interesse acadêmico e acabou inflacionado dentro de expectativas estanques. O slam deu nova vida a essa palavra psico-coletiva que é expressa em sua máxima potência pelo exemplo contundente de Carol Dall Farra, uma palavra cuja precursora é aquela falada nas rodas de rima. Outras dimensões das línguas particularmente percussivas que só agora se manifestam diretamente nas músicas: o pajubá, dialeto que pessoas LGBTQ+ criaram usando palavras em iorubá ou tupi, ressignificando seu sentido por dentro de uma lógica percussiva na pronúcia — “picumã”, “acuenda o pajubá”, “amapô”. Há, também, uma abordagem mais material, como no uso da palavra falada pelo funk enquanto elemento sonoro. Como no juke e no footwork de Chicago, a palavra no funk carioca se converteu em som para ser cortado e remixado em meio a outros sons. A relação entre o compositor Steve Reich e os produtores do footwork se assemelha à relação entre poetas concretistas e funkeiros (ou seja, não se conhecem, mas partilham de procedimentos semelhante):

É pock é vapo

é vapo é pock

é pock é pock é pock

é vapo é vapo é vapo

(3 batidas no meu vidro, montagem do DJ Kaioken com vozes dos MC 7Belo, MC Pelé e MC PR)

Todas essas manifestações da palavra percussiva, que fazem uso criativo da palavra, envolvem uma outra percepção da palavra cantada, através da qual ela se afirma essencialmente quando ressoa o peso de sua forma sensível, vivida. Para Paul Zumthor, a vocalidade difere da oralidade justamente sob o aspecto da presença. O corpo adquire estatuto especial, tornando-se o ponto de encontro entre a voz e o gesto. O conceito de vocalidade — distinto da ideia de oralidade — marca a reciprocidade entre entre voz e corpo: a voz existe no corpo e o corpo se exprime pela voz. O peso do encontro entre a performance e o receptor é ampliado em relação à hegemonia do código autoral, pois a voz destacada do corpo perde peso, volume, calor. A fala negra emitida “em presença”, isto é, em conexão com o próprio corpo e não mais como palavra presa à página ou à ideia, tem tanto ou mais valor que o peso da palavra escrita. No ensaio A tradição oral, escrito pelo polímata malinês Hampâté Bâ, a voz não se limita à nenhum registro abstrato, desempenhando um papel político importante — que também será observado por Zumthor, porém em contexto ocidental. O papel da oralidade, da enunciação singular e de sua circulação expressiva (semiótica e corporalmente) incide sobre processos e relações multidimensionais entre corpos, vozes, técnicas e cosmologias. Se é verdade, como afirma Muniz Sodré em O terreiro e a cidade, que “a absolutização do universo semântico dominante implica hegemonia cultural […]”, e toda ideologia mascara a reprodução “no plano do sentido, dos axiomas de base, dos pressupostos genéticos de uma civilização simbolicamente construída pela universalidade do valor”, nos parece, então, que a disputa e a ampliação no campo semântico implica uma relação de reconfiguração simbólica dos pressupostos com os quais produzimos ciência e conhecimento em geral. Nesse sentido, não basta mencionar a oralidade, mas incorporá-la, ampliá-las, trazê-la para o plano da produção semântica, simbólica e epistêmica. A dimensão semântica, contudo, não esgota a volumosa produção simbólica. Esta parece transbordar nas relações de negociação que emergem entre as populações afrodiaspóricas e o espaço que ocupam e territorializam uma vida.

Seguindo a pista de Sodré, adentramos no problema do território, mais particularmente do espaço e da concretude com que a relação entre as populações e o território produz e alimenta sua economia simbólica visando “virtualidades infinitas de coexistência”. Na análise de um texto de Lévi-Strauss, no qual o antropólogo mostra que os salesianos só conseguiram catequizar os Bororo quando modificaram a estrutura espacial que dava sustentação ao modo de vida dos indígenas, Sodré observa:

Ao romper com a estrutura tradicional do espaço construído — que se relaciona diretamente com práticas sociais e ritualísticas — os missionários provocaram o desmoronamento das marcas simbólicas básicas do grupo indígena. […] A “hipótese bororo” introduz a dimensão territorial na própria elaboração das estruturas sociais. Pelo modo de morar, de se instalar no espaço, as sociedades — sejam “arcaicas” ou “históricas” — singularizam-se, mostrando, assim, o seu real.

O território — ou melhor, o efeito de territorialização — constitui-se como o eixo ao redor do qual se pode impor uma vida alienante, hipótese que, no caso das culturas afrodiaspóricas, não se sustenta. O mistério do samba corresponde ao mistério resguardado na persistência com a qual as culturas afrodiaspóricas fazem mais do que sobreviver, mesmo quando localizadas em territórios que impõem modos de vida alienantes. Ainda Sodré:

No entanto, a essas concepções espaço-temporais entronizadas — seja por meio da arquitetura/urbanismo, seja por meio dos múltiplos dispositivos capitalistas de contabilização dos tempos sociais — sempre se opuseram outros processos simbólicos, oriundos das classes ditas subalternas, em geral caudatários de simbolizações tradicionais, pertencentes a “espaços selvagens”, onde se desenvolvem culturas de arkhé (“populares”, costuma-se dizer). As comunidades litúrgicas conhecidas no Brasil como terreiros de culto constituem exemplo notável de suporte territorial para a continuidade da cultura do antigo escravo em face dos estratagemas simbólicos do senhor, daquele que pretende controlar o espaço da cidade.

Empenhados em processos de construção de um acontecimento portador de alta carga simbólica, os participantes de uma roda — ou de um terreiro — assumem diferentes papéis e perspectivas em contínua interação, desprovidos, contudo, de qualquer ilusão acerca da totalidade da experiência semântica ou simbólica. E, no entanto, a roda gira. Gira com a função inequívoca de invocar não a universalidade sufocante que a modernidade filosófica nos legou, mas aquilo que o filósofo Renato Noguera chama “pluriversalidade”, essenciamente política que, mais tarde, servirá de base a processos que visam a edificação de algum grau de coesão e resistência social. A performance para Zumthor se constitui como estratagema intuitivo e corporal da expressão individual, ao passo que, na perspectiva de Hampâté Bâ, a performance vive de um tensionamento perene entre subjetividade e coletividade. Parece que estamos mais próximos à perspectiva de Bâ: os usos rítmicos da palavra (percussividade) alimentam a roda coletiva (comunicatividade) através das múltiplas singularidades dos participantes (imprevisibilidade).

Não parece gratuita, assim, quando a historiadora Maria Beatriz Nascimento afirma que gostaria de dar um título alternativo a seu trabalho Kilombo e memória comunitária: Um estudo de caso. O título seria A memória ou a oralidade como instrumento de coesão grupal. A mesma Beatriz Nascimento suspirou em forma de poesia:

Ó paz infinita, poder fazer elos de ligação

numa história fragmentada.

África e América e novamente Europa e África.

Angola. Jagas.

E os povos do Benin de onde veio minha mãe.

É um exemplo do paradigma do “vaso estilhaçado” tanto como representação simbólica das populações amefricanas e ladinas quanto como efeito constituinte da potência dessas populações para não apenas resistirem, mas para darem sua cara a tudo o que diz respeito à vida social e cultural — a resistência à “morte de Pã” de que nos fala Ernesto Grassi citado por Sodré: “sempre que somos incapazes de apreender o significado mítico da realidade, sempre que a sementeira é um momento de uma ação empírica ou técnica, mas já não sagrada, e o homem não consegue recompor os fragmentos de um mundo estilhaçado”. Extirpar ou ignorar o aspecto rítmico e a palavra percussiva da produção cancional amefricana — que se atualiza hoje — corresponde à elisão da própria presença do negro no universo da música brasileira, assim como da evidência de sua capacidade de atualizar o passado e propor modos contra-hegemônicos para o futuro. Daí uma certa injustiça no privilégio da comunidade dos santos e das linhagens puras nos estudos afro-brasileiros: Pixinguinha tem tanto valor quanto Rennan da Penha para a reconstrução contínua e ininterrupta do vaso e, verdade seja dita, a forja da cultura afrobrasileira, a forma que toma aqui o continuum africano, deu-se de maneira tão inextricável que se pode observar, em diversas manifestações culturais, elementos de diferentes procedências e emergências africanas, sejam bantas, jêjes, nagôs etc. Por fim, ainda que não pareça necessário, não nos furtemos a observar que a dimensão da performance se relaciona diretamente com a presença concreta de pessoas negras e suas práticas — o que na sociedade brasileira permanece como motivo e razão para o absurdo recrudescimento do racismo.

Referências

Amadou Hampâté Bâ, A tradição viva. Em: Joseph Ki-zerbo (edição), História Geral da África, I: Metodologia e Pré-História da África. São Paulo: Ática/Unesco, 1982

Hermano Vianna, O mistério do samba. Rio de Janeiro: Jorge Zahar/Editora UFRJ, 1995

Ícaro Sá, conversa concedida a Bernardo Oliveira por telefone celular, gravada em novembro de 2020

Jorge Caldeira, A construção do samba. São Paulo: Mameluco, 2007

Lélia González, A categoria político-cultural de amefricanidade. Em: Tempo Brasileiro. Rio de Janeiro, nº. 92/93 (jan./jun. 1988)

Lena Frias, A saga de uma rosa negra. Em Heron Coelho (org.), Rainha Quelé: Clementina de Jesus. Valença (RJ): Ed. Valença S.A., 2001

Luiz Tatit, O cancionista: Composição de canções no Brasil. São Paulo: Edusp, 1996

Marcos Napolitano e Maria Clara Wasserman, Desde que o samba é samba: A questão das origens no debate historiográfico sobre a música popular brasileira. Em: Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 20, n. 39 (2000). Disponível em: scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882000000100007&lng=en&nrm=iso&tlng=pt

Muniz Sodré, O terreiro e a cidade: A formação social negro brasileira. Rio de Janeiro: Vozes, 1988

Nei Lopes, O negro no Rio de Janeiro e sua tradição musical: Partido-alto, calango, chula e outras cantorias. Rio de Janeiro: Pallas, 1992

Nilcemar Nogueira, De dentro da cartola: A poética de Angenor de Oliveira. Dissertação de mestrado (História). Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas (RJ), 2005.

Paul Zumthor, Performance, recepção, leitura. São Paulo: Ubu Editora, 2018

Tárik de Souza, Martinho da Vila: O bamba que não bambeia. O som nosso de cada dia. Porto Alegre: L&PM, 1983

Valter Filé, O que espanta miséria é festa! – Puxando conversa: Narrativas e memórias nas redes educativas do samba. Tese de doutorado (Educação). UERJ, 2006