George Orwell entrou em domínio público este ano, fato que trouxe uma corrida por novas traduções, acompanhada pela explosão de capas para todos os gostos. A boa notícia sobre as novas edições parece chegar de encomenda para compreendemos melhor o cenário de 2021: a humanidade assolada por uma pandemia, cuja ameaça reside não só no “micróbio maldito”, o SARS-CoV-2, da covid-19, mas também na proliferação de notícias falsas que desacreditam a vacinação e na construção de narrativas alarmantes, capazes de incitar levantes de extrema direita, a exemplo da invasão ao prédio do Capitólio, edifício do Congresso dos EUA, em janeiro deste ano.

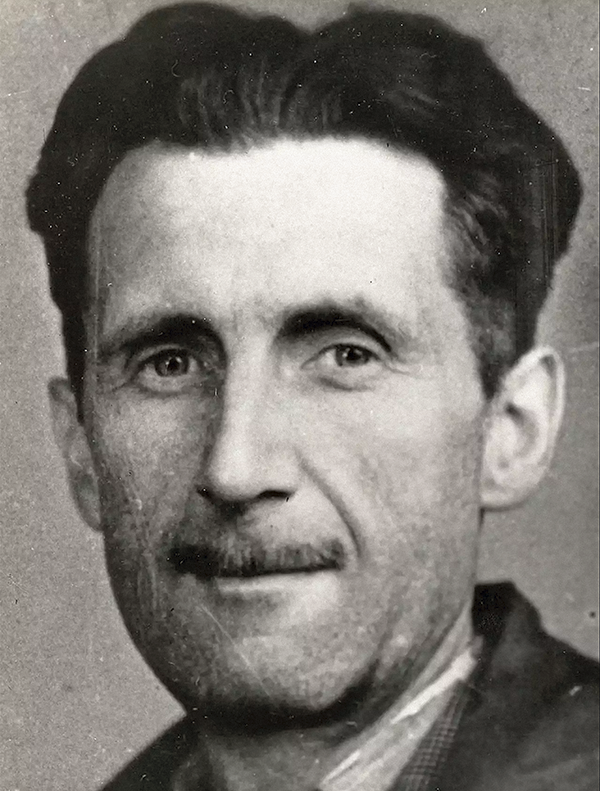

Dono de uma obra extensa, marcada pela indignação diante de injustiças, George Orwell, pseudônimo de Eric Arthur Blair (1903–1950), deixou-nos tomos de ensaios, relatos de viagem e obras clássicas: 1984 (1949), livro que se tornou sinônimo de “distopia”, e a sátira Animal Farm (1945). Esta, tradicionalmente intitulada de Revolução dos bichos, recebeu o novo título A fazenda dos animais por Denise Bottmann (L&PM) e por Paulo Henriques Britto (Companhia das Letras) e A fazenda dos bichos, na tradução de Maria Valéria Rezende (Madrepérola, no prelo) — sobre o tema, Uma história sobre a revolução de um título, artigo de Nuno Figueirôa ao Pernambuco.

Embora se utilize de formas literárias tão diferentes quanto o ensaio, o romance e a sátira, há traços no estilo orwelliano bastante comuns. A linguagem, antes de tudo, é uma ferramenta do pensar político. Orwell não poupa quem o lê da crueldade de fatos e do choque de contradições. Ainda, apresenta um estilo de escrita calcado na precisão e na objetividade. Por exemplo, aconselha a não utilizar metáforas e outras figuras de linguagem típicas do texto impresso, cortar palavras desnecessárias, preferir a voz ativa no lugar da passiva e evitar termos científicos ou jargão se couber um equivalente na linguagem cotidiana (1946, Politics and the English Language, In: Why I Write, Penguin, 2004, p. 119).

Em seus escritos, engendra um retrato histórico sobre a primeira metade do século XX, inclusive incorrendo em preconceitos, por exemplo, contra homens gays. Ainda teve posturas antissemitas, embora tenha procurado mitigá-las diante da perseguição hitlerista. Foi também testemunha de catástrofes do período: as estruturas de exploração colonial no Oriente, a vida miserável na França e na Inglaterra, o front de batalha na Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra.

Confessa que “fui forçado a me tornar uma espécie de panfleteiro”, por não escrever em tempos de paz, “cada linha de trabalho sério que escrevi desde 1936 foi escrita, direta ou indiretamente, contra o totalitarismo e a favor do socialismo democrata, da forma que eu o entendo” (1946, Por que escrevo, In: Dentro da baleia e outros ensaios, Companhia das Letras, 2005, pos. 297).

A FORÇA DA ESCRITA

Eric Arthur Blair nasceu na cidade de Motihari, Índia, tendo contato com o âmago do sistema colonial inglês. Seu pai, Richard Blair, foi funcionário público do Departamento de Ópio do Império Britânico na Índia. Cursou o elitista Eton College, cujos ex-alunos ocupam altos postos sociais ainda hoje. Ao se formar, entretanto, o jovem decide alistar-se em um posto da Força Policial Imperial Indiana na Birmânia, algo pouco provável para alguém com sua formação.

Conforme narra o biógrafo Richard Bradford em Orwell: Um homem do nosso tempo (Tordesilhas, 2020), na Birmânia, atual Myanmar, o escritor mantinha uma postura entre o desdém e a repulsa contra o establishment britânico, embora permanecesse um homem branco fardado, representando o sistema. É deste ponto de vista de ação e observação, entre as forças contraditórias da periferia do capitalismo, que se formará um relator de documentos históricos perturbadores. Exemplo disso é o texto Um enforcamento (1931, In: Dentro da baleia e outros ensaios), no qual descreve uma execução crua feita pelo Estado colonial, com o requinte de os agentes envolvidos rirem de piadas depois do feito. Um achado do biógrafo Richard Bradford mostra que, no diário de 1949, o escritor seguia refletindo sobre a pena de morte:

“Quando um assassino é enforcado, há apenas uma pessoa presente na cerimônia que não é culpada de assassinato. O carrasco, os carcereiros, o governador, o médico, o capelão [na margem: “outros prisioneiros?”] — todos são culpados: mas o homem de pé no alçapão é inocente.” (Orwell: Um homem do nosso tempo, pos. 947).

Ao retornar à Europa, o escritor perambulará pelas ruas de Londres e Paris, registrando não somente impressões sobre condições sociais em moradias precárias, mas a surpresa em encontrar, nessas camadas empobrecidas, a defesa ferrenha da mesma ideologia de seus colegas bem-nutridos do Eton College — algo que retrata em Na pior em Paris e Londres (1933, Companhia das Letras, 2006). Escolhe, então, o famoso pseudônimo: George Orwell.

Embora os nomes sejam falsos, as histórias em Na pior são baseadas em fatos reais. Logo no início, Orwell narra uma estória de Charlie, “um jovem de boa família e educação que fugira de casa e vivia de mesadas ocasionais” (pos. 87) — o jovem gaba-se de ter estuprado uma garota escravizada sexualmente. A descrição é bruta, sem romantizar a violação, ressaltando o quanto Charlie se considerava um “homem civilizado” e o quanto maquiava o ato criminoso exclamando “isso é o amor”. Orwell não insere uma moral, embora não deixe dúvidas sobre o quão facínora Charlie seja, não somente como indivíduo, mas como fiel representante de sua classe. Essa técnica de escrita a partir de fatos, objetiva e contundente, será uma das marcas de sua escrita.

DA SÁTIRA POLÍTICA À DISTOPIA

Será A fazenda dos animais que lançará o nome de George Orwell como fenômeno literário — até então, seus romances apresentavam circulação modesta. Recusado por editoras, o livro lançado pela Secker & Warburg, em 1945, foi um sucesso instantâneo. A obra curta e satírica caía nas graças de diferentes espectros ideológicos, incluindo a direita com sentimentos antissoviéticos.

Os aspectos biográficos que antecedem a composição da obra são conhecidos: o escritor decidiu participar da resistência armada contra o fascismo de Franco, na Espanha. Em Barcelona, filiou-se ao POUM (Partido Operário de Unificação Marxista) e serviu no front em Aragão. Por conviver, entre outras pessoas, com o jornalista Arthur Koestler, recém-chegado da União Soviética (segundo o biógrafo Richard Bradford), recebe as notícias da repressão stalinista. Sendo o autoritarismo um tema caro ao escritor, e estando profundamente afetado, resolve se expressar em uma forma literária clássica na Inglaterra: a sátira.

Orwell era leitor do irlandês Jonathan Swift (1667–1745), escritor satírico que se utilizou de muitos pseudônimos para expressar convicções políticas. Apesar de não concordar com o conservadorismo de Swift, Orwell leu-o atentamente, publicando até o ensaio Política versus literatura: Uma análise de Viagens de Gulliver (1946, In: Dentro da baleia e outros ensaios). Elegendo Viagens de Gulliver como um dos livros que salvaria se precisasse preservar seis quando todos os demais fossem exterminados, enxerga, em Swift, o ataque ao que se denomina totalitarismo: “Ele faz uma previsão extraordinariamente lúcida do ‘Estado policial’ assombrado por espiões, com suas intermináveis caças à heresia e seus julgamentos por traição, todos realmente destinados a neutralizar o descontentamento popular ao transformá-lo em histeria de guerra” (In: Dentro da baleia e outros ensaios, pos. 2.656).

A distorção da verdade em posturas autoritárias é um tema que aparece tanto em A fazenda dos animais quanto em 1984. No primeiro, é bem engraçado quando os porcos alteram os mandamentos revolucionários, livrando-se de cumprir qualquer lei: à proibição de “beber álcool” é inserida a mitigação “em excesso”. Esse exemplo de manipulação da justiça pelos poderosos é um embrião do doublethink (duplipensar), cerne de 1984.

Na distopia 1984, George Orwell aprofunda o paradigma da repressão aplicada à linguagem. Embora sua técnica de escrita siga objetiva, criará uma maneira complexa para expressar o autoritarismo introjetado ao indivíduo: a newspeak (novafala). Conforme Débora Tavares, “Orwell reflete sobre um líder que controla não somente o futuro como também o passado, um líder que tem o poder de afirmar que dois mais dois são cinco” (A revolta contra o totalitarismo em “1984” de George Orwell: A formação do herói degradado, dissertação de mestrado, FFLCH-USP, 2013, p. 65).

Se, por um lado, o autor cria a personagem de Winston, não nos entregando um revolucionário intrépido, e sim um trabalhador intelectual de horizontes limitados, um burocrata de míseros atos rebeldes, por outro lado, nos fabrica uma expressão literária na qual o próprio pensar crítico é um crime hediondo, o pensamento-crime, e na qual a ambiguidade é a ferramenta oficial de controle do Estado, permitindo manipular qualquer interpretação, a exemplo dos slogans do Partido: “Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força”. A técnica de escrita orwelliana, em 1984, atinge um ápice. No apêndice Os princípios da Novafala (trecho final muitas vezes suprimido em edições brasileiras do período ditatorial), termina por discorrer sobre a própria distorção da linguagem, a qual, mesmo simples, deve sempre permitir o uso máximo das faculdades críticas humanas, quase uma definição da expressão literária procurada pelo escritor.

Em épocas de fábulas sobre vacinas que transformam pessoas em jacarés, refletir sobre a obra de George Orwell é um respiro de lucidez. Que venham novas traduções, estudos e leituras sobre esse escritor inconformado, um cronista de tempos extremos.