Que país é esse? Em cada momento de crise, a sociedade brasileira parece movida para e por essa pergunta — às vezes de modo atônito, às vezes de modo anômico. Seus intelectuais, seus artistas, seus atores políticos refazem-na para si mesmos e para o conjunto da sociedade. E há muito é assim. De José Bonifácio a Emicida, sem esquecer o grupo de rock Legião Urbana — que a prendeu vibrando nas gargantas de gerações desde os anos de 1980. Prestes a comemorar duzentos anos da independência política e cem anos do modernismo, que foi uma busca de enfrentamento do problema da dependência cultural, a pergunta volta a incomodar. E muito.

Mais uma vez a sociedade brasileira se vê diante de um conflito agudo pelo controle político da mudança, e esse conflito se trava também no âmbito da cultura. Cultura entendida não como um reflexo de processos de outras ordens na sociedade, mas como presença que orienta as ações, para lembrar um dos clássicos da sociologia, Max Weber. Os conflitos entre narrativas — sobre democracia, liberdade, gênero, ciência, vacina etc. — que atravessam, dividem e reorganizam a sociedade brasileira nos dias que correm parecem explicitar, como poucas vezes antes, a importância da cultura. Não à toa fala-se tanto em “guerra cultural”. O que temos percebido de modo claro é, portanto, como as mudanças na sociedade, na política e mesmo na economia nunca se realizam desacompanhadas de processos culturais que lhes dão significados.

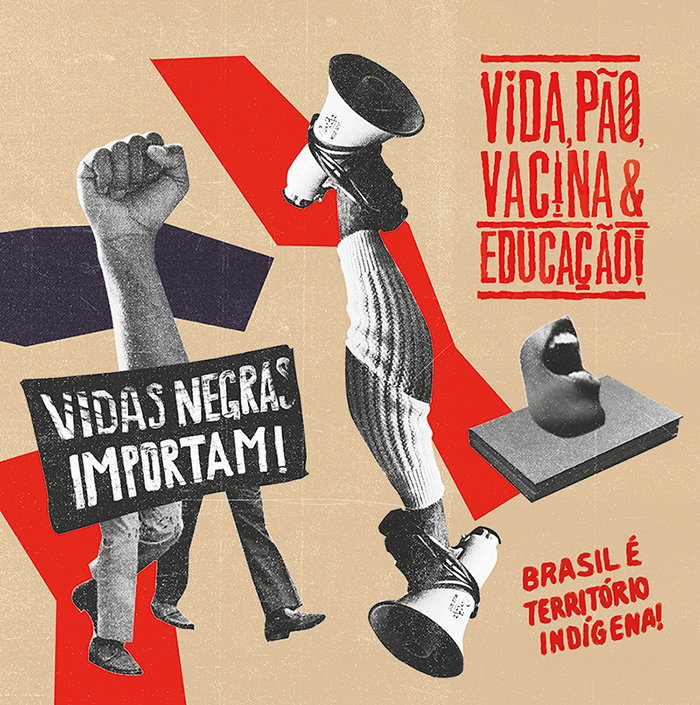

A ação coletiva talvez seja o “mito” do nosso tempo. Mito no sentido de uma crença compartilhada, potente e eficaz nas práticas sociais, e não no de uma ilusão. Ainda que, é preciso reconhecer, nem sempre a mobilização coletiva tenha organizado a prática social e política e sua interpretação. O Brasil, especialmente, já foi considerado o país do insolidarismo social, onde a ação coletiva parecia frágil, fragmentada e circunscrita quanto aos seus motivos e alcances públicos. Até atingir os patamares extraordinários de mobilização de 2013, que os especialistas ainda tentam explicar e que os movimentos sociais talvez sonhem repetir.

Movimentos sociais têm sido vistos como a mais potente força de mudança na sociedade contemporânea. Numa definição geral, eles podem ser entendidos como coletivos fracamente organizados que atuam de maneira pouco institucionalizada para produzir alguma mudança na sociedade. Mas sob que condições indivíduos decidem engajar-se numa ação coletiva para fortalecer ou defender seus interesses ou valores próprios ou mais amplos?

Não existe, por certo, uma única ou definitiva resposta a essa pergunta que, convenhamos, vale ouro tanto na política quanto nas ciências sociais. A existência de interesses, valores ou experiências comuns e a consciência deles são, em geral, consideradas condições necessárias, mas não suficientes para a emergência da ação coletiva. Acrescente-se que, estamos cansados de saber, a “consciência” de interesses, valores e experiências comuns não decorre mecanicamente deles. É uma construção social, tal e qual outras. Diferentes condições em diferentes combinações históricas contingentes e também estruturais devem ser preenchidas nesse sentido. Qual o papel da cultura na mudança social? Faz sentido falar em mudança cultural? E, mais ainda, em movimentos culturais?

Mesmo quando, eventualmente, a expressão “movimento cultural” tem sido empregada nas ciências sociais, fica difícil perceber um sentido teórico próprio para ela, uma vez que, em grande medida, de fato, se confunde, em seus usos, com as visões mais tradicionais sobre o papel da cultura na sociedade. Como ainda não dispomos de uma formulação conceitual mais acabada e assentada sobre movimentos culturais nas ciências sociais, uma abordagem por analogia à discussão sobre movimentos sociais mostra-se um caminho possível. Digamos, então, preliminarmente, que movimentos culturais são formas de ação coletiva fracamente institucionalizadas (ao menos inicialmente), mas que, ao buscarem produzir mudanças de ordem cultural no conjunto da sociedade, se veem constrangidas a interagir de modo conflituoso e também colaborativo com o Estado.

O debate contemporâneo sobre movimentos sociais tem comumente oposto o que tem sido chamado de “novos movimentos sociais” ao que, em contraste, passa a ser chamado de “velhos movimentos sociais”. Estes seriam característicos de uma primeira fase da modernidade, quando os movimentos sociais se concentravam nos interesses econômicos e se organizavam por uma solidariedade em termos de classes sociais — como os movimentos sindicais, operários e camponeses, por exemplo. Característicos de uma segunda fase da modernidade, modernidade tardia ou pós-modernidade, os “novos movimentos sociais” trariam à esfera pública novas questões, novos interesses e novas frentes de conflito social. Seus atores sociais não estariam relacionados a uma classe específica, e suas mobilizações, atravessando as divisões econômicas, se dariam mais em função de questões relacionadas à qualidade de vida, identidades coletivas etc. — como os movimentos ambientalistas, pacifistas e feministas, por exemplo. Sempre em contraste, os “novos movimentos sociais” seriam, em geral, descentralizados, assumindo a forma de redes amplas e relativamente horizontais.

Deixo de lado, neste momento, a questão das continuidades que, apesar das diferenças proclamadas, subsistem entre “novos” e “velhos” movimentos sociais. Gostaria apenas de lembrar o argumento do sociólogo alemão Klaus Eder segundo o qual pode-se estar confundido, numa oposição simplista, explicação histórica e explicação estrutural: pode ser que o conflito de classes típicos da sociedade industrial não mais organize a mobilização de identidades coletivas na sociedade contemporânea, mas daí concluir que o conflito de classes decorrente da contradição entre capital e trabalho esteja desaparecendo é outra coisa. Se a classe social não pode ser tratada como uma variável independente, sem levá-la em consideração fica muito difícil qualificar as estruturas de desigualdades duráveis na sociedade e suas recriações contemporâneas. Essa dimensão multidimensional, aliás, parece atrair crescentemente tanto os cientistas sociais quanto os ativistas e movimentos sociais para as chamadas abordagens interseccionais (que trabalham as relações entre marcadores sociais de gênero, étnico-raciais e de classes, por exemplo).

Talvez, poucos cientistas sociais se mostrem dispostos, hoje, a negar peremptoriamente que a vida social envolva também algumas estruturas e recursos simbólicos, além de materiais, e que a cultura proporciona significado à vida em sociedade, incluindo as regras de ação social sem as quais seria impossível para os indivíduos chegar a compreender uns aos outros. Desse ponto em diante, contudo, dificilmente se poderia continuar falando em consenso, mesmo no caso da teoria dos movimentos sociais. Em termos muitos genéricos e resumidos, a problemática da cultura permanece nelas associada a duas posições básicas: uma genericamente chamada de “idealista”, pela insistência com que afirma que a sociedade se mantém coesa e/ou muda porque as suas normas culturais são compartilhadas; outra, por contraste, “materialista”, por considerar que as crenças, as ideologias ou as representações coletivas, por exemplo, não atuam senão indiretamente nas dinâmicas sociais, sendo, neste contexto, muito mais relevante perceber a relação entre interesses e oportunidades (ou ameaças às) que conduzem à ação; ou a percepção do funcionamento das instituições exclusivamente no âmbito sistêmico, como se não mantivessem nenhuma espécie de vínculo com o chamado “mundo da vida”.

Se, com relação à segunda abordagem, pode-se argumentar que é impossível especificar interesses que não contenham componentes culturais; ou ainda que, sem levar em conta os condicionantes culturais, no sentido de valores capazes de unificar vontades, consciências e comportamentos, fica difícil explicar como as instituições se enraízam ou não nas condutas dos atores e na própria vida social; isso não implica, necessariamente, como preconiza a primeira abordagem, em concordar que a cultura seja uma força em si mesma e capaz de explicar a mudança ou a coesão na sociedade. É preciso, antes, buscar novas conexões para requalificar as relações entre cultura e outras dimensões da vida social de modo a tratá-la consistentemente como um espaço de conflito pelas mudanças na sociedade.

Um parêntesis empírico e mais pessoal. Na pesquisa que desenvolvo atualmente sobre o modernismo como movimento cultural tenho procurado trazer esses problemas teóricos à tona reabrindo a discussão sobre a cultura como campo de conflito e não um mero reflexo da mudança noutras esferas da vida social e política. Isso tem permitido alguns deslocamentos. Primeiro, compreender como o combate ao parnasianismo — que unificou, num primeiro momento, as lutas modernistas contra o que entendia ser/construiu como passadismo na cultura brasileira — envolvia não apenas ideias artísticas, mas ideais mais amplos de cultura, de modernidade, de sociedade. Segundo, rediscutir como o modernismo interage com as estruturas de poder do Estado, alvo central da ação coletiva conflitiva e reivindicatória também no plano da cultura, tendo em vista a disputa pela definição de políticas públicas de cultura e de educação em todo o país.

Terceiro, reconhecer que, como ocorre com os movimentos sociais em geral, a mudança que o modernismo objetiva operar na sociedade implica, igualmente, uma transformação nos próprios atores sociais que dele participam. Por fim, que o modernismo só ganha mesmo inteligibilidade quando luta pelo controle dos modelos de conduta a partir dos quais uma sociedade produz suas práticas. Uma espécie de self modernista está –— e a cada passo se repõe — no centro de toda essa espécie de cadeia formada pela relação sempre muito contingente entre a mudança pretendida pelos movimentos na sociedade e a sua modificação no processo. Então, mesmo quando não atinge seus objetivos programáticos imediatos, afeta e transforma os seus portadores sociais, o que reabre todo o ciclo de conflito do qual vínhamos falando.

O que vivemos no presente exige um gesto ousado e de radicalidade intelectual para requalificar a cultura como um espaço de conflito crucial pelas mudanças na sociedade. É preciso incrementar a pesquisa sobre os processos de significação das ações coletivas que sempre envolvem fundamentos narrativos da ordem e da mudança sociais e que atuam na construção de identidades e nas mobilizações coletivas de identidades.

Em tempos de crise da democracia, é particularmente importante entender de que modo os grupos sociais mobilizam a cultura a fim de legitimar, desqualificar ou mesmo reprimir — numa palavra, para controlar — demandas por direitos e cidadania. Para enfrentar os desafios do nosso tempo, é preciso também nos equipar teoricamente para compreender melhor as formas pelas quais as pessoas e os grupos sociais entendem e lidam no dia a dia com a mudança na sociedade.