Ao levantar a bandeira da luta pela democratização na década de 1970, o conceito de sociedade civil tornou-se operacional entre nós. Utilizado de maneira inapropriada e precisa, serviu para arregimentar as forças políticas dispersas, que denunciavam e combatiam os abusos cometidos pela ditadura militar, implantada no país em 1964.

Avançada na arena de discussão por intelectuais de origem universitária, a expressão logo ganhou simpatia e corpo ao ser apoiada tanto por políticos de nítida e variada ascendência oposicionista, como também pelos segmentos progressistas do grande empresariado e ainda pelos setores politizados da Igreja Católica. De natureza suprapartidária, acolheu posteriormente o impulso que lhe foi dado pelo novo sindicalismo paulista.

A eficiente mistura de intelectuais, empresários, clérigos e operários, que entre nós definia inapropriadamente e dava sentido preciso à expressão sociedade civil, estava destinada a cumprir os objetivos. E os cumpriu.

Com a instauração da abertura política e o retorno dos exilados, o conceito começou a ser esvaziado da sua significação inapropriada e precisa, sendo relegado a segundo plano por plataformas de nítida feição pós-ditatorial e democrática que, ao invocarem o consequente retorno do partidarismo ideológico, se arregimentavam e se expressavam diferencialmente pelo slogan Diretas já.

Ao ser relegado a segundo plano, o conceito de sociedade civil foi sendo esgarçado pela discussão ideológica mais radical, que indiciava as nítidas teorizações neoliberais que estariam por detrás dele. Utilizado por diferentes facções, gasto pelos excessos suprapartidários e religiosos, acusado de comprometido com o avanço internacional da social-democracia, o conceito foi jogado na lata de lixo da história pelos seus antigos usuários. Os profetas do “já era” não contavam com a diminuição dos custos no uso da internet e com a queda do muro de Berlim.

No momento em que o conceito de sociedade civil vira lixo, mais ganha o sentido supranacional que lhe é próprio e, por cima, torna-se um conceito de inegável valor prático ao ser aplicado, de maneira silenciosa e precavida, na articulação das novas e possíveis políticas sociais, de caráter pós-ditatorial, para a nação brasileira. Estamos nos referindo, por exemplo, ao surgimento, eficiência e sucesso das organizações não-governamentais (ONGs) no processo de democratização do país. Guardando ainda a formação eclética dos anos 1970, mas agora com nítida feição supranacional, as ONGs tornam-se fórum privilegiado de debate e mecanismo alternativo na geração de novas e originais formas de governabilidade política e social.

Além das grandes questões sociais de caráter nacional (miséria, analfabetismo, saúde, moradia etc.), a sociedade civil (supranacional, repitamos) toma para si a vanguarda no estabelecimento de políticas internacionais/nacionais eficientes, relativas à qualidade do meio ambiente, à preservação das etnias em extinção, aos crimes cometidos pelos regimes ditatoriais, aos abusos infligidos ao corpo feminino por costumes retrógrados, às aplicações das pesquisas genéticas na agricultura etc. Basta observar os objetivos das ONGs mais conhecidas e batalhadoras para dar peso à listagem acima: Greenpeace, Cruz Vermelha, Oxfam, Anistia Internacional etc.

A feição supranacional que modela as ONGs torna-se passível de ser aclimatada na periferia econômica graças ao fato de que o país abandona os meios de comunicação clássicos (dos correios & telégrafos ao fax) e se adentra pelas cada vez mais baratas e velozes rodovias intercontinentais da internet. Uma sociedade civil na periferia se torna paradoxalmente impensável sem os avanços da informática.

Por outro lado, a crítica ao desenvolvimento econômico sob a responsabilidade do Estado-nação, cujo modelo tornou-se comprometido com a falência do bloco soviético e o endividamento dos países do chamado “Terceiro Mundo”, requer a criação de novas instâncias de “controle” ético internacional que estarão observando o modo como os Estados-nações soberanos controlam, por sua vez, as respectivas economias setorizadas. O internacionalismo da sociedade civil caminha pari passu com a globalização econômica, comandada pelo capitalismo tardio.

Assim, quando o segundo milênio se fecha, o controvertido bombardeio da Iugoslávia pelas tropas da OTAN passa necessariamente pelas malhas ético-religiosas — não menos controvertidas — da sociedade civil. Václav Havel, um dos seus mais lídimos porta-vozes, escreveu artigo intitulado Kosovo e o fim do Estado-nação, em que alerta para o fato de que tal bombardeio coloca os direitos humanos acima dos direitos do Estado (responsável este, lembremos, pela “lavagem étnica” de Kosovo). Havel favorece a vontade de acionar uma lei mais alta que a que salvaguarda a soberania dos Estados-nações. Visivelmente inspirado por uma ética cristã, escreve: “Direitos humanos, liberdades humanas [...] e dignidade humana têm suas raízes mais profundas em algum lugar fora do mundo que vemos [...]. Enquanto o Estado é uma criação humana, seres humanos são uma criação de Deus”.

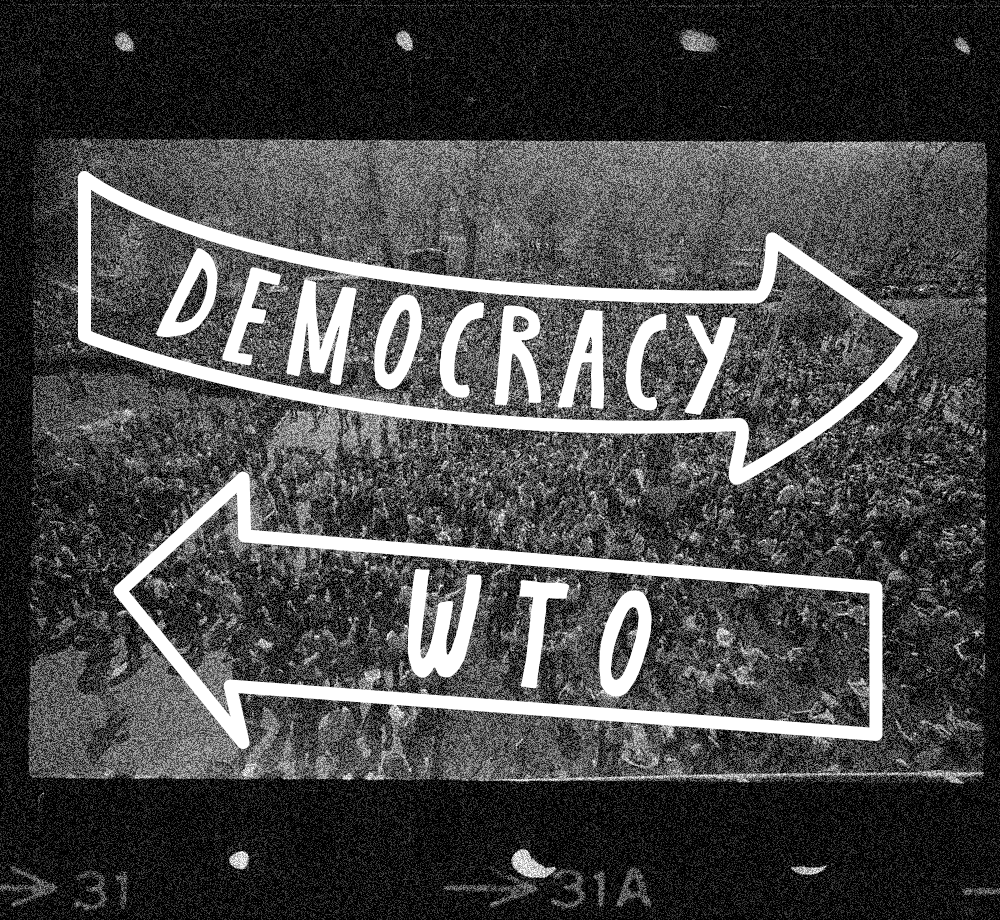

Paralelamente à institucionalização da sociedade civil sob a forma diversificada de ONGs, cujos regulamentos são ditados por valores éticos e religiosos, ressurgem na cartografia do capitalismo tardio as organizações de caráter internacional que pretendem regular as disputas propriamente comerciais entre Estados-nações soberanos, cujos regulamentos são ditados pela jurisprudência. No segundo milênio, a última em data é a Organização Mundial do Comércio, OMC (WTO, em inglês), fundada em 1995, cuja reunião se deu em Seattle no final do ano de 1999, com seus 135 países-membros.

A agenda da reunião retomava questões candentes, como a dos subsídios para a agricultura e a da venda de produtos no estrangeiro a preços abaixo do custo (dumping). E retomava a mais candente de todas, a questão do investimento no estrangeiro.

Em torno desta última questão é que ativistas das várias ONGs se aglutinaram de maneira sem precedentes. Isso desde o momento em que a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE (OECD, em inglês), clube que reúne alguns dos países mais ricos, tomou a si a discussão em torno de um futuro acordo multilateral sobre investimentos.

Com a promessa de transparência nas discussões e de divulgação dos sucessivos e provisórios resultados pela internet, a OCDE anunciava também a reunião de Seattle como o fórum final de debate e decisão. Diante da falta de cumprimento das promessas feitas, os nautas das ONGs se reuniram em torno do silêncio conivente do clube com as poderosas multinacionais. Este foi um primeiro passo. O segundo passo foi dado pela geração dos novos ativistas que transformaram em notícia mundial uma reunião de trabalho que, no melhor dos casos, teria tido discussões e resultados restritos a burocratas e especialistas.

A batalha nas ruas de Seattle (1999) joga um foco de luz menos generoso sobre as 26 decisões já tomadas pela OMC, decisões estas que tinham sido julgadas justas por jurisconsultos do porte do professor Michael Byers, da Duke University, organizador da antologia O papel da lei na política internacional (Oxford University Press). Mostra como a política da “vantagem comparativa” (um país deve produzir mais o produto que melhor produz — a soja, no caso brasileiro — a fim de obter maior êxito nas exportações), se jogada contra uma política oposta de “medidas punitivas”, acaba por sofrer uma indefensável pressão por parte dos países mais ricos e, em particular, dos Estados Unidos.

Trata-se da famosa política de retaliation (sanções), que ficou evidente no caso em que as restrições à importação de banana pela União Europeia tiveram sua contrapartida no aumento pelos Estados Unidos das tarifas para a importação de cachemir da Escócia. Nesse jogo só não haverá vencedor nem perdedor se os países em disputa forem os mais ricos e poderosos. Não é nem mesmo o caso da União Europeia diante do poder norte-americano.

A batalha de Seattle significou inicialmente uma luta da participação ética contra a elaboração secreta de tratados multilaterais. Significou posteriormente a denúncia mundial do modo como o direito internacional está tendo suas aplicações corrompidas pela força econômica das grandes potências, força aliada ao capital multinacional. Significa, ainda, a desconstrução dos alicerces de que se valem os burocratas para o fundamento de um Império depois da Guerra Fria.

Assim se abriu o terceiro milênio.