É coisa rápida, o estaloacontece em questão de instantes. Basta você segurar firme as duas pontas do graveto e pressioná-las em sentido contrário. Dependendo da sua resistência e tamanho, é possível usar a coxa como contraponto no centro do graveto. Ele se curvará, ganhará a forma de arco e depois você ouvirá o som semelhante a um crec. Acontece tudo muito rápido, por mais que você já espere, a mudança provocada é tamanha que acaba surpreendendo. Afinal, o crecé a onomatopeia da ruptura, de repente o graveto se transforma em dois, revelando texturas, marcas pontiagudas e ásperas da fratura. E, sobretudo, o vazio. O espaço que agora separa o graveto em dois pedaços nos abre o caminho para a dúvida e a divagação em busca de respostas que ligue os dois fragmentos outra vez. Ainda que por ideias e palavras.

Esse prólogo todo serve para dizer que senti esse estalo durante a mesa do festival A letra e a voz deste ano, que contou com as participações dos amigos Ronaldo Correia de Brito e Conrado Falbo. O tema era O Recife como personagem e o crec veio com a ênfase de Conrado na pergunta se a presença da cidade na obra de Ronaldo havia atrapalhado a sua leitura em outros lugares, longe do Recife. Claro que agora, depois docrec, já posso perceber o graveto se arqueando há algum tempo, ao ver a obra de Ronaldo se aproximando do Recife, timidamente em O livro dos homens, com mais força nos contos de Retratos imorais e de forma plena no seu segundo romance, Estive lá fora, que pude ler ainda antes de decretado o ponto final.

Mas só com a pergunta de Conrado que veio o estalo: o problema não era o fato do Recife servir de cenário, mas ser essa a fonte da nossa preocupação. Com o crec, os dois pedaços de graveto se apresentavam junto ao espaço vazio que agora preencho com palavras na tentativa de voltar a relacioná-los. Por que a preocupação? Por que seria esquisito ler o Recife e imaginar personagens como Cirilo (protagonista de Estive lá fora) passeando pelas mesmas ruas e pontes que a gente? Por que o estranhamento em ver nossos autores escrevendo sobre o lugar onde vivem? Isso não é o óbvio? Somos assim tão colonizados culturalmente que estranhamos falar da nossa cidade ao invés do Rio de Chico Buarque, do Leblon das novelas de Manoel Carlos ou da Nova York de Woody Allen? Somos assim tão dominados para achar que o Recife seja um obstáculo enquanto consumimos histórias das fictícias Macondo, Gotham e Hogwarts?

A exemplo do próprio Conrado durante o evento e de Ronaldo que se valeu da resposta do seu editor, descarto a hipótese do Recife restringir a obra localmente, tornando-a incompreensível para os leitores de fora. Agora mesmo assistimos às efemérides pelos centenários de Jorge Amado e Nelson Rodrigues, onde foi tema recorrente a ligação de suas obras com a Bahia e a Zona Norte carioca. Algo que em momento algum foi levantado como empecilho, e sim como fator de singularidade.

Contudo, também não sou bobo em acreditar que essa distância não implica na perda de mensagem. Umberto Eco usa o conceito de double coding, que funciona como uma piscadela do autor para seus leitores mais atentos, um bônus escondido, um tapinha de reconhecimento ao esforço de observação. Diferente da ironia, o double coding não muda o rumo da história, apenas acrescenta sentido, reafirma o discurso, as manias e preferências do autor. Quem capta esse sentido extra se sente recompensado, vira um cúmplice do autor. Quem não capta, segue em frente, percebe outras coisas, constrói suas pontes.

Por exemplo, no curta Recife frio, de Kléber Mendonça Filho, vemos o painel luminoso da prefeitura, a pitoca grafitada nas duas torres da Moura Dubeux. Quem não é do Recife, entende; as mensagens da baixa temperatura e da decadência das torres estão lá. Mas a gente entende mais, percebemos a brincadeira com o slogan da prefeitura, enxergamos os efeitos da ficção na paisagem cotidiana e compartilhamos o sentimento de vingança do diretor ao pichar os monstrengos da Moura Dubeux.

A referência ao cinema não é casual. Afinal, hoje vemos nossos filmes festejados mundo afora ao tratar o caos urbano do Recife, problematizando o poder desmedido das construtoras, a disparidade social, a violência, os sonhos fabricados para encher os shoppings e estimular o consumo. No campo da música, temos o exemplo do Manguebeat, que além dos recursos estéticos da cultura popular, apropriou-se de temas, problemas e personagens do Recife, e mesmo assim terminou se consolidando como um dos movimentos mais importantes da cultura recente do país. Em ambos os casos, vemos que as questões locais foram justamente o diferencial para o fortalecimento da nossa cultura e desenvolvimento de um imaginário próprio, seja ele habitado por meninos-aranha ou homens-caranguejo, em Setúbal ou no Alto José do Pinho.

Por que é diferente com a literatura, a ponto da representação do Recife ser incomum e virar tema de debate em festival? Será que é porque o público-alvo dos nossos escritores é a Folha de S. Paulo? O Globo? O Rascunho? Sabático? Jô Soares? Globo News? Os jurados dos prêmios São Paulo, Jabuti, Portugal Telecom? Ou por que as editoras de fora são mais estruturadas, pagam melhor, fazem edições mais bonitas e conseguem distribuir os livros com competência? Ou a culpa ainda é daquela impressão de que, para fazer sucesso aqui, é preciso ser reconhecido lá fora?

Acredito que outra parte do problema esteja aí, no deslocamento do nosso referencial para onde se concentram as editoras, o respaldo da crítica, os reais e prestígios dos prêmios. O que nos leva a outras questões, internas, digamos. Decompondo o problema, enxergamos a inexistência de sequer uma editora local com voz no plano nacional, o isolamento da academia (cujas discussões dificilmente ressoam fora dos congressos e seminários), a sucessiva decadência do nosso jornalismo cultural (que já não dá conta da produção, agonizando com a falta de espaço e o imediatismo da lógica das redações, mais preocupadas em preencher páginas do que aprofundar discussões). O que, por consequência, afeta no acesso dos leitores a essas obras e num ambiente menos crítico, favorável às camaradagens, aos elogios fáceis, à produção de obras sofríveis e, pior, divulgados sem a devida avaliação.

Acho que tudo isso influencia, mas não chega a ser determinante. Porque o mesmo problema se aplica à música e ao cinema, onde os veículos de respaldo e validação também se encontram lá fora. E mesmo se focarmos na literatura, apesar de todo esse contexto desfavorável, uma breve pesquisa é suficiente para mostrar que o Recife não é tão esquecido assim pelos nossos autores.

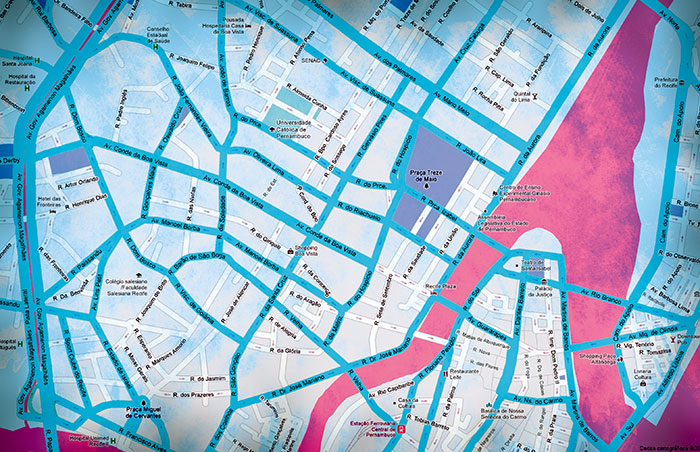

Como bem me lembraram alguns amigos durante o processo de escrita deste texto, o Recife também foi cartografado por autores como Osman Lins, Manuel Bandeira, Joaquim Cardozo, João Cabral, José Lins do Rego, Carneiro Vilela. Prova disso também são as coletâneas de crônicas de Antonio Maria e as de conto Recife conta o São João e Recife conta o Natal. E não nos esqueçamos das crônicas de Samarone Lima no Poço da Panela, de Xico Sá com as rariús e cafuçus, dos contos de Marcelino Freire na periferia, da obra de Raimundo Carrero no centro decadente e boêmio do Recife, das almas penadas de Gilberto Freyre e seus seguidores de Assombrações do Recife Velho, das aventuras de Bibiu com os soldados americanos em Roliúde de Homero Fonseca...

A constatação só fez crescer minha dúvida: se não é pela falta, então por que o Recife não se consolida no nosso imaginário literário? Talvez o problema esteja não na ausência de representação da cidade, mas na maneira como a temos escrito. Talvez porque o Recife que se canta já não seja a cidade de hoje, mas uma Pasárgada idílica, um carnaval que se prolonga pela nostalgia, um sítio arqueológico de lembranças dos tempos holandeses e revolucionários. Um Recife distante que já lemos como outra cidade, indiferente a esta em que transitamos.

Ora, o mundo se transformou, mas as histórias estão aí, nos desafiando dia a dia. Basta abrir o jornal, sair na rua, ouvir as conversas na fila do banco, ler os comentários no Facebook, observar os baculejos capturados no Google Street View. Os problemas da cidade estão expostos, os tubarões estão no mar, as sombras dos prédios sufocaram o sol na praia de Boa Viagem, os vereadores continuam com a cara de pau de aumentar seus salários, os carros se amontoam nas ruas, Cardinot permanece na labuta de humilhar as “almas sebosas”, as lágrimas despencam pela violência e os espigões de concreto brotam do chão enquanto famílias deslizam morro abaixo.

Mas não vejo — mesmo na obra dos autores da atualidade, nas discussões dos festivais — a literatura se posicionando de maneira incisiva, profunda, com o fôlego necessário a essas questões da cidade. Daí talvez o espanto que cause a obra de Ronaldo Correia de Brito, com contos impactantes e tão recifenses como Catana e Homem folheia álbum de retratos imorais. Daí talvez o desconcerto que cause ver nossos cânceres expostos assim, ao mundo. Daí talvez o meu entusiasmo em, finalmente, perceber uma função para a literatura. Tal como tem feito o cinema, acredito que também cabe à literatura esse papel de registro, de propor reflexões, incitar discussões, selecionar fatos, organizar um discurso, lançar novos olhares sobre o mundo e provocar seus crecs.

Por fim, antes que me acusem de bumba meu ovo, não se trata de reforçar essa baboseira do orgulho de ser nordestino, do Movimento em Defesa do Livro Pernambucano ou essas leis que reservam cotas nas livrarias para obras de autores locais. Espero que fique claro, minha intenção é mais a de provocar uma reflexão sobre a construção do nosso imaginário e do nosso papel enquanto escritores. E como vocês podem ver, tenho mais perguntas do que respostas. Ao menos espero que minhas interrogações tenham pressionado o graveto o bastante para fazer soar o crecem outras cabeças, expondo a necessidade de literarizar o Recife para que nos posicionemos sobre as questões da cidade e usemos a imaginação, não para mentir como os políticos e publicitários, mas para incitar novos olhares sobre o lugar em que vivemos.