...quero mascar,

rasgar entre os dentes,

a pele, os ossos, o tutano

do verbo...

Conceição Evaristo

“.... Choveu, esfriou. É o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A Vera começou pedir comida. E eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com dois cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha a Dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. E assim no dia 13 de maio de 1958 eu lutava contra a escravatura atual – a fome!”

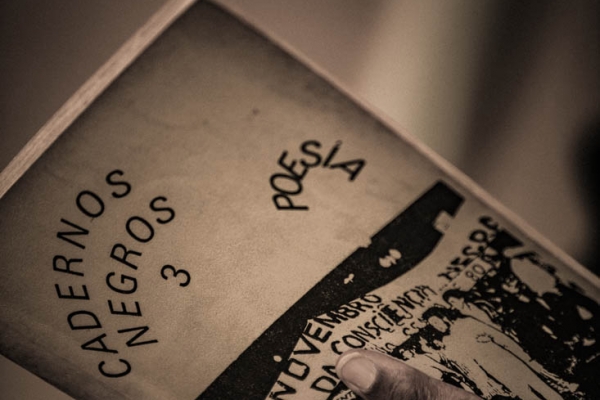

Favela do Canindé, São Paulo. Passados exatos 70 anos de promulgação da lei que instituíra a abolição formal da escravatura, Carolina Maria de Jesus escrevia o texto acima em seu diário, publicado mais tarde no livro Quarto de despejo, diário de uma favelada. Carolina morreria em fevereiro de 1977, um ano antes do lançamento da primeira edição de Cadernos negros – série que em 2018 comemora quatro décadas.

O nome escolhido para coletânea foi justamente em homenagem à escritora e fazia referência – e reverência – aos cadernos escritos por ela. Afinal, assim como havia feito Carolina em seus escritos, era urgente a inclusão de novas vozes (e cores) na literatura produzida no país.

O primeiro volume de Cadernos negros teve formato de bolso, tiragem de 1000 exemplares e contou com a participação de oito poetas ao longo de suas 52 páginas. Foi lançado no Feconezu (Festival Comunitário Negro Zumbi) de 1978, reunindo quase 2 mil pessoas em Araraquara, no interior de São Paulo.

Segundo o escritor e pesquisador Márcio Barbosa, que em 1982 passou a integrar o grupo que organiza os Cadernos, antes da publicação existiram outras tentativas semelhantes. Ele lembra, por exemplo, que em 1976 foi publicada em Santos uma Coletânea de poesia negra (feita pelo Centro de Estudos Culturais Afro-Brasileiro Zumbi). E que, em 1977, o jornalista Hamilton Cardoso havia organizado a coletânea Negrice.

Em seu texto Cadernos negros e Quilombhoje: Algumas páginas da história Márcio conta que as publicações integravam um movimento amplo de imprensa negra que procurava se afirmar àquela época, assim como o movimento político que se consolidava em torno das questões raciais. Jamu Minka (um dos organizadores dos Cadernos), por exemplo, distribuía jornais no Viaduto do Chá, onde muitos jovens negros eram atraídos pelo movimento soul. Nesse clima, Cuti e Hugo Ferreira propuseram os Cadernos negros, e somaram-se a eles Jamu e Oswaldo de Camargo.

De acordo com Márcio, “a pergunta que parecia estar se colocando naquele momento era a seguinte: seria possível fazer no Brasil uma literatura que expressasse a vida e os valores afro-brasileiros, nos moldes da literatura professada pelos arautos da negritude e, mais ainda, pelos escritores afro-americanos? É fato que nem os militantes negros acreditavam nessa proposta, mesmo porque consideravam literatura um passatempo burguês. Assim, Cadernos negros já nasceu enfrentando oposição dentro da própria comunidade, desviando energia que deveria ser utilizada na briga contra o establishment”.

Em 1979, o segundo volume publicado foi uma coletânea de contos, dessa vez com 12 escritores. Como nenhuma editora se interessou pelo projeto, o livro seguiu o mesmo padrão anterior, sendo bancado pelos autores.

“As editoras não se interessavam por literatura afro-brasileira. Bem poucas vieram a se interessar. É compreensível: o lugar reservado ao negro na literatura sempre foi o de tema.” Márcio relata também as inúmeras resistências ao projeto ao longo dos anos. Um dos exemplos dados por ele foi o de uma editora que “recusou uma proposta de edição de um dos livros da série. Publicou, porém, dois livros de uma professora que fala exatamente sobre literatura negra e sobre os Cadernos. Contradições de um país que se pretende não racista. Por isso, como afirma Cuti, ‘a melhor ousadia nossa é não esperar’”.

No ano de 1980, as reuniões e encontros que tinham como objetivo discutir os livros da série e debater sobre obras individuais de cada autor resultaram na criação do Quilombhoje, grupo de escritores empenhado em discutir e difundir a literatura de autoria afro-brasileira. A formação inicial era composta por Abelardo Rodrigues, Cuti, Mário Jorge Lescano, Paulo Colina e Oswaldo de Camargo. A partir de 1982, quase todos acabaram se afastando do grupo, mas outros nomes surgiram. A nova formação contava agora com Cuti, Esmeralda Ribeiro, Jamu Minka, José Alberto (até 1984), Márcio Barbosa, Miriam Alves, Oubi Inaê Kibuko, Sônia Fátima e Vera Lúcia Alves (até 1985). Em 1984 passou a fazer parte também José Abílio Ferreira. Outro nome importante foi o de Marinete Silva (a Nete), companheira de Cuti que, apesar de não ser escritora, auxiliava nos afazeres de produção. A relação Quilombhoje e Cadernos negros se tornou efetiva em 1983, quando o grupo decidiu assumir coletivamente a feitura anual do livro.

“Trabalho era o que não faltava. Embora só nos reuníssemos nos finais de semana, havia tarefas para todos os dias. Todos faziam um pouco de tudo. Desde escrever textos até entregar correspondências. Dávamos entrevistas para rádios e jornais ou colávamos etiquetas em envelopes de mala direta. No começo, a grande motivação das reuniões eram a organização dos Cadernos e as discussões de textos de autores do grupo. Depois lançamos a série Livro do autor, cuja finalidade era possibilitar a cada um dos quilombhojeiros publicar seu livro individual. Em seguida, passamos a organizar rodas de poemas (atividades de declamação de poemas entremeada com pontos cantados) e debates. Fizemos a revisitação dos seguintes autores: Cruz e Souza, Luís Gama, Lima Barreto, Machado de Assis, Aimé Césaire e Richard Wright. Organizamos discussões a respeito de livros desses escritores, promovendo uma leitura negra dos seus textos. Também duas peças foram montadas pelo Quilombhoje. Como o trabalho de organização dos Cadernos fosse ficando cada vez mais complexo, essas atividades foram passando para segundo plano. A série ia, gradativamente, exigindo mais empenho. Mas adquiria visibilidade e, assim, dava visibilidade a textos de autores afro-brasileiros. As críticas também começaram a surgir com mais veemência. A verdade é que a visibilidade da literatura afro-brasileira despertou a incompreensão e a raiva de muitos. E isso é coisa mais que previsível numa sociedade que ensina a menosprezar os valores culturais de origem negra” – escreve Márcio.

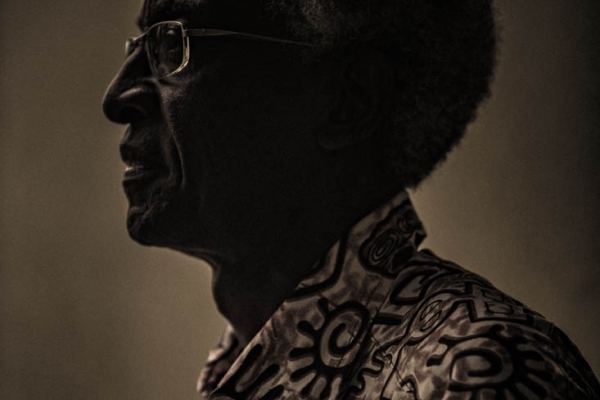

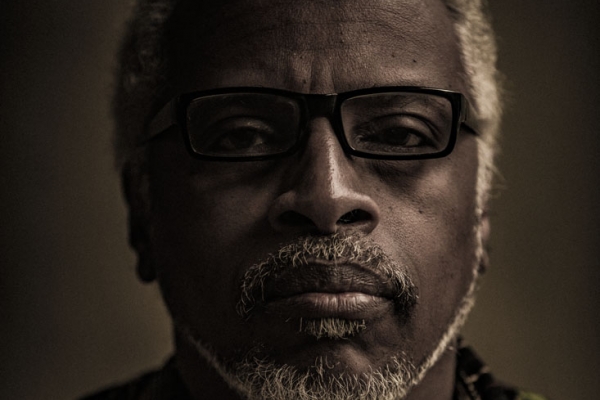

Questionado pelo Pernambuco sobre como era ser um escritor negro no Brasil dos anos 1970, Cuti responde que, “primeiramente, é preciso considerar que diferença faz alguém se dedicar a literatura e ter um fenótipo negro ou um fenótipo branco, pois é ele, o fenótipo, que implica o tipo de tratamento que as instâncias de legitimação literária dispensarão para os escritores em uma sociedade racista como a nossa. Em 1978, quando publiquei o meu primeiro livro - Poemas da carapinha -, tive de pronto a desilusão quanto à receptividade dos meios editoriais. Eu já experimentara no Centro Acadêmico da Faculdade de Letras da USP a rejeição aos meus textos. Não a qualquer texto, mas àqueles que se referiam à questão racial brasileira, pois nela estava em jogo o fenótipo (negro e branco) e sua representação no plano do simbólico. Alguns colegas chegaram a me censurar, pois para eles não havia racismo no Brasil. Eram brancos e, portanto, entendiam que na nossa revista, chamada Desenruste, não caberia aquele tipo de texto. Mas eu já militava em entidades negras e nelas a recepção era contrária. Os textos que diziam sobre a experiência existencial em face do racismo eram muito bem-aceitos e desejados. No entanto, as entidades não representavam legitimação literária ampla, mas muito restrita, mesmo porque não eram muitas as pessoas das entidades negras que eram afeitas ao texto literário, em um tempo de ditadura militar e, portanto, de maior preocupação com a política e a ideologia. Percebi que não podia contar com uma recepção por parte dos brancos, mas com a pequena recepção por parte dos negros. Alguns editores chegaram a me convidar para conversar, mas não assumiram publicar meus livros. Foi um começo difícil, desses que nos empurram para a desistência de se dedicar ao ofício. Mas eu fazia parte do Quilombhoje, eu havia criado os Cadernos negros, eu estava blindado contra o desânimo e a solidão. Com a ajuda de pessoas da minha intimidade, não desisti. Hoje me orgulho disso”.

Assim como Cuti, Márcio, também em conversa com o Pernambuco, atesta a importância dos Cadernos e do Quilombhoje em sua trajetória. “Em 1978, eu estava numa época de transição, entrando na fase adulta. Não havia recebido muita informação, durante a formação escolar no primário e no ginásio, em relação à questão racial. Isso não era debatido, por conta das próprias limitações impostas pela ditadura, que proibia que se discutisse o racismo. Por isso é que foi importante ter feito parte, na adolescência, do movimento soul, um precursor do movimento hip hop, que era principalmente musical, mas que trazia também uma atitude estética e política. Os participantes desse movimento se reuniam no centro da cidade para conversar sobre festas e bailes, mas por lá também circulavam revistas negras americanas, jornais feitos clandestinamente por militantes negros, e chegavam notícias sobre as revoluções nos países africanos e sobre os protestos nos EUA. Nos bailes de soul eram exibidos documentários enquanto a música tocava, e, em alguns bailes, militantes do movimento negro iam discursar. Isso tudo foi suprindo uma carência que não era atendida pela escola e nem pelos meios de comunicação, que era a falta de referências positivas para os jovens, a falta de um espelho e de referências ideológicas. A criação dos Cadernos negros veio nesse sentido para dar uma referência de protagonismo. Para mim, particularmente, esses encontros todos que ocorreram com o movimento soul, com militantes, com os poetas negros, me ajudaram a formar uma consciência e a entender melhor a realidade em que vivíamos”.

Entre muitas mudanças, em 1993 Cuti deixou de fazer parte do Quilombhoje por questões pessoais. Em 1999, Esmeralda Ribeiro e Márcio Barbosa passaram a ser os únicos remanescentes da formação inicial do grupo. Assim como Cuti, outros componentes que saíram continuaram colaborando com os Cadernos e discutindo literatura dentro do grupo.

"QUE BLOCO É ESSE?"

No final da década de 1970, São Paulo vivia um momento politicamente agitado, com a profusão de inúmeras greves no ABC paulista. 1978 foi escolhido pela ONU como o Ano Internacional Antiapartheid. Nele, que marcava ainda os 90 anos da Abolição, consolidava-se no Brasil o Movimento Negro Unificado. O país permanecia sob o jugo da ditadura civil-militar, mas naquele ano era revogado o Ato Institucional Nº 5, pondo um suposto fim aos anos de chumbo. A década de 1970 assistiu ainda ao processo de lutas anticoloniais de países africanos, entre eles Angola e Moçambique. Nos Estados Unidos, ecoavam movimentos como os Black Panthers e o Black Arts Movement.

Como aponta Aline Costa em texto publicado no volume especial de três décadas dos Cadernos, no Brasil dos anos 1970 jovens negros começavam finalmente “a entrar nas universidades, acessando a produção cultural: cinema, literatura, teatro – diferentemente de gerações anteriores, que tinham mais dificuldade de ingressar num curso superior e acessar os bens culturais pertencentes a esse universo. Eram jovens negros que estavam se destacando da realidade já há tanto tempo tradicional: analfabetismo, exclusão, subempregos, marginalidade”.

Aline reconhece que esses jovens universitários eram exceção à realidade imposta aos negros e negras do país. Ainda assim, “aquele jovem negro chegando à universidade e não encontrando representações de seu povo na literatura, nos estudos históricos e sociológicos, se pergunta: Por quê? Tinha-se até então a imagem – o senso comum – de que o negro não produzia literatura e conhecimento”.

Em maio de 1977, Gilberto Gil lançava seu álbum Refavela, dando destaque ao “mundo negro” que eclodia em diversas partes do globo naquele momento. Nele, Gil trazia os famosos versos da canção Que bloco é esse?, composição de Paulinho Camafeu cantada no primeiro desfile do bloco afro-baiano Ilê Aiyê, criado em 1974. “Que bloco é esse? / Quero saber ê, ê / É o mundo negro / Que viemos mostrar pra você”.

A grande inspiração de Gil veio de sua viagem à Nigéria com Caetano Veloso, para participar do II Festival Mundial de Artes e Cultura Negra (Festac), em Lagos. O Festac era um grande festival que reunia arte e cultura de países africanos e da diáspora negra. Três meses depois nascia Refavela, com algumas músicas do álbum tendo sido compostas ainda em solo nigeriano.

Como afirma Maurício Barros de Castro em Gilberto Gil, Refavela, é “claro que Gil se mantinha atento também a outros movimentos que aconteciam deste lado do Atlântico. Entre os anos 1960 e 1970, os Estados Unidos enfrentavam as reivindicações dos negros norte-americanos por seus direitos civis. Até 1964, quando foram finalmente revogadas, o país ainda mantinha as leis de Jim Crow, como ficaram conhecidas as leis que institucionalizaram a segregação racial no sul do país e que vigoraram desde 1876”.

Tanto as lutas pela libertação dos países africanos quanto as lutas pelos direitos civis dos negros norte-americanos tiveram forte impacto no Brasil, em consonância com as movimentações que por aqui ocorriam. Dois exemplos de notório destaque foram a “reafricanização” do carnaval da Bahia e o surgimento do movimento Black Rio. Esse cenário de valorização da cultura negra – assim como a revolta com as estruturas racistas fortemente entranhadas no país – foi essencial para o surgimento de Cadernos negros.

O ENTRE-LUGAR DO DISCURSO NEGRO-BRASILEIRO

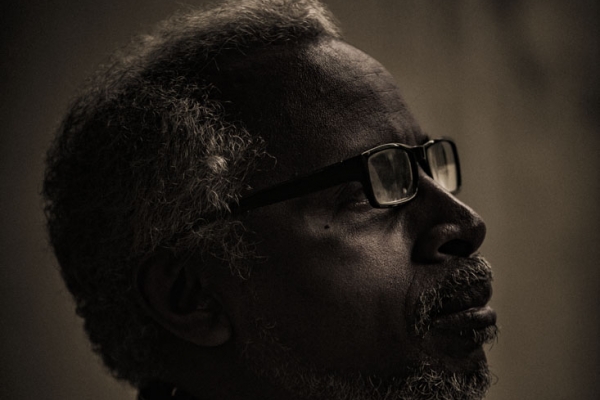

Márcio Barbosa conta também sobre a dificuldade que a série Cadernos negros enfrentou junto à crítica literária, sendo reconhecida algumas vezes por sua importância social e cultural, mas poucas vezes analisada enquanto literatura. Uma das exceções apontadas por ele foi o tratamento crítico dado por Leda Martins, que fez uma leitura partindo da perspectiva estética, ao invés de seguir por um caminho apenas antropológico.

Quem acompanha os debates sobre o conceito de “literatura negra” (ou “literatura afro-brasileira” – embora existam divergências internas sobre os dois conceitos) sabe que o tema é bastante complexo e difícil de ser resumido ou definido em um texto como este. Mesmo entre escritoras e escritores negros existem dúvidas quanto ao uso de expressões como “autoria negra” ou “literatura negra”, uma vez que essas classificações podem servir como um rótulo capaz de aprisionar ou mesmo fetichizar essas produções. Por outro lado, há também aqueles que consideram que essa “demarcação” é uma escolha política (ainda)extremamente necessária.

Sobre esse debate, Esmeralda Ribeiro e Márcio Barbosa argumentam que o objetivo dos Cadernos não é enquadrar nenhum autor ou autora em uma “caixinha literária”. No entanto, defendem que é necessária a compreensão de que o exercício da indignação faz parte do cotidiano estético. “Ainda em nossos escritos aparecerão contos e poemas sobre o genocídio de jovens negxs, sobre o crescente feminicídio da mulher negra. Podemos escrever sobre o sol, a lua, a flor, mas haverá sempre um viés humanitário. Quando questões cruciais tiverem sido resolvidas, o mundo será outro e os textos serão outros.”, dizem eles em resposta conjunta enviada por e-mail.

Embora os debates sobre criação e circulação da literatura não sejam idênticos, ambos certamente se cruzam em diferentes momentos. Isso fica evidente, por exemplo, nos dados apresentados por Regina Dalcastagnè em seu texto A personagem do romance brasileiro contemporâneo: 1990–2004. Nele, exibe os primeiros resultados da pesquisa Personagens do romance brasileiro contemporâneo, uma espécie de mapeamento dos autores e das personagens em suas obras, desenvolvida na Universidade de Brasília (UnB) sob sua coordenação, desde o segundo semestre de 2003. A segunda etapa do levantamento analisou os anos de 2005 a 2014 e tem como previsão de lançamento abril de 2018.

Segundo Regina, a pesquisa foi motivada por um sentimento de desconforto diante da literatura brasileira contemporânea, um desconforto causado pela constatação da ausência de dois grandes grupos nos romances brasileiros: os pobres e os negros. Assim, a pesquisadora e seu grupo analisaram 258 romances brasileiros publicados entre 1990 e 2004. O objetivo não era mapear tudo o que se produz sob o rótulo de “literatura”, mas um conjunto de obras representativas, dotadas de reconhecimento social e com considerável inserção no mercado literário.

Segundo dados coletados pela pesquisa, 80% dos personagens dos romances brasileiros contemporâneos analisados são brancos. E os escritores são, em sua maioria, homens brancos oriundos da classe média e com profissões vinculadas aos espaços de domínio do discurso, como o jornalismo ou a universidade, e residem em São Paulo ou no Rio de Janeiro.

No texto citado, Dalcastagnè afirma que “é muito comum, ao se falar de literatura, pensar num campo de liberdade, lugar frequentado por qualquer um que tenha algo a expressar sobre o mundo e sua experiência nele. Das mais sofisticadas teorias – que afirmam a literatura como um espaço aberto à diversidade – às mais rasteiras argumentações, que a prescrevem como remédio para todas as mazelas sociais (da desinformação à ausência de cidadania), podemos acompanhar o processo de idealização de um meio expressivo que é tão contaminado ideologicamente quanto qualquer outro, pelo simples fato de ser construído, avaliado e legitimado em meio a disputas por reconhecimento e poder. Ao contrário do que apregoam os defensores da arte como algo acima e além de suas circunstâncias, o discurso literário não está livre das injunções de seu tempo e tampouco pode prescindir dele – o que não o faz pior nem melhor do que o resto.”

Os dados levantados na pesquisa não atestam que pessoas com outros perfis sociais não estejam escrevendo, mas apontam para o fato de que os filtros que impedem que outras produções sejam reconhecidas como “literatura” ainda são muito fortes. Assim, a produção de muitos escritores e escritoras aparece ora como testemunho, ora como documento sociológico, mas quase nunca como literatura.

Em março de 1971, Silviano Santiago escreveu o antológico ensaio O entre-lugar do discurso latino-americano. Nele, Silviano apontava que o escritor latino-americano (ou o escritor e a escritora oriundos de sociedades estética, econômica e socialmente dependentes de uma certa hegemonia metropolitana) seria obrigado a trabalhar com uma forma preestabelecida, uma forma canônica imposta de fora. Sendo assim, teriam de conviver com esse exterior e, na medida do possível, deveriam transgredi-lo, para que assim surgissem vozes originais que não fossem meras cópias, mas uma cópia que repete em diferença. E o que contaria nessa repetição em diferença seria justamente a diferença, e não a repetição.

Para um povo colonizado, “falar, escrever, significa: falar contra, escrever contra”, já que a passividade poderia reduzir seu papel efetivo ao desaparecimento por analogia. “O silêncio seria a resposta desejada pelo imperialismo cultural, ou ainda o eco sonoro que apenas serve para apertar mais os laços do poder conquistador”.

Silviano fala de uma leitura que, “em lugar de tranquilizar o leitor, de garantir seu lugar de cliente pagante na sociedade burguesa, o desperta, transforma-o, radicaliza-o e serve finalmente para acelerar o processo de expressão da própria experiência. Em outros termos, ela o convida à práxis”. Assim, interessava a Silviano pensar, na trilha de Jacques Derrida, os sentidos de desvio operados por um jogo de différance capaz de produzir subversão e não apenas dependência. Ao escrever sobre esse “entre-lugar”, ele antecipava muitas das questões que mais tarde seriam teorizadas pelos críticos e críticas pós-coloniais.

Ao operarmos um deslocamento no sentido do que constitui a prática colonialista – prontamente associada à dominação de uma nação por outra – para uma perspectiva local, podemos perceber que muito daquilo que foi teorizado como crítica pós-colonial já estava sendo posto em prática por artistas e escritores que ocupavam uma posição subalterna na distribuição dos espaços discursivos. Afinal, se a produção de conhecimento de um império colonial intenta o controle da cultura e das manifestações dos povos subjugados, a pesquisa realizada por Regina Dalcastagnè junto ao grupo da UnB deixa claro que o processo colonial atua também internamente, e de forma bastante explícita, naquilo que é entendido e consumido como “literatura” no país. Por outro lado, produções como Cadernos negros são capazes de levar o leitor e a literatura a outros caminhos, transformando nossas maneiras de ver e de sentir.

O projeto literário de Cadernos negros parte de uma perspectiva política que convoca um entre-lugar deslizante, através da desestabilização dos essencialismos inscritos na lápide fixa da tradição. Por isso, segundo Jamu Minka, era necessário estilhaçar “os mais cristalizados e caros mitos que engordaram o orgulho nacional do eurobrasileiro e ajudaram a esculpir a máscara da democracia racial”. Sem com isso, como acrescenta Márcio Barbosa, cometer o erro de ser não-crítico em relação aos negros ou estabelecer uma postura revanchista.

Antes, tratava-se – e ainda se trata – de estabelecer um espaço marcado pela diferença, uma vez que a recusa da diferença transforma o sujeito oprimido em um desajustado, um estereótipo que nada mais é que uma falsa representação de uma dada realidade. Para Homi Bhabha, ao negar a possibilidade da diferença, nega-se ao sujeito a possibilidade da circulação que libera o significante das fixações preestabelecidas. Assim, para que algo novo flua no mundo, torna-se necessário ocupar lugares ainda não demarcados através de um processo de múltiplas traduções. Para isso, é necessário não apenas alterar as narrativas dos vencedores no processo de reconstrução histórica, mas transformar a própria noção do que significa viver, do que significa ser em outros tempos e espaços.

Não por acaso, uma das grandes referências intelectuais de Bhabha é Frantz Fanon. Em Pele negra, máscaras brancas, Fanon evidenciou que o racismo herdado do colonialismo se manifesta explicitamente a partir de características físicas, mas também se estabelece a partir da enorme inferiorização dos bens simbólicos daqueles a quem o colonialismo deseja subjugar. O discurso do colonizador, através de uma profunda ação normatizadora, incute no colonizado a certeza de sua inferioridade, fazendo com que esses sujeitos busquem a ilusão dos espelhos que oferecem um reflexo branco.

O discurso do colonizador age também através das falas e dos escritos de inúmeros críticos que se agarram a conceitos abstratos para legitimar o que ainda hoje consideram como “boa literatura” ou “boa arte”. Não se trata, obviamente, de abandonar um diálogo estético em nome de uma leitura meramente política, e sim de produzir uma crítica capaz de articular outras formas de análise, uma vez que muitos dos pressupostos estéticos amplamente estabelecidos são, eles próprios, critérios meramente políticos. Dessa forma, uma crítica que opta por ignorar radicalmente os mecanismos de produção e circulação dos discursos – sejam eles do campo da literatura ou não – é uma crítica que trabalha para manutenção do colonialismo.

CADERNOS NEGROS, 40 ANOS

Em dezembro de 2017 o Quilombhoje fez o lançamento da 40ª edição de Cadernos negros, dessa vez uma coletânea com contos de 42 autores. É Lázaro Ramos quem escreve o texto da contracapa da publicação, celebrando a longevidade do projeto e nos contando que, como leitor, teve a oportunidade de nos Cadernos se encontrar, sentindo-se estimulado a criar, emocionar-se e aprender. “Sinto-me contemplado e feliz pela grande consistência com que esse trabalho vem sendo realizado durante 40 anos. Vida longa aos Cadernos negros! ”

Esmeralda e Márcio celebram que, junto ao número 40 dos Cadernos, tantas outras produções de autoria negra estejam sendo lançadas no país. “A continuidade de publicação dos Cadernos estimulou que outras iniciativas viessem à luz. Atualmente, a dimensão da produção literária afro-brasileira é algo que surpreende. Ao vermos que várias editoras foram criadas, que muitxs escritorxs afro-brasileiros passaram a publicar e a quantidade de textos traduzidos para outros idiomas, pensamos no papel de Cadernos nesse processo, no estímulo que a série vem dando. Certamente a energia de todos aqueles que, de algum modo, estão envolvidos – sejam autorxs, leitorxs, pesquisadorxs ou professorxs – contribui para que Cadernos negros tenha continuidade.”

Os organizadores definem como “extremamente gratificante” poder dar visibilidade a textos que trazem personagens negros e negras ou temas em que a cultura afro-brasileira é protagonista, “pois isso pode mudar a maneira como o imaginário social tende a conceber tais personagens, já que a tendência é mantê-los na subalternidade ou invisíveis, assim como os sonhos, os desejos, as ideias e ideais que poderiam dividir com seus leitores. Dizendo de outra forma, dar protagonismo a personagens negrxs, fazer com que sejam os atores e as atrizes principais é possibilitar que outrxs negros e negras vislumbrem tal protagonismo”.

Se ainda resta muito para a democratização das práticas literárias no país, é possível dizermos que hoje falta um pouco menos do que faltava em 1978. É o que atesta Cuti sobre a experiência de ser um escritor negro no Brasil, desta vez no ano de 2018. “Tenho hoje, com a trajetória que eu construí com o meu trabalho, um certo alento pelo pequeno reconhecimento conquistado, principalmente dos leitores negros. Muitos deles, pela profissão acadêmica ou jornalística, ou ainda de agentes culturais, têm contribuído para o melhor trânsito de meus textos por enxergarem neles algo importante para a compreensão mais aprofundada de nosso país. Também, atualmente, conto com mais pessoas brancas instruídas na questão racial e que, assim, deixam de ser meramente reativas e saem daquela confortável postura de levantar a acusação de racismo às avessas ao Movimento Negro, bem como do ramerrão de que nós somos vitimistas. É um tempo em que também celebro a maior presença de escritores e escritoras negras. O número vem aumentando a cada ano. Há uma juventude negra bastante seduzida pela literatura. Sei que muitos apenas buscam o aplauso dos saraus. Mas, há aqueles que compreendem o ofício e sabem o rol de renúncias e dedicação que precisam enfrentar para realizar uma obra. Tenho tido gratas satisfações, conhecido jovens muito dedicados a se dizerem negros literariamente, a não abandonar sua experiência subjetiva quando escrevem, nem tampouco menosprezar a realização estética. Ser escritor negro no ano de 2018, para mim, é continuar sem ilusões, mas reconhecer que algo mudou e mudou para melhor, é saber do importante papel da literatura na formação intelectual e emocional das pessoas a despeito de tudo, da excrescência política, do aumento descomunal da violência, do aumento das injustiças pelos próprios juristas, enfim, do quadro difícil na nossa sociedade contemporânea. ”

Assim como Cuti, Márcio celebra os avanços, mas sem deixar de reconhecer os inúmeros problemas. “Concordo que hoje o campo da literatura brasileira está mais enriquecido com a vivência afrodescendente do que em 1978, o que é interessante, já que, se formos refletir, várixs autorxs negrxs no passado tiveram muito prestígio, como a gente vê com Machado de Assis. Até na década de 1960 tivemos uma autora como Carolina de Jesus, que foi best-seller. Mas foram exceções que confirmam a regra, que é a da exclusão. Acho que a grande diferença para 2018 é que jovens negros já têm uma estrada percorrida e várias referências e informações sobre como enfrentar o racismo e as desigualdades sociais, sobre a necessidade de valorizar a mulher negra e a família negra etc., sobre como é possível expressar suas emoções, ideias, aspirações, desejos e sonhos por meio da linguagem escrita, da poesia e da música. A partir de 2003, houve também mais possibilidade de acesso a cursos superiores e, portanto, a expectativas de melhores empregos e a saberes sobre como ser empreendedor, diante da possibilidade de exclusão do mercado de trabalho. Por outro lado, ser negro em 2018, especialmente jovem, é ainda ter de encarar a questão da violência e do extermínio, especialmente a violência praticada pela polícia. E as informações ainda não chegam de maneira ideal, visto que os grandes veículos de mídia majoritariamente ainda respondem aos interesses das classes dominantes”.

Esmeralda chama a atenção para a importância dos Cadernos na publicação e circulação de textos de escritoras negras no país. “Fico feliz por pertencer a um movimento de escritores e escritoras, que desde 1978 escreveu, publicou e atuou para que a escrita feminina negra fizesse assento também na literatura negra e na literatura brasileira. Esse bastão herdamos das nossas ancestrais, como Maria Firmina dos Reis, Auta de Souza, Carolina Maria de Jesus, dentre outras. Hoje, seguramos esse bastão com firmeza para que outras autoras possam publicizar as suas escritas. O caminho em nosso país ainda continua árduo, mas temos que comemorar as frestas das conquistas e fazê-las constar nos autos da História, caso contrário o silêncio fará seu papel de nos calar para sempre”.

Por tudo isso, a série Cadernos negros não opera apenas como mecanismo de rasura de um pretenso discurso oficial apaziguador, mas configura-se também como potente máquina política e experimental de construção e compartilhamento de diferentes perspectivas e subjetividades. Já são 40 anos de trabalho em busca de proposições estéticas capazes de articular novas vozes narrativas e despertarem uma consciência negra no país – sem máscaras brancas ou falsos espelhos.