Talvez o leitor brasileiro não se surpreenda mais com a amplitude de temas e questões levantados por Slavoj Žižek. Assim, em vez de exaltar a capacidade do filósofo de transitar entre assuntos distantes em poucas linhas, talvez seja mais interessante avaliar suas contribuições para cada campo do saber que contaminou. A tarefa da interpretação, nesse caso, passaria do trânsito veloz e hábil entre debates distantes demais (principalmente para nossa formação cada vez mais especializada) a um trabalho de garimpo, coletando em seus textos citações sobre temas específicos.

Num primeiro momento, o conjunto da obra de Žižek pode provocar percepções ambíguas, paraláticas. Ora parece falar sempre da mesma coisa, falando de muitas coisas, ora parece falar muitas coisas, falando a mesma coisa. Tal como Philip Glass, Žižek quase se resume a um procedimento intelectual. Se certa monotonia nos atinge quando ouvimos o conjunto da obra de Glass, todo o interesse se volta para as pequenas variações, que só se tornam perceptíveis com a exaustão, com a aparente repetição do procedimento minimalista. Da mesma forma, é possível identificar movimentos suaves e mudanças de interesse em Žižek.

A evidente temática religiosa deste livro está subordinada a outra questão. O absoluto frágil (2000), Tarrying with the negative (1993) e The ticklish subject (1999) são livros que tomam como problema fundamental a proposta política do multiculturalismo (colocada em questão, para Žižek, a partir dos intensos conflitos nos Bálcãs nesse período). Encontraremos críticas ao multiculturalismo em boa parte de sua obra, mas é nesses textos que tal temática orienta seu rumo, fazendo-o aprofundar-se nas dinâmicas identitárias, de forma que é possível, para nós, coletar elementos para uma outra visão das identidades.

Trata-se de um material precioso, já que a esquerda pouco avançou teoricamente nessa questão. O termo “identidade” tornou-se um dos mais populares nas ciências sociais, e seu uso parecia afastar cada vez mais uma teoria social crítica. O espetáculo das identidades, da diversidade cultural de uma sociedade multicultural imaginada, exigia uma crítica à altura. Žižek, com essas obras, oferece uma crítica por dentro (como sempre gosta de fazer). Ou seja, não critica a proposta multiculturalista pela reafirmação da classe ou da economia, mas busca, na base dessa proposta, uma teoria da alteridade que possa, ao mesmo tempo que afirma a importância da dinâmica identitária, sair do impasse multiculturalista.

Lacan tem papel central aqui, pois oferece a Žižek o desenho da dinâmica da formação da identidade e da inevitável e primária relação com o outro. O erro multiculturalista estaria em planejar a alteridade como soma de inofensivos. A política multiculturalista cuidaria de aparar arestas culturais e criar um clima de boa convivência entre diferentes. Essa abordagem geraria um paradoxo: ao atuar na esterilização cultural, toma os elementos culturais, modos de vida, como reformáveis, manipuláveis; ao mesmo tempo, ao valorizar as diferenças, reafirma a irredutibilidade dos traços culturais. Dessa forma, a sociedade multicultural existe apenas como imagem mediadora de políticas. Na prática, o que ocorre é a oscilação constante entre a tolerância e a intolerância cultural: aceita-se o outro na medida em que não atinja certos valores que seriam básicos, mas que na verdade são culturalmente específicos. Quando se atravessa essa linha, a diferença passa a ser ameaçadora e condenável. Assume-se, então, uma postura de intolerância, ou seja, aceita-se o outro na medida em que não seja outro. Oscila-se entre a imagem da diferença como riqueza cultural e a da diferença como pesadelo social.

Žižek não faz sua crítica para redefinir um chão comum de convivência cultural mais eficaz apaziguador, mas para revelar a impossibilidade de definir fundamentos básicos sem o engajamento do outro, ou seja, sem de fato haver uma relação com o outro. Para tanto, o outro não deve ser considerado nem vítima nem algoz – duas caracterizações que resumem a visão autoritária sobre o outro e que são rotineiras nos jornais. Žižek cita o conflito nos Bálcãs para mostrar o limite dessa política, na qual a solidariedade da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) só existia enquanto o outro aparecia como vítima, mas não quando essas vítimas decidiam lutar por conta própria.

As possibilidades de solidariedade fazem parte da própria constituição da identidade. O outro não serve apenas como delimitador da minha identidade na função de contraste, isto é, como elemento comparativo e antagônico para a definição do que me distingue dele. Essa perspectiva, muito viva na antropologia social, acaba renovando ainda a ideia de um sujeito que existe antes do encontro com o outro. Lacan afirma que a identidade do eu é formada, num momento específico da criança, na relação com o outro. É olhando para o espelho, ou para o outro, que a criança, pela primeira vez, unifica seu corpo e dá materialidade para seu eu. Esse processo funda uma alteridade na qual o eu passa a buscar no outro aquilo que lhe é semelhante. Como resultado, divide-se a relação entre aquilo em que se assemelham e aquilo que resta de incompreensível, de não assimilado. Essa sobra aparece ao eu como um enigma, o enigma do gozo do outro. Tal enigma, na verdade, diz respeito àquilo que em mim mesmo me falta. Por isso o gozo do outro se torna tão importante, atraente e agressivo.

O que Žižek pode afirmar, com Lacan, é que o outro não pode nem ser totalmente assimilado nem ser considerado um estranho absoluto, pois “aquilo que faz com que o outro seja de difícil acesso, em primeiro lugar, é o fato de que ele ou ela nunca é completo, nunca é determinado por um contexto, mas sempre em alguma medida ‘aberto’ e ‘fluinte’”. Portanto, o problema identitário está no fato de que nem o contraste com o outro fixa minha identidade.

É preciso pensar, portanto, numa maneira de lidar com esse outro que reconheça uma conexão que não se dá pela semelhança nem pela diferença. O estudo sobre as religiões, nesse caso, serve a este propósito: identificar formas de relação com o outro. “Pelo trabalho cristão do amor compassivo é que percebemos naquilo que era até então um corpo estranho e importuno, tolerado e até moderadamente suportado, de modo que não nos importunava muito, um sujeito com sonhos e desejos destroçados.”O trabalho do amor seria capaz de achar aquilo que nem o próprio outro sabe. Por isso o Absoluto é frágil, não está na solidez e força de um povo, mas nos pequenos detalhes, “no sorriso caloroso e afetuoso de uma pessoa que, em condições normais, pareceria feia e rude”.

Em vez de se relacionar de forma exterior com a religião – tolerando aqueles que creem como se sua crença fosse estranha a nós –, Žižek prefere levar a crença a sério e cobrar dos crentes a responsabilidade sobre o que creem. Nesse sentido, o legado cristão pode ser reivindicado e debatido. Žižek tem, de fato, intervindo nas interpretações do cristianismo – além de seus livros, recentemente debateu com o teólogo John Milbank.

Aos leitores não cristãos, O absoluto frágil pode ajudar a pensar no cristianismo em um momento em que a Igreja Católica volta à cena política diretamente. O vocabulário cristão reaparece nos jornais por meio da carismática figura papal. No Brasil, o neopentecostalismo ocupa cada vez mais espaço na disputa política. A proposta de Žižek é que não caiamos na armadilha multiculturalista: tolerar a religião de todos e ao mesmo tempo exigir que a crença se restrinja à vida privada. O resultado seria a exigência de uma crença “descafeinada”, e, em nossa sociedade, é esse próprio cenário que incita à adesão religiosa fundamentalista.

A sociedade reflexiva pós-moderna de hoje, à primeira vista hedonista e permissiva, paradoxalmente está cada vez mais saturada de regras e regulações que supostamente promovem nosso bem-estar (restrições ao fumo e à alimentação, regras contra o assédio sexual etc.), de modo que a referência a uma identificação étnica apaixonada, longe de nos restringir ainda mais, funciona como um grito de libertação: “Você pode!” – você pode violar (não o Decálogo, mas) as rígidas regras da coexistência pacífica em uma tolerante sociedade liberal; você pode comer e beber o que quiser, aderir aos costumes patriarcais proibidos pelo politicamente correto e até mesmo odiar, brigar, matar, estuprar...

Essa não é uma boa descrição para nossos conflitos atuais? Uma aliança pela diversidade dos modos de vida e expressões culturais e a reação agressiva pela chamada família tradicional? O politicamente correto sendo visto como limitador da liberdade individual, num giro surpreendente, pelo qual quem defende a diversidade é acusado de impedir certa crença?

A gramática do multiculturalismo tem sido apropriada não só pelos movimentos sociais e grupos referenciados na esquerda, mas também pelos grupos religiosos conservadores. Não é raro ouvir os pastores evangélicos brasileiros Silas Malafaia e Marco Feliciano falarem de tolerância. Ou ver grupos religiosos reivindicarem políticas públicas pela diversidade cultural.

Esse é o argumento acionado por alguns setores: de que haveria uma “cultura evangélica” [...]. É o que aparece, por exemplo, nos textos de reivindicação de recursos públicos para o financiamento da Marcha [para Jesus], prevista em uma série de leis nacionais e municipais que reconhecem o “gospel” como cultura, como “manifestação cultural nacional”, merecedora do fomento público.

Há vinte ou trinta anos, quando o debate sobre o multiculturalismo era central em países da Europa e da América do Norte, no Brasil ele parecia apenas uma moda intelectual desconectada das ruas. O universo das bandeiras específicas na política não parecia próximo. Aqui, as questões raciais e de gênero se fortaleciam, mas giravam em torno de um centro político articulador, especialmente por meio do Partido dos Trabalhadores (PT). Mas parece que, hoje, todo esse debate começa a fazer sentido. Vemos a gramática multiculturalista não só em palestras universitárias, mas também nas ruas e nas instituições, nas reivindicações populares e nos editais públicos.

Nesse novo contexto, fica-se com a impressão de que o Brasil está dividido entre os modernos, tolerantes, que sabem que religião e política não se misturam, e os intolerantes, religiosos fundamentalistas, que acreditam profundamente em suas crenças. A reflexão de Žižek pode nos ajudar a pensar em como sair desse impasse. Esse “nós” e “eles” é mediado por fantasias. A fantasia de que “eles” acreditam na crença e “nós” não, e a fantasia de que “nós” nos entregamos ao gozo e “eles” não. E se eles não acreditam tanto assim? E se nós também não somos tão livres assim? E se nem eles nem nós existimos como grupo sólido? A solidariedade poderia surgir no contato, na troca de olhares, nos afetos?

Žižek, neste livro, parece propor uma ética orientada para o efêmero e o amor cristão como forma de romper com essa alteridade. Algumas situações me fazem pensar nas possibilidades dessa atitude: os elogios que muitos ateus têm feito ao papa Francisco, na verdade, até cativados por suas ações; cartazes de cristãos na Parada do Orgulho Gay que diziam: “Jesus cura a homofobia” ou “Desculpem-nos pela forma como a Igreja trata vocês”; ou a crucificação de uma transexual que tentou comunicar seu sofrimento – ainda que muitos cristãos tenham se sentido ofendidos, lembro-me da reação da Arquidiocese de São Paulo, pedindo compreensão aos fiéis, pois ela pretendia mostrar que sofria tal como Jesus sofreu. Ao lado da luta pelo Estado laico, será que pode haver espaço para um debate aberto sobre crenças?

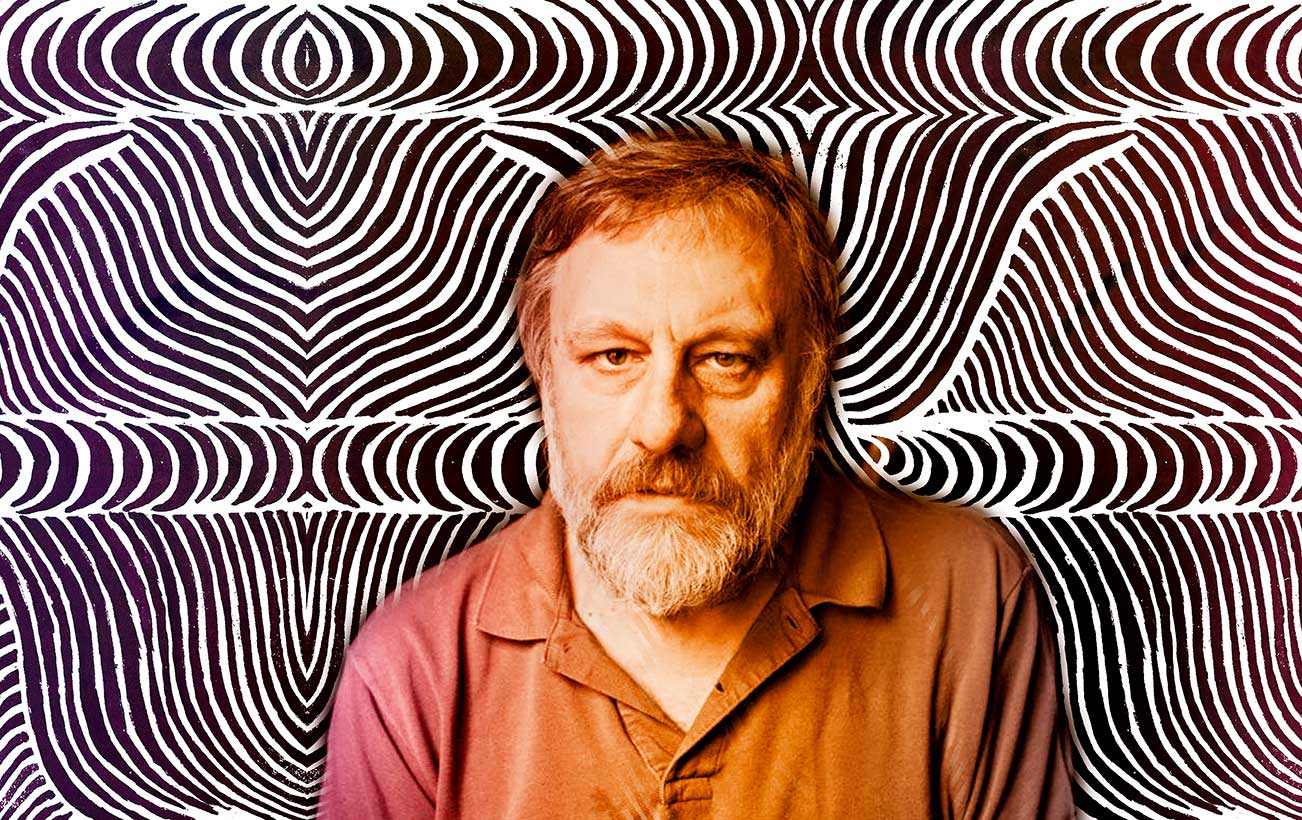

Posfácio de O absoluto frágil, novo trabalho do esloveno Slavoj Zizek, publicado pela Boitempo Editorial, que lança o livro neste novembro.