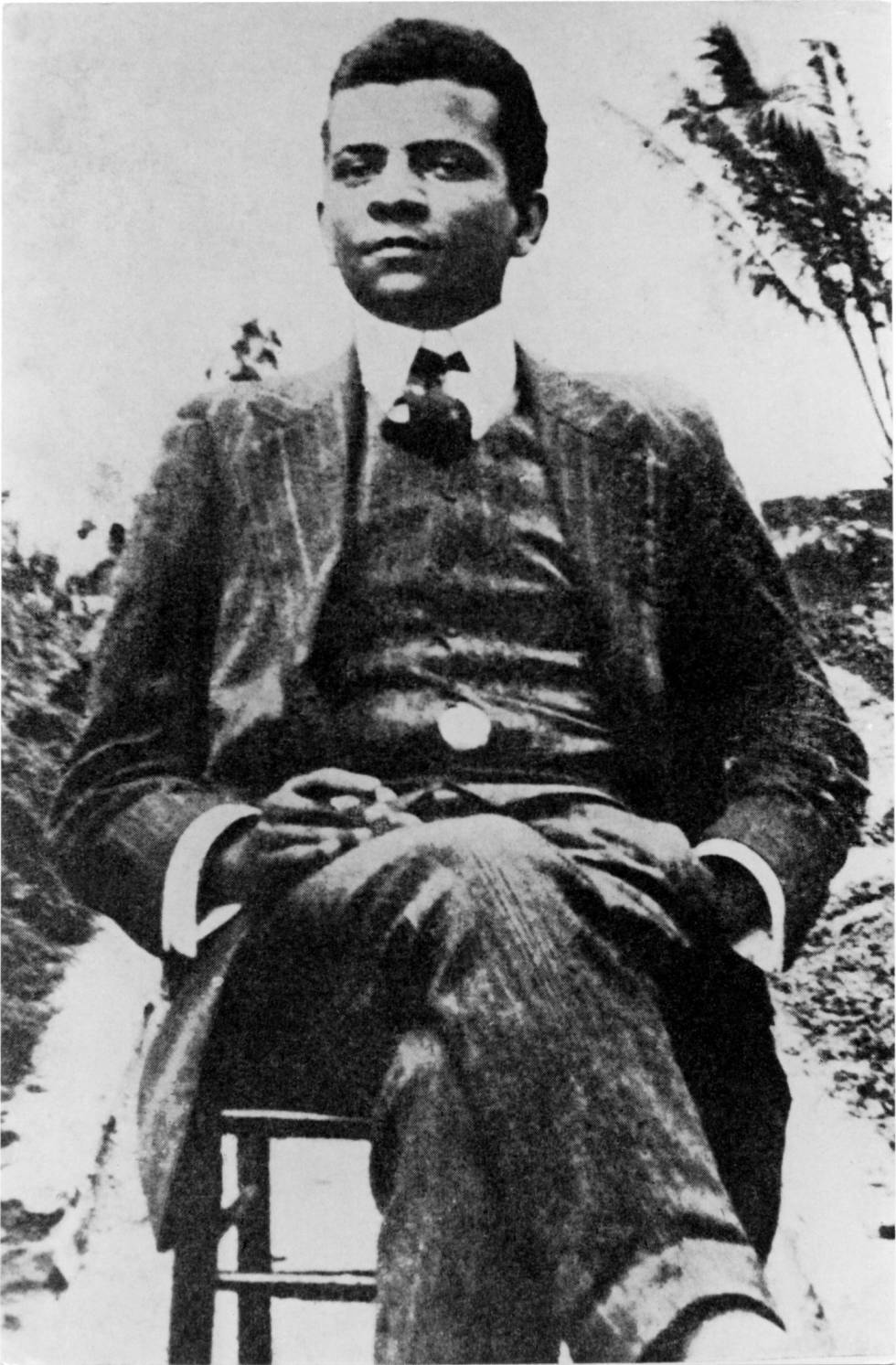

No inédito deste sábado, um pequeno trecho do livro Lima Barreto: triste visionário, que será lançado pela Companhia das Letras. A obra foi escrita pela pesquisadora Lilia Schwarcz (USP), após dez anos de pesquisa sobre o autor de Triste fim de Policarpo Quaresma. O excerto trata da relação de Lima Barreto com os modernistas de 1922.

O ano – último da vida do escritor – marcou eventos importantes na história do país. Além da elitizada Semana de Arte Moderna (de 11 a 18 de fevereiro), houve, em julho, a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, considerada primeira manifestação do movimento tenentista. O evento em questão foi diminuto, mas suficiente para germinar um sentimento combativo nos militares contra as oligarquias da República Velha. Inspirou a Coluna Prestes (entre 1925 e 1927), a Revolta Paulista e a Comuna de Manaus (ambas de 1924). Associados a outros fatores (como o crack da bolsa de valores americana em 1929), esses eventos criaram o ambiente para a Revolução de 1930, em São Paulo. Lima Barreto morreria em 1º de novembro, aos 41 anos.

Mas, aqui, apenas fica evidente a relação de Lima com os modernistas, centrada na lida com a Semana de 1922. Mais detalhes sobre ela, abaixo.

A escolha por trechos sobrepostos (ao invés de um trecho corrido, único) se deve à supressão de digressões que explicavam o contexto daquele ano. Optamos pelas partes que tratam diretamente do autor em questão.

***

Não é correto imaginar que o modernismo brasileiro se restringisse à Semana de 1922. No entanto, coube ao grupo paulista catalisar a primeira percepção desse momento em que ideias, contestações e anseios se achavam dispersos pelo país. O marco simbólico se deu de 11 a 18 de fevereiro de 1922, quando São Paulo sediou, no vistoso e neoclássico Teatro Municipal, localizado no centro da cidade, uma Semana de Arte Moderna promovida por intelectuais e escritores do calibre de Mário de Andrade e Oswald de Andrade, pelos artistas Di Cavalcanti, Anita Malfatti e Victor Brecheret, pelo músico Heitor Villa-Lobos, entre outros. [nota 1] Graça Aranha, ele próprio membro da Academia, foi também um dos organizadores do evento, assim como o intelectual e cafeicultor Paulo Prado, que ajudou a financiar as atividades. Em pauta estava a crítica à importação indevida de movimentos artísticos e teorias estrangeiras, propondo-se a introdução de modelos mais locais. O intento era renovar o ambiente cultural, adotando experiências estéticas de vanguarda que agitavam a Europa — como o futurismo, o cubismo, o expressionismo —, mas fazendo uso de “régua e compasso” brasileiros.

A nova agenda modernista tinha pontos comuns com aquela de Lima. Afinal, ele também andava preocupado, havia muito, em contestar o parnasianismo, as linguagens estetizantes e pautadas apenas na forma; era expressamente contrário à adoção, sem a adaptação necessária, de linguagens estrangeiras que dominavam a literatura nacional. Já em 9 de julho de 1906, em carta a Noronha Santos, o autor de Policarpo debochava: “Je pretendo go sunday, 16, vers Rio de Janeiro. Eu can’t remain plus Inconfi dentes, because molto insípido […] You pode to end de envoyer newspapers for moi. Muchas gracias a usted. Responda: non se merece. farwell [sic] et eu believe arriver in Rio (Cascadura) seventeen, at seven o’clock a. m.”. [nota 2]

Mas na época os 359 quilômetros que separam o Rio de Janeiro de São Paulo levavam pelo menos doze horas para serem percorridos por trem. Para que se possa ter uma ideia, na década de 1920 “a Central do Brasil mantinha diariamente dois trens rápidos e quatro trens noturnos” circulando entre o Rio e São Paulo. A distância geográfica e a reduzida oferta de transportes públicos permitem, portanto, encontrar uma primeira explicação do motivo por que podiam ser difíceis e pouco frequentes as comunicações entre os grupos literários paulista e carioca. Além do mais, é forçoso reconhecer que, nos idos de 1922, o movimento modernista paulistano ainda não era muito reconhecido ou comentado para além do estado.

[…]

Dizem que Sérgio Buarque de Holanda, que também participava do grupo dos modernistas paulistanos e da revista Klaxon mas na época morava no Rio, mantinha relações distantes, ainda que cordiais, com o colunista da Careta Lima Barreto [nota 3]. Aliás, os dois grupos tinham muito em comum, embora pudessem não se dar conta disso. Lima era totalmente contra a “mania grega” que tomara a capital, e buscava dar oralidade a seus textos — e assim se aproximar da linguagem popular. Mais: sabemos que o autor de Policarpo Quaresma costumava ser generoso com os novos escritores, animando-os na profissão. Dessa vez, porém, não foi assim.

Na verdade, estava para acontecer um acidente que marcaria a sorte de Lima com o grupo da Klaxon. Quando recebeu a revista, entregue por Sérgio Buarque, o escritor carioca, que cumpria o papel de crítico literário das novas gerações de escritores, reagiu de pronto, revelando seu célebre escárnio [nota 4]. Avaliou que a publicação devia muito ao futurismo italiano e, quem sabe, implicou com “os rapazes”, a quem provavelmente julgou burgueses e muito paulistas. [nota 5]

História de “se” não existe. Ou seja, se Lima tivesse juntado dois mais dois; se tivesse sido capaz de superar sua primeira opinião sobre a capa modernista da publicação dos paulistas; se tivesse conseguido reconhecer nas novas gerações anseios semelhantes, ou ao menos afinados, aos que ele descrevera em seu “manifesto” de 1921 — intitulado “O destino da literatura” [nota 6]—, talvez a história fosse outra. Mas não houve tempo, e o que ocorreu lembrou o estrondo e as consequências de uma trombada.

Lima achou que os “moços de São Paulo” tinham jeito de bovaristas [nota 7] e que andavam animados demais com as ideias de Marinetti. Já eles, na resposta divulgada no número seguinte da publicação, fizeram pouco-caso das avaliações do “herbolário carioca”. Pensaram que só podia ser coisa de gente da capital. Se 1922 deu a impressão de que iria se abrir como um ano de encontro, foi ano de fim.

[…]

Em artigo para a Careta de 22 de julho de 1922, intitulado “O futurismo”, [nota 8] Lima alfinetou: “São Paulo tem a virtude de descobrir o mel do pau em ninho de coruja. De quando em quando, ele nos manda umas novidades velhas de quarenta anos. Agora, por intermédio do meu simpático amigo Sérgio Buarque de Holanda, quer nos impingir como descoberta dele, São Paulo, o tal de ‘futurismo’”. É certo que se referiu de forma “cordial” a Sérgio Buarque, mas seguiu em frente em tom nada cauteloso. “Ora, nós já sabíamos perfeitamente da existência de semelhante maluquice, inventada por um Senhor Marinetti […]. Assim sendo, vejam os senhores como esse ‘futurismo’ é mesmo arte, estética do futuro.”

E o sabor azedou de vez: “Recebi, e agradeço uma revista de São Paulo que se intitula Klaxon. Em começo, pensei que se tratasse de uma revista de propaganda de alguma marca de automóveis americanos. Não havia para tal motivos de dúvidas porque um nome tão estrambótico não podia ser senão inventado por mercadores americanos, para vender o seu produto. Quem tem hábito de ler anúncios e catálogos que os Estados Unidos nos expedem num português misturado com espanhol, sabe perfeitamente que os negociantes americanos possuem um talento especial para criar nomes grotescos para batizar as suas mercancias”.

[…]

Talvez o autor carioca tenha se irritado com o estilo da revista; quem sabe demonstrava com o texto a sua contrariedade com o que julgava ser a elite paulistana; ou pode ser que intentasse passar lições de escritor mais velho para os mais jovens; ou tudo junto. O fato é que, depois de desdenhar dos “moços”, ele recuou um pouco e tentou selar uma paz: “O que há de azedume neste artiguete não representa nenhuma hostilidade aos moços que fundaram a Klaxon; mas sim, a manifestação da minha sincera antipatia contra o grotesco ‘futurismo’, que no fundo não é senão brutalidade, grosseria e escatologia, sobretudo esta. Eis aí”. O juízo pode ter sido um pouco rápido, como eram muitas vezes apressados os artigos de Lima, especialmente naquele ano de 1922, em que, preocupado com as finanças da família, ele produzia crônicas como quem entregava pãozinho quente de manhã. Mas era tarde: a provocação pegou forte nos “moços”, que não gostaram da pecha de futuristas nem de serem definidos, e duas vezes, como jovens e pouco maduros.

NOTAS

A maior parte das notas abaixo foi reproduzida do livro de Lilia Schwarcz. Sinalizamos aquelas que não são de autoria da pesquisadora.

[nota 1] Para um bom balanço da Semana de 1922, ver, entre outros, Nicolau Sevcenko, Orfeu extático na metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 20 (São Paulo: Companhia das Letras, 1992); e Marcos Augusto Gonçalves, 1922: A semana que não terminou (São Paulo: Companhia das Letras, 2012). Agradeço a este último autor pelas indicações que me passou.

[nota 2] Apud Antonio Arnoni Prado (Org), Lima Barreto: Uma autobiografia literária. São Paulo: Editora 34, 2012

[nota 3]: Nota do Suplemento Pernambuco – Lima Barreto colaborou com a revista Careta em 1915 e entre 1919 e 1922.

[nota 4]: Tratei [Lilia Schwarcz] dessa feição de crítico literário de Lima Barreto no texto “Como ser do contra e a favor: Impressões de leitura e muito mais”, que escrevi para o livro organizado por Beatriz Resende, Impressões de leitura e outros textos críticos (2017).

[nota 5]: O futurismo foi um movimento estético e político surgido em 20 de fevereiro de 1909 com a publicação do “Manifesto do futurismo”, de Filippo Tommaso Marinetti, no jornal Le Figaro. Tal movimento pretendia romper com o passado, visando a construção de uma nova sensibilidade estética capaz de refletir as profundas transformações sociais decorrentes do desenvolvimento industrial e tecnológico. Ver Richard Humphreys, Futurismo, trad. de Luiz Antônio Araújo (São Paulo: Cosac & Naify, 2001); Annateresa Fabris, O futurismo paulista: Hipóteses para o estudo da chegada da vanguarda ao Brasil (São Paulo: Perspectiva, 1994); Annateresa Fabris, Futurismo: Uma poética da modernidade (São Paulo: Perspectiva; Edusp, 1987); e Aurora Fornoni Bernardini (Org.), O futurismo italiano (São Paulo: Perspectiva, 1980).

[nota 6]: Nota do Suplemento Pernambuco (síntese do que escreveu Lilia Schwarcz) – Em 1921, Lima Barreto fraturou a clavícula enquanto estava ébrio. No hospital, conheceu o médico Ranulfo Prata, também escritor, com quem firmou amizade. Prata tinha uma casa em Mirassol, interior de SP, e julgou que lá o criador de Policarpo Quaresma poderia se recuperar de sua relação destrutiva com o álcool. Lima se animou e foi para a Mirassol, onde foi recebido como autoridade. Lá, os amigos de Prata o convidaram para proferir uma palestra em São José do Rio Preto, a poucos quilômetros dali. A iniciativa não fez bem ao escritor carioca, que não gostava de se expor em público e aceitou para não fazer desfeita. Logo começou a demonstrar sinais de ansiedade e agitação, mas redigiu seu discurso – intitulado O destino da literatura. Segundo Lilia Schwarcz (Lima Barreto: triste visionário, p. 439), “mal sabia o autor carioca que o artigo se converteria numa espécie de testamento de sua obra — num balanço e numa defesa de sua literatura militante”. O único site no qual localizamos a íntegra do texto é o deste link (não quer dizer que não haja outros).

No dia da palestra em São José do Rio Preto, Lima Barreto não apareceu. Após procura-lo por Mirassol, Ranulfo Prata o achou dormindo na sarjeta, bêbado. O discurso, jamais proferido oralmente por seu autor, seria publicado na Revista Santa Cruz em fins de 1921.

[nota 7]: Nota do Suplemento Pernambuco – Bovarismo é um termo cunhado por Jules de Gaultier (1858 – 1942) para falar da disposição do homem a conceber-se diverso do que é, a mentir para si mesmo. Essa ideia “estende a caracterização do drama individual da personagem flaubertiana, Madame Bovary, para a caracterização das nações”, segundo a pesquisadora Eliana Souza. De acordo com Nicolau Sevcenko (em Literatura como missão), citado por Eliana Souza, o bovarismo “era outra dessas atitudes mistificatórias características da nova elite e prenhe de graves consequências para o conjunto do país. Esse tema constitui o âmago mesmo do Policarpo Quaresma, formando ainda a fonte de contos como ‘A biblioteca’, ‘Lívia’ e ‘Na janela’”.

[nota 8]: Lima Barreto, “O futurismo”. Careta, Rio de Janeiro, ano XV, n. 735, 22 jul. 1922. In: Beatriz Resende e Rachel Valença (Orgs.), Lima Barreto: Toda crônica — Volume 2, 1919-1922, op. cit., pp. 538 -9. Adendo do Suplemento Pernambuco: todas as aspas do parágrafo no qual figura esta nota e dos dois parágrafos seguintes são desta fonte.