Abaixo, um trecho inédito do romance 10:04, de Ben Lerner (foto), lançado neste mês pela editora Rocco. O romance é protagonizado por um personagem chamado Ben que, em meio a uma Nova York prestes a sucumbir por meio de desastres naturais, descobre uma doença rara, recebe uma proposta inusitada de uma amiga e começa a escrever um romance dentro do romance. A tradução é de Maira Parula.

Ben Lerner é autor de Estação Atocha (Rádio Londres) e de ensaios como O ódio da poesia (uma tradução deste texto foi publicada no número 25 da revista Serrote).

***

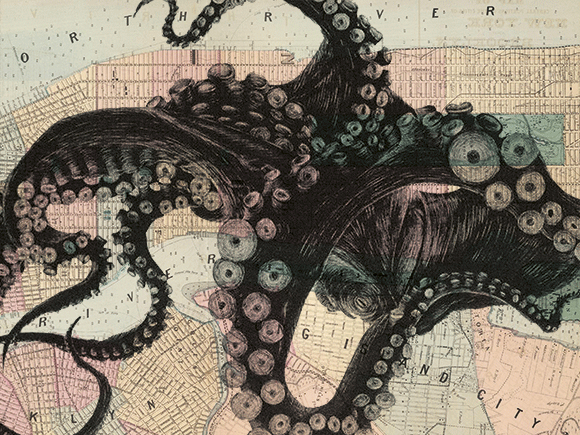

A prefeitura havia transformado um trecho elevado da linha férrea abandonada em um corredor verde suspenso e eu e a agente caminhávamos por ali seguindo para o sul sob um calor fora de época após um almoço comemorativo exorbitantemente caro em Chelsea, que incluía filhotes de polvo que o chef massageara até a morte. Engolimos praticamente inteiros aqueles bichinhos de carne inacreditavelmente tenra, a primeira cabeça intacta que eu já consumira na vida, ainda mais a de um animal que decora sua toca e já fora estudado por executar brincadeiras complexas. Seguíamos para o sul por entre o brilho pálido dos trilhos abandonados e grupos cuidadosamente dispostos de sumagreiras e arbustos de fumaça roxa até chegarmos à seção do High Line Park onde um deque com degraus de madeira levam a vários níveis abaixo da estrutura; na parte mais baixa, há painéis de vidro que dão para a Tenth Avenue, formando uma espécie de anfiteatro onde podemos nos sentar e ver o tráfego. Sentamos e vimos o tráfego, e eu meio que brinco e falo sério quando digo que intuí uma inteligência alienígena, que me vi sujeito a uma sucessão de imagens, sensações, lembranças e afetos que, a rigor, não me pertencem: a capacidade de perceber a polarização da luz; uma conflação de paladar e tato à medida que o sal ia sendo esfregado nas ventosas; um pânico localizado nas minhas extremidades, ignorando o cérebro completamente. Inalando e exalando fumaça, a agente ouvia essas coisas que eu dizia em voz alta, e ríamos.

Alguns meses antes, a agente me mandara um e-mail dizendo acreditar que eu poderia obter um “polpudo adiantamento de seis dígitos” com base em um conto meu que fora publicado na New Yorker; tudo o que eu precisava fazer era prometer transformá-lo num romance. Consegui esboçar uma proposta de livro séria ainda que indefinida e em pouco tempo houve um leilão competitivo entre as principais editoras de Nova York e eu e ela estávamos almoçando cefalópodes no que viria a ser a cena de abertura. “Como, exatamente, você vai expandir o conto?”, perguntou ela, seu olhar distante calculando a gorjeta.

“Vou projetar-me em vários futuros simultaneamente”, eu deveria ter dito, “em um pequeno tremor na minha mão. Vou trabalhar da ironia à sinceridade na cidade submersa, um pretenso Walt Whitman da vulnerável rede elétrica.”

***

Havia um polvo gigantesco pintado na parede da sala a que me encaminharam para um exame em setembro último — um polvo, estrelas-do-mar e diversos animais marinhos craniotas dotados de guelras — porque ali era a ala pediátrica e a cena marinha destinava-se a acalmar e distrair as crianças das agulhas ou dos pequenos martelos usados nos testes de amplitude de reflexos. Ali estava eu aos 33 anos porque um médico havia descoberto acidentalmente uma dilatação ainda assintomática mas potencialmente aneurismática na minha raiz aórtica, o que exigiria constante monitoramento e provável intervenção cirúrgica. A explicação mais comum para um problema desses na minha idade é a síndrome de Marfan, uma doença genética do tecido conjuntivo caracterizada por membros alongados e flexibilidade articular. Quando consultei o cardiologista e ele sugeriu o exame, cheguei a comentar sobre o meu alto percentual de gordura corporal, o tamanho normal dos meus braços e a altura apenas um pouco acima da média, mas ele contra-argumentou apontando os meus dedos dos pés compridos e finos, minhas juntas ligeiramente flexíveis e garantiu que eu poderia muito bem me encaixar no diagnóstico. A maioria dos marfanoides é diagnosticada na infância, por isso a ala pediátrica.

Se eu tivesse síndrome de Marfan, explicara o cardiologista, o limiar para a intervenção cirúrgica era mais baixo (quando o diâmetro da raiz aórtica fosse de 4,5 centímetros), mas estava praticamente próximo (eu tinha 4,2 centímetros, segundo uma ressonância magnética), porque a probabilidade de acontecer o que chamam de “dissecção aórtica”, um rompimento da aorta quase sempre fatal, é mais elevada entre os marfanoides; se eu não tivesse uma doença genética preexistente, se minha aortite fosse diagnosticada como sendo da forma idiopática, eu ainda assim iria precisar de cirurgia em determinado momento, porém com um limiar mais distante (5 centímetros) e a possibilidade de uma progressão muito mais lenta. Em ambos os casos, eu agora carregava o fardo de saber que havia uma probabilidade estatisticamente significativa de a maior artéria do meu corpo poder romper-se a qualquer instante — uma experiência que eu visualizava, embora equivocadamente, como uma mangueira fustigante pulverizando sangue dentro do meu sangue; antes do colapso, meus olhos fixam a distância como se etc.

Ali estava eu no Hospital Monte Sinai submarino sentado em uma cadeira de plástico vermelha projetada para crianças de jardim de infância, uma cadeira que teve o efeito imediato de fazer com que eu me sentisse desajeitado e desengonçado dentro daquela bata hospitalar, confirmando assim a doença antes que a equipe médica chegasse. Alex, que me acompanhara para o que ela chamava de apoio moral, mas era de fato apoio prático, pois eu me revelara incapaz de sair de um consultório médico com a mais remota lembrança das informações ali obtidas, estava na minha frente, com um caderno aberto no colo e sentada na única cadeira de adulto, sem dúvida ali colocada para um pai ou uma mãe.

Eu já sabia de antemão que o exame seria conduzido por uma trinca de médicas que iria depois deliberar e dar seu parecer, o que eu imaginava ser um veredito, só que havia duas coisas em relação às médicas, entrando agora com sorrisos de orelha a orelha, para as quais eu não estava preparado: elas eram lindas e mais jovens do que eu. Ainda bem que Alex estava presente, porque ela não iria acreditar que as médicas — todas parecendo originárias do Sudeste Asiático — tinham proporções perfeitas dentro daqueles uniformes brancos, rostos impecavelmente simétricos de maçãs salientes que, sem dúvida por uma habilidosa aplicação de sombra e brilho, irradiavam uma saúde quase paródica em tom dourado escuro, mesmo sob aquela luz de hospital. Olhei para Alex, que respondeu erguendo as sobrancelhas.

Elas pediram que eu ficasse de pé e começaram a medir o comprimento dos meus braços, a curvatura do meu peito, a coluna vertebral, o arco dos meus pés, fizeram tantas medições com base em um misterioso programa nosológico desconhecido para mim, que senti como se os meus membros tivessem se multiplicado. Que elas fossem mais jovens do que eu era um marco infeliz a partir do qual a ciência médica já não poderia posicionar-se em uma complacente relação paternal com o meu corpo, porque essas médicas veriam agora no meu corpus patologizado o seu próprio declínio futuro e não sua imaturidade passada. E ainda assim, naquela sala apropriada para crianças, eu estava sendo simultaneamente infantilizado por três mulheres incrivelmente atraentes de 25 a 30 anos, enquanto da mais do que literal distância da sua cadeira Alex observava a tudo com ar solidário.

Capaz de discernir o que toca, mas com baixa propriocepção, o cérebro é incapaz de determinar a posição do seu corpo em curso, especialmente os meus braços, e o privilégio da flexibilidade sobre os inputs proprioceptivos significa que lhe falta estereognose, a capacidade de reconhecer e fazer uma imagem mental das formas de tudo aquilo que toco: é capaz de detectar variações de textura localizadas, mas incapaz de integrar essas informações em um quadro geral, não consegue ler a ficção realista que o mundo parece ser. O que quero dizer é que as minhas partes começavam a possuir uma terrível autonomia neurológica, não só espacial como temporal, o meu futuro desabava sobre mim à medida que cada contração expandia, mesmo que infinitesimalmente, a tubulação flexível demais do meu coração. Eu era mais velho e mais jovem do que todo mundo ali naquela sala.

***

O apoio de Alex era moral e prático, mas também egoísta, pois ela propusera recentemente engravidar com o meu esperma, não mediante cópula, ela fez um esforço descomunal para deixar isso logo claro, mas por inseminação intrauterina porque, como ela disse, “foder com você seria bizarro”. Tocamos no assunto em uma de nossas visitas ao Metropolitan Museum, que costumávamos frequentar de tarde durante a semana, uma vez que Alex estava desempregada e eu era escritor.

Nós nos conhecemos quando eu era calouro e ela estava no último ano da faculdade em uma aula enfadonha sobre grandes romances. Sentimos uma empatia mútua e instantânea, mas só nos tornaríamos melhores amigos após descobrirmos que éramos quase vizinhos no Brooklyn, quando me mudei para lá alguns anos depois de me formar, e começarmos as nossas caminhadas — caminhadas pelo Prospect Park enquanto a luz morria nas tílias; caminhadas de Boerum Hill, o bairro onde morávamos, até Sunset Park, onde ficávamos vendo as pipas tremularem ao vento na hora mágica; caminhadas noturnas ao longo do East River com a intensidade reluzente de Manhattan assomando do outro lado das águas escuras. Seis anos caminhando por um planeta em aquecimento, embora não fosse só isso que fizéssemos, haviam tornado a presença de Alex inseparável do meu senso de deslocamento pela cidade, a tal ponto, que eu a pressentia a meu lado quando na verdade não estava; quando atravessava uma ponte em silêncio, eu costumava sentir que era um silêncio partilhado só por nós dois, mesmo que ela estivesse na casa dos pais no interior, ou passando um tempo na companhia de um namorado, a quem eu obviamente odiava.