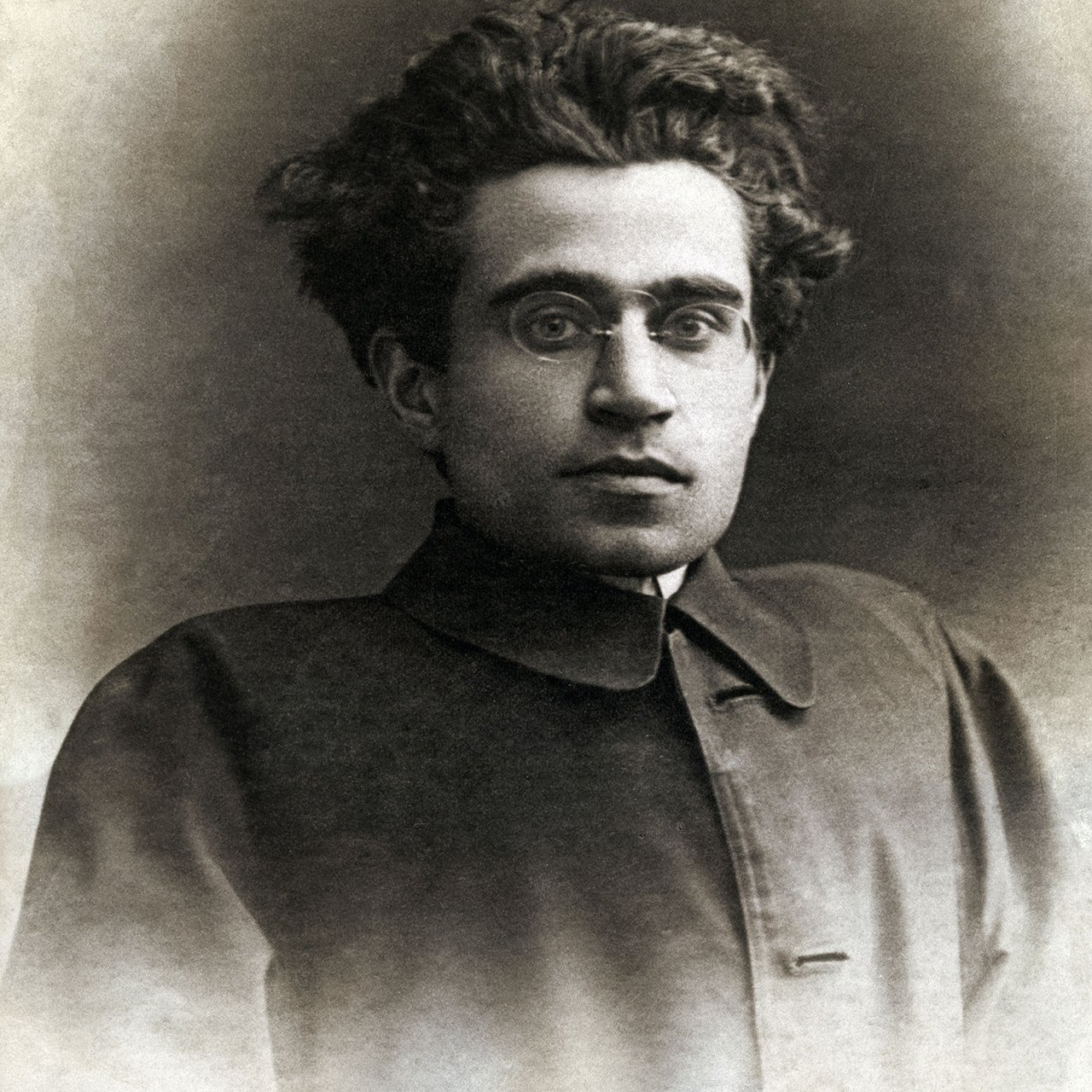

A ideia de uma "democracia operária" cruza o volume Homens ou máquinas?, reunião de textos jornalísticos publicados por Antonio Gramsci (1891-1937) de 1916 a 1920, lançado no Brasil pela Boitempo Editorial. O volume, organizado pelo filósofo Gianni Fresu (Universidade Federal de Uberlândia), reúne 33 textos do autor, dos quais 16 são inéditos em português.

Em O conselho de fábrica (1920), que você lê adiante, Gramsci discute os conselhos operários de fábricas como importantes porque viabilizariam o processo revolucionário dos trabalhadores. O texto está inserido em uma disputa sobre a autonomia dos conselhos (poder operário) em relação aos sindicatos (poder político) na cidade de Turim (Itália).

Mais do que advogar uma possível atualidade do texto, interessa aqui expor o modo de Gramsci enfrentar a materialidade de seu tempo e, também, pensar a força das experiências de coesão entre trabalhadores (e sua relação com a política institucional) num tempo como o nosso, marcado pela atomização das coletividades pelas práticas políticas e culturais neoliberais.

Homens ou máquinas? foi traduzido por Carlos Nelson Coutinho e Rita Coutinho.

***

O CONSELHO DE FÁBRICA [nota 1]

A revolução proletária não é o ato arbitrário de uma organização que se afirma revolucionária ou de um sistema de organizações que se afirmam revolucionárias. A revolução proletária é um longuíssimo processo histórico que ocorre quando surgem e se desenvolvem determinadas forças produtivas (que resumimos na expressão “proletariado”) em determinado ambiente histórico (que resumimos nas expressões “modo de propriedade individual”, “modo de produção capitalista”, “sistema de fábrica”, “modo de organização da sociedade no Estado democrático-parlamentar”). Em certa fase desse processo, as novas forças produtivas não podem mais se desenvolver e organizar de modo autônomo nos quadros oficiais em que se processa a convivência humana; é nessa fase que ocorre o ato revolucionário, que consiste num esforço orientado para quebrar violentamente esses quadros, destruir todo o aparelho de poder econômico e político, no qual estavam opressivamente contidas as forças produtivas revolucionárias; que consiste também no esforço orientado para quebrar a máquina do Estado burguês e constituir um tipo de Estado em cujos quadros as forças produtivas liberadas encontrem a forma adequada ao seu desenvolvimento e expansão ulteriores, em cuja organização encontrem a garantia e as armas necessárias e suficientes para suprimir seus adversários.

O processo real da revolução proletária não pode ser identificado com o desenvolvimento e a ação das organizações revolucionárias de tipo voluntário e contratualista, como o são o partido político e os sindicatos profissionais: organizações nascidas no terreno da democracia burguesa, da liberdade política, como afirmação e desenvolvimento da liberdade política. Tais organizações, na medida em que encarnam uma doutrina que interpreta o processo revolucionário e prevê (dentro de certos limites de probabilidade histórica) seu desenvolvimento, na medida em que são reconhecidas pelas grandes massas como seu reflexo e seu aparelho embrionário de governo, são atualmente, e tornar-se-ão cada vez mais, os agentes diretos e responsáveis pelos sucessivos atos de libertação que o conjunto da classe trabalhadora empreenderá no curso do processo revolucionário. Mas elas não encarnam esse processo, não superam o Estado burguês, não englobam e não podem englobar toda a multifacética efervescência de forças revolucionárias que o capitalismo desencadeia em sua implacável marcha de máquina de exploração e opressão.

No período de predomínio econômico e político da classe burguesa, o desenvolvimento real do processo revolucionário ocorre de modo subterrâneo, na obscuridade da fábrica e na obscuridade da consciência das imensas multidões que o capitalismo submete a suas leis: tal desenvolvimento não pode ser verificado e documentado, mas o será no futuro, quando os elementos que o constituem (sentimentos, veleidades, hábitos, germes de iniciativa e de novos costumes) já tiverem se desenvolvido e purificado com o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento da posição que a classe operária passa a ocupar no terreno da produção. As organizações revolucionárias (o partido político e o sindicato profissional) nasceram no terreno da liberdade política, terreno da democracia burguesa, como afirmação e desenvolvimento da liberdade e da democracia em geral, num terreno onde subsistem as relações de cidadão para cidadão. E o processo revolucionário se realiza no terreno da produção, na fábrica, onde as relações são de opressor para oprimido, de explorador para explorado, onde não existe liberdade para o operário, onde não existe democracia; o processo revolucionário se realiza onde o operário não é nada e quer se tornar tudo, onde o poder do proprietário é ilimitado, é poder de vida e de morte sobre o operário, sobre a mulher do operário, sobre os filhos do operário.

Quando é possível dizer que o processo histórico da revolução operária, que é imanente à convivência humana em regime capitalista, que tem suas leis em si mesmo e se desenvolve necessariamente pela confluência de uma multiplicidade de ações incontroláveis porque são criadas por uma situação que não é desejada nem prevista pelo operário, quando é possível dizer que o processo histórico da revolução operária veio à tona, é verificável e documentável?

Dizemos isso quando toda a classe operária se torna revolucionária, não mais no sentido de que se recusa genericamente a colaborar com as instituições de governo da classe burguesa, não mais no sentido de que representa uma oposição no campo da democracia, mas no sentido de que toda a classe operária, tal como se vê numa fábrica, inicia uma ação que deve desembocar necessariamente na fundação de um Estado operário, que deve levar necessariamente à configuração da sociedade humana numa forma de todo original, numa forma universal, que engloba toda a Internacional operária [nota 2] e, consequentemente, toda a humanidade. E é possível dizer que o período atual é revolucionário precisamente porque constatamos que a classe operária, em todas as nações, tende a criar a partir do próprio seio, com todas as suas energias – ainda que em meio a erros, vacilações, limitações próprias de uma classe oprimida que não tem experiência histórica, que deve fazer tudo de modo original –, instituições de novo tipo no terreno operário, instituições de base representativa, construídas no interior de um quadro industrial; é possível dizer que o período atual é revolucionário porque a classe operária tende com todas as suas forças, com toda a sua vontade, a fundar seu próprio Estado. É por isso que dizemos que o nascimento dos conselhos operários de fábrica representa um grandioso evento histórico, representa o início de uma nova era na história do gênero humano: graças a isso, o processo revolucionário veio à tona, entrou na fase em que pode ser verificado e documentado.

Na fase liberal do processo histórico da classe burguesa e da sociedade dominada pela classe burguesa, a célula elementar do Estado era o proprietário que, na fábrica, subjuga a classe operária a seu lucro. Na fase liberal, o proprietário era também empresário, era também industrial: o poder industrial, a fonte do poder industrial residia na fábrica, e o operário não conseguia libertar sua consciência da crença de que o proprietário era necessário, já que identificava sua pessoa com a pessoa do industrial, com a pessoa do gestor responsável pela produção e, portanto, também por seu salário, seu pão, sua roupa, seu teto.

Na fase imperialista do processo histórico da classe burguesa, o poder industrial de cada fábrica se separa da fábrica e se concentra num trust, num monopólio, num banco, na burocracia estatal. O poder industrial torna-se irresponsável e, portanto, mais autocrático, mais impiedoso, mais arbitrário; porém, o operário, liberto da sujeição ao “patrão”, liberto do espírito servil de hierarquia, impulsionado também pelas novas condições gerais em que se encontra a sociedade em razão da nova fase histórica, o operário obtém inestimáveis conquistas de autonomia e iniciativa.

Na fábrica, a classe operária se torna determinado “instrumento de produção” em determinada constituição orgânica; cada operário passa “casualmente” a fazer parte desse corpo constituído: casualmente no que se refere a sua vontade, mas não no que se refere a seu posto de trabalho, já que ele representa determinada necessidade do processo de trabalho e produção e só por isso é contratado, só por isso pode ganhar seu pão. Ele é uma engrenagem da máquina-divisão do trabalho, da classe operária transformada em um instrumento de produção. Se o operário adquire clara consciência dessa sua “necessidade determinada” e a põe na base de um aparelho representativo de tipo estatal (isto é, não voluntário, contratualista, por inscrição, mas absoluto, orgânico, aderente a uma realidade que deve ser reconhecida caso se queira garantir o pão, a roupa, o teto, a produção industrial), se o operário, se a classe operária faz isso, faz uma coisa grandiosa, dá início à era dos Estados operários que deverão confluir na formação da sociedade comunista, do mundo organizado sobre a base e o tipo da grande fábrica mecanizada, da Internacional Comunista, na qual cada povo, cada parte da humanidade toma forma na medida em que se encarrega de uma produção importante, não mais na medida em que é organizada na forma de Estado e possui determinadas fronteiras.

Enquanto constrói esse aparelho representativo, na realidade a classe operária cumpre a expropriação da primeira máquina, do mais importante instrumento de produção: a própria classe operária, que se reencontrou, que adquiriu consciência de sua unidade orgânica e que unitariamente se contrapõe ao capitalismo. Desse modo, a classe operária afirma que o poder industrial, a fonte do poder industrial, deve retornar à fábrica, põe novamente a fábrica, do ponto de vista operário, como forma na qual a classe operária se constitui em corpo orgânico determinado, como célula de um novo Estado, o Estado operário, como base de um novo sistema representativo, o sistema dos conselhos. O Estado operário, por nascer de acordo com uma configuração produtiva, cria com isso as condições de seu desenvolvimento, de sua dissolução como Estado, de sua incorporação orgânica a um sistema mundial, ou seja, a Internacional Comunista.

Assim como hoje, no conselho de uma grande fábrica mecanizada, cada equipe de trabalho (cada grupo profissional) se articula, do ponto de vista proletário, com as demais equipes de uma seção; cada momento da produção industrial se funde, do ponto de vista proletário, com os outros momentos e põe em realce o processo produtivo, do mesmo modo, no mundo, o carvão inglês se funde com o petróleo russo, o trigo siberiano com o enxofre da Sicília, o arroz de Vercelli com a madeira da Estíria… formando um organismo único, o qual é submetido a uma administração internacional que governa a riqueza do globo em nome de toda a humanidade. Nesse sentido, o conselho operário de fábrica é a primeira célula de um processo histórico que deve culminar na Internacional Comunista não mais como organização política do proletariado revolucionário, mas como reorganização da economia mundial e de toda a convivência humana, nacional e mundial. Toda ação revolucionária atual tem valor, é real historicamente, na medida em que adere a esse processo, na medida em que é concebida e executada como um ato dirigido no sentido de liberar esse processo das superestruturas burguesas que o entravam e obstaculizam.

As relações que devem existir entre o partido político e o conselho de fábrica, entre o sindicato e o conselho de fábrica, já estão implícitas nessa exposição: o partido e os sindicatos não devem se pôr como tutores ou como superestruturas já constituídas dessa nova instituição, na qual o processo histórico da revolução ganha forma constatável; eles devem se posicionar como agentes conscientes de sua libertação das forças de compressão que se concentram no Estado burguês, devem propor-se organizar as condições externas gerais (políticas) nas quais o processo revolucionário ganha a máxima celeridade, nas quais as forças produtivas liberadas encontram sua máxima expansão.

NOTAS

[nota 1] Este artigo de Gramsci se insere numa polêmica que dividiu, na época, os principais fundadores de L’Ordine Nuovo. Discordando da maioria dos demais redatores, Angelo Tasca manifestou-se, em diferentes ocasiões, contra a teoria ordinovista dos conselhos de fábrica, defendendo a tese dos maximalistas segundo a qual os conselhos deveriam se subordinar (ou mesmo se integrar) aos sindicatos e o poder operário na fábrica deveria ser complementado por um poder político. Num informe apresentado em 13 de abril de 1920 à seção socialista de Turim, Tasca afirma que “é absolutamente necessário que os conselhos de fábrica se tornem parte integrante dos sindicatos”. Contudo, foi no Congresso da Câmara do Trabalho de Turim, realizado de 23 a 28 de maio de 1920, quando Tasca reafirma tais posições, que Gramsci toma publicamente posição contra ele. No artigo “O relatório Tasca e o Congresso Cameral de Turim”, L’Ordine Nuovo, ano II, n. 4, 5 de junho de 1920, Gramsci se empenha em registrar as diferenças, já indicadas no presente artigo, sem disfarçar o sentimento de quase traição que as posições de Tasca provocaram no grupo de L’Ordine Nuovo: “Com a permissão do companheiro Tasca, afirmamos que sua intervenção de poucas horas arruinou um trabalho de educação e elevação do nível da cultura operária que custou a L’Ordine Nuovo e seu grupo um ano de trabalho e esforço”. O ponto-final dessa polêmica com Tasca aparece no artigo “O programa de L’Ordine Nuovo”. (N. E. O.) Não assinado, L’Ordine Nuovo, ano II, n. 45, 5 de junho de 1920.

[nota 2] L’Ordine Nuovo, que após a fundação do PCd’I em janeiro de 1921, tornar-se-á seu órgão oficial de imprensa, expressava claramente tentativas persistentes de renovação do PSI, superação de concepções cristalizadas e dogmáticas sobre o papel do partido e dos sindicatos, assim como buscava estabelecer uma conexão orgânica com a Internacional Comunista. Isso pode ser verificado tanto nas temáticas do jornal entre 1919 e 1920, que se referem ao “programa do Partido Comunista”, quanto pela publicação de artigos de líderes russos como Bukhárin, Lênin e Trótski. Para Gramsci, o principal ponto de confluência entre o programa bolchevique e o italiano era o papel revolucionário dos conselhos, posição sempre minoritária no PSI.