“Não temos uma história feliz e os países que não as têm costumam delegar muito aos seus intelectuais.” Assim resumiu Gildo Marçal Brandão um longo debate sobre o protagonismo social e político dos intelectuais em sociedades “atrasadas” e “periféricas” como a brasileira. No entanto, o modo como tal protagonismo se manifesta muda de acordo com o momento histórico em questão. Entender a atuação pública de Florestan Fernandes, que permanentemente buscou instituir modos novos — e mais democráticos — de relacionamento entre os intelectuais e a sociedade, implica capturar seus nexos com as condições mais gerais da vida cultural e política do país.

Florestan começou a intervir no debate público na primeira metade da década de 1940, mais precisamente em 1943, quando é convidado simultaneamente a escrever na Folha da Manhã e em O Estado de S.Paulo no momento em que realiza sua passagem de aluno para futuro professor-assistente no curso de Ciências Sociais da USP — curso criado havia apenas nove anos, junto com a própria fundação da Universidade. O convite para publicar nos jornais era tanto uma forma de reconhecimento do jovem talento quanto um meio de provê-lo de recursos materiais e simbólicos mais condizentes com o seu novo status — como se sabe, Florestan era filho de empregada doméstica e chegou à universidade depois de uma trajetória muito particular de sacrifícios pessoais e escolarização irregular e tardia.

Naquele período dramático e conturbado no plano internacional — momentos finais da Segunda Guerra Mundial — e em âmbito doméstico — crise do Estado Novo e prenúncio de uma abertura democrática —, escrever nos jornais implicava discutir as novas tarefas que se impunham aos intelectuais. Tal tema, aliás, foi extensamente discutido no I Congresso Brasileiro dos Escritores, no qual Florestan atuou como correspondente enviado pela Folha da Manhã. Este congresso, que ficou conhecido pela posição crítica assumida pelos escritores em relação à ditadura varguista, igualmente levantou diferentes discussões sobre o trabalho intelectual — a questão dos direitos autorais, por exemplo — e sobre a situação de penúria cultural e educacional da sociedade brasileira. Além de cobrir o evento para os leitores do jornal matutino, Florestan aproveitou a ocasião para escrever uma série de artigos em que ele acionava os argumentos do sociólogo húngaro Karl Mannheim sobre a “responsabilidade da inteligência”, quer dizer, sobre os compromissos dos homens e mulheres de ideias com uma ordem social aberta e democrática. No fundo, a preocupação de Florestan era que a atuação organizada dos intelectuais reunidos no congresso se esgotasse na crítica à ditadura, fragmentando-se posteriormente com a queda do regime. O decisivo, segundo ele, seria a formação uma frente intelectual duradoura realmente engajada no processo de democratização cultural, política e social do país. Como sabemos, os consensos mínimos em torno de uma ordem democrática foram se esfacelando já nos anos seguintes à queda da ditadura do Estado Novo, dada a crescente polarização entre liberais, nacionalistas, socialistas e comunistas, o que repercutiu fortemente nos meios intelectuais. Porém, a atuação pública de Florestan na imprensa se deu sobretudo a partir do lugar institucional ao qual se entregou de corpo e alma: a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (atual FFLCH/USP).

Ao passar das margens ao centro da produção cultural de São Paulo, Florestan soube incorporar como poucos uma espécie de “radicalismo plebeu”, como disse Gabriel Cohn, no cerne de sua sociologia, perspectiva essa que foi se engatando igualmente com uma forma muito própria de participar do debate público e de conceber o próprio lugar da Sociologia nele. Afinal, pode o partido da inteligência atuar politicamente de modo transformador em uma sociedade autocrática e extremamente desigual? Haveria algum papel específico para a Sociologia (e para a pesquisa científica em geral) no debate público? Essas são algumas das perguntas que Florestan permanentemente levantou em seus artigos na imprensa, atividade que cultivou de modo mais ou menos intenso até o final da vida.

Cumpre registrar que, até fins da década de 1940, o lugar do sociólogo como “profissional” e detentor de um conhecimento especializado na grande imprensa ainda estava por se consolidar. Em sua atuação na imprensa, Florestan foi pioneiro para a visibilidade da Sociologia, inscrevendo-se no debate público como sociólogo e acionando os recursos cognitivos da disciplina para denunciar a inexistência de uma ordem social fundada em direitos e garantias sociais mínimas na sociedade brasileira. Como analisa Elide Rugai Bastos (Unicamp), o compromisso com uma ordem democrática, mais que uma simples tomada de posição política, é um princípio constitutivo da própria sociologia de Florestan. É a partir dos valores emancipatórios que ele analisa as possibilidades ou os bloqueios sociais sistemáticos à democratização das relações sociais e o sentido mais geral da mudança.

Tarefa sem dúvidas arriscada, pois a crítica bem-fundamentada ao status quo tinha que se fazer simultaneamente à defesa da universidade e das Ciências Sociais como conhecimento legítimo e autônomo. E, para complicar as coisas, como as pesquisas de Florestan foram escrutinando já na década de 1950, numa sociedade desigual e excludente como a brasileira, há uma dupla dificuldade: de um lado, a irresponsabilidade coletiva dos “de cima” resulta numa zona de indiferença em relação aos interesses da maioria da população; de outro, o pauperismo e a fragmentação social dos “de baixo” dificultam enormemente a articulação autônoma das demandas democráticas. Como, nesse cenário, não fazer a Sociologia girar num “circuito fechado”, para recuperarmos uma imagem cara a Florestan? Para ele, não caberia senão apostar na “emergência do Povo na história”, na marcante frase que está na nota explicativa que abre A integração do negro na sociedade de classes, sua tese de cátedra de 1964, e na Sociologia como forma de revolucionar o horizonte cultural. Aposta que nada tinha de voluntarista, pois, como sociólogo, ele tinha total clareza das dificuldades de sua viabilização — mas, se o compromisso com a ordem democrática e com o conhecimento científico são irrenunciáveis, a aposta teria que se colocar a despeito de sua improbabilidade.

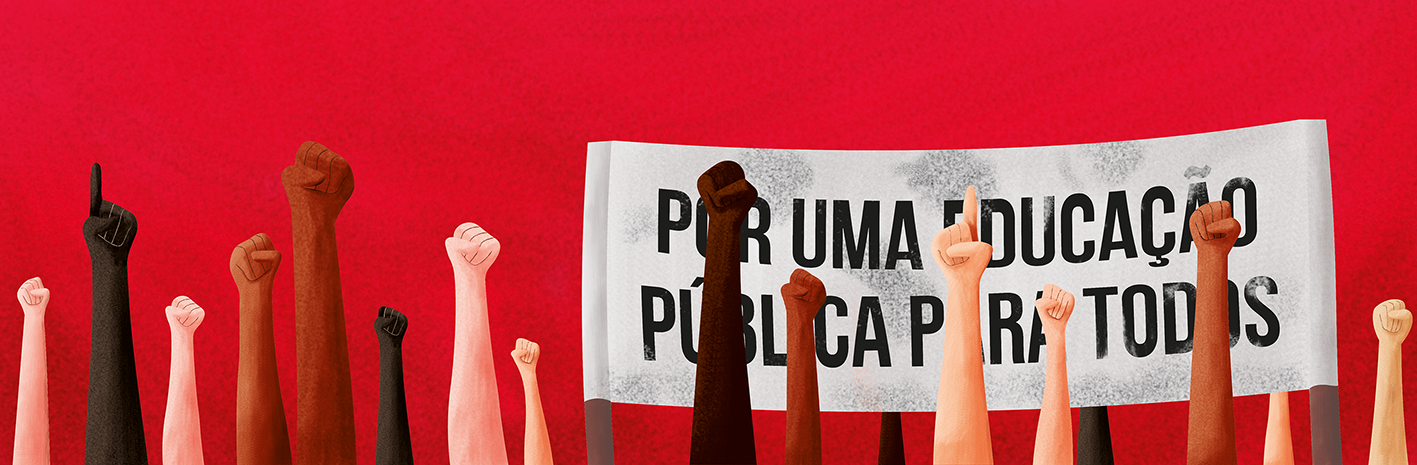

Essa aposta impossível de Florestan se revela de modo agudo em dois momentos marcantes da passagem dos anos 1950 para a década seguinte. O primeiro é o seu protagonismo intelectual e político na Campanha em defesa da escola pública, que enfrentou os fortes interesses confessionais e das instituições privadas na organização da escola básica no Brasil. O segundo foi a retomada do material de pesquisa sobre as relações entre brancos e negros em São Paulo, feita ainda no começo dos anos 1950, para a redação de sua tese de cátedra de 1964. Não obstante as diferenças entre o engajamento ativo em um movimento social como a Campanha — que contou com intensa divulgação nas páginas do Estadão, aliás — e uma alentada monografia científica, os textos escritos por Florestan nesse contexto exprimiam com muita nitidez os dilemas da democracia no Brasil. Por um lado, o contato estreito e duradouro com o associativismo negro — como vem discutindo recentemente Mário Medeiros da Silva (Unicamp) — e sua ligação com variadas lideranças do movimento educacional permitiram a Florestan perscrutar como as demandas democráticas se organizavam socialmente. Para ele, os dois movimentos colocavam em pauta com muita clareza o cerne do problema: a democratização da riqueza, do poder e do prestígio como bases para uma ordem social aberta e igualitária. Por outro lado, a vitória dos interesses privatistas na educação, denunciada veementemente por Florestan nos textos reunidos em Educação e sociedade (1966), e a brutal indiferença dos círculos dirigentes brancos em relação às reivindicações do movimento negro, analisada em suas diferentes modalidades em A integração do negro, revelavam de modo chocante a ausência de substância democrática no comportamento das camadas privilegiadas da sociedade.

Eis o dilema da democracia no Brasil: apenas os setores mais vulneráveis da sociedade manifestavam de modo efetivo o compromisso com uma ordem social fundada em direitos e garantias universais. Caberia à Sociologia, segundo Florestan, dizer com todas as letras que, dentre as opções históricas disponíveis, só o protagonismo político do povo e a democratização da sociedade e da cultura poderiam reverter o estado geral de subdesenvolvimento da sociedade brasileira.

Por óbvio, a aposta impossível no protagonismo popular em uma sociedade autocrática e extremamente desigual acabaria sendo proscrita politicamente com as cassações e aposentadorias compulsórias que se seguiram ao AI-5. Florestan, numa nova e igualmente penosa travessia, teria que recompor em grande medida o seu quadro de atuação institucional e política e recalibrar o lugar possível da Sociologia em uma sociedade que se revelava estruturalmente avessa à democratização. Seja como for, ele jamais deixou de atender ao intenso chamado que as sociedades “atrasadas” e “periféricas” fazem aos seus homens e mulheres de ideias para intervir politicamente. Porém, recusou de modo corajoso o espaço confinado de atuação a ele disponível, buscando criar um espaço novo — e democrático — de comunicação entre intelectuais e sociedade, através do conhecimento sociologicamente orientado. Somente essa comunicação poderia dar à Sociologia um papel efetivo na democratização, conectando-se a um processo mais amplo de aprendizagem social. O bloqueio político à constituição deste espaço certamente diz muito não só sobre a trajetória de Florestan, mas sobre a tragédia do Brasil contemporâneo.