O período de confinamento teve um gosto duplamente irônico para mim. Ele foi decretado justamente quando eu buscava algum tipo de atividade que me permitisse sair um pouco de casa. O mais natural seria encontrar aulas em alguma faculdade. Como não estava conseguindo, resolvi tentar o Ensino Médio. Meu último compromisso antes de me fechar em casa foi justamente um almoço com um amigo que talvez me ajudasse. Agora, com quatro meses fechado, acho que posso desistir...

Por outro lado, não passei vontade na quarentena. Depois de uma semana, eu já tinha visto dezenas de pessoas reclamando do isolamento, sobretudo por se sentirem emparedadas. Com isso, o tédio e a depressão poderiam se tornar um incômodo ainda mais grave.

Resolvi, então, organizar oito encontros por meio da internet para discutir alguns aspectos da literatura francesa contemporânea. Além do tema e da forma de veiculação, não resolvi outros detalhes ao divulgar o projeto nas redes sociais. Eu não pretendia cobrar nada e minha única exigência era a de que os interessados me mandassem um e-mail para organizarmos melhor o contato. Fiquei animado com a possibilidade de ter, duas vezes por semana em um mês, uma sala de aula.

Em pouco mais de uma semana apareceram por volta de 1500 e-mails. As pessoas perceberam que precisariam encontrar ocupações durante o confinamento. Algum contato com quem divide os mesmos gostos seria importante. Consegui uma sala de aula virtual com uma amiga, mas caberiam apenas 250 pessoas. Resolvi então dobrar os meios de transmissão e adotei minha conta no Instagram como o melhor local para quem quisesse acompanhar. Nesse caso, não seria preciso inscrição prévia ou qualquer outra coisa parecida. Faltava definir o conteúdo de cada um dos encontros.

A escolha pela literatura francesa contemporânea foi meramente afetiva e relacionada à minha criação literária. Embora encontre grandes escritores em inúmeras tradições diferentes, o que mais, de fato, me atrai como projeto estético coeso e consequente é o praticado pelos franceses desde a segunda metade do século passado.

Enfrentei, porém, um problema inusitado e diretamente relacionado ao confinamento. O curso precisaria começar com Georges Perec e inevitavelmente passar pelo nouveau roman. Marguerite Duras é um dos principais nomes da literatura francesa das últimas décadas. No entanto, meus exemplares desses autores não estavam em casa e sim em uma sala afastada, onde guardo boa parte da minha biblioteca. Para o curso, precisei ficar com os volumes que ficaram na única estante que mantenho em casa. Com o vírus ainda à solta, e por questões de espaço, é com o que tenho à mão que também começo este texto.

Marquei a abertura do curso com um livro que adoro, Para o amigo que não me salvou a vida, de Hervé Guibert, e com uma teoria que me parece mera presepada, a tal da autoficção francesa. Desenvolvida em 1977 por Serge Doubrovsky, que, conforme tomava noção do despropósito, refazia aqui e ali suas hipóteses, a teoria francesa da autoficção merece hoje uma conclusão objetiva: ela serve mais para alimentar a sanha por fofoca de certo grupo de leitores ilustrados do que para propor qualquer raciocínio mais consistente.

Já alguns dos livros que acabaram enfeixados por esse rótulo são de fato notáveis e nos oferecem uma boa oportunidade de reflexão. É o caso de Para o amigo que não me salvou a vida. Publicado na França em 1990 e no Brasil cinco anos depois (pela José Olympio), fez imenso sucesso não apenas por ser um dos primeiros objetos artísticos a lidar com a epidemia da aids que, àquela altura, era tão desconhecida quanto letal, mas também por recusar a ideia de representação, preferindo a intervenção direta na realidade.

Em um primeiro momento, o livro fez com que inúmeros leitores mordessem a isca do autor e saíssem por aí tentando identificar a quem o livro hipoteticamente se referia. Algumas provocações públicas do próprio autor ajudaram na disseminação dos boatos, que foram perdendo a força conforme o texto assumia seu lugar: o de um documento histórico que pretende dar voz a uma geração que antes era comemorada pelo vigor estético e reflexivo e agora estava sendo dizimada.

Se nunca foi exatamente afeito a produções que pretendem de uma forma ou de outra agradar ao establishment (e aqui não falo apenas do poder político, mas também do estético), Guibert, com o livro, pretende enterrar de vez qualquer tipo de positividade diante da geração que encerrava os anos 1980. Aponta assim para o fato de que o governo de François Mitterrand (1981-1995), visto por muitos como progressista, na verdade não tinha qualquer cuidado com seus cidadãos.

O próprio meio intelectual também acaba objeto de crítica feroz, já que suas preocupações não redundaram em qualquer defesa da vida de seus integrantes. É desta forma, inclusive, que devem ser observadas, em Para o amigo que não me salvou a vida, as inúmeras menções a livros, momentos culturais, lugares e incidentes históricos. A coincidência de nomes tem dupla função: por ser um livro de denúncia, o fato de Guibert identificar-se o coloca mais próximo da questão que ele levanta. A obra, portanto, se torna eficaz. Depois, ao identificar a personagem com o nome que assina o livro, esses artistas estão, na verdade, impondo um novo passo na circulação dos objetos estéticos. Agora, o nome que assina a obra faz parte dela. A narrativa, portanto, começa ainda antes da primeira página.

Esse processo faz com que o livro, observado aqui não apenas como suporte de um discurso, mas como um objeto material, tome nova dimensão na sociedade que o recebe. Ele deixa de ser mero veículo de uma possível (e ficcional) representação da realidade para se tornar parte dela. Vou dizer de outro jeito, porque o argumento é decisivo para a forma como enxergo a literatura: uma obra artística não representa a realidade; ela faz parte da realidade, agindo sobre esta e a transformando. Portanto, não tem sentido compreender a literatura a partir de um suposto contexto histórico que seja exterior a ela. Ao contrário, a literatura influi nos acontecimentos e, quanto mais eficaz, mais bem-sucedida ela é, esteticamente falando. A ficção fere a realidade, transformando-a com a intensidade que o autor for capaz de obter.

Outra consequência obrigatória aqui é o contato, formalmente observado, com as artes plásticas. Quem deve tê-lo melhor representado nos últimos anos é Sophie Calle, muito conhecida no Brasil graças à bela exposição Prenez soin de vous [Tome conta de você], constituída por um e-mail, em que um ex-namorado encerra relação com uma pessoa com o mesmo nome da artista, e pela tradução dessa situação para dezenas de linguagens diferentes do texto. Há uma coreografia, uma partida de xadrez, montagens radiofônicas e outras criações, inúmeras notáveis. Compuseram a exposição no Brasil, ainda, as afirmativas de Calle de que ela de fato havia recebido o e-mail e um reencontro constrangedor com um homem que admitiu tê-lo escrito.

Desde os anos 1980, Sophie Calle desenvolve uma série de trabalhos artísticos inusitados e ousados, em que um dos principais interesses parece ser a instalação da artista em um lugar de voyeur, portanto, tornando-se parte da obra — que, aliás, se inicia nos olhos dela. O livro Histórias reais (Editora Agir) saiu no Brasil em 2009 e reúne uma série de pequenos contos que dialogam o tempo inteiro com imagens de situações urbanas, manuscritos, alguns nus e, sobretudo, poses da própria Calle em diferentes situações. Redigidos em tom intimista mas com linguagem precisa (o que enfatiza o aspecto de criação e não o de memória), os textos, no geral, apontam para situações de opressão em que o machismo contemporâneo cria todo tipo de violência e obtusidade. Um dos primeiros textos do livro é este: “Aos quinze anos, eu tinha medo dos homens. Um dia, no restaurante, escolhi uma sobremesa pelo nome: ‘Sonho de moça’. Perguntei ao garçom do que se tratava. Ele respondeu que era surpresa. Minutos mais tarde, o homem colocou diante de mim um prato com uma banana descascada e duas bolas de sorvete de baunilha. Depois, em meio ao silêncio geral, desejou-me bom apetite, com um sorriso nos lábios. Contive as lágrimas e fechei os olhos, assim como fiz, anos depois, na primeira vez que um homem ficou nu na minha frente”. Outro texto, dos mais fortes, aparece acompanhado de uma foto na qual a artista está rindo e usando um nariz postiço de porco: “É uma história meio louca. Eu tinha trinta anos. Um homem me procurou dizendo que tínhamos projetos parecidos. Concordei em marcar um encontro com ele, sempre tenho medo de perder alguma coisa. Sua arte consistia em pedir a desconhecidas que dormissem com ele. Eu mesma já não havia pedido a estranhos que se deitassem na minha cama para serem fotografados? Ele combinou de me levar a um churrasco em Neuilly. Durante a noite inteira, banquei a empregada. Grelhei salsichas, servi, limpei. Ocupada, o tempo passava rápido. Tarde da noite, ele me deixou na porta de casa, curvou-se, procurou meus lábios. Empurrei-o, dizendo: ‘Quem disse que quero beijá-lo?’ Ele respondeu: ‘Não faz mal, você come como um porco!’ Vários anos se passaram, mas essa frase continua me atormentando. Não lembro mais nada desse indivíduo, mas ele continua sentado à minha mesa”.[nota 1]

Histórias reais impõe uma reflexão imediata: os inúmeros casos de assédio aparecem em um trabalho francamente artístico, que adota todos os procedimentos que a artista sempre usou. Caso o leitor queira se lançar em um debate do tipo “aconteceu mesmo?”, ainda muito comum no ambiente reacionário brasileiro, é provável que acabe na posição de duvidar de uma denúncia de assédio, colocando-se ao lado do assediador. Como sabemos, muitos adoram quando a vítima é relativizada. Ainda assim, o trabalho de Calle é obviamente artístico. Com o movimento que ela impõe, portanto, qualquer raciocínio que tente reduzir a obra a um mero relato acaba sendo cúmplice de assédio. A eficácia estética da obra de Calle é tão grande que produz uma intervenção na realidade suficiente não apenas para eliminar a falsa dicotomia entre ficção e não ficção como também para colocar os tarados pela realidade junto aos tarados pela violência sexual. Poucos artistas tiveram tanta força nas últimas décadas.

O autor mais ruidoso da França nas últimas décadas é sem dúvida Michel Houellebecq. Com obra extensa, que vai da poesia ao ensaio, sua habilidade principal está no romance (embora seja um ótimo ator, algo comprovado no filme O sequestro de Michel Houellebecq, de Guillaume Niclaux). Seus três últimos livros compõem uma série impressionante em que a história aparece sempre observada por personagens que mais sofrem seus efeitos do que participam dos principais movimentos. Os protagonistas são, no geral, homens perturbados e repugnantes.

O mapa e o território, lançado no Brasil em 2012 pela Record, é uma sátira ao mundo artístico e confirmação de que o nome que assina a obra faz parte dela: alguém com o nome Houellebecq acaba morrendo no meio da trama, o que não a impede de continuar, já que (e os franceses sabem disso) o leitor ocupa espaço simétrico ao autor. Publicado em 2015, Submissão (Alfaguara) descreve um dilema que pouco tempo depois se tornaria íntimo de muitos países: há alguma possibilidade de tolerarmos a intolerância? Houellebecq responde através de um pleito eleitoral fictício, um segundo turno entre uma candidata fascista e um religioso a princípio moderado.

Serotonina (Alfaguara), lançado em 2019 e de longe seu melhor livro, impressionou a crítica por trazer no enredo as ainda muito incipientes manifestações dos coletes amarelos, que o livro apoia sem muita ambiguidade. A trama se baseia, de novo, no mergulho que um homem repugnante realiza em suas próprias angústias, mesquinharias e falsidades. O mundo é tão gentil com ele quanto ele é com seu entorno. Um detalhe formal dá a base de toda a decadência: só temos acesso ao que o homem enxerga, o que aos poucos vai tornado a trama cada vez mais rarefeita.

Figura notável, Virginie Despentes é tão habilidosa no romance de ficção quanto no ensaio. Dela, foi publicado no Brasil Teoria King Kong (n-1 edições), uma espécie de análise profunda e inflamada da geração punk, de que ela foi uma representante típica. Despentes une contracultura a um manifesto feminista notável, criando um texto que serve, também, como ideário: “Felizmente existe Courtney Love. Em particular. E o punk rock, em geral. Uma tendência a adorar o conflito. Dei uma geral na minha saúde mental, de dentro dessa minha sombra de loira. Mas o monstro em mim não se rende. […] Não sou doce, não sou amável e não sou burguesa. Tenho picos hormonais que me deixam fulgurantemente agressiva. Se eu não viesse do punk rock, eu teria vergonha do que sou. Não fui feita para me adaptar a esse ponto. Mas eu venho do punk rock e estou orgulhosa de não ter conseguido”.[nota 2]

Seus livros, de fato, trazem uma disposição para o conflito, inclusive o que denuncia o Estado francês. No ano passado, saiu por aqui o primeiro volume de A vida de Vernon Subutex (Companhia das Letras), espécie de saga em que um homem perde o controle da própria vida depois de ver-se atropelado por um mundo que não é mais o seu. O velho roqueiro comerciante de discos em vinil já não cabe muito bem na era da música digital. Como cenário, uma Paris violenta, cheia de racismo, de preconceito contra todos que não conseguem se enquadrar na rotina neoliberal de muita hipocrisia por trás da marca de cidade-luz.

Aqui é importante sublinhar: a literatura francesa contemporânea critica o tempo inteiro e com bastante radicalismo o Estado francês e a sociedade do país, violenta e racista, mascarada por cafés chiques e pela elegância postiça e cafona de Paris.

Em 2008, Annie Ernaux lançou Os anos, em que observa a dificuldade de escrever um texto autobiográfico. A história, publicada no Brasil em 2019 pela Três Estrelas, acaba se tornando uma espécie de acúmulo de camadas em que cada evento se acrescenta ao anterior para nublar ainda mais os olhos de quem os enxerga retrospectivamente. Ernaux parece mostrar que todo discurso não é apenas contaminado: através dele, não é possível chegar a qualquer lugar seguro. Do mesmo jeito, não se trata de afirmar a impossibilidade da comunicação, questão a que os modernistas já deram conta. Aqui, o próprio livro se torna objeto de impossibilidades: não dá para lembrar direito, imaginar tudo e escrever alguma coisa. Para a autora desse livro melancólico e muito potente, talvez tudo o que possamos é “salvar alguma coisa deste tempo ao qual nós nunca mais voltaremos”.

Édouard Louis também lida com a hipocrisia do Estado francês, agora se voltando para uma comunidade definida: os homossexuais e seu entorno de opressão e preconceito. Para quem tem ilusões sobre uma sociedade que se apresenta como a vanguarda nos direitos, sobretudo por ter sido a pátria da primeira Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), O fim de Eddy, lançado em 2014 na França (e em 2018 por aqui, pela Tusquets), descreve o interior francês cheio de violência, com as relações todas definidas a partir de pequenos espaços de poder, pois à miséria econômica se juntam outras que vão minando ainda mais qualquer possibilidade de existência digna e livre dos grupos vulneráveis. A França pode vestir um manto colorido e iluminá-lo, já que sua capital é a cidade-luz, mas é bastante homofóbica. Em História da violência, publicada neste ano no Brasil pela Tusquets, o autor descreve, a partir de uma hábil sobreposição de vozes, a saga do narrador (que tem o mesmo nome de quem assina o livro, o que o torna ainda mais violento e esteticamente eficaz) para conseguir verbalizar e obter o mínimo de justiça depois de ter sofrido um estupro e uma tentativa de assassinato. No caso, então, aparece além da homofobia, aqui disfarçada por trás de boas ações e olhares caridosos, o preconceito racial.

Essa junção aliás é o motor para outro livro notável: Aquele que é digno de ser amado, de Abdellah Taïa, lançado por aqui em 2017 pela Editora Nós. Composto por quatro cartas em ordem cronológica decrescente (de 2015 a 1990), o romance faz uma associação clara e, ao mesmo tempo, inusitada. A descoberta do afeto e do prazer que um homem francês oferece a um jovem marroquino é vista como uma espécie de correlato à colonização que o Estado francês realiza há séculos em diversos cantos do mundo. Se a presença ostensiva das armas não é hoje tão grande — embora ainda exista —, a invasão cultural assimétrica continua muito forte. Afinal de contas, a beleza e o charme franceses, bem como sua falsa tolerância aos costumes não conformistas e a sociedade pretensamente esclarecida, são produtos de exportação muito bem-sucedidos. O texto de Taïa não usa o lirismo para disfarçar meias palavras e conclusões ensimesmadas. Ao contrário, faz dele arma de choque. O trecho a seguir é um entre tantos: “Confrontado, você só sabia se esconder, Emmanuel. Você não é nem racista nem conservador, sempre vota na esquerda e não sonega imposto. No entanto, você não teve escrúpulo nenhum em reproduzir em mim, no meu corpo, no meu coração, tudo o que a França se recusa a ver: o neocolonialismo”.[nota 3]

Com regularidade e cuidado, a Editora Nós tem trazido para o Brasil a obra da escritora ruandesa de expressão francesa Scholastique Mukasonga. Formada por A mulher de pés descalços, Nossa Senhora do Nilo e Baratas, a trilogia que saiu por aqui é uma espécie de salvaguarda contra qualquer tipo de revisionismo do massacre que, em abril de 1994, os hutus impuseram aos tutsis em Ruanda, deixando absolutamente exposto, com 800 mil assassinatos em pouquíssimos meses, que as lutas pela aplicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos não atingiram boa parcela da população do mundo. Os livros formam um memorial em que a história das pessoas próximas à autora acaba se enredando nas tramas que a política impunha a cada morador de Ruanda, independentemente de qualquer posição social, filiação ideológica ou mesmo adesão à dominação externa. Baratas, para mim o mais eficaz da trilogia, é um túmulo para os parentes que Mukasonga perdeu e sequer sabe a localização dos corpos. A literatura, aqui, serve como substituição efetiva não apenas de outras instâncias da sociedade, mas inclusive de lugares geográficos que a violência das relações políticas fez desaparecer para uma parte das pessoas.

Muito recentemente saiu no Brasil O retalho (Editora Todavia), de Phillipe Lançon. O autor é o único jornalista sobrevivente do atentado que o jornal satírico Charlie Hebdo sofreu em janeiro de 2015 — mesmo dia que em chegariam às bancas uma edição com Michel Houellebecq e seu Submissão na capa, discutindo a questão do Islamismo na França. A partir de capítulos longos, com uma história lenta e angustiante, o ato terrorista é recomposto pelos olhos de quem precisará sobreviver a ele. Lançon discute a política francesa das últimas décadas, o relacionamento do jornal com grupos radicais e com outros órgãos de imprensa, e entrelaça tudo isso a uma espécie de jornada pela reconstrução do próprio rosto. É como se a tentativa de compreensão de uma sociedade não pudesse deixar de ser feita a partir de suas fraturas, sobretudo as mais expostas. De forma melancólica, a propósito, o texto faz uma espécie de círculo trágico e acaba com o autor, já em bom estado de recuperação, assistindo na TV a um novo massacre, agora o do teatro Bataclan, também em 2015. A conclusão é óbvia: mesmo que o cidadão consiga se recuperar, a sociedade como um todo terá um caminho ainda mais difícil. E olha que a recuperação de Lançon foi quase um périplo…

O autor lida com o trauma como se ele o tivesse lançado em uma espécie de mundo paralisado: “Eu não vivia nem o tempo perdido nem o tempo redescoberto; vivia o tempo interrompido”.[nota 4] Aqui a referência à obra de Marcel Proust (1871-1922) é clara. Na verdade, o livro inteiro é uma referência a Em busca do tempo perdido, tanto em aspectos pontuais — como o fato de Lançon ler repetidas vezes o magnífico episódio da morte da avó — quanto de forma mais geral: tudo o que se evoca em O retalho é uma longa busca por fios desaparecidos, reminiscências desencontradas e relações no mais das vezes fragilizadas e inseguras. Ao mesmo tempo, a rotina se cerca por paisagens atraentes, por literatura e, no final das contas, por todo um complexo artístico que se não for redentor (e de fato não é), muitas vezes quase arrebata.

Meu recorte deixou de fora uma enormidade de autores relevantes. De imediato, é preciso citar, entre tantos, Mathias Enard, Alain Mabanckou e a releitura do romance histórico que Patrick Deville tem empreendido. Deville, a propósito, escreveu um romance cujo título já nos diz tudo para esse momento de pandemia: Peste e cólera.

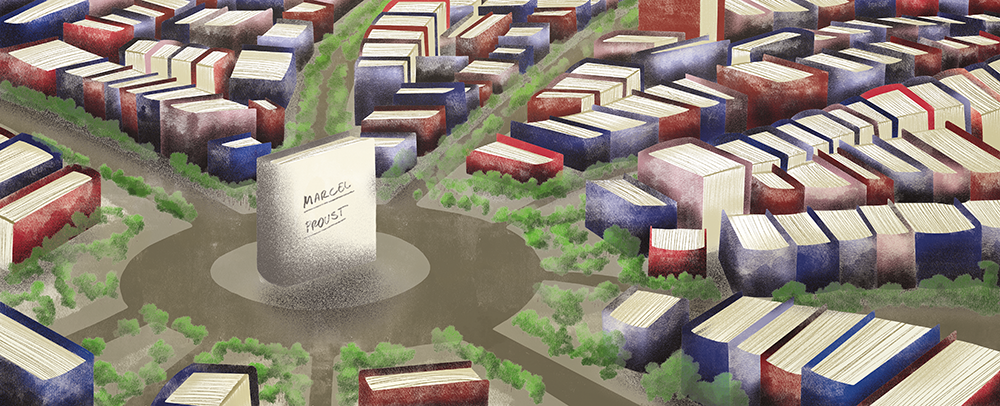

Como citei antes, a literatura francesa contemporânea tem um caráter de conjunto. Ainda que sejam muito diferentes entre si — seja na origem geográfica, nos lugares de criação ou até mesmo na concepção de arte que cultivam—, os autores e autoras parecem girar em torno de um projeto único. De fato, essa enorme construção tem nome e sobrenome: Marcel Proust. Em busca do tempo perdido é uma obra multifacetada, grandiosa e cheia de reentrâncias e mistérios, sem falar de suas ofertas para a literatura. Dela se pode partir de (quase) infinitos pontos para chegar a outros também bastante promissores. Se for para subir em um gigante dessa estatura, qualquer passo da escalada é já uma obra e tanto.

NOTAS

[nota 1] Os dois trechos foram traduzidos por Hortencia Santos Lencastre (Editora Agir, 2009).

[nota 2] Tradução de Márcia Bechara (n-1 edições, 2016).

[nota 3] Tradução de Paulo Werneck (Editora Nós, 2017)

[nota 4] Tradução de Júlia da Rosa Simões (Editora Todavia, 2020).