I

Em 1890, Sir James George Frazerpublica, em dois volumes, a primeira edição de seu monumental tratado de antropologia, O ramo de ouro. Frazer foi pouco a pouco acrescentando elementos até que, em 1915, sua obra já contava com doze volumes. O ramo de ouronasce de uma passagem de um poema de Virgílio — o poeta romano que acompanha Dante na Divina comédia. Porém, começando por um ponto de partida muito localizado e específico, Frazer logo faz desaguar um oceano de referências, leituras, interpretações e reflexões sobre uma vasta gama de assuntos.

Um de seus objetivos principais é entender como o ser humano, em suas origens, cria e processa o conhecimento, que mitos e ritos estão envolvidos na transmissão do saber e na constituição das comunidades. Para Frazer, a primeira fase desse percurso corresponde à magia, quando o homem está visceralmente ligado à natureza e aos elementos naturais; a segunda fase vem com a religião, com o início da projeção das crenças em direção ao abstrato; a terceira e última fase, que para Frazer era o presente, corresponde ao pensamento científico.

II

O filósofo Ludwig Wittgenstein, famoso por seus aforismos e suas reflexões sobre a linguagem, foi também um leitor atento de O ramo de ouro. Em 1931, quando estava em Cambridge, na Inglaterra, organizou um grupo de estudos para a leitura de Sir James Frazer. Suas notas de trabalho transformaram-se, muitos anos depois, no livro Observações sobre “O ramo de ouro” de Frazer, cuja primeira aparição ocorreu em uma revista acadêmica, em 1967.

Wittgenstein apresenta uma forte oposição ao que afirmou ser o pressuposto básico de Frazer: explicar o mundo externo aos habitantes de seu mundo interno. Ou, nas palavras de Wittgenstein, “tudo o que Frazer faz é tornar as práticas arcaicas razoáveis para as pessoas que pensam como ele”. Trata-se, portanto, de um delicado movimento que vai da ignorância ao conhecimento, um movimento que é sempre mediado por um “mestre”.

Chegando aí, Wittgenstein toca num dos pontos doutrinários da modernidade: a metanarrativa do progresso, de uma evolução gradual da barbárie “primitiva” para a ilustração moderna. O ramo de ouro tenta “explicar” o ritual mágico e religioso primitivo — e, por analogia, também o ritual cristão — como uma forma de ignorância que deve ser eliminada por “nós”, que sabemos muito mais do que os povos “primitivos”. Wittgenstein, lendo Frazer, se coloca no lugar do observador externo. O objetivo dele não é refutar os fatos de Frazer, dando exemplos de outros, mais atualizados, mas prestar mais atenção ao que uma determinada descrição pode e não pode nos dizer de fato. Wittgenstein quer, no fim das contas, emancipar a percepção que podemos ter desses fatos.

III

É precisamente esse o desejo por trás dos cinco textos que Jacques Rancière apresenta em seu novo livro, O espectador emancipado — ou seja, o desejo de problematizar a dicotomia que contrasta saber e ignorância. Partindo de um livro anterior — O mestre ignorante, de 1987 (edição brasileira, Autêntica, 2004) —, Rancière atualiza suas ideias diante do tempo presente e em torno de um questionamento: em uma época de tantos estímulos, como transformar a passividade do olhar em ação e em questionamento? “O saber”, escreve Rancière, “não é um conjunto de conhecimentos, é uma posição”. A posição que o mestre toma diante do aluno, a posição que a arte e as mídias tomam diante do espectador. Posições, afirma Rancière, que podem ser cruzadas, atravessadas, reposicionadas: o aluno coloca-se diante do mestre assim como o espectador coloca-se diante da arte.

Há uma lógica antiga, persistente em nossos cenários pedagógicos, que atribui ao mestre um papel de isolamento com relação ao aluno. O aluno será sempre o ignorante, e a função do mestre é diminuir a distância entre o seu saber e o não saber do outro. Assim como no paradoxo de Zenão, aqui também a flecha nunca chega ao alvo — pois o esforço daquele que detém o saber será sempre duplo e, frequentemente, hipócrita: ele só pode reduzir a distância com a condição de recriá-la incessantemente. Não se trata apenas do saber por si só. O que está em jogo é o ritual do saber, os meios para chegar até ele, o protocolo que permite o trânsito entre saber e não saber.

IV

Como aponta Rancière, “não há ignorante que já não saiba um monte de coisas”, tudo aquilo que aprendeu sozinho, “olhando e ouvindo o que há ao seu redor, observando e repetindo, enganando-se e corrigindo seus erros”. Mas para a lógica clássica, que separa e hierarquiza saber e ignorância, contrapondo-os, tal movimento não é válido. Para o mestre, o esforço de conhecimento do ignorante é “incapaz de organizar-se segundo a progressão que vai do mais simples ao mais complicado”. Pensamento normativo, que procura transformar a variedade infinita das percepções em uma pasta homogênea de mais-do-mesmo.

Emerge, do interior desse pensamento, uma cultura na qual o passado é uma espécie de vibração contínua e monótona, uma substância inerte que se pode modelar e manter em forma no modo mais útil. Uma cultura na qual se declara que existem valores não discutíveis, indicados com palavras de iniciais maiúsculas, principalmente Tradição e Cultura, mas também Justiça, Liberdade, Revolução. Uma cultura feita de autoridade, de segurança mitológica acerca das normas do saber, do ensinar, do comandar e do obedecer.

A maior parte do nosso patrimônio cultural é resíduo desse modo de pensar. Nos séculos passados, a cultura custodiada e ensinada foi sobretudo a cultura de quem era mais rico e mais potente. É inútil escandalizar-se com essa constatação, argumenta Rancière: é preciso procurar a consciência desses antigos procedimentos e, a partir da ampliação do ver, do viver e do falar, emancipar-se.

V

Magia, religião, ciência — as três fases apontadas por Frazer. Uma progressão que vai do primitivo ao esclarecido, a construção paciente de um abismo que separa saber e não saber, mestre e ignorante. Se o primeiro não reconhece a visão de mundo do segundo, é porque insiste que, de alguma maneira obscura, eles não habitam o mesmo mundo, há um abismo que os separa. A emancipação começa, escreve Rancière, “quando se questiona a oposição entre olhar e agir”, quando se compreende que as evidências que estruturam o mundo conforme está “pertencem à estrutura da dominação e da sujeição”.

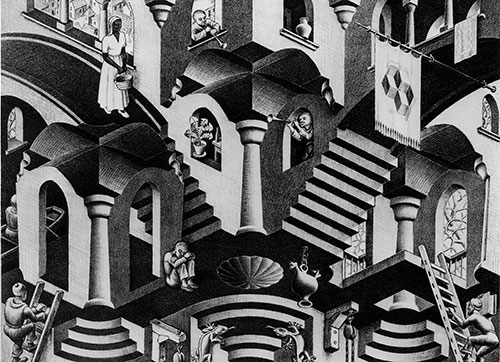

Não se trata, contudo, de uma inversão dos pares de oposição. É preciso misturar os registros, exercer um estar-no-mundo que seja heterogêneo e impuro. O espectador deve observar, selecionar, comparar, interpretar — deve relacionar o que vê hoje com as cenas e lugares de ontem, compor seu olhar como um caleidoscópio. É “o poder que cada um tem de traduzir à sua maneira o que percebe”, como escreve Rancière: “é nesse poder de associar e dissociar que reside a emancipação do espectador”.

A emancipação envolve ao menos três movimentos: 1) recusa do abismo entre saber e não saber; 2) resistência contra a distribuição de papéis fixos e 3) desvio e implosão das fronteiras entre territórios. É a partir daí que Rancière define, por exemplo, o trabalho da ficção — que não consiste em “contar histórias”, mas em “estabelecer novas relações entre as palavras e as formas visíveis, a palavra e a escritura, um aqui e um além, um antes e um agora”.

VI

Os cincos ensaios de O espectador emancipado, que vão desde a “emancipação” até a “imagem intolerável”, a “arte política” e o “pensamento crítico” (entre tantos outros temas), convergem, portanto, na seguinte tese: a mudança cultural não leva à perda de valor; pelo contrário, o valor simplesmente assume novas formas, ele é aberto aos movimentos da história, como o são também o olhar e a fruição estética. E Rancière desliza essa percepção em direção aos principais temas da arte na contemporaneidade — novas tecnologias, hibridismo de linguagens e práticas, limites éticos da imagem e do documento e as hierarquias das posições sociais.

Cruzando poderosas referências — desde o cineasta português Pedro Costa, até o artista visual chileno Alfredo Jaar, passando por Guy Debord, Hegel e Winckelmann —, Rancière constrói textos que são, ao mesmo tempo, legíveis, informativos e com grande carga reflexiva. Arcaico e moderno se misturam nas páginas, porque é assim que podemos, de forma produtiva, ver o mundo — poroso às diferenças.

Para Rancière, uma arte crítica é uma arte que sabe que seu “efeito político” passa pelo entrelaçamento de diversas linguagens. Uma arte que, além disso, dá a esse entrelaçamento figuras novas, explorando suas tensões e movimentando, assim, “o equilíbrio dos possíveis e a distribuição das capacidades”. Essa distribuição depende também de uma nova concepção da subjetividade, que não é mais uma construção autônoma, alheia e internalizada, e sim uma absorção crítica dos fragmentos éticos, estéticos e políticos que nos rodeiam.