Há quase três anos, em uma acalorada conversa de bar com amigos, eu defendia a total extinção, no ensino da literatura, das historiografias literárias. Saquei do bolso palavras como “nacionalismo”, “anacronismo” e “exigência caduca”. Naquela noite, a literatura tinha se tornado para mim uma nova Emparedada da Rua Nova, injustamente enclausurada pelas mãos cruéis dos historiadores da literatura e daqueles que se dedicam, principalmente nas escolas, a ensiná-la aos alunos. Pouco depois, porém, participei de um projeto que me fez repensar completamente aquelas ideias. Tratava-se do livro Ficção em Pernambuco: breve história, escrito e publicado de forma independente no ano passado pelo poeta Pedro Américo de Farias. Fui chamado para escrever o capítulo final do livro, apontando tendências, obras, autores e condições estruturais da produção literária do Estado entre 2000-2011. E embora mantenha uma posição crítica em relação à maneira como a literatura continua a serensinada tanto nas escolas, quanto nas universidades, percebi que minha aposta na abolição das histórias literárias implicava em uma ilusão, a de que as contradições e impasses inerentes ao tema poderiam ser resolvidos em uma tacada só, pela via mais fácil, e impostas de fora para dentro.

A desconfiança em relação à historiografia literárianão é de longe só minha. Em conversas prévias com o editor do Pernambuco, Schneider Carpeggiani, por exemplo, fui questionado: “por que fazer agora uma história da literatura em Pernambuco? O que isto aponta?”. Desta forma, este ensaio é dividido em duas partes gerais, cada uma das quais se desenreda sob os auspícios de uma pergunta. De início, tomo como ponto de partida a seguinte questão: Por que narrar a produção ficcional em Pernambuco? Nas páginas finais, a pergunta-bússola se torna outra: O que narram esses narradores? Assim, farei uma breve leitura comparativa entre os romances Nossos ossos, de Marcelino Freire, Estive lá fora, de Ronaldo Correia de Brito e O sonâmbulo amador, de José Luiz Passos. Estes três livros não devem ser tomados como uma espécie de sintese das tendências gerais da ficção contemporânea brasileira escrita por autores vinculados ao estado de Pernambuco. Embora sejam três escritores representativos, outros poderiam ter sido escolhidos. Proponho uma leitura destes livros aos leitores do Pernambuco como um exemplo dos caminhos possíveis que a prosa atual pode tomar; além disso, os três romances nos apresentam temáticas, personagens e procedimentos narrativas dignos de nota.

No seu livro Introdução à historiografia da literatura brasileira, o professor Roberto Acízelo de Souza nos aponta dois motivos possíveis que geraram certa desconfiança sobre as histórias da literatura. O primeiro é uma suposta decadência do nacionalismo. Como o próprio Acízelo aponta, o auge do prestígio das histórias literárias aconteceu no século 19, quando diversas nações, entre elas o Brasil, se lançaram à busca do Verdadeiro Espírito Nacional. Desta maneira, a literatura foi considerada o lugar por excelência “em que o espírito nacional poderia mirar-se e reconhecer-se”. Nossos escritores passaram a construir, especialmente a partir do romantismo, uma série de tópicos, imagens, paisagens, vozes e ideologias buscando criar e discutir o que era, afinal de contas, o Brasil, e qual o significado de afirmamos: “Somos brasileiros”.

Em paralelo, as historiografias literárias passaram a organizar não só as imagens do Brasil construídas na nossa literatura, como também organizaram as obras e mesmo as biografias dos seus autores em função de uma narrativa que pudesse apontar o nascimento, crescimento e maturidade de nossa própria nacionalidade. Em seus piores momentos, momentos estes que infelizmente continuam a se perpetuar em algumas práticas de ensino, a literatura é instrumentalizada em função da criação de uma imagem fixa de uma identidade nacional. Conceber, porém, as identidades nacionais como unas e avessas à mudança tem sido uma das principais críticas realizadas por diferentes teorias nas últimas décadas. Não há um Brasil, agora costumamos dizer, mas diferentes brasis; chamamos a nós próprios de pós-modernos e líquidos; tempo e espaço se tornaram cada vez mais simultâneos e relativos; as próprias identidades se fragmentaram e as entendemos como em constante metamorfose. Toda esta liquidez e velocidade, afirma o estudo de Acízelo, minou o segundo suporte ideológico das historiografias tradicionais: a ideia de linearidade, tão cara a certas vertentes do que hoje convencionamos chamar romantismo e realismo. Assim, argumenta o livro Introdução à historiografia da literatura brasileira, a história da literatura foi perdendo prestígio, ao longo do século 20, ao menos dentro dos estudos literários, para uma disciplina que se tornou a sua rival e principal contestadora: a teoria da literatura.

Teoria da literatura e história da literatura não precisam, é claro, se excluir mutuamente. Não é preciso desistir de contar a história da literatura brasileira, ou, como foi o caso do projeto capiteaneado por Pedro Américo, de contar parte desta história tendo Pernambuco como eixo organizdor. O nacionalismo continua a ser uma força em diferentes sociedades e novas abordagens da história da literatura podem ajudar a questionar suas ideologias e lançar nova luz sobre escritores antes desprezados, por exemplo. Além disso, contar uma história da literatura pode dar aos leitores e alunos uma visão mais concreta e vital dos fenômenos literários a serem estudados e isto dificilmente pode ser alcançado mediante um debate puramente teórico. Por fim, conclui Acízelo, as histórias literárias nos fornecem “um mapa do tempo” — e este foi exatamente o objetivo do Ficção em Pernambuco: breve história. Longe de ser um trabalho de crítica literária, ou de teoria, trata-se de uma cartografia, com um mínimo de indicações para que os interessados em nossa história literária consigam realizar suas próprias pesquisas.

Falei, linhas antes, em identidades e nacionalismos. Logo, não custa nada perguntar: existe uma Ficção Pernambucana? Se sim, então o critério para avaliar e entender a produção dos autores vinculados a Pernambuco passaria por uma averiguação de sua... Pernambucanidade? Estes conceitos são no mínimo problemáticos. A começar pelo fato de que não necessariamente os escritores associados a Pernambuco nasceram no próprio Estado. Os exemplos são muitos e daria dois nomes conhecidos: José Lins do Rego e Ariano Suassuna, ambos nascidos na vizinha Paraíba. Além disso, nem todos os escritores pernambucanos moram hoje em dia em Pernambuco, como é o caso de um Marcelino Freire, ou de um José Luiz Passos, por exemplo. Desta forma, não faz sentido falar em Pernambucanidade, seja na literatura, ou fora dela, ou mesmo de “Ficção Pernambucana”. Como bem lembra Borges no seu ensaio O escritor argentino e a tradição(um dos melhores antídotos que conheço contra o bairrismo, seja recifense, argentino, ou latino-americano): “Gibbon observa que no Alcorão, livro árabe por excelência, não há camelos; creio que se houvesse alguma dúvida sobre a autenticidade do Alcorão, bastaria essa ausência de camelos para provar que ele é árabe”. O alerta de Borges é o quanto a literatura — e a escrita, completamos, sobre literatura — pode prescindir da angústia, ainda tão nossa, a respeito da cor local (seja esta cor “brasileira”, ou “nordestina”). E o que pensamos quando falamos de “Ficção em Pernambuco”? Autores brasileiros, que escolheram escrever predominantemente em língua portuguesa e cujas obras são atravessadas pelas mais diversas circunstâncias. Uma delas, a vinculação a uma determinada geografiaque, no caso de nosso debate, é o pedaço de terra e orla tradicionalmente conhecido como Pernambuco.

Falar de Ficção em Pernambuco, nesses termos, implica fazer um recorte no qual, por um motivo ou outro, o lugar geográfico adquire alguma relevância. E não é possível sequer estabelecer uma regra geral norteadora da relevância deste lugar, porque as maneiras como Pernambuco atravessa a carreira dos mais diferentes escritores podem ser consideradas quase tão plurais quanto as obras que eles produzem ao longo de sua carreira. Ficção em Pernambuco pode significar uma infância passada no estado, como ocorreu com Clarice Lispector; pode significar uma estreia literária, celebrada décadas atrás no bar Savoy; pode significar a presença do Recife, ou da Zona da Mata, em uma narrativa; pode significar o local de nascimento, de desterro, de adoção, ou de publicação, e por aí vai. Escrever sobre a história da ficção em Pernambuco não implica necessariamente em retomar um pressuposto das historiografias do século 19, o de consolidação de uma identidade, neste caso, regional; em pleno 2014, trata-se mais de uma questão de ênfase, de lançar uma lupa em direção a um detalhe a fim de entendê-lo com mais acuidade, sempre integrando-o a um contexto mais amplo e complexo. Escrever em Pernambuco e sobre Pernambuco prescinde da necessidade de camelos e de praias — embora camelos correndo soltos pela praia Boa Viagem poderia ser uma boa imagem para começar um conto.

Qual o rosto da ficção contemporânea?

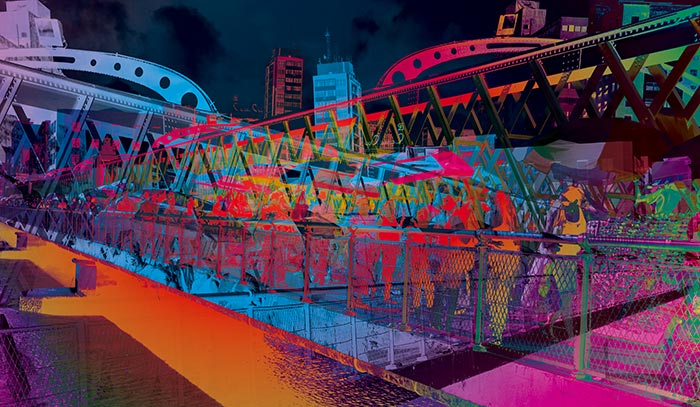

Estabelecer uma imagem total da ficção contemporânea em Pernambuco apresenta dificuldades semelhantes. O apanhado das obras, sempre incompleto, nunca conseguirá nos revelar mais do que contornos indefinidos, ou retratos à maneira do pintor italiano Arcimboldo. Estabelecer um tema central a todas estas obras, bem como um só projeto ou ideologia, é um projeto fadado ao insucesso. Da proximidade com a história de Luzilá Gonçalves, passando pela importância da literatura judaica na obra de Ronaldo Correia de Brito, ou da presença do jornalismo literário no trabalho de Samarone Lima, o pluralismo de temáticas, estilos e influências é a tônica da narração contemporânea em Pernambuco. É possível que, décadas no futuro, consigamos uma imagem mais precisa da produção dos últimos trinta e poucos anos; por enquanto, em pleno 2014, cada crítico e leitor produzirá imagens diversificadas a partir daquilo a ser observado.

Não gostaria, contudo, de tornar esta reflexão tão vaga. Por isso, não obstante as ressalvas acima, é possivel dizer com certa segurança que o regionalismo não é mais retomado com a força de décadas passadas. Há também ausência de projetos coletivos que amarrem diferentes linguagens artísticas em função de uma estética e de uma ideologia sobre o nacional, como foi o caso do Movimento Armorial. Como foi destacado no livro Ficção em Pernambuco: uma breve história, a experiência de trabalho coletivo entre os escritores, principalmente no caso dos mais jovens e sem contratos com editoras, passa mais pela tentativa de superar as dificuldades estruturais da circulação dos próprios textos, e menos por um projeto estético ou de investigação regional. Alguns dos sites e blogs literários citados no texto publicado em 2011 já deixaram de existir, porém outros continuam firmes e fortes, como é o caso do Interpoética, que também está se transformando em um selo editorial. Novas publicações literárias, como a Cesárea, revista lançada exclusivamente em meios digitais, ou o retorno do blog Vacatussae o lançamento do coletivo de críticos literários Criticon, surgiram com força entre 2013-2014. E blogs dedicados não exclusivamente àficção e poesia, como é o caso do Outros críticos, disponibilizam mesmo assim espaços de reflexão para e sobre literatura.

Além de circular nos meios digitais, a ficção de Pernambuco tem sido publicada por editoras dos mais diferentes perfis e tamanhos. Da mesma forma como o cinema e as artes visuais produzidas a partir de Pernambuco, a ficção contemporânea vinculada ao estado tem chamado muita atenção tanto no Brasil, quanto no exterior, haja vista a quantidade considerável de traduções, estudos críticos e premiações literárias desde meados dos anos 1990. Embora seja problemático falar em um mercado interno e profissionalizado, a atuação constante de selos independentes como a Livrinho de Papel Finíssimo, a Moinhos de Vento, a U-Carbureto, Mariposa Cartonera, ou de editoras pernambucanas como a Paés, a Bagaço e a Cepe tem feito diferença, principalmente ao publicarem e/ou relançarem autores cujos projetos nem sempre interessam ao mercado editorial tradicional. De 2011 para cá, além dos autores que publicaram em editoras como a Alfaguara, Record e Iluminuras (e que foram situados no Ficção em Pernambuco), são dignos de nota Dias de febre na cabeça, de Nivaldo Tenório, Um detalhe em H, de Fernando de Mendonça, Invertidos, de Clarissa Loureiro, O outro lado do outro lado, de Sérgio Bivar, O Estrangeiro no labirinto, de Wellington de Melo e o site Livros que você precisa ler,de Bernardo Brayner. Bolsas de fomento, feiras literárias, concursos como o Prêmio Pernambuco de Literatura, que em 2014 publicará obras de Bruno Liberal, de Walter Moreira dos Santos e de Fernando Monteiro, eventos como o Fórum da Rede Nordeste do Livro, Leitura e Literatura, a ser realizado no primeiro semestre de 2014, mostram o quanto políticas públicas relacionadas ao livro e à literatura são fundamentais à produção cultural pernambucana. A aposta é que os investimentos nessa área possam ser cada vez mais sólidos e estruturados enquanto políticas públicas de longo e médio prazo.

Por três livros doentes

Tivemos oportunidade de situar a relevância de uma historiografia sobre a ficção do estado e também pudemos apontar algumas tendências e condições estruturais desta ficção. Cabe, agora, pensar um pouco questões mais pontuais, tomando como exemplo os três escritores destacados no começo deste texto. Marcelino Freire, Ronaldo Correia de Brito e José Luiz Passos são três dos mais premiados e conhecidos escritores da literatura contemporânea brasileira. Juntos, acumulam premiações importantes como o Jabuti, o Prêmio São Paulo, Portugal Telecom e já foram traduzidos para várias línguas. Seus últimos livros são, respectivamente, Nossos ossos, Estive lá forae O sonâmbulo amador. De que maneira três livros tão diferentes entre si poderiam ser aproximados, além do fato de terem sido escritos por autores vinculados, de um modo ou de outro, ao estado de Pernambuco?

No seu bastante citado O que é o contemporâneo?o filósofo italiano Giorgio Agamben não propõe uma explicação do que seria a contemporaneidade, mas sim uma espécie de modo de leitura tanto do tempo presente, quanto da experiência histórica. Aquilo chamado por ele de “contemporâneo” significa o elogio a uma tomada de posição específica em relação à temporalidade na qual nos situamos. Contemporâneo é o autor/intérprete que não coincide perfeitamente com a sua própria época e que estabelece dissonâncias e anacronismos. Deste modo, “contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro”, escreve Agamben. É exatamente um forte compromisso com o escuro de sua própria época, uma afirmação da negatividade, que podemos encontrar em Nossos ossos, Estive lá forae O sonâmbulo amador. Os estilos e caminhos narrativos não poderiam ser mais diferentes; em seu núcleo mais básico, entretanto, os três romances procuram encarar de frente o escuro e construir dissonâncias.

Por isso,não é coincidência que nos três livros exista a reiteração de uma mesma metáfora: o cadáver. Em Nossos ossos, o narrador-protagonista, o encenador pernambucano Heleno, decide viajar de São Paulo para o sertão de Pernambuco após um dos seus amantes, um michê, ser brutalmente assassinado. Este cadáver leva o narrador a um estado de crise e o livro de Marcelino nos propõe uma mistura de memorialismo, narrativa policial e road movie. Em crise também está Cirilo, protagonista de Estive lá fora, romance ambientado no Recife, na época da ditadura militar. O cadáver, neste caso, é o da morte anunciada do seu irmão guerrilheiro. Oprimido pela atmosfera de repressão e pelas discordâncias com seu irmão, com quem mantém um relacionamento tenso, Cirilo, em vários momentos do romance, perambula pelo Recife tentando refazer os sentidos de uma cidade marcada pela hipocrisia e o autoritarismo. Sexo, maconha e rock and roll não conseguem preencher essa vida esvaziada. É um acidente de trabalho, que logo se revelerá um óbito, o motivo desencadeador de outra crise, desta vez vivida porJurandir, funcionário de uma tecelagem e narrador do romance O sonâmbulo amador, livro também ambientado durante a ditadura militar. Ao viajar do interior de Pernambuco até o Recife a fim de resolver um processo trabalhista, relacionado a um jovem funcionário que se acidenta (e logo descobriremos, fatalmente) na tecelagem onde ambos trabalhavam, Jurandir perde o controle dos seus atos e enlouquece, tendo que ser internado em uma clínica de repouso na cidade de Olinda.

O corpo morto, ou à beira da morte, simboliza, nas três obras, um impasse que é ao mesmo tempo existencial, político e de denúncia social. Metáfora recorrente do esquecimento, o cadáver, ou melhor, a revelação do cadáver, é uma ferramenta utilizadapor estes autores para escavar o não dito do trauma de uma experiência histórica de autoritarismo político, nos casos de O sonâmbulo amador e de Estive lá fora, e de exclusão social e econômica, no caso de Nossos ossos. E é fascinante perceber o quanto o romance de Marcelino dá conta justamente do Brasil engendrado na época que serve de moldura histórica para os romances de Passos e Brito; o passado, os ossos e o cadáver fazem parte de uma espécie de gesto arquelógico simbólico, gesto este no qual Agamben localiza o verdadeiro ato de entender a contemporaneidade. É preciso, contudo, tomar cuidado: não se trata de sociologizarmos as três obras, pois o cadáver do outro é uma projeção da crise dos seus protagonistas; o cadáver desempenha o papel de fazer uma indicação irônica do que pode acontecer se a crise não for reelaborada por cada um deles. Por isso, a busca pela própria destruição irmana Heleno, Jurandir e Cirilo — e, apesar do tom sombrio, os três romances mostram claramente o caminho a não ser seguido, o da negação absoluta tanto de qualquer valor, quanto de si mesmo.

Associada ao cadáver, à crise e à denúncia está a metáfora da enfermidade. Heleno, Jurandir e Cirilo padecem, doentes, do início ao fim de suas trajetórias. No romance de Marcelino, o protagonista está enfermo com o vírus do HIV, ao passo que a loucura e a histeria são as doenças que cabem aos protagonistas dos livros de Passos e Brito. Deslocados, ex-cêntricos, doentes: é a partir da posição marginal dos seus protagonistas que a crítica engendrada pelas obras será realizada. Tudo isto, como não poderia deixar de ser, está articulado a uma forma. Embora nos três livros haja um desenvolvimento de conflitos que em sua essência é linear, a crise e o trabalho de recontar uma memória de traumas exigem uma outra forma de vivenciar o tempo. Aqui, me permitam um aparte: não se trata da condenação da linearidade em prol de um puro experimentalismo, mas de perceber, como perceberam seus autores ao completarem o circuito da criação, o que cada personagem e voz narrativa exigem em termos de linguagem e estrutura. No caso de Nossos ossos, Estive lá fora e O sonâmbulo amador, a inserção de dissonâncias e fragmentos está em sintonia com suas próprias temáticas e personagens, e também com mais um elemento formador, para Agamben, daquilo que significa ser contemporâneo: “Aqueles que procuraram pensar a contemporaneidade puderam fazê-lo apenas com a condição de cindi-la em mais tempos, de introduzir no tempo uma essencial desomogeneidade”. E se é preciso vários tempos e se quem nos guia são os ritmos da memória, a própria forma-romance pede linguagens híbridas. É a mistura de teatro, sutil metaficção e prosa poética de Nossos ossos; a mímese dos processos oníricos em O sonâmbulo amador; a mistura de ensaísmo, ficção e diferentes focos narrativos, bem como a presença de diversosgêneros textuais,tais como a carta e o diário, em Estive lá fora.

Críticas podem ser feitas aos três livros, especialmente ao ritmo dos primeiros terços de O sonâmbulo amadore de Estive lá fora. Do mesmo modo, no livro de Marcelino, a resolução da jornada de seu protagonista me pareceu se encerrar de maneira rápida demais. Apesar disso, as três obras nos oferecem, ao término da leitura, um percurso consistente, no qual invenção literária e narratividade se articulam em prol de um projeto que, nos dizeres de Agamben, procura “fraturar as vértebras de seu tempo”. Nestes termos, Marcelino Freire, Ronaldo Correia de Brito e José Luiz Passos são qualitativamente nossos contemporâneos.