Rita Lee foi passear. Encontrou o amor e vários outros objetos pontiagudos. Entrou e saiu, subiu e desceu, somou e subtraiu. Calculou fórmulas e foi sua própria matemática ao longo de cinco décadas que se iniciaram em pleno estouro da ditadura militar no Brasil – o período mais confuso possível para receber uma das figuras mais contraditórias em persona e poética.

Afinal, havia poesia em Rita Lee Jones desde a sua primeira imagem pública: o nome americano, cabelos ruivos, olhos azuis, tentando entender o que era o rock ‘n roll num Brasil que começava a dispersar qualquer conceito de identidade. Contradições que escorriam por entre sardas de um rosto angelical e marginal (“roqueiro brasileiro sempre teve cara de bandido”), sumo primário de um suculento fruto proibido que adubou uma preciosa obra autoral da música brasileira.

Suas mãos não estão mais frias: tem seu par, mas não possui pares. Foi rainha, santa, ovelha negra, maria-mole, Elvira Pagã, Luz del Fuego, Leila Diniz e todas as mulheres do mundo. Não é de se surpreender que nunca tenha existido mulher como Rita Lee, mesmo porque nem ela talvez seja tão Rita Lee assim. Após 50 anos emulando imagens e sensações, deixa de ser uma pessoa ou mesmo um personagem: Rita Lee virou um estado de espírito. Como se a pessoa, a figura, em si, não bastasse: o que buscamos em Rita é o seu complexo ethos.

Rita Lee costurou choques de sua vida pessoal e seus interesses artísticos – e comerciais – para produzir um trabalho que cada vez mais se afasta de uma ideia (utópica, talvez?) de coesão. Em contrapartida, avançou por temáticas singulares ao longo de 30 álbuns gravados, sem contar compactos, discos ao vivo e coletâneas. Na sua poética, há humor e amor atravessando viadutos paulistanos que Oswald de Andrade jamais cruzou. A mais completa tradução, em discurso direto e indireto: para Rita, com o perdão do outro Andrade, amar é verbo intransigente.

NO JARDIM ELÉTRICO

Foi em 1963 que a filha do dentista Charles Fenley Jones e de Romilda Padula Jones, irmã de Mary e Virginia, viria a formar sua primeira banda: o trio Teenage Singers, com mais duas colegas. O trio de boas cantoras viria a conhecer um trio, este só de garotos, de bons intrumentistas. A fusão do Teenage Singers e o Wooden Faces formou o Six Sided Rockers. Que virou O’Seis. Que com menos três virou Os Bruxos. Era Rita, Arnaldo Baptista e Sérgio Dias. O ano era 1964, quando a história do Brasil começaria a contrair tensões criativas e os Mutantes, ex-Os Bruxos, iriam sugerir à arte brasileira uma ida ao spa. Terapia com pedras muito quentes.

A presença de Rita Lee nos Mutantes era uma espécie de catalisador: namorava Arnaldo Baptista, tido como o mentor da banda, ao mesmo tempo em que convergia para si os olhares curiosos sobre aqueles indivíduos fantasiados e amalucados. Não à toa, no primeiro disco do grupo, Rita foi a personagem-musa de uma canção que toma o seu nome e a imagem terna para elaborar uma narrativa lúdica sobre uma menina em busca do amor. Talvez o primeiro fotograma da vida de Rita, em letra assinada por ela, Arnaldo e Sérgio.

O primeiro disco dos Mutantes data de 1969 e imprime uma filosofia de cooperação que se traduz nos créditos oferecidos a todos os integrantes ao longo de quase todas as onze faixas, entre elas “Não vá se perder por aí” e “Fuga nº 2”, registros ímpares da forma como o grupo manifestava de maneira vivaz a representação da juventude dos anos 1960 sobre temas como ansiedade (“Não tente dar um passo mais alto do que as pernas podem dar”) e esperança (“Hoje eu vou fugir de casa, vou levar uma mala cheia de ilusões”) através de metáforas fortes sobre o sentimento de realidade sitiada imposto pelo regime militar.

No entanto, chama atenção nesse disco a única composição de um membro d’Os Mutantes com um colaborador forasteiro: Rita assina com Tom Zé o rock-caipira “2001”, canção que sobreviveu ao longo de todo esse tempo no repertório dos dois artistas, dada a atualidade perene de versos de imagens líricas e tom cortante: “A cor do céu me compõe /O mar azul me dissolve / A equação me propõe /Computador me resolve”.

Com os Mutantes, Rita ainda gravaria mais quatro discos, entre 1968 e 1972. E neste intervalo, ladeada pelos companheiros de grupo, ensaiaria a guinada de seu voo solo com dois discos: Build up (1970) e Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida (1972). O primeiro foi um projeto tocado por Rita e Arnaldo, que originalmente era o repertório de um show feito exclusivamente para uma edição da Feira Internacional Têxtil do Brasil, evento de moda realizado em São Paulo. O segundo álbum um disco puramente dos Mutantes, mas que ganhou apenas a assinatura de Rita pois o grupo já tinha lançado disco naquele ano e a gravadora não permitiu que gravassem outro.

Encarar esses dois discos tendo como ponto de partida a assinatura de Rita é um jogo de mostra -e-esconde: ao mesmo tempo que apresenta de forma equilibrada as doses de humor e filosofia que Rita imprimiria no seu projeto adiante (com destaque para “Viagem ao fundo de mim”, sua primeira composição solo e um das melhores de Build up), é difícil não enxergá-los como pilares experimentais para o que os Mutantes fariam num futuro próximo. Nada parece ser muito de Rita ali, se comparamos seus projetos futuros, ao mesmo tempo em que tudo parece ter outro peso e medida pelo fato da sua presença.

E foi justamente a presença de Rita no grupo que levantou os primeiros questionamentos sobre o futuro da banda: a cantora seria expulsa do grupo em 1972, ano do lançamento de Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. O argumento usado foi de que ela não teria o virtuosismo instrumental – além do vocalista, Rita atuava na percussão – necessário para fazer os Mutantes avançar pelo rock progressivo, novo interesse da banda. O fato é que atrelado a isso estava o fim do relacionamento de Rita e Arnaldo, o que explica muito mais o rompimento musical. Chegava, enfim, a hora de tratar da saúde.

DANÇAR PARA NÃO DANÇAR

“Nem sempre tem vento, mas sempre tem jeito pra dar quando se trata de vida ou de morte” e Rita driblou um período de depressão após a expulsão d’Os Mutantes ao se juntar com a cantora e guitarrista Lucia Turnbull para formarem a dupla Cilibrinas do Éden, cuja única gravação, ao vivo, no festival Phono 73, foi lançada recentemente em edição não autorizada. E nele está cristalizado o início da fase áurea de sua carreira, num som que indicava através do folk e no, quem diria, rock progressivo, possibilidades para a artista se tornar um hit nacional por si só.

Mas como não gostava de andar sozinha – e foram pouquíssimos momentos em sua trajetória que isso aconteceu – tratou de se juntar com Lucia ao grupo Tutti-Frutti. O ano era 1973 e, com o grupo, Rita se permitiu explorar mais seus dotes musicais – além de cantar, tocava piano, sintetizador, gaita e violão. Apropriou-se da estética do glam rock, que tinha David Bowie como referência lá fora e os Secos e Molhados como par brasileiro. Chegava a hora de assimilar a máxima que validaria o período tenebroso após a saída dos Mutantes: atrás do porto haveria de existir uma cidade.

E a civilização se reerguia: o primeiro disco de Rita totalmente desapegada dos Mutantes seria o primeiro de um conjunto que sintetiza sua relevância poética enquanto compositora. Atrás do porto tem uma cidade (1974) emplacou dois hits que são certeiros para reapresentar Rita: a balada “Menino bonito”, sobre um rapaz de olhar lindo – mas que também não diz mais nada - , e “Mamãe natureza”, registro ainda do tempo do Cilibrinas do Éden e que registra de forma contundente a sua saída do Mutantes (“Eu sei que não adianta mesmo a gente chorar / A mamãe não dá sobremesa”).

Mas a grande epifania de Rita Lee aconteceria no ano seguinte, em 1975, com o lançamento daquele que, até hoje, é considerado a obra-prima de sua discografia. Fruto proibido, de Rita Lee e Tutti-Frutti, é considerado o primeiro disco de rock brasileiro em essência, distanciado de elementos de pastiche da fonte americana. O disco dialogava com o cenário político brasileiro da época e era um registro vivo das mudanças sociais do período. Uma outra Rita Lee existia para o Brasil a partir daqui: e ela era uma desgarrada como nunca.

O disco emplacou vários sucessos, como “Agora só falta você” (um hino épico sobre mudanças urgentes e a espera de quem realmente importa, e nisso cabe amor e política), “Esse tal de Roque Enrow” e a belíssima “Cartão-postal”, uma das mais pungentes letras sobre despedidas da MPB. Nenhuma outra, porém, cumpriu o papel de “Ovelha negra”, que fecha o disco e abre um novo caminho a ser perseguido por Rita, porta-voz de outsiders perdidos em si.

“Ovelha negra” não é uma canção autobiográfica, mas acabou incorporando em Rita e, consequentemente, no imaginário brasileiro como um símbolo de resistência. “Não adianta chamar quando alguém está perdido, procurando se encontrar”, avisa a canção, que, segundo a revista Rolling Stone, foi a primeira música brasileira a citar o fenômeno da saída do jovens da casa dos pais antes do casamento. Isso teria criado parte da empatia do público mais novo com a canção. Porém muito mais que um sintoma de resistência familiar, “Ovelha negra” parece falar às almas que buscam, antes de tudo, coerência de si. Depois da longa temporada de “sombra e água fresca” era preciso saber para onde ir. O destino ninguém sabe a princípio, mas, assim que se dá o primeiro passo, a única certeza é que voltar não é uma opção. Sumir, mas jamais de si.

Com o Tutti-Frutti, Rita gravaria ainda mais dois excelentes álbuns: Entradas e bandeiras (1976) – que registra “Coisas da vida”, hino épico sobre o medo de tentar – e Babilônia (1978). No ano do primeiro, dois fatos marcariam bastante a vida de Rita Lee e consequentemente sua poética: conheceria aquele que viria a ser seu marido e mais frutífero parceiro musical, Roberto de Carvalho, e seria presa por porte de maconha, em um dos episódios tidos como dos mais truculentos do regime ditatorial, com a finalidade de “servir como exemplo para juventude”. Rita estava grávida na época e alegava que havia suspendido o uso de drogas – o que foi encontrado em seu apartamento teria sido restos da erva de visitas e amigos. Ainda assim foi sentenciada. Cumpriu prisão domiciliar, precisando de autorização do governo para cumprir sua agenda de shows.

O episódio da prisão parece ter instaurado em Rita uma acidez crítica ainda maior sobre a sociedade, o governo e a própria dinâmica da música brasileira. Foi nesse período, inclusive, que compôs a sagaz “Arrombou a festa”, parceria envenenada com Paulo Coelho sobre a pluralidade e o mercado facilitado da música pop crescente no Brasil. A faixa foi lançada como single e vendeu 200 mil cópias.

VOCÊ E EU SOMOS UM CASO SÉRIO

Já o encontro com Roberto de Carvalho, que foi incorporado ao Tutti-Fruti, causou mesmo foi um mal-estar com os antigos membros – principalmente com o guitarrista Luis Sérgio Carlini, que detinha os direitos sobre o nome da banda e não hesitou em se mandar. Foi, levou o nome do grupo e coube a Rita, que não anda só, se unir ao seu Roberto. A garota papo firme do Roberto (de Carvalho) abraçaria o pop de taras, manias e bem quereres. Inicia-se a fase mais colorida e rentável da carreira de Rita: rosa-choque paixão, verde musgo dinheiro.

O primeiro disco da dupla surgiria em 1979, guiado pelo estrondoso sucesso de “Mania de você”, escrita após uma tórrida noite de sexo. Atos sensuais escorriam dos dentes de um “Doce vampiro” soturno sob a luz do luar, e um “Chega mais” bem firme puxava um rapaz fogoso, com tara de louco. O disco se chamava Rita Lee, mas aquela parecia uma outra Rita. E era.

O sexo surgiria em suas letras de forma quase sinestésica. Era vivo e vulgar à medida que existia, na virada dos anos 1970 para os 1980, através da banheira de espuma sem culpa nenhuma; do rasgar a roupa mas sem dar beliscão; no ficar de quatro no ato para ser preenchida de amor; do chão, mar, lua ou melodia como cenários perfeitos para um amor por telepatia.

Ao lado deste escancarar sexual, o tom de crítica social ainda emergia em letras como “Orra meu”, sobre a caricatura do roqueiro marginal brasileiro;“Cor-de-rosa choque”, pretenso e bem aceito hino feminista à época do nosso rascunho de liberação sexual; ou “Corre-corre”, reflexão sobre a urgência construídas a partir das crises – pessoais e públicas. “Nem sempre tem vento, mas sempre tem jeito pra dar quando se trata de vida ou de morte”. Era como as coisas no mundo lá foram seguiam.

No mundo de Rita, o combo formado por discos como Rita Lee (1980), Saúde (1981), Rita Lee e Roberto de Carvalho (1982) e mesmo o fraquíssimo Bombom (1984) – que só se salvava por pedir desculpa por aquele auê que a gente nunca sabe direito como começou, mas quando deu por si, já tinha passado por cima do orgulho – ao mesmo tempo em que fazia as engrenagens do mercado girar, dava indícios de uma amornada no ímpeto criativo. Havia um flerte interessante com a disco music em momentos pontuais, mas a fórmula de canções pop flácidas e bem humoradas se tornaria repetitiva dali pra frente.

A maior pérola de Rita neste período pós-hits massivos estaria escondida no disco de 1985, se chamaria “Vírus do amor” e seria um dos mais contundentes retratos do medo de amar provocado pelo boom do vírus da AIDS. “Aqui estamos nós/ Turistas de guerra/ Bizarros casais/ Restos mortais do Ibirapuera” cantava o amor em tempos sombrios, em que o sentimento beirava o caos daquele desconhecido e inoportuno jeito de amar.

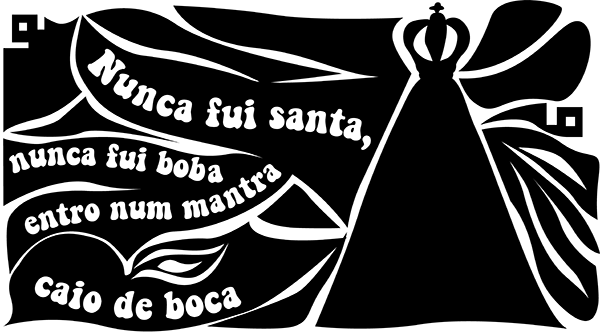

Em 1988, Rita ensaiou um ótimo disco de tom político, o Zona Zen, que depois da enxurrada de canções cor de rosa chiclete, pouca gente entendeu. Mas estão lá letras impecáveis e músicas incrivelmente conectadas com o que havia de mais moderno no pop da época. “Nunca fui santa” sintetiza: “Sou nova demais pra velhos comícios/ Sou velha demais pra novos vícios”.

Mas foi em 1990 que, em mais um disco com o nome do casal RR, que a faixa “Perto do fogo”, parceria de Rita com Cazuza, reconectaria a cantora e seu público através de um discurso crítico contundente: “No coração da cidade/ Defendendo a liberdade/ Eu quero ser uma flor/ Nos teus cabelos de fogo/ Quero estar perto do poder/ Eu quero estar perto do fogo/ No umbigo de um furacão/ E no peito um gavião”. Saíamos da primeira eleição direta para presidente no Brasil rumo ao governo Collor, que afundaria o País pouco tempo depois. “Perto do fogo” parecia um aviso: é preciso coragem.

A partir daí, a carreira de Rita Lee entraria num transe peculiar após o ótimo show Bossa n’ Roll, que desplugou seus principais sucessos recentes. O mesmo aconteceria no bem sucedido Acústico MTV, cujas participações de Cássia Eller e Milton Nascimento, renovaram as forças de “Luz del Fuego” e “Mania de Você”, comprovando a eterna atualidade de ambas. De lá até aqui, discos pontuais como 3001, lançado em 2000, e o caprichado Aqui, ali, em qualquer lugar (2002), com versões dos Beatles, sopram algum vigor em sua discografia. Sua poesia, no entanto, andou um tanto afastada da música, cada vez mais rarefeita e diminuta nos últimos anos. Porque certas cartilhas não dá para seguir nem rezando.

STORYNHAS

Mas se nos últimos dez anos não foi através da música que Rita Lee conseguiu estabelecer contato criativo com seu público, há pelo menos quatro anos seu Twitter se tornou uma fonte de metáforas ácidas e melancólicas através de pequenas ficções criadas ali. O arsenal de pequenas histórias impulsionou seu encontro com o cartunista Laerte e, juntos, eles lançaram recentemente o livro Storynhas, que reúne as tweet-ficções de Rita e ilustrações do artista. A edição é da Companhia das Letras.

Rita incorpora um discurso crítico através de personagens surreais que às vezes falam de prisões pessoais, como a mulher-vaso que tem alergia a flores, ou Bob Esperma, um arrogante espermatozoide que se atropela em seu excesso de confiança. Críticas aos acontecimentos contemporâneos surgem através de paródias de personagens famosos, como Don Malufone, Trispo Pedir Mais Cedo e a cantora Lady Cafa.

Porém é a presença da personagem La Cantante que mais chama atenção no livro, pois sugere uma espécie de alter-ego da própria Rita Lee. Seja numa visão pessimista de uma estrela vislumbrando decadências pessoais – em uma das histórias, La Cantante está reclusa dos holofotes e alguns acham que ela está morta – ou tendo a personagem como instrumentação de memórias – como quando ela sugere passagens dos bastidores da apresentação de Rita no Rock in Rio de 1985 – Rita Lee imprime muito de sua biografia aqui. Ou como ela chama a obra: “Minha futura autobiografia não autorizada por mim mesma”.

Toda obra é extensão da vida do seu autor e a ficção se torna uma aliada para amparar as grandes metáforas e imagem que fazem a poesia se mover através da literatura, da música ou das imagens. Rita congregou os três suportes ao longo de seus 50 anos de dedicação artística, que teve a sua prórpia vida como base para ampliar os sentidos dos momentos mais brilhantes de sua obra e trajetória. Rita Lee foi passear. Viu o mundo, descobriu que ele começa na gente e está nos ajudando a decifrar desde então.