Leia a segunda matéria de Capa: Passeio. Uma extinção.*

A literatura éum delírio que oscila entre dois polos: a doença e a saúde. Cairíamos na doença sempre que o escritor tentasse erigir “uma raça pretensamente pura e dominante”, dizia Gilles Deleuze (Crítica e clínica, Editora 34, 1997). De outra forma, tomaríamos o extremo da saúde (ainda que uma “frágil saúde irresistível...”) sempre quando se invocasse certa “raça bastarda oprimida” que não pararia de “agitar-se sob as denominações, de resistir a tudo o que esmaga e aprisiona”. Portanto, o escritor seria aquele a quem caberia, no delírio, a “criação de uma saúde, ou essa invenção de um povo que falta”: eternamente menor, tomado num devir-revolucionário, e jamais chamado a dominar o mundo. Assim, Kafka na Europa central, e Melville na América, apresentariam a literatura como “a enunciação coletiva de um povo menor, ou de todos os povos menores, que só encontram expressão no escritor e através dele”.

Todo o século 19, escreve ainda Gilles Deleuze, foi atravessado pela procura de um homem. “Sem nome, regicida e parricida”, espécie de “Ulisses dos tempos modernos”, “Homem do futuro ou de um mundo novo”, ainda que esmagado e mecanizado pelas grandes cidades. Eu prefiro não. Eu não sou particular. Sou Ninguém. Seriam algumas das fórmulas negativas que esse homem do proletariado, ou da América, usaria para “cavar seus sulcos na literatura”. Acontece que muitos dos anjos que anunciariam o povo por vir se “comunicavam com o mundo” através de uma mesma profissão. Tabelionato, autenticação e cópia de documentos os mais diversos. Atividade repetitiva, esvaziada de sentido, e apesar de tudo, fundamental para a crescente racionalização da vida nessas metrópoles. Eram copistas. Sua única preocupação residia na precisão da cópia, motivo pelo qual para muitos deles, os altos e baixos de um dia de trabalho se encerravam no grande prazer de copiar uma letra mais querida por sua caligrafia.

O filósofo italiano Giorgio Agamben (Bartleby, escrita da potência, Assírio e Alvim, 2007) e o escritor catalão Enrique Vila-Matas (Bartleby e companhia, Cosac Naify, 2004), dois dos mais argutos cartógrafos contemporâneos dessa “pulsão negativa e atração pelo nada”, observam que pertencem à mesma constelação de copistas as figuras de Akaky Akakievich, personagem de O capote, de Gógol; Bouvard e Pécuchet, os anti-heróis do romance de mesmo nome de Flaubert; Míchkin, o próprioidiota, de Dostoievski; Simon Tanner, alter ego de Robert Walser; também “os anônimos chanceleres dos tribunais kafkianos”; e Bartleby, o mais célebre dentre eles, personagem da novela Bartleby, o escrevente, de Herman Melville, publicada originalmente em duas partes entre novembro e dezembro de 1853; reeditada com pequenas alterações no livro The Piazza Talesem 1856 e agora recém-lançada no Brasil pela editora paulistana Grua, com tradução assinada por Bruno Gambarotto.

Bartleby mostrou sua “fragilidade asseada, sua miséria apresentável, sua ruína insondável” tão logo apareceu “permanecendo parado, estático, à porta de um escritório” de um advogado experiente estabelecido em Wall Street. Bartleby era um “homem de aspecto tão pacífico”, de natureza tão “angelical”, que pensou o advogado poderia influir sobre o instável humor dos demais funcionários do escritório. A tarefa era “aborrecida, tediosa e letárgica” — “verificar a precisão de sua cópia palavra por palavra”. O “cinza soturno” dos olhos do novo funcionário sugeriam calma. Mas logo se manifestaria a estranheza do seu comportamento. Nunca saía para almoçar. Nunca ia a lugar algum. Jamais o chefe o vira fora do escritório. Em seu canto permanecia em eterna vigília se alimentando apenas de biscoitos de gengibre. “Ora, o que é o gengibre? Uma coisa ardida, picante. E Bartleby era ardido e picante? De maneira alguma. O gengibre não tinha efeito sobre Bartleby. Ele provavelmente preferia que não tivesse”. Porque sabia o advogado — narrador desta novela — que a “elegante e cadavérica indiferença” de Bartleby estava marcada de forma indelével por essa estranha frase de fim abrupto: “Eu preferiria não”. E “nada irrita mais uma pessoa séria quanto a resistência passiva”, observaria ainda, diante da prestimosidade, da indiferença a quaisquer distrações, da industriosidade inabalável, da quietude sem par, da constância sob quaisquer circunstâncias do comportamento de Bartleby, um sujeito que “jamais falava, apenas respondia”.

Em apresentação à novela de Melville, Jorge Luis Borges (Bartleby, o escrivão, José Olympio, 2007 — tradução de A.B. Pinheiro de Lemos) chama atenção para a sua influência sobre Kafka e para a proximidade com a obra mais célebre do escritor norte-americano, Moby Dick. “Há uma afinidade secreta e central entre as duas ficções. Na primeira, a monomania de Ahab transtorna e finalmente aniquila todos os homens do navio; na segunda, o niilismo cândido de Bartleby contagia seus companheiros.” Mas, continua Borges, enquanto o romance sobre a baleia e o capitão obstinado está escrito num dialeto romântico do inglês, Bartleby usa “um idioma tranquilo e até jocoso, cuja aplicação parece preconizar um Franz Kafka”.

Se basta “que um único homem seja irracional para que os outros o sejam, e o mesmo aconteça com o universo”, Borges assinala que Kafka “projeta sobre Bartleby uma curiosa luz posterior”. Bartleby já definiria um gênero que Franz Kafka reinventaria e aprofundaria a partir de 1919: “o das fantasias do comportamento e do sentimento ou, como agora lamentavelmente se diz, psicológicas”, acrescenta o argentino. Para Borges, como para Deleuze, das grandes cidades, “fervilhantes”, com “vasta população”, com “publicidade errônea e clamorosa”, viria a figura, já “tradicional” na América, de um grande homem secreto, revelado especialmente na escrita de Edgard Allan Poe e Melville.

Homens para quem a profissão seria a “única forma de existência do homem”. “Profissão absurda” que “revelaria o absurdo da profissão em geral”, se pudéssemos, assim, tomar de empréstimo as palavras de Günter Anders em seu Kafka: pró e contra (Perspectiva, 1993). Uma forma de obediência total e ambígua em que as atividades do sujeito “não eram outra coisa senão ‘funções’ e porque, sem o menor indício de consciência, não agiam mais no sentido estrito do termo, mas obedeciam”. Copistas desejavam apenas ser “um zero a esquerda”, possuíam a ambição de ser desimportantes como “cinzas”. Mas nesse limiar horizonte também se insinuava um grande perigo.

Isso porque, como argumenta Giorgio Agamben (A comunidade que vem, Autêntica, 2013), é “espantoso” que dois dos escritores que melhor apresentaram o terror do século passado, Kafka e Walser, mostrem um mundo no qual “o mal na suprema expressão tradicional — o demoníaco — desapareceu”. Seus personagens não poderiam figurar em um “catálogo demonológico”. Se há um elemento demoníaco na escritura de Kafka e Walser, observa Agamben, seria como poderia “ter em mente Espinoza, quando escrevia que o demônio é apenas a mais débil e mais afastada de Deus dentre todas as criaturas e, como tal — isto é, enquanto é essencialmente impotência —, não apenas não pode fazer nenhum mal, mas é, antes, aquela que mais precisa da nossa ajuda e das nossas preces”.

Em outras palavras, o demônio está em cada ser que é enquanto “possibilidade de não ser que silenciosamente implora o nosso socorro (ou, se quisermos, o demônio é apenas a impotência divina ou a potência de não ser em Deus)”. O mal seria unicamente, na leitura de Agamben, a reação inadequada frente a este demoníaco, “o nosso recuar amedrontado diante dele para exercer — fundando-nos nessa fuga — um poder de ser qualquer”. O mal não seria impotência ou potência de não ser, senão nesse sentido secundário: “fugindo diante da nossa impotência ou, na verdade, tentando servirmo-nos dela como de uma arma, construímos o maligno poder com o qual oprimimos aqueles que nos mostram a sua fraqueza; e faltando com a nossa íntima possibilidade de não ser, declinamos da única coisa que torna possível o amor”.

Note que, para Agamben, a criação, a existência, não seria “a luta vitoriosa de uma potência de ser contra uma potência de não ser”, mas “antes, a impotência de Deus frente à sua própria impotência, o seu, podendo não não-ser, deixar ser uma contingência”. Daí que não poderíamos opor o caráter inocente e angelical das figuras de Kafka, Walser e, por iluminação posterior, da figura do próprio Bartleby à onipotência divina, mas à tentação. O demoníaco aqui não seria um tentador, “mas um ser infinitamente suscetível de ser tentado”. Argumento em que Eichmann, “isto é, um homem absolutamente banal, que foi tentado para o mal exatamente pelas potências do direito e da lei”, surge como a confirmação e marca da vingança de nosso tempo contra os inapetentes, ineptos e oprimidos, assim como das escrituras que tentaram cavar a fresta em que esses anjos passariam.

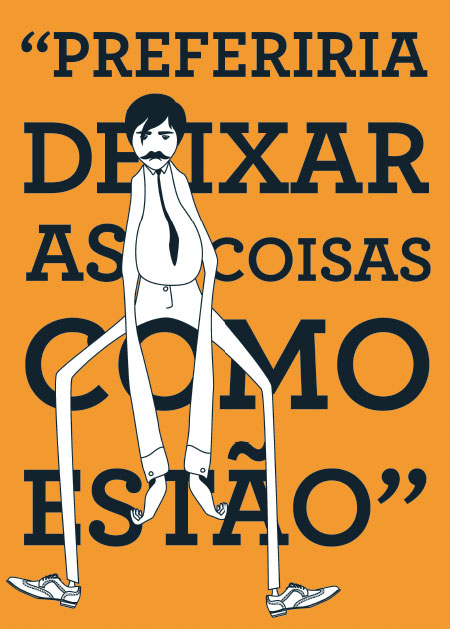

Se “de início Bartleby produziu uma quantidade extraordinária de cópias” e como “se estivesse faminto de algo para copiar, ele parecia refestelar-se” nos documentos de seu patrão, logo esse apetite se revelaria na mais enlouquecedora negação. Observa o próprio Melville que o “prefiro não” e a variação “eu preferiria não” (assim como as formas mais extensas, mas não menos enigmáticas, “preferiria deixar as coisas como estão”, “preferiria não trabalhar num balcão”, “eu preferiria fazer outra coisa” ou “prefiro não fazer qualquer mudança”) vertem loucura para dentro da linguagem. O advogado e chefe do escrevente não está convicto que possui a razão. Escreve Melville: “Não são raros os casos em que o homem, quando subjugado de forma violentamente irracional e sem precedentes, passa a desacreditar de suas mais profundas convicções. É como se por incrível que lhe parecesse, ele começasse a aceitar como premissa o fato de estar alijado de toda razão e justiça. Assim, encontrando entre possíveis testemunhas pessoas dotadas de juízo imparcial, a elas ele recorre para o reforço do que em seu pensamento vacila”.

Vacila porque ainda que gramaticalmente correta, mas com um fim abrupto — not to —, a oração inapetente (“I prefer not to”) é radical porque não deixa claro o que recusa. Como observa Gilles Deleuze, a cada repetição, a loucura parece aumentar. Não a loucura “particular” de Bartleby, mas a loucura dos que estão à sua volta, sobretudo a do narrador, o seu patrão. “Não há dúvida, a fórmula é arrasadora, devastadora, e nada deixa subsistir atrás de si.” O “preferir não” se estende por toda a ação de Bartleby: recusa não apenas o que ele prefere não fazer em relação ao que lhe é pedido, mas também “torna impossível” o que ele fazia, o que continuava fazendo sem perceber, e “supostamente ainda preferia fazer”. Segundo o argumento de Deleuze, “I prefer not to” não é uma afirmação, nem uma negação. “O advogado ficaria aliviado se Bartleby não quisesse, mas Bartleby não recusa, ele recusa apenas um não-preferido”. Por outro lado, ele também não afirma o preferível: ele coloca sua impossibilidade, cavando “uma zona de indiscernibilidade, de indeterminação, que não para de crescer”, onde qualquer particularidade, qualquer referência — entre o não-preferido e o preferível — é repelida. Bartleby limita-se a sobreviver com sua “pura passividade paciente ”sem dizer sim ou não, o que lhe permite ainda ficar no escritório sem confrontar e sair, nem aceitar a tarefa de copista, ao risco de ser considerado inútil e logo despedido. I prefer not to alimenta sempre dois polos, mas antes escavando o buraco negro da inação e não alimentando certa ambiguidade afirmativa. Trata-se, portanto, “não de uma vontade de nada, mas o crescimento de um nada de vontade”. Eu preferiria nada a algo: eis o “negativismo para além de toda negação.”

Deleuze aponta para o efeito da fórmula: fazer a linguagem “cair no silêncio”, confrontá-la com esse silêncio, com uma espécie de língua estrangeira. Bartleby “arrasa a linguagem” porque não lhe reconhece os pressupostos que permitem que designe “coisas, estado de coisas e ações”, como também emita “atos de fala” — ao se falar não apenas constatam-se e designam-se coisas e estados, mas assegura-se uma relação com o interlocutor (mandar, interrogar, prometer...). O personagem de Melville não reconhece nenhum nem outro sistema e exclui qualquer alternativa: as palavras já não se distinguem e os atos de fala que autorizam o comando de seu patrão são desarticulados. Não é, portanto, um rebelde, mas um excluído “ao qual nenhuma situação social pode ser atribuída”. A fórmula, assim, “desconecta” as palavras e as coisas, as palavras e as ações, mas também os atos e as palavras: ela corta a linguagem de qualquer referência. Daí que se afirme que Bartleby é um homem “sem referências”, que surge e desaparece “sem referência a si mesmo nem a outra coisa”. Liso: sem posses, sem qualidades, sem propriedades.

Aqui, Deleuze segue os passos de Blanchot em seu ensaio “Musil” (O livro por vir, Martins Fontes, 2005), em que o crítico postula que a particularidade essencial do personagem Ulrich seria nada ter de particular. “É o homem qualquer, e mais profundamente o homem sem essência, o homem que não aceita cristalizar-se num caráter, nem fixar-se numa personalidade estável”. O homem privado de si mesmo, que não aceita como sua particularidade o conjunto de particularidades que “lhe vêm de fora”, as mesmas que os demais homens identificam com suas “puras almas secretas” e não como uma herança “estrangeira, acidental e acabrunhante”. Ulrich se recusa reconhecer-se na pessoa que é. Todos os dados que o particularizam o tornam em nada particular, sujeito “jamais próximo daquilo que lhe é próximo, jamais estrangeiro àquilo que lhe é exterior” .

Interessa-nos que essa mobilização traduza não apenas uma escolha pela liberdade, mas se inscreva nas linhas de força da máquina abstrata em que ele se movimenta: “o mundo moderno, o nosso - em que os fatos particulares estão sempre prestes a perderem-se no conjunto impessoal das relações, das quais eles apenas marcam a intersecção momentânea” . Para Blanchot - e de fato essa observação atinge o cerne da problemática de Bartleby - no mundo onde a vida do espírito é atravessada pelos fluxos da cidade grande e de suas massas coletivas, não importa saber se algo realmente aconteceu e de “qual fenômenos históricos acreditamos ser os autores e as testemunhas”. O núcleo vazio da inapetência lida com o que acontece como algo imperceptível, ou mais ao limite, como algo “acessório ou nulo”.

O que importa é apenas “a possibilidade do que aconteceu assim”, mas que eventualmente poderia ter se dado de outra maneira. “Só importam a significação geral e o direito do espírito a buscar essa significação, não naquilo que é, o que em particular não é nada, mas na extensão dos possíveis”. O que tomamos como realidade, não passaria de utopia. A linearidade dos acontecimentos históricos desvelaria o desejo por solidez, por “acontecimentos incontestáveis”, desenrolados com a simplicidade ensejada pela arte narrativa, “a eterna literatura das amas-de-leite”. Como observa Blanchot, Ulrich não é mais capaz dessa felicidade atraente da narrativa, modelo sobre o qual se erigiu séculos e séculos de realidade histórica. Antes do acontecimento, a possibilidade: “um mundo onde nada acontece que possa ser narrado”. A inapetência, então, faria parte de uma “sintomatologia da possibilidade”. O que está em jogo é o desenrolar dos acontecimentos, o desenrolar que assegura a realidade da existência subjetiva do inapetente, “mas somente sob o título de possibilidade”. Uma “potência neutra” que surge “de repente” em um mundo não mais habitado por pessoas diferentes, protagonistas de “experiências particulares”, mas por sujeitos com “experiências vividas sem ninguém que as viva”.

É justamente assim que Bartleby dá a ver que, tal argumenta Agamben, “a desativação da possibilidade é a origem da potência— e, com ela, do Dasein, isto é, do ente que existe na forma de poder-ser” (O aberto: o homem e o animal, Civilização Brasileira, 2013) . Quer dizer, um potência originária que tem a forma de uma potência-do-não, de uma impotência, “uma vez que pode somente a partir de um poder não, ou seja, de uma desativação das possibilidade fictícias singulares e específicas”, abertura originária disponível apenas para quem está disposto a atravessar a “clara noite do nada” contido em seu sempre menor, delirante, sintoma de uma frágil saúde irresistível, “preferiria não”.

Leia a segunda matéria de Capa: Passeio. Uma extinção.*