Mapa 1: Georgetown (GUI) – Londres (UK) ou Alguns homens são ilhas flutuantes

Pertencer é para poucos. É manhã. Enquanto desperta vagarosamente, um homem escuta o barulho das ondas do mar do Caribe, intui seus peixes, pássaros, um pescador. Um sol desafiante, insolente, expande as pupilas por trás das pálpebras fechadas do homem-ilha. Ele, tonto, ao desvendar o barulho dos carros e compreender onde está, levanta bruscamente da cama. Seu corpo habita mais um dia cinzento em Londres. Seus mapas são confusos.

Estamos em 1937, próximos ao mesmo mar idílico do Caribe. Em meio às plantações de cana-de-açúcar e ao cheiro de salsa, a haitiana Amabelle Désir trabalha como empregada doméstica em um casarão na República Dominicana. O ditador Rafael Leonidas Trujillo incita os dominicanos residentes nas fronteiras com o Haiti a matarem o maior número de haitianos que conseguirem. O número exato de mortos é desconhecido, mas acredita-se que cerca de 30 mil pessoas tenham sido assassinadas em três dias, tempo que durou o massacre. É um número escandaloso em qualquer circunstância, porém, ainda mais quando se pensa que os haitianos eram trabalhadores nos campos dominicanos de cana de açúcar, muitos tinham nascido naquelas terras, e que seus algozes eram pessoas com quem lidavam todos os dias, eram seus vizinhos, seus patrões.

Amabelle sobrevive ao evento, mas vive o resto da vida assombrada pelo trauma e pela morte do companheiro Sebastien. O massacre é a manifestação definitiva da perda de identidade e de rumo de Amabelle. “Tudo o que sabias antes desse massacre desapareceu”, alguém diz a ela. Mesmo no Haiti, agora, Amabelle é estrangeira.

Mapa 2: Porto Príncipe (HAITI) – Nova York (EUA) ou Há sangue no mar do Caribe

A narrativa descrita no primeiro parágrafo deste texto é referência ao poema “Island man”, da guianense Grace Nichols, escrito em 1984 no livro The fat black woman’s poem (inédito no Brasil). Radicada na Inglaterra desde 1977, Nichols é uma mulher negra, imigrante caribenha, que vive e escreve em Londres. Boa parte da sua obra tenta dar conta da complexidade do sujeito diaspórico, do sujeito ilhado em seu mapa particular. Como estar e não estar ao mesmo tempo? Pertencer e não pertencer? Ter sua identidade marcada pela sua própria fuga e deslocamento?

A narrativa seguinte é uma menção ao romance The farming of bones, da haitiana radicada nos Estados Unidos Edwidge Danticat. A recriação de um episódio histórico, que é silenciado inclusive por historiadores haitianos e dominicanos, é o grande feito de The farming of bones. “Danticat é extremamente preocupada com as relações entre Haiti e a República Dominicana, por exemplo. Seu romance recria ficcionalmente o Parsley Massacre (Massacre da Salsa, em português) que é um episódio obscuro ocorrido em 1937, enquanto os olhos do mundo inteiro estavam voltados para a carnificina liderada por Hitler na Europa. Quando Danticat escreve em inglês e publica nos Estados Unidos um romance sobre esse evento, ela está, em minha opinião, se posicionando politicamente em relação às questões da imigração. Além disso, ela trabalha também como editora, cineasta, atriz, usando a arte para trazer à luz diversas histórias por trás daquilo que vemos normalmente como uma massa uniforme”, explica Priscilla Figueiredo, doutoranda em Teoria Literária da UFF, e especialista na obra de Danticat.

As duas escritoras, assim como Chimamanda Ngozi Adichie, Junot Díaz, Julia Alvarez, Loida Maritza Perez, Cristina García, Kamila Shamsie, Teju Cole, Sandra Cisneros, dentre outros, fazem parte do que podemos chamar de uma cena contemporânea da literatura diaspórica. Assuntos ligados principalmente às ditaduras e massacres na América Latina, às guerras no Oriente Médio e aos regimes de exceção e guerras civis na África, além do constante e indireto sentimento de deslocamento e as traumatizações de estar em um novo espaço, por vezes também hostil, são a matéria-prima por excelência desse grupo heterogêneo de escritores.

No entanto, ainda é preciso ouvir as vozes dos refugiados da Síria, dos paquistaneses e sudaneses que fogem do Estado Islâmico, das mulheres abusadas por regimes repressivos, dos índios que perdem constantemente o poder sobre as suas terras no Brasil. Essas vozes ainda não puderam dizer a si mesmas. “A literatura que certamente emergirá desses novos deslocamentos traumáticos será importantíssima. Os escritores, ao publicarem, registram aquilo que escapa aos livros de História; milhões de leitores, que não passaram pelo trauma do deslocamento forçado, poderão conhecer e viver, ainda que simbolicamente, a dor e a superação humana”, acredita Cláudio Braga, doutor em Literatura Comparada com tese em Literatura Diaspórica, e professor e pesquisador da Universidade de Brasília (UnB). “Poetas e escritores exilados conferem dignidade a uma condição criada para negar a dignidade – e a identidade das pessoas”, diz Edward Said.

E quando falamos especificamente da atual diáspora síria e de seus episódios mais chocantes, por exemplo, há o agravante de estarmos tratando sobretudo da figura do imigrante clandestino, que avança à revelia por fronteiras fechadas, atravessa mares revoltos em botes de salvamento. Dos clandestinos não se sabe o nome, o número do documento, a voz. Seriam uma espécie de corpo, de existência desimportante, se pensarmos nos termos de Judith Butler. Apesar de constituir um dos atores principais dos procedimentos atuais de deslocamentos, o clandestino, contrariamente a categorias mais nobres, permanece relativamente ausente do cenário mundial das letras. Mas evitando as generalizações, não podemos deixar de citar a já tradicional literatura chicana que, nos Estados Unidos, conta com nomes expressivos tais como Rudolfo Anaya, José de la Peña, Miguel Méndez, entre outros.

“Mas ora, como explicar a relativa ausência dessa temática (da imigração clandestina) na atual produção literária europeia e brasileira, cujas sociedades encontram-se cada vez mais confrontadas por uma crise humanitária sem precedentes?”, questiona o professor Leonardo Tonus, Coordenador do Departamento de Estudos Lusófonos na Université Paris-Sorbonne (França), e especialista em literatura e imigração. “Sem querer fazer da literatura a expressão de qualquer atitude panfletária, algumas razões podem, em minha opinião, ser apontadas. Duas parecem-me significativas: o campo literário ainda permanece um espaço em disputa e de exclusão; o horror é inenarrável. Como ficcionalizar o afogamento de uma criança síria em pleno mediterrâneo? Como colocar em cena aquele que justamente não tem o direito legal de existir em praça pública? Como representar o grito de desespero de homens, mulheres e crianças submetidos ao status de objetos por traficantes sem escrúpulos e governos cegos aos seus dramas?” São questões ainda a procurar respostas.

A elaboração dos traumas pessoais e coletivos, e a força política da verbalização/representação dessas catástrofes são, talvez, o coração da chamada literatura diaspórica. Márcio Selligman-Silva, professor titular de Teoria Literária na Unicamp e autor de diversos estudos sobre a representação do trauma, acredita que a literatura, como as artes de um modo geral, inclusive o cinema, é um modo de inscrição e de tentativa de elaboração dos traumas. Em uma era de radicalização dos deslocamentos humanos forçados, seja por motivos de pobreza ou de perseguição política e guerras, esses dispositivos de inscrição são mais demandados.

“Temos que nos abrir a eles, ir ao encontro dessas vozes, sendo que a esmagadora maioria delas sequer pode se inscrever e tornar pública essa voz. Estamos diante de uma era de muros e de emudecimentos dos forçados ao exílio. A catástrofe da ruptura do lar pode gerar um trauma não superável. Por meio de sua elaboração, no entanto, podemos aprender a viver para além de nossa casa original”, explica o pesquisador. “Podemos, como dizia Vilém Flusser, um intelectual judeu nascido em Praga, que chegou ao Brasil em 1940, e que perdeu toda a sua família em campos de concentração, aprender a ser caracóis: levar a casa conosco. Esse aprendizado é difícil, mas hoje, em uma era de extremos fundamentalismos, essa lição é essencial e deveria ser estendida mesmo aos não exilados. Precisamos aprender a ver que as ideias tradicionais de nacionalismo devem ser deixadas para trás e eram parte de uma ideologia mortífera dos séculos 19 e 20. A literatura e as artes podem nos ensinar isso, que podemos viver e construir nossas vidas em qualquer lugar. Para além da nostalgia de uma origem perdida edulcorada, temos que aprender a viver com as diferenças, a habitar o convívio com o outro”, conclui Selligman-Silva.

Talvez ele concorde com Homi K. Bhabha, quando este propõe que a literatura mundial, tradicionalmente voltada para questões nacionais, abra espaço para histórias transnacionais de indivíduos em diáspora. Diz Bhabha em seu célebre O local da cultura: “Essa arte não apenas retoma o passado como causa social ou precedente estético; ela renova o passado, reconfigurando-o como um entrelugar contingente, que inova e interrompe a atuação do presente”. Ao recontar o passado, é possível reescrever o presente? Teria o exilado/refugiado/expatriado um olho duplo, capaz de enxergar além, por haver expandido seus mapas? Em Create dangerously, uma compilação de artigos sobre o artista imigrante, em especial sobre o ativismo desse artista imigrante, a escritora Edwidge Danticat escreve sobre ser, ela mesma, um acidente, em um mundo regido por acidentes:

“O artista imigrante tem em comum com todos os outros artistas o desejo de interpretar e, possivelmente, refazer seu próprio mundo. Portanto, apesar de talvez não estarmos criando tão perigosamente quanto nossos antepassados - apesar de não corrermos o risco de sermos torturados, espancados e executados, embora o exílio não nos ameace de um silêncio perpétuo - ainda assim, enquanto trabalhamos, em algum lugar há corpos espalhados pelas ruas...

Quando nossos mundos estão literalmente desmoronando, nós nos dizemos o quanto talvez nossos anciões estivessem certos quanto a nossas carreiras passivas de testemunhas distantes.

Quem pensamos que somos?

Pensamos que somos pessoas que corriam o risco de nem sequer existir. Pessoas cujos pais e mães foram assassinados, seja por um governo ou pela natureza, antes mesmo de nascermos. Alguns de nós acham que somos acidentes da alfabetização.

Eu acho.”*

Mapa 3: Lagos (NI) – Michigan (EUA) – Nova York (EUA) ou Sobre a observação dos pássaros e dos relevos

“Não muito antes de começarem aqueles passeios sem rumo, eu me havia habituado a observar, pela janela de meu apartamento, a migração das aves, e agora me pergunto se as duas coisas não estão ligadas. Nos dias em que chegava do hospital bem cedo, eu olhava com atenção pela janela, como alguém à procura de presságios, na esperança de ver o milagre da imigração natural”, escreve o nigeriano Teju Cole, no seu romance Cidade aberta (Companhia das Letras, 2011). Observar os pássaros, reincidentes na narrativa, e que parecem sempre fazer uma ponte alegórica com a figura do imigrante; flanar por uma Nova York pós 11 de Setembro: cidade aberta, rendida, ferida. “Na superfície da terra, eu estava com milhares de outros em sua solidão, mas dentro do metrô, de pé entre desconhecidos, empurrando e sendo empurrado em busca de espaço e de uma brecha para respirar, todos nós reconstituíamos traumas não admitidos, a solidão intensificada”, escreve Cole, na voz de seu personagem Julius.

Para Leila Harris, professora da Universidade Federal Fluminense, “É preciso lembrar que o sujeito diaspórico muitas vezes vivencia simultaneamente vários tipos de deslocamento: geográfico, linguístico, psíquico, cultural, entre outros. Os questionamentos, ambivalências e mediações que fazem parte do processo diaspórico, assim como toda uma gama de perdas e ganhos, encontram um espaço em textos literários”. Julius, um imigrante nigeriano, residente médico no Hospital Presbiteriano de Columbia, parece querer retraçar suas fronteiras emocionais, geográficas e culturais, a sua própria topografia, através da exploração da cidade estrangeira. Ao caminhar, Julius se encontra em espaços e tempos diversos. Mistura-se ao relevo da cidade, ou tenta misturar-se. Corpo e mapa parecem fundir-se.

Giuliana Bruno, arquiteta e filósofa italiana, autora de Atlas of emotion, conta que, em 1654, a novelista Madeleine de Scudéry publicou um mapa, desenhado por ela mesma, para acompanhar a sua novela Clélie. Um Carte du pays de Tendre, que seria algo como um “mapa do país da ternura”, ou da delicadeza. Tal mapa, criado pela personagem do romance, guiava a leitura e a busca da personagem pelos “countries of tenderness” (“países da ternura”). Bruno acredita que esse mapa transformava um mundo de afetos visível a nós, “um mundo exterior que transmite um relevo interior”, um “território de sensibilidade”. A partir da leitura dessa novela, Bruno desenvolve a teoria dos Atlas, que seriam apresentados duplamente, como físicos e emocionais, e reconhece a existência desses mapas em expressões cinematográficas, fotográficas, arquitetônicas e artísticas. A Nova York de Teju Cole, ou mesmo as cidades estrangeiras de Paloma Vidal, o Haiti de Danticat e Nichols, poderiam ser vistos como psicogeografias.

A sensação de outridade dentro do espaço do novo lar está posta de maneira ainda mais explícita na obra da dominicana Sandra Cisneros. Em Caramelo, por exemplo, Cisneros examina com profundidade o choque cultural dos que nascem e se criam nos Estados Unidos em famílias de origem mexicana. Ela conta que, por viver até a idade adulta em Chicago, no seio de uma família mexicana, e em um estado onde gente de muitas culturas e nacionalidades conviviam, apenas se deu conta de que era “o outro” da sociedade americana quando mudou-se para Iowa, para fazer uma pós-graduação. Tinha medo de falar em sala de aula, pois sua voz, seu corpo, sua maneira de falar, mesmo em inglês, eram as maneiras de um “outro”. Segundo a autora, é nesse momento que sua consciência política se aflora em definitivo, marcando a partir daí a sua produção literária.

Filha de mexicanos imigrados, mas nascida em território americano, Cisneros pode ser comparada a outras escritoras radicadas nos Estados Unidos, como a dominicana Julia Alvarez e a cubana Cristina García, ambas educadas no país estrangeiro desde a infância. Apesar de toda a suposta inserção nesse espaço, elas continuam escrevendo a partir do deslocamento. Seligmann-Silva fala do fenômeno da literatura de filhos ou netos de imigrados, que incorporaram em suas obras uma elaboração da diáspora de suas famílias, ou o nomadismo que marcou o percurso de seus antepassados. “Ou seja, as diásporas podem continuar a se desdobrar no tempo, mesmo quando elas não se dão mais necessariamente no espaço”.

Cristina Gracia é uma das vozes mais importantes da literatura cubana nos Estados Unidos atualmente. Saiu de Havana para Nova York com seus pais logo após a tomada de poder por Fidel Castro em Cuba. Cresceu no Queens, no Brooklyn e em Manhattan. Quando questionada sobre a visão de uma Cuba pouco idealizada em sua obra, a escritora responde: “Há uma grande desconexão entre a visão dos que estão fora de Cuba e a realidade de se viver sob uma ditadura por tantas décadas. Há muito pouco romance na escassez de alimentos, na falta de oportunidades de trabalho significativas, numa verdadeira liberdade de expressão. Nesse sentido, para muitos cubano-americanos, como eu, não se pode nunca voltar para casa, não totalmente. Mas nunca será possível sentir-se totalmente em casa neste país também. Eu escrevo nesse território. Nessa negação do território”.

Mapa 4: Rio de Janeiro (BR) – Buenos Aires (AR)

Buenos Aires (AR) – Rio de Janeiro (BR)

Ou uma rua de mão única

Não sei de que tecido é feita minha carne e essa vertigem

que me arrasta por avenidas e vaginas entre cheiros de gás

e mijo a me consumir como um facho-corpo sem chama,

ou dentro de um ônibus

ou no bojo de um Boeing 707 acima do Atlântico

acima do arco-íris

perfeitamente fora

do rigor cronológico

sonhando

(Trecho de “Poema sujo”, de Ferreira Gullar).

Em 1975, Ferreira Gullar estava exilado do Brasil. Havia acabado de sair da ditadura chilena, e na Argentina, em Buenos Aires, onde estava abrigado, era preparado um novo golpe. O passaporte vencido o deixou ilhado. Escreveu o “Poema sujo” como um último ato: não sabia o que ia lhe acontecer, mas precisava poetizar sua raiva. Os versos, que poderiam ser o estopim para a sua morte, ironicamente acabaram por lhe salvar vida. O poema foi trazido ao Brasil por Vinícius de Moraes, e a notoriedade que ganhou impediu qualquer ação mais direta ou violenta dos militares contra ele. A ordem de prisão em nome de José de Ribamar Ferreira, nome de cartório do poeta, era minúscula diante da multidão que o esperava no aeroporto do Rio de Janeiro.

No romance Algum lugar (2009), de Paloma Vidal, a argentina radicada no Brasil desde os dois anos de idade traça um mapa narrativo muito semelhante ao de Teju Cole em Cidade aberta. O migrante flaneur, que não passa por situações-chave, mas produz encontros, perdas, rememora sonhos e explora o estrangeiro à exaustão, não exatamente com curiosidade, mas com o olhar de certo modo cindido. Esse sentimento de deslocamento e a relação com a solidão da desterritorialização é o motor do romance de Vidal. A escritora é uma figura diaspórica interessante porque pode ser lida como uma argentina em território brasileiro, e eventualmente como uma brasileira em território estrangeiro, que é basicamente o que acontece em Algum lugar: uma espécie de deslocamento em uma sala de espelhos.

“Cresci entre dois mundos, essa é a minha experiência primordial. Depois fui morar na Alemanha, foram 10 anos fora. Mais um deslocamento. Não por acaso o meu primeiro livro se chama Do lado de fora, a experiência de estar “do lado de fora” é o que fez de mim uma escritora”, conta Carola Saavedra, escritora chilena radicada no Brasil, que acaba de lançar O Inventário das coisas ausentes, livro no qual questões sobre o Chile, a ditadura e o exílio estão presentes. Quando questionada se crê que há uma identificação do seu trabalho com a chamada literatura de diáspora, Saavedra responde: “Toda classificação desse tipo oferece por um lado uma chave de leitura que pode ser interessante, mas por outro, corre o risco de ser muito reducionista. É preciso cuidado. De qualquer forma, o olhar estrangeiro é sempre um olhar que enriquece o seu destinatário, enriquece no sentido mais amplo, oferecendo um espelho e uma possibilidade de diálogo. Cabe a nós sermos capazes de suportar nossa própria imagem”.

O escritor brasileiro de ascendência judaica, Luis S. Krausz, acredita que a experiência da imigração é alguma coisa que atravessa as gerações, algo que é passado, de maneira persistente, de pais para filhos, como um legado familiar incontornável. “Meus pais nasceram no Brasil e eu nasci no Brasil, de maneira que a experiência da imigração é alguma coisa que pertence ao mundo dos meus avós. E ainda assim, indiretamente, penso que a imigração tenha influenciado a minha formação de maneira muito intensa, que tenha mesmo determinado aspectos importantes de quem eu sou e, sobretudo, da maneira como penso e como escrevo. Em meu trabalho literário tenho tratado de investigar essas marcas da imigração: em que medida a memória de um outro lugar funciona como uma espécie de filtro na minha percepção da realidade? De que maneira os paradigmas provenientes de outras realidades vão marcar minha maneira de compreender a minha própria realidade? Como essa memória e esse filtro vão influenciar a sensação de perplexidade que tenho diante da realidade em que vivo?”, questiona o autor de Deserto (Benvirá).

Para o professor Leonardo Tonus, a figura do escritor-imigrante ainda é pouco representativa na literatura brasileira, com exceção do efêmero movimento da escrita brazuca (ou brasuca) estadunidense. Essa literatura constitui um rico testemunho dos movimentos emigratórios de brasileiros ocorridos ao longo das décadas de 80 e 90. Os romances 46th Street: o caminho americano, de Luiz Alberto Scotto (1993), Os estrangeiros do trem N, de Sérgio Villas Boas (1997), e Clandestinos da América, de Dau Bastos (2005) são obras emblemáticas do fenômeno brazuca que, ao evocarem a trajetória de brasileiros emigrantes nos Estados Unidos, se servem, muitas vezes, da estrutura do romance de tese. “Muitos destes textos organizam-se em função de estratégias narrativas que asseguram a lisibilidade e a coesão de uma mensagem a ser transmitida: nacionalismo, crítica da situação socioeconômica brasileira ou representação de uma doxa centrada na hipervalorização do american dream.”, explica Tonus. O pesquisador acredita que, talvez, os recentes fluxos migratórios aos quais o Brasil se vê confrontado permitam, em breve, o surgimento de imigrantes-escritores bolivianos, africanos e haitianos cuja voz venha testemunhar o drama da expatriação clandestina. É preciso agora que eles possam, então, escrever. E, de alguma forma, se mapear.

*Tradução de Carolina Morais para trecho do livro Create dangerously, ainda não publicado no Brasil

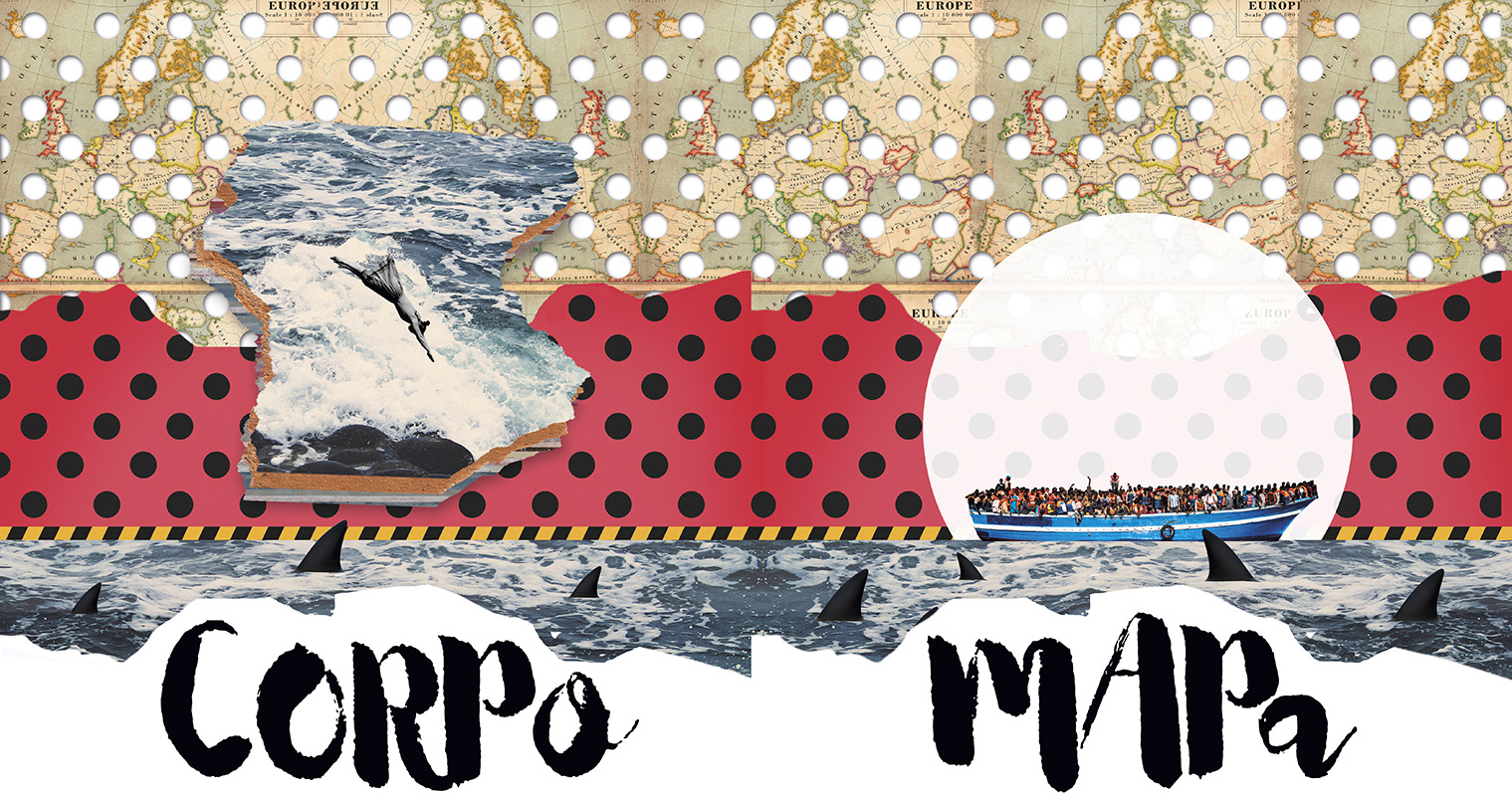

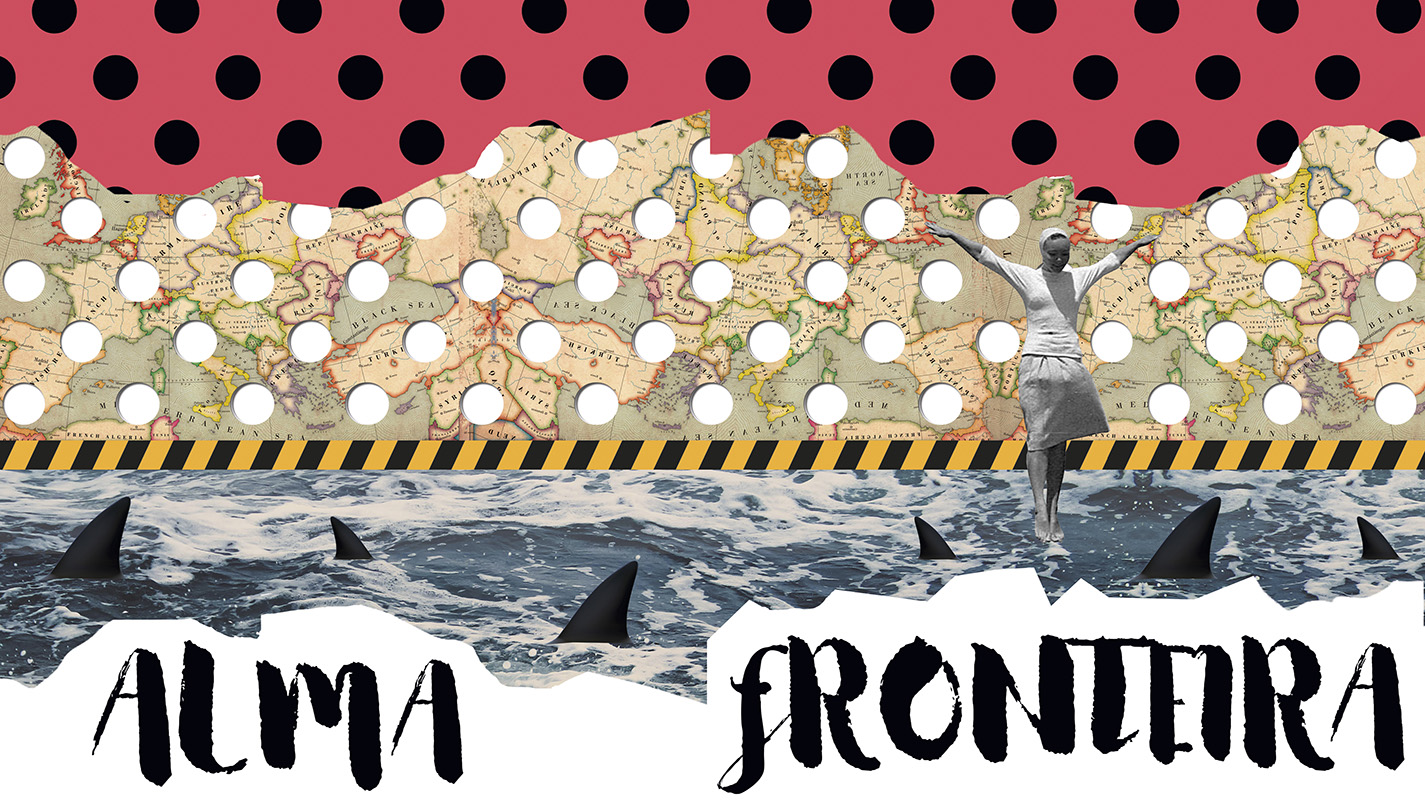

Ilustrações de Karina Freitas