Choque entre dois veículos interdita um trecho da rua Júlio de Castilhos, em Ipanema. São 9h30 de uma manhã de segunda-feira. Dobro a esquina que me coloca de frente para a cena na hora exata que um dos motoristas registra com o celular a lataria dianteira esmigalhada. Ele veste uma camisa branca com a imagem do Cristo Redentor erguida pelo slogan Rio 2016 e com as letras nas cores da bandeira do Brasil.

É 4 de julho de 2016. Em 30 dias começam os jogos olímpicos. No sábado 2, o estudante da UFRJ Diego Vieira Machado, 29 anos, gay, negro e cotista é encontrado morto às margens da Baía de Guanabara. O corpo, nu da cintura para cima, trazia sinais de espancamento. O garoto sofria, há meses, ameaças homofóbicas. A universidade decreta luto por três dias. Mas não toma nenhuma medida drástica que atenue a sensação de insegurança da comunidade acadêmica.

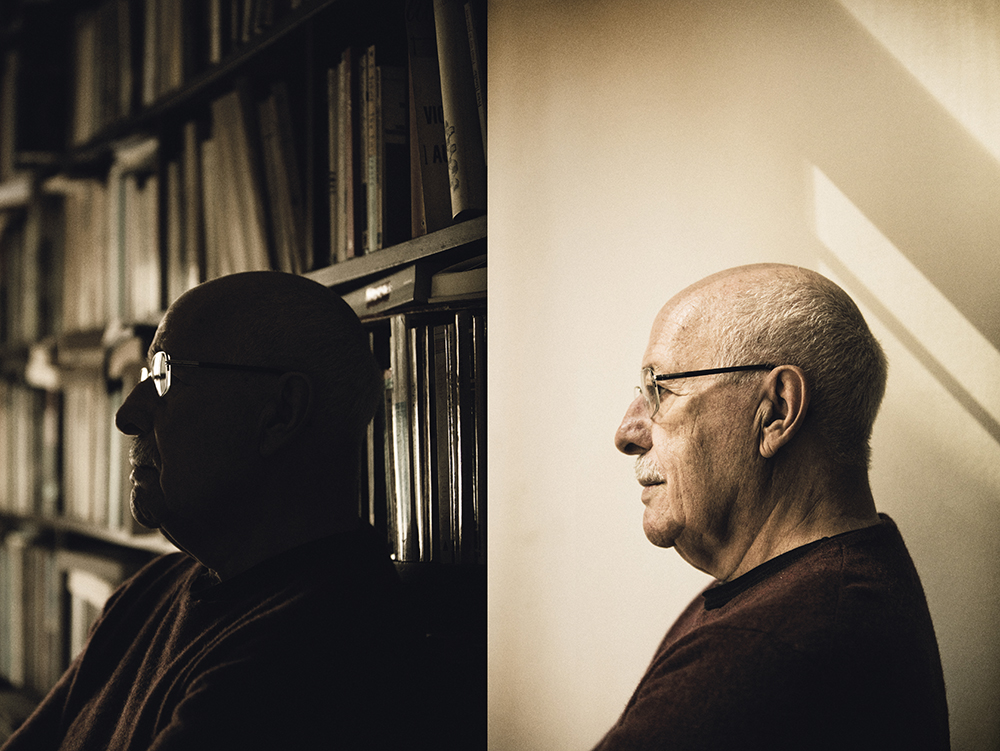

Agora são 10h da manhã e as imediações da Rua Antonio Parreiras, onde mora Silviano Santiago, é como um longo aviso em neon de que estamos em Ipanema, de que faz sol, de que a utopia do verão carioca é incansável, mas que ela anda precisando competir com os remendos de última hora pelos jogos. Há rasuras evidentes no imbatível cartão-postal.

“Estou querendo fugir para Minas Gerais durante as Olimpíadas”, vai logo falando Silviano, mineiro de Formiga, que é lembrada num retrato que ocupa um lugar de destaque na sala do seu apartamento. “Imagina o que vai acontecer com essa cidade em agosto...”.

O começo da nossa conversa é um atropelo de assuntos sobre o fascínio e o pavor coletivo em relação ao projeto Rio 2016, sobre o estado de calamidade decretada pelo governador em exercício Francisco Dornelles (Silviano cita dois colegas da UERJ que têm recebido o salário em parcelas) e, claro, sobre a morte de Diego. Tudo isso ao mesmo tempo, sem intervalos. Não poderia ser diferente. É que viver é “entre”, os conflitos do mundo são todos “entre”. Não há extremos; há colisões. E sua primeira declaração é justamente uma espécie de Raio-X de como todos esses temas, todos esses pavores-fascínios estão se infiltrando em nossas ideologias e, pior, em nossos corpos:

“Um dos pontos que eu acho importante a tratar é que há uma mudança muito grande no que se chama de atividade política. Atividade política, quando eu era jovem, era uma atividade muito ligada à ideia de partido político: se você fosse de esquerda, era filiado ao Partido Comunista e, posteriormente, ao PT. E também muito comandada por determinadas certezas, por garantias de verdades que eram sistema de pensamentos, sistemas de ideias, de ideologia, em suma, tudo isso dava muita segurança às pessoas e, ao mesmo tempo, não era muito difícil ser participante. E isso Sartre é o primeiro a fazer a crítica: quando você participa, você participa de um grupo, de um grupo homogêneo, de um grupo estável, apoiado pelos grandes pensadores, pelos filósofos e, a partir de um determinado momento nesse século, cada um de nós e todos viramos participantes. Se você é mulher, você é participante, são as grandes questões feministas; se você é gay, você é participante; se você é índio, você é participante. Então, a própria estrutura da participação passou a ser individualizada e, nesse processo, a constituição de um grupo é difícil, já que esse grupo não existe anterior à sua participação. Você constrói o seu próprio grupo político e, ao construir o seu próprio grupo político, você já sabe a priori que as certezas são muito frágeis. Você agora tem de convencer os outros e não mais usar uma retórica do convencimento, que lhe é dada de presente pela ideologia ou pelo partido político. Vivemos num meio de campo confuso: os partidos degringolados, acabados, e há a emergência desses movimentos cuja principal característica, e eu diria até infelizmente, é o individualismo. O que chamamos de política virou algo muito frágil e essa necessidade de convencimento leva a extremos, sobretudo em relação a isso que chamamos de minorias. Agora o que está em jogo não é apenas a ideia, mas o próprio corpo. Pode ser o corpo de uma mulher, como a Luiza Brunet, espancada pelo marido; pode ser o corpo de um gay, como esse rapaz da UFRJ; pode ser o de um índio em Brasília, onde eles são incendiados... Agora é o próprio corpo do indivíduo que está em jogo.”

No dia 29 de setembro, Silviano completa 80 anos. A data começou a ser, digamos, comemorada há um bom tempo. Na verdade, em dois trabalhos, escritos em paralelo: um sobre Machado de Assis (o romance de hipóteses “coladas em textos, em dados concretos” Machado) e outro sobre Guimarães Rosa. (Wilderness: qualidade selvagem, beleza selvagem, longo ensaio que esmiúça Grande Sertão: veredas). “São os dois grandes nomes da prosa. E eu precisava acertar minhas contas com quem conta”. Seus 80 anos não são um exercício de saudosismo mas de novas superações intelectuais.

“É que não gosto de falar em velhice. Gosto mais da palavra ‘sobrevivência’”.

Nos parágrafos a seguir, depoimentos desse sobrevivente sempre em colisão: para começar, Silviano fala com exclusividade ao Pernambuco sobre seus dois próximos trabalhos, que lançam novas luzes em Guimarães Rosa e Machado de Assis; em seguida, revela como sua obra é feita a partir da política do observador, ao relembrar Stella Manhattan, primeiro romance queer brasileiro; e encerra propondo o que ele chamou de um “exercício de arqueologia dos seus três anos de formação”.

***

“A primeira atitude de quem laça e adestra um animal selvagem é a de procurar e descobrir um novo ambiente de vida que lhe satisfaça as necessidades vitais e lhe seja agradável aos sentidos, ambiente em que o animal possa se locomover com desenvoltura e graça, quase como se não tivesse sido retirado do habitat originário pelo adestrador”, norteia Silviano Santiago em Wilderness: qualidade selvagem, beleza selvagem.

O ensaio, ainda sem data de lançamento, é um longo exercício para colocar em questão aquele que parece ser o desejo primeiro de toda crítica: o de tentar domesticar, colocar muros nos seus objetos. Mas o que acontece quando o objeto é tão indomesticável quanto Grande Sertão: veredas?

“Eu tento mostrar como todas as tentativas, todas sem exceção, foram de tentar domesticar um romance indomesticável que é Grande Sertão: veredas. E o primeiro a fazer isso, a domesticar, genialmente, por sorte nossa sorte, foi Antonio Candido, que o compara com o quê? Ele compara com Os Sertões, de Euclides da Cunha. Não existe esforço maior de domesticar a selvageria de Grande Sertão: veredas. Os Sertões é seca. As veredas de Grande Sertão são construídas a foice. As veredas de Grande Sertão são as veredas do rio. Não tem sentido: um é essencialmente político, e a presença da política em Grande Sertão é toda do lado de fora. Um é a seca. O outro é o verde. Essa é a ideia mestra do meu ensaio, que eu acho que é um exercício interessante em teoria: mostrar como sempre há um esforço de domesticar aquilo que você fala enquanto crítico. Por sorte nossa, a primeira domesticação de Grande Sertão é ótima, mas já pensou se fosse errada? Candido estabeleceu um parâmetro que torna inteligível Grande Sertão: veredas, mas ao mesmo tempo o desnaturaliza do que ele de fato é.”

Mas o que de fato seria Grande Sertão: veredas? “Para mim é um grande enclave dentro do Brasil. O livro parece um gabinete de curiosidades do século 18. Todo mundo que visita o romance é estrangeiro. O próprio narrador que entra, aquele médico, é estrangeiro e quer saber o que é aquilo. É um lugar onde os estrangeiros visitam e ficam fascinados. É um museu, é um enclave. Eu também acho que a questão da homossexualidade, que é visto como um defeito do livro, quando de repente ele descobre que Diadorim é mulher… Isso de jeito nenhum é um defeito do livro: na verdade, é um recurso utilizado para dar uma grande naturalidade à fraternidade amorosa. Um outro grande problema é comparar com o Doutor Fausto, de Thomas Mann, e por esses erros eles vão indo...”

O romance Machado deve sair em outubro pela Companhia das Letras. O livro é alicerçado pela forma como Sartre tratou a figura de Gustave Flaubert em O idiota da família, um dos seus últimos trabalhos, lançado no começo dos anos 1970. “Eu faço minhas as palavras de Sartre sobre Flaubert: ‘Meu trabalho é sobre alguém que tem uma imaginação muito rica e, tendo uma imaginação muito rica, eu achei interessante trabalhar com algumas hipóteses’. Sobre este livro vou dizer que se trata de um romance, da mesma forma como disse Sartre: é o verdadeiro romance e não o romance verdadeiro. Eu desenvolvo algumas hipóteses sobre a vida de Machado, mas claro que não são hipóteses absurdas. Tudo é colado no texto. Não poderia ser diferente. Quem está de fora nunca consegue escrever o romance verdadeiro; assim como eu nunca faria um documentário se eu fizesse cinema.”

O Machado de Assis do romance de Silviano é o escritor outonal, dos seus quatro últimos anos, que tenta sobreviver à morte da esposa enquanto o Brasil vive sua confusa passagem da monarquia para a república. “Escrevo uma biografia de Machado não no sentido identitário: é o Machado de Assis em diálogo com figuras até menores da sua época, como Carlos de Laet, José de Alencar, e termina com Joaquim Nabuco. O livro mostra ele passeando socialmente pela sociedade carioca, mas é um passeio muito sofrido, muito triste. Não há dúvida que ele é amigo íntimo de Joaquim Nabuco. Perdão: que Machado de Assis é amigo fraterno de Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco deixou seus diários íntimos, que cobrem quase 40 anos. São mais de 600 páginas. E sabe quantas vezes Machado é citado nesses diários? Apenas duas vezes, porque não há intimidade. É muito difícil Joaquim Nabuco ser amigo íntimo de Machado, ainda que Nabuco seja o grande defensor da abolição da escravidão. Isso acontece porque a sociedade brasileira é fraterna, mas não é íntima. Na sociedade brasileira você não quer saber o que o outro é. Você não quer saber… Você tem medo de saber, talvez. Convidar Machado para um banquete na sua casa... É um negócio complicado. O Brasil é escravocrata. É isso o que me interessa, além das questões políticas da época. Tem a questão da monarquia e da república. Machado de Assis nunca se entrega totalmente à república. Nabuco tem uma tendência monarquista muito forte. O Carlos de Laet também não. O Carlos de Laet é um personagem fantástico que ninguém conhece. Foi professor no Colégio Pedro II e quando os republicanos querem mudar o nome do colégio ele se rebela e é expulso do colégio, sendo um professor concursado. E continua a se rebelar, tanto que é exilado para São João del Rei, assim como Olavo Bilac é exilado em Ouro Preto. A ideia é: vocês que são monarquistas fiquem com a colônia, com o Brasil colonial”.

A transição entre o Brasil monarquista e o Brasil republicano, com todo o choque da transição, é um capítulo importante de Machado. “Meu interesse por uma figura como o Carlos de Laet não vem do fato de ele ter sido um grande intelectual. O que me interessa é justamente a loucura da passagem entre monarquia e república. Olha, um professor concursado, que não começou a dar aulas num colégio porque foi escolhido pelo imperador, ser expulso… Uma instituição ter de mudar de nome porque tinha o nome do imperador e por ter sido fundada por ele em 1832, como foi o caso do colégio Pedro II, isso tudo é uma loucura fascinante. Uma das minhas teses é que os militares fundaram a república e não possuíam um lugar onde ficar. Eles não podiam ir para a Quinta da Boa Vista, que seria uma maneira de dizer que tudo estava bem, igual a antes. E então eles vão começar a comprar casas de nobres que estavam falindo. O Palácio Itamaraty, que é a primeira sede do governo republicano, era a residência da família do Conde de Itamaraty, que estava falindo. O Palácio do Catete era da família dos Nova Friburgo. Analisar esse momento do Brasil é também analisar a literatura de Machado. Não sou eu quem diz isso, é ele próprio com Esaú e Jacó [penúltimo romance do autor, lançado justamente nos seus últimos quatro anos, tal e qual a saga de Machado], que nada mais é que uma luta de ódio entre dois irmãos”.

***

Esqueçamos as disputas entre monarquistas e republicanos por alguns momentos. Mas continuemos em meio à batalha. O cenário agora é outro: Manhattan, meados de junho de 1969. Judy Garland morrera há pouco e, pelos bares gay de Nova York, acontecem homenagens em torno daquela que até então era a diva maior. “Somewhere over the rainbow/ Way up high”. Mas homenagear Judy não é uma tarefa das menos arriscadas: é comum que policiais apareçam para intimidar os frequentadores desses estabelecimentos. Em geral, costumam ser agredidos e, em vários casos, recolhidos. Na noite do dia 28, algo inusitado aconteceu. Drag queens do bar Stonewall revidaram a ação, lançando pedras contra os agressores. Assustados, os policiais saíram em disparada. “Queens bees are stinging mad” – noticiaram os jornais no dia seguinte, sem esconder o insólito da situação.

A revolta de Stonewall foi o gatilho necessário para o início do movimento pelos direitos gays, tal e qual os negros já estavam fazendo nos Estados Unidos. Desde então, o nome Stonewall soa como uma espécie de refúgio, de luta, um lugar para além do arco-íris, como na canção de Judy.

Talvez seja exagero colocar a figura morta de Judy Garland como um dos “personagens”, ainda que secundários, da revolta de Stonewall. Mas não deixa de ser um elemento interessante a sua inclusão. Pensar no direito ao luto pela estrela trágica como um vírus, uma contaminação, uma necessidade de expressão de uma comunidade frequentemente esmagada. E, por sinal, “contaminação” é uma palavra cara para pensarmos a obra de Silviano Santiago. Para ele, a História é um corpo aberto, pronto para ser infectado. E é em outubro desse mesmo 1969 que começa Stela Manhattan, seu livro de 1985, considerado o primeiro romance queer brasileiro.

O livro foi escrito em meados dos anos 1980. Era o auge do pânico em relação à Aids, chamado na época de “câncer gay”. Mais uma doença como metáfora. Mas aqueles anos 1980 de ameaças virais e aquele Brasil que voltava a viver uma confusa transição – desta vez da ditadura para a democracia –, não pareciam ser o cenário nem o tempo ideais para o romance que se desejava juvenil, lúdico, estiloso. E camp.

“É um livro pessimista. Não poderia ser diferente, tendo em vista o contexto em que foi escrito. Se tivesse de reescrevê-lo hoje, ele seria muito mais otimista. Houve ganhos consideráveis nesses anos, apesar de todas as perdas que tivemos. Mas o que me interessa no livro, e talvez por isso ele continue tão atual, é que não é um livro maniqueísta do ponto de vista do comportamento sexual. As possibilidades da sexualidade são muito em aberto. Eu vou me valer, para esse livro, de dois grandes artistas, que trabalham exatamente a possibilidade do manejo de uma sexualidade plural, que são Lygia Clark e um pintor surrealista pouco conhecido no Brasil, (o alemão) Hans Bellmer. O livro tem mais uma relação com as artes plásticas do que com a literatura, porque meu interesse maior era o de ver essa relação do espectador com as artes plásticas na construção da obra de arte e no caso: da participação do espectador na reconstrução daqueles personagens, que tanto podem se exprimir no masculino quanto no feminino.”

Em setembro de 2015, quando dos 30 anos de Stella Manhattan, Silviano escreveu um texto entre a memória e o ensaio para o Suplemento Pernambuco sobre como ergueu seu romance cheio de fissuras:

“Velhice e infância são inseparáveis — disse-nos Machado de Assis. Basta atar as duas pontas da vida para desdobrar Dom Casmurro em Bentinho e escrever a solidão amorosa que estoura em Memorial de Aires (ou em Mil rosas roubadas). Difícil é conciliar velhice e idade da razão. Expulso do núcleo vital da experiência pelo peso dos anos, você entra escarrado na idade em que a voz da Morte recita a contagem regressiva. Da desarmonia origina-se um objeto abjeto, ao mesmo tempo colorido, brincalhão e derrisório, semelhante à escultura de Niki de Saint-Phalle à porta do Beaubourg, em Paris.

Aparentemente, o protagonista do romance se divide em dois: o jovem Eduardo e Stella. Na verdade, se divide em três. Importa é a intersecção de um no outro, do Outro no Um. Importa o eixo cilíndrico da dobradiça que destranca e abre a porta Stella até então reprimida pela esquadria Eduardo. Computa-se o três — a ‘diferença simétrica’ entre dois, como se diz na teoria dos conjuntos.”

Stella Manhattan ganhará, em breve, nova edição pela Companhia das Letras. A orelha do livro será assinada pelo deputado Jean Willys (PSOL). Stella Manhattan é um ótimo exemplo de como funciona o maquinário de “infidelidade” de Silviano com seu leitor. “Sou fiel com o que precisa: o personagem”, explica. Em 1981, ele publicara Em liberdade, espécie de falso diário íntimo de Graciliano Ramos. “Quem lê Em liberdade, que é um livro ideológico, e se interessa por aquele autor, não vai talvez se interessar por Stella Manhattan, que é uma obra camp, que vai no sentido oposto. Vai se sentir traído pelo escritor. É diferente, por exemplo, de quem compra um livro de Rubem Fonseca e gosta e compra outro e outro. Há uma continuidade da voz”, define.

Tanto Stella Manhattan quanto Em liberdade são livros políticos. Na verdade toda a obra de Silviano Santiago é política. “Não sou político no sentido clássico, de militância em um partido. Sou um observador, um observador político do mundo. Para pensar e escrever dessa forma, João Cabral é um nome que me justifica. João Cabral era um observador, um diplomata, que não tinha nada de retirante ou dos mangues e escreveu aquela obra.”

Mas também não pense que esses dois romances, em particular, apontariam polaridades em sua obra. “Não tenho polaridades, tenho ‘entres’”, corrige. Talvez Stella Manhattan e Em liberdade possam ser pensados, para usarmos a expressão de Georges Didi-Huberman, como revoadas de vaga-lumes. Pequenas luminosidades a nos guiar. Luminosidades sempre autobiográficas, ainda que sem a entrega ou o sentimentalismo das confissões. As luminosidades de um observador.

***

“A minha vida está resumida em três anos: 1960, 1961 e 1962. Em 1960: eu me especializo em francês no Rio de Janeiro, quando acontece a emergência do populismo que será freado pela ditadura em 1964. Eu vivo isso intensamente, mas não chego a ser participante no sentido político tradicional. Imediatamente ganho uma bolsa de estudos para Paris e vou para Paris fazer tese de doutorado em literatura francesa, paga pelo governo francês, e começo a fazer meus estudos de forma mais aprofundada na Sorbonne. E o que acontece? Fim, ou quase fim, da guerra da Argélia, descolonização da África e do Oriente Médio, que estão repetindo, de certa forma, o ‘yankee go home’ de 1960, mas em outra perspectiva, completamente diferente. Agora é o fracasso da Europa no processo de colonização da África e do Oriente. Acontece tudo isso e eu vivendo Paris. E sem poder participar, porque sou brasileiro. Foram os movimentos mais fortes que tivemos: a emergência de uma política popular em 1960 é uma questão evidente que está aí até hoje, que não foi resolvida, com toda a questão de Lula, do PT e de Dilma. Isso não está resolvido. O outro caso [da descolonização da África e Oriente Médio] também não está resolvido até hoje. Veja o caso dos imigrantes na Europa, veja o Brexit. Lá estou em 1961 vendo isso meio abobalhado, que era a única coisa que eu podia fazer. Mas a diferença é que antes todos esses conflitos constituíam uma identidade, o que não acontece mais. Em 1961, eu vi que não teria dinheiro para terminar minha tese, porque minha bolsa era baixíssima. E aí um amigo meu me fala assim: ‘Por que você não faz um concurso para uma universidade americana?’ Em 62 eu estou em Albuquerque, no Novo México, como professor de literatura brasileira. E o que acontece a partir de 1962? Assassinato de Kennedy, assassinato do assassino de Kennedy, assassinato de Martin Luther King… O american way of life, que quando eu cheguei lá fiquei encantadíssimo, se espatifa à minha frente. Me lembro do dia que Kennedy morreu, eu estava dando aula, quando avisaram, eram umas 11h da manhã… Então, diante disso tudo, de repente o que descubro? O mundo, ele existe entre. Ele não existe num lugar nem ali nem um outro. E eu estava tendo a experiência do entre-lugar, indo de um lugar para o outro. Então começo a ter esta visão da diferença: que o mundo é organizado, ou desorganizado, não pelo eurocentrismo ou americanismo, mas pela diferença. Eu já estou questionando o eurocentrismo desde aquela época. E quando conheço o Derrida, em 1969, nos Estados Unidos, temos obviamente um diálogo maravilhoso. Eu estava apto para receber tudo o que ele estava falando, sem querer, não por formação filosófica. Entendi imediatamente o que era a filosofia da diferença. A filosofia da diferença de Derrida é isto: é um não-europeu na Europa, é um não-americano nos Estados Unidos. O mundo acontece pela diferença e é uma diferença altamente politizada.”

Nessa sua arqueologia, Silviano Santiago deixou claro que viveu alguns dos anos mais chaves do século 20 como um homem perseguido pela História, o que deixou uma marca indelével por cada uma de suas obras: a da impossibilidade de “não enxergar a literatura como uma manifestação da política”.

LEIA MAIS: "As mentiras sinceras de um falso mentiroso", de Wander Melo Miranda