Não aquele Rio de Janeiro dos turistas-zumbis em busca de um fragmento, de uma memorabilia qualquer, do Verão Perfeito, de bossa nova & funk, com o mar, o morro, o barquinho, o baile e o sol por testemunhas. Um verão insistentemente contínuo, que se prolonga desde a “invenção” da praia lá em meados do século passado. Não esse Rio. E nem mais a cidade partida que um dia Zuenir Ventura vaticinou como alegoria maior da velha capital. Partida é pouco. As rachaduras estão ainda ali, o fosso ainda está ali, mas eles já são insuficientes, sobretudo para quem acreditava que o termo “partida”, antes de demérito, era salvação. A equação “Eles que fiquem lá; nós que fiquemos por aqui” não carrega mais o sentido prático de antes.

A velha capital tem sido o cenário ideal para os conflitos que varrem o país desde as manifestações de 2013. As imagens do “não vai ter Copa”, do “não vai ter Olimpíadas”, do “não vai ter golpe”, do “contra corrupção” e do “pela volta dos militares” parecem pulsar mais, circular mais e mais assustar, quando registradas no Rio. Mas quem fotografou melhor, quem tem sido de fato onipresente em nosso imaginário: o verão carioca ou o conflito carioca? Ou melhor: qual dos dois é de fato hoje mais valioso e nos revela mais? Como, talvez, conciliá-los?

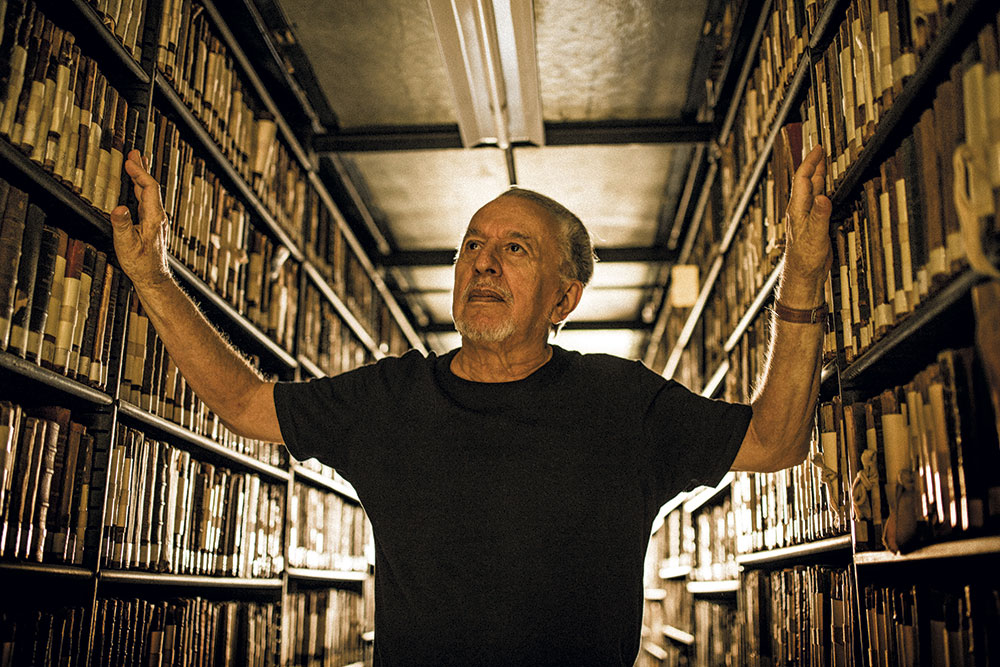

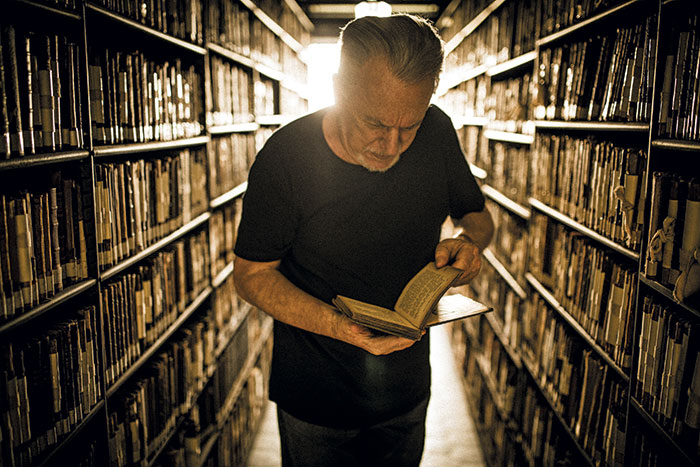

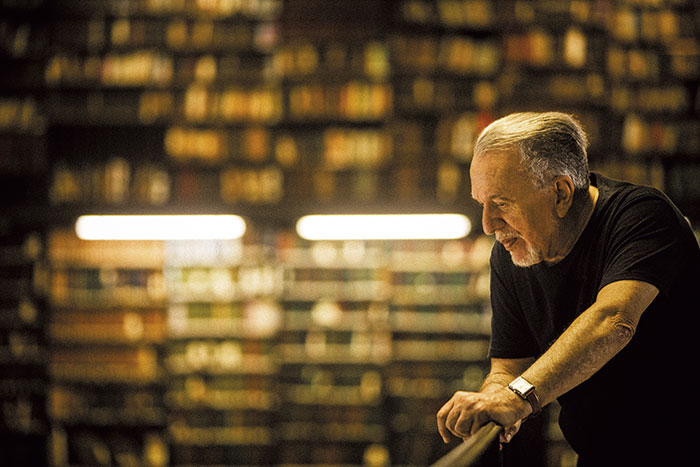

Pois bem: em 16 de novembro do ano passado, Luiz Costa Lima, crítico, teórico e professor emérito da PUC-RJ, sai de sua casa no Bairro da Gávea com o fotógrafo Fábio Seixo em direção à Biblioteca Nacional, no centro da cidade, para a sessão de fotos desta capa do Pernambuco. Era hora do almoço, saída de colégio, mas o trânsito já lento do trajeto - uma vez mais - estava particularmente parado. Outra manifestação no centro da cidade. Servidores contra o pacote de ajuste fiscal do governo de um estado oficialmente quebrado. A tensão havia começado no começo da manhã. Na rua, profissionais das áreas de segurança e educação. Na Assembleia, tropa de choque e homens da Força Nacional. E uma grade no meio resguardava o prédio e imobilizava corpos.

Em determinado momento, um grupo forçou e conseguiu derrubar a grade. A multidão ocupa a escadaria da Assembleia. Os policiais reagem com spray de pimenta e bombas de efeito moral. O carro blindado da PM lança jatos d’água. Quando a cavalaria bloqueia a entrada do prédio, a confusão se espalha pelas ruas ao redor. O táxi levando Costa Lima e Fábio vira observatório do conflito.

Esse 16 de novembro rendeu uma das imagens mais possantes do imaginário recente dos conflitos cariocas: um vídeo, que acabaria viralizando nas redes sociais, mostra o momento em que dois policiais do Batalhão de Choque mudam de lado. Os homens deixam de proteger a assembleia e se juntam aos manifestantes debaixo de aplausos. Diante da cena, um grupo se ajoelha e balança uma bandeira branca no ar. O termo “partida” de Zuenir, outra vez, se mostra insuficiente.

Perto das 14h, Costa Lima começa a sessão de fotos na Biblioteca Nacional.

***

“É ambíguo, na verdade, receber uma homenagem pelos meus 80 anos. Ambíguo porque, apesar de me deixar feliz a lembrança, eu me encontro no vestíbulo daquilo que Manuel Bandeira chamava “da Indesejada das Gentes”. Mas, ao pensar nessa homenagem, e no atual momento, lembro um texto da russa Anna Akhmatova que disse que ninguém sabe a época que está vivendo. Ela escreveu isso no começo dos anos 1910. Ninguém sabia, ninguém podia imaginar o que estava à espera. E à espera estavam a Guerra de 1914 e a Revolução Soviética. Na minha carreira, eu fui marcado por dois golpes. O de 1964, quando ainda morava no Recife, que mudou completamente a minha vida, que me levou a deixar a cidade, que me levou ao exílio. Agora, já aposentado, como professor emérito da PUC, eu me vejo diante de um novo golpe, um golpe que o jornal O Globo diz que não é golpe porque não tem militares. Mas não é preciso militares para se constituir um golpe. Qualquer idiota sabe disso. Minha vida foi marcada por um golpe militar e agora por um golpe parlamentar. O que me entristece é a falta de esperança de que verei ainda um Brasil melhor.”

***

“A gente tem é saudade de voltar a não ser nada” - do poeta Vicente Franz Cecim no livro O escuro da semente.

***

Costa Lima se levanta subitamente em meio à entrevista, realizada em sua casa no Bairro da Gávea, para procurar o livro do poeta paraense Vicente Franz Cecim, O escuro da semente. Encontra-o, mostra alguns poemas e passa a explicar o silêncio que cerca a circulação da obra: “É um grande livro de poesia, mas é um escritor do Norte do Brasil, a imprensa não fala nada, as editoras não se interessam. O Norte está isolado, é quase um outro país. Os autores que estão fora daquele considerado o eixo Rio-São Paulo sofrem um veto, um veto de isolamento. Pense na expressão por si só: eixo, aquilo que segura algo”.

Costuma receber de três a cinco livros por semana, enviados por editoras ou pelos próprios autores. Uma opinião sua pode catapultar um anônimo para a fama instantaneamente.

Um exemplo disso foi As visitas que hoje estamos, romance de Antonio Geraldo Figueiredo Ferreira, da pequena cidade mineira de Arceburgo. Num texto publicado no Valor Econômico, escreveu: “É um livro de fôlego. O trabalho que ele faz com a oralidade lembra, guardada as devidas proporções, Samuel Beckett”. Mais recentemente, escreveu um ensaio para o caderno Ilustríssima, da Folha de S.Paulo, sobre os livros Tratos de silêncio e Querer falar, da curitibana Luci Collin. Em meio ao texto, não escondeu sua surpresa ao perceber que ela já contava com uma meia dúzia de obras publicadas, antes de ele ter ouvido falar do seu nome. “Não circulam mais as notícias de quem está lançando livro ou dos autores que aparecem”, reclama.

É curioso ver a ressonância da sua voz no reconhecimento de um autor. Curioso porque estamos inseridos num país onde o gênero da crítica costuma mais ser lembrado justamente por sua subtração da arena de debates. A crítica e a teoria parecem exercícios quase bélicos. São perigosos. Costa Lima é ciente do seu papel como guerrilheiro.

***

“Até os 1960, a literatura tinha um grande aliado, que eram os suplementos literários, mas eles foram desaparecendo, desaparecendo. No lugar de um jornalismo crítico, começamos a ter um jornalismo mais narrativo, mais descritivo. A grande falácia disso é o papel da Rede Globo no golpe, em que não precisava ser gênio para entender a narração, a pauta que aqueles jornalistas recebiam na hora de narrar os acontecimentos políticos. Pois bem, não temos suplemento literário, não sabemos os livros que são publicados e a publicidade que existe é completamente viciada. Sua função não é informar o que existe de melhor ou de pior. Muitos grandes autores não circulam. É o caso de Pernambuco, que tem um contista e poeta muito bom, o Everardo Norões, que pouca gente conhece. Esse isolamento é a consequência da história desse país, que não é apenas conservador; ele é injusto. Esse desconhecimento é uma exacerbação do conservadorismo analfabético nacional. Outra vez eu lembro Akhmatova: “a gente não sabe a época que está vivendo e, sinceramente, não sou muito positivo em relação ao que vem por aí”.

“O medo da teoria que temos é o medo do pensamento, o que se confunde com a história do Brasil. Sabendo que o nosso é um dos campeões de injustiça mundial, perdendo talvez apenas apenas para o que acontece na África, a ditadura é a manifestação concreta daqueles que são sustentados por essa ordem desigual. E não existe coisa mais oposta à essa tremenda injustiça ditatorial do que a manifestação do pensamento. Por isso me interessa muito toda essa geração de poetas que foi trucidada por Stalin. Qualquer discordância do pensamento dava lugar ao exílio ou à morte. A viúva daquele grande poeta (Óssip) Mandelstam escreveu um livro em que diz que, não apenas para o marido, mas para muitos da sua geração, a morte era a solução para a vida, porque não havia liberdade de pensamento. Eu gosto de tomar a União Soviética de Stalin e a Alemanha Nazista como alegorias para o quanto a circulação de ideias é perigosa para os temerosos no poder. Se o pensamento louva, ele acaba sendo redundante e isso é contra o próprio exercício de pensar. Daí o perigo da teoria. Fiz essa comparação em termos mundiais, mas em termos do Brasil esse problema fica mais evidente porque o Brasil não tem tradição de pensamento. Basta pensar assim dos poucos pensadores que tivemos, Benedito Nunes, ou o francês Gerard Lebrun, que morou muito tempo em São Paulo e que só voltou à França para morrer… Quem conhece Lebrun hoje, fora do círculo dos filósofos? O Brasil, sem filósofos, não pode ter tradição de pensamento. Então, não é por acaso que a metrópole, Portugal, proibia cursos superiores aqui. Algo que a Espanha não fazia com a América Hispânica. Curso superior é coisa recente no Brasil. Nos anos 1930, quando se tenta uma primeira universidade no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, no governo de Getúlio, ela sofre acusação da igreja católica de que lá trabalhavam professores que não eram católicos. A nossa tradição é contra o pensamento intelectual. Como eu fui professor universitário a vida inteira, antes e depois do golpe, eu vejo isso muito bem. Quantos alunos eu terei tido nesses 40 anos de ensino, não consigo nem imaginar... Mas quantos deles são intelectuais verdadeiramente? Uns 10 ou talvez mesmo nem 5.Tudo nesse país facilita a manutenção do analfabetismo ou da alfabetização formal. Se você junta todo esse preconceito contra a teoria com uma área que não produz máquina, como a literatura, então teoria da literatura é algo impensável. Quantos teóricos da literatura nós temos? A quantidade é mínima, se é que há mais de 1.”

***

“Inseparável do medo é a queda” - Trecho de poema de Óssip Mandesltam, em tradução de Nina Guerra e Filipe Guerra.

***

Nascido em São Luís do Maranhão em 1937 (“Não sou maranhense. Apenas nasci em São Luís, sendo trazido para o Recife quando tinha nove meses”, destaca), Costa Lima tem uma série de livros prontos para ser lançados a partir deste ano. Mas os novos projetos não parecem parte de uma comemoração pela efeméride do seu aniversário. E, sim, como um contínuo de uma obra capital para o pensamento contemporâneo sobre literatura, apoiado em questões quanto às interferências de uma época em sua ficção e quanto à validade dos juízos estéticos intersubjetivos. Estão na fila Melancolia. Literatura, pela Unesp, e Mímeses e arredores (“esse não sei por onde e quando sairá) em que fala de vários poetas contemporâneos. Costa Lima acredita que chegar aos 80 anos com uma obra sobre poesia, ou melhor, com uma obra sobre teoria da poesia, é um ato político. Um ato de resistência.

“Acredito que a questão da poesia faz parte de uma resistência muito mais ampla. Guimarães Rosa dizia: ‘narrar é resistir’, narrar e não descrever, que é o contrário de resistir. Descrever é simplesmente um ato ‘burrocrático’. A resistência do narrar se torna importante em relação à poesia não por acaso. Há um crítico inglês do século XVII e começo do XVIII, Philip Sidney, que diz que a poesia não mente porque não pretende dizer a verdade. Esse ‘não mentir’, esse ‘não dizer a verdade’, esse terreno intermédio que a poesia habita é um terreno difícil de ser pensado; é o fruto por excelência de negação para uma mente que não quer pensar. Pensar é difícil, é melhor deixar pra lá, jogar para escanteio. A poesia pede para não ser considerada por quem não a considera. Ela está a favor da sua própria recusa. Não recusar a poesia significa pensar muito sério. Pensar poesia é um ato de resistência muito forte, porque é um pensamento forte, tão intenso quanto teoria física. Os dois gêneros mais difíceis de pensar são a física quântica e a poesia.”

***

“Se for poesia o que escrevo/ Remonta à ausência do não significado” - Luci Collin, trecho do livro Trato de silêncios.

***

“O que escrevi sempre teve uma mesma procedência e um móvel idêntico. A procedência foi e continuará sendo a matéria-prima fornecida por meu país. A maneira de ser que nele apreendemos, sua cultura, os autores de qualquer nacionalidade que me atraiam, sobretudo a miséria da imensa maioria de seu povo, a calhordice de meus pares, dos políticos e aproveitadores. O móvel tampouco é mistério: desde que encontrei uma trilha para pensar, tenho procurado rever e desdobrar a mímesis, meio de encontro e invenção do homem com o mundo. Se alguma novidade incomum aparece neste livro está em haver-me dito: mesmo que não reúna cada aspecto de que tratei ou que o faça de modo sumário, será oportuno reunir em um só volume a síntese desses vários lances. Ao passo que nas obras anteriores, relacionava-os com vários autores, prosadores ou poetas, aqui trato apenas do esqueleto de sustentação, o aspecto estritamente teórico. Sem a pretensão de um dia escrever um tratado, ao contrário, sempre com o propósito de acrescentar mais uma cartada, procurava manter a mão livre para um novo risco. Não terei prestado atenção em se o proveito era pouco. Talvez sequer me dissesse que os interessados quase inexistiam; os que conhecem o português têm outros interesses. Por isso mesmo este prefácio pode ser assim curto.”

Trecho do prefácio do inédito Mímeses e arredores.

“A intuição ordinária declara: porque não somos bastante ágeis, costuma haver um descompasso entre o tempo em que se deveria cumprir uma certa experiência e seu efetivo cumprimento. De maneira mais precisa: o mecanismo da vida humana costuma supor o desacerto entre uma meta e o tempo de sua realização. O tempo é a atmosfera que envolve a melancolia. A lembrança de Proust é inevitável. Que dizem os oito tomos da Recherche senão que o sabor do tempo despertado pela madeleine revela a inevitabilidade do que já foi? Embora o perdido não deixe por isso de ser reencontrado, como se cumpre o paradoxo? Não é que o tempo deixe de estar perdido; seu reencontro, de que trata o último tomo da obra proustiana, opera por transmutação. A transmutação não torna a palavra transparente ao que foi, como se ela fosse o sucedâneo de uma sessão espírita, senão que realiza a diferença, que Herder tão bem definira: ‘A diferença entre duas coisas deve ser reconhecida por uma terceira’ (Herder, J. G.: 1772, I, 723-4). No caso, as duas coisas (vetores) são o tempo e a lembrança, ao passo que a diferença se concretiza na formulação do próprio texto proustiano.”

Trecho do inédito Melancolia. Literatura.

***

Ter conversado com Luiz Costa Lima nos últimos meses de 2016 foi um processo de comparação entre o impeachment sofrido pela presidenta Dilma e o que ele vivenciara após o 1º de abril de 1964. Todo seu discurso foi o da confissão de um sobrevivente. Mais que sobrevivente: o de um resistente.

No 1º de abril de 1964, ele saiu para trabalhar na Universidade do Recife, onde colaborava com o Serviço de Extensão Cultural (SEC) ao lado de Paulo Freire. Seu trajeto naquela manhã foi o de alguém se preparando para uma batalha contra a nova ordem do país. Junto com um colega, “tomou posse” de uma kombi e de um mimeógrafo, artilharia que acredita ser de primeira instância no campo de batalha. Mas logo viu que seria insuficiente: Jango havia ido embora. Não havia como resistir. Naquele mesmo ano, Freire foi preso e começou um processo de exílio do Recife. Passou pela Bolívia, pelo Chile, Estados Unidos, Inglaterra e Suíça.

“Sempre digo que sobrevivi na ditadura porque a cada grande azar corresponderam várias pequenas sortes. Meu isolamento da vida acadêmica brasileira foi atenuado por alguma circulação internacional”, declarou numa entrevista para o jornal O Globo, quando de um especial pelos 50 anos do golpe de 1964. Sobre essa relação entre sorte e azar em meio a sistemas de opressão, comentou durante a nossa conversa: “O que acaba nos salvando sempre é um certo golpe do destino. Por exemplo, tenha certeza: a direita é burra, e sempre acaba tropeçando, cometendo um ato de desatino. Por exemplo, Hitler tentou invadir a União Soviética em meio ao inverno. Ora, eu não sou um grande estrategista, mas até eu tenho alguma noção de que é impensável querer invadir um país desse em meio ao inverno. O nosso presidente, Temer, ainda não cometeu, até o momento que estamos falando, um grande passo em falso público, além, claro, de ter escrito um livro de poemas. Mas até então um livro de poemas ruim não é motivo para que alguém perca o seu cargo de poder.”

***

“É ótimo que você pergunte sobre o que vivi no Recife em 1964, porque isso me leva direto a não esquecer a presença capital que foi para mim a Secretaria de Estudos Culturais (SEC) da Universidade do Recife, na reitoria da Universidade, em que tive contato com a presença de Paulo Freire. Eu o ajudava no serviço de alfabetização e tinha ainda a Revista de Estudos Universitários, que eu dirigia completamente, porque o conselho executivo não fazia coisíssima nenhuma. E também havia a rádio da universidade, que era dirigida por um grande amigo, José Laurênio de Melo, que infelizmente já faleceu. Então, minha vida era marcada por essa atividade, profissional e espiritualmente, com esse processo de alfabetização. E isso nos trazia frentes contrárias, inúmeros frentes contrárias. De um lado, a direita, chefiada por Gilberto Freyre. E eu acho muito curioso, muito estranho, que uma leitura correta do Casa-Grande & Senzala já mostra o quanto o jovem Gilberto Freyre já era tão reacionário quanto se mostraria em 1964, antissemita, defensor da tradição ibérica patriarcal, da casa-grande etc., etc. E Gilberto, um pouco antes do golpe, tinha feito uma série de artigos no Diario de Pernambuco, atacando seriamente o reitor, e, indiretamente, o serviço de alfabetização de Paulo, que ele atacava como se fosse projeto de ‘comunistização’ do Brasil, um absurdo tão grande, que ele mesmo sabia que não era verdade. Paulo nunca foi marxista e ser marxista não é nenhum mérito. Ele era um católico de ir à igreja. Mas essa era posição da direita no Recife e a direita no Recife sempre foi uma coisa muito forte. E também éramos atacados pelo PC, que não se interessava por uma libertação do país fora de uma linha então stalinista. Além da SEC, minha vida no Recife era marcada ainda pelo contato com os autores que viviam ao redor do Gráfico Amador, do qual participavam amigos como Jorge Wanderley e João Alexandre Barbosa. Naquele 1964, eu fui atingido pelo AI-1. Ou seja: fui aposentado com 27 anos e obviamente que, sendo aposentado com dois anos de serviço público, o que eu ganhava não dava nem para um salário mínimo.”

***

No processo de pesquisa para escrever esse perfil de Costa Lima, deparei-me com sua análise sobre Os sertões, de Euclides da Cunha, republicado há pouco na edição crítica da editora Ubu, com organização de Walnice Nogueira Galvão. Há um momento particular no artigo que me fez lembrar da nossa conversa. O momento em que ele percebe que Euclides, o Euclides talvez mais “válido”, seja aquele que falha, que se percebe submisso em relação à terra e certo de que o homem é colaborador maior da sua própria destruição. Um Euclides que deixa transparecer, a partir de hesitações pouco reconhecidas, dos gestos de altivez logo abandonados. Um Euclides “se insurge contra suas explicações científicas, sejam açudes, seja a propaganda aberta pelo trajeto de balas. Pois é nesse recanto de restos que a indagação do país alcançava um esboço de formulação imprevisível”.

Retomamos nesse texto o veredito de Anna Akhmatova: nunca entendemos bem sobre a época em que estamos vivendo. Tudo é exercício de incerteza.

***

Um dos eixos do trabalho de Costa Lima é justamente sua investigação quanto aos fatores que cerceiam o controle do imaginário de uma época. O veto, o que cala, o que rotula uma produção. Aquilo que ficou de fora, o que não foi documentado é tão importante quanto aquilo que foi documentado. Ficção é documento quando compreendemos o seu enraizamento histórico, sem no entanto restringí-la a esse enraizamento. E quando compreendemos também o que o contexto histórico acabou por restringir no texto.

“É preciso que fique claro que censura e controle não são sinônimos. A censura não tem problema, a não ser para o censurado. Se eu lhe censuro e digo ‘você não pode fazer determinada coisa’, o problema é para você, mas o ato de comunicação não tem problema. A censura pressupõe uma lei, uma norma, um regulamento. O controle é muito mais sutil. Mas por que o controle é mais sutil? Não existe nada que impeça uma coisa de se manifestar, mas ela se manifesta. O controle supõe uma infração de tal forma, que temos a impressão de que nada está sendo afetado. Vamos usar um exemplo bem simples. Quando duas mulheres se encontram, depois de muito tempo, e uma diz para a outra ‘como você está bonita hoje!’… Aparentemente, não há nada de errado nessa frase. Mas só uso do ‘hoje’ pressupõe que a pessoa é feia e que aquele dia é uma exceção. Quando eu me refiro a FHC de forma elogiosa, na minha cabeça só pode estar havendo um controle em relação à sua figura. O controle é muito mais danoso do que qualquer censura, porque está entranhado dentro de nós”

Assim como uma obra de ficção, também somos constituídos por rótulos e por todos os atalhos e barreiras que essas definições nos colocam. Mas, hoje, dentro do atual cenário do país, de que forma Costa Lima se sente a partir dos dois rótulos que marcaram as suas guerrilhas, a intelectual e a política, o de teórico e o de comunista?

“Bem, teórico não é nenhum problema me chamarem dessa forma. Teórico é exatamente aquilo que sou, aquilo que faço. Dizer que sou o único teórico do Brasil pode parecer até um grande ato narcísico. Mas é o que sou. Sempre aprendi que narcisísmo é algo que deve ser evitado, aprendi sobretudo pelo contraexemplo do Recife, que foi Gilberto Freyre. Faulkner, por exemplo, era vaidoso e tinha o direito de ser. James Joyce e Samuel Beckett, bem, esses dois não tenho informações que fossem, mas podiam ser. Quando você é desse primeiro escalão de pensamento, até que tem o direito de ser narcísico. Mas, quando você está inserido dentro do escalão mediano, que é o que me insiro, não acho que se deva sair por aí falando de vaidade. Ora, comunista é algo que nunca fui. Não sou marxista, que é uma corrente determinista lá do século 19. Gostaria, no entanto, que o socialismo tivesse dado certo, mas não deu. Foi um desastre igual ao nazismo. Quem me chama de comunista, não sabe o que eu faço. Mas já em relação à teoria, posso dizer que sou teórico tanto quanto eu sou Luiz. Mas, como estamos vivendo em um momento da história brasileira em que as pessoas não entendem o que é comunismo ou o que é teoria, acabo sendo chamado por duas coisas que ninguém entende bem o que são.”

*O Suplemento Pernambuco gostaria de agradecer à Biblioteca Nacional por ter permitido que fosse realizado o ensaio de fotos que ilustra nossa edição de janeiro.

“É ótimo que você pergunte sobre o que vivi no Recife em 1964, porque isso me leva direto a não esquecer a presença capital que foi para mim a Secretaria de Estudos Culturais (SEC) da Universidade do Recife, na reitoria da Universidade, em que tive contato com a presença de Paulo Freire. Eu o ajudava no serviço de alfabetização e tinha ainda a Revista de Estudos Universitários, que eu dirigia completamente, porque o conselho executivo não fazia coisíssima nenhuma. E também havia a rádio da universidade, que era dirigida por um grande amigo, José Laurênio de Melo, que infelizmente já faleceu. Então, minha vida era marcada por essa atividade, profissional e espiritualmente, com esse processo de alfabetização. E isso nos trazia frentes contrárias, inúmeros frentes contrárias. De um lado, a direita, chefiada por Gilberto Freyre. E eu acho muito curioso, muito estranho, que uma leitura correta do Casa-Grande & Senzala já mostra o quanto o jovem Gilberto Freyre já era tão reacionário quanto se mostraria em 1964, antissemita, defensor da tradição ibérica patriarcal, da casa-grande etc., etc. E Gilberto, um pouco antes do golpe, tinha feito uma série de artigos no Diario de Pernambuco, atacando seriamente o reitor, e, indiretamente, o serviço de alfabetização de Paulo, que ele atacava como se fosse projeto de ‘comunistização’ do Brasil, um absurdo tão grande, que ele mesmo sabia que não era verdade. Paulo nunca foi marxista e ser marxista não é nenhum mérito. Ele era um católico de ir à igreja. Mas essa era posição da direita no Recife e a direita no Recife sempre foi uma coisa muito forte. E também éramos atacados pelo PC, que não se interessava por uma libertação do país fora de uma linha então stalinista. Além da SEC, minha vida no Recife era marcada ainda pelo contato com os autores que viviam ao redor do Gráfico Amador, do qual participavam amigos como Jorge Wanderley e João Alexandre Barbosa. Naquele 1964, eu fui atingido pelo AI-1. Ou seja: fui aposentado com 27 anos e obviamente que, sendo aposentado com dois anos de serviço público, o que eu ganhava não dava nem para um salário mínimo.”