Escrevo o que a vida me fala, o que capto de muitas vivências. Escrevivências...

Conceição Evaristo

O século XIX representa um momento-chave na historiografia brasileira: foi nele que o Brasil se tornou um país independente da metrópole, aboliu a escravidão – ao menos na letra da lei – e transformou-se em República. Por trás de tantos eventos e reviravoltas que tiveram palco nesse tumultuado século, é possível reconhecermos um intenso processo de construção do que se convencionou chamar de “projeto nacional”.

Se, como bem definiu Benedict Anderson, modelos de nacionalidade são modelos imaginários – que fazem largo uso de elementos como mapas, jornais, textos, imagens etc., visando à construção de uma comunidade que se reconhece entre si –, é preciso atentarmos ao fato de que muitos de nossos modelos de “brasilidade” são oriundos de projetos autoritários e excludentes. Projetos nos quais, grande parte dos brasileiros e brasileiras jamais se reconheceria. Basta lembrar que, em 1838, poucos anos após a Independência, fundou-se no Rio de Janeiro, então capital do país, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Com o intuito de criar uma história que fosse nacional e imperial para o então novíssimo país, em 1844 o Instituto deu lugar a um primeiro concurso, em que os participantes deveriam discorrer sobre a seguinte indagação: “Como se deve escrever a história do Brasil?”. Como vem pontuando Lilia Schwarcz em alguns de seus trabalhos, poderíamos substituir o questionamento por outro um pouco mais apropriado: “Como se deve inventar uma história do e para o Brasil”.

O naturalista Carl von Martius foi o autor vencedor do concurso. Unindo-se a outros olhares exotizantes que fundamentaram um imaginário fetichista sobre o país, o cientista alemão defendeu a ideia de que o Brasil poderia ser definido por sua mistura de raças. “Devia ser ponto capital para o historiador reflexivo mostrar como no desenvolvimento sucessivo do Brasil se acham estabelecidas as condições para o aperfeiçoamento das três raças humanas que nesse país são colocadas uma ao lado da outra, de uma maneira desconhecida da história antiga, e que devem servir-se mutuamente de meio e fim” – escreveu o autor. A imagem usada por von Martius para sustentar a tese foi a de um rio caudaloso, que corresponderia à herança portuguesa presente entre nós. Esse mesmo rio deveria absorver “os pequenos confluentes das raças indina e etíope”. Estavam dadas aí as bases para um projeto de país mestiçado e racialmente harmônico, em que o grande e caudaloso rio formado pelas populações brancas se uniria a um outro menor, o das populações indígenas, e a um outro ainda menor, composto pelos negros e negras do país. Como se pode perceber, o caráter harmônico defendido pelo autor não flertava com ideais de igualdade, mas antes reforçava as hierarquias do projeto colonial.

Desde os tempos coloniais, o Brasil era reconhecido por sua “natureza sem igual”, uma espécie de Éden tropical habitado por raças e grupos de origens variadas, um paraíso mítico a ser explorado por viajantes, naturalistas e cientistas interessados nesse fascinante – mas também temido – laboratório natural e racial.

Durante o Segundo Reinado, a construção da imagem da Nação e do Estado também se apoiou na natureza exuberante do país e em seus naturais, com o Brasil sendo representado por indígenas devidamente estilizados. Já as populações negras foram praticamente excluídas das representações oficiais, uma vez que o escravismo representava o oposto da imagem civilizada e progressista que o país procurava veicular. Assim, melhor seria deixar os escravizados como sombra e silêncio, sendo esse silêncio uma ruidosa forma de memória.

Na contramão dos constantes silenciamentos, houve também uma significativa produção de narrativas dissonantes lutando por espaço no debate público. Foi justamente em meio ao agitado contexto de disputas da segunda metade do século XIX que emergiu a obra da escritora afrodescendente Maria Firmina dos Reis.

Se entendermos a História como uma arena de disputas pelo direito de significar, e reconhecermos que essa mesma História é escrita (e inscrita) a partir de questões e olhares do tempo em que ela é vertida em discurso, poderemos então “retornar ao passado” com dúvidas e questões de “nosso tempo”, principalmente quando temos em mãos outras narrativas que podem auxiliar na árdua tarefa de “escovar o passado a contrapelo”. Desta forma, a memória histórica é reativada e, ao mesmo tempo, restabelecida.

Conhecer as obras e a trajetória intelectual de Maria Firmina dos Reis é ponto mais que importante na fundamental tarefa de reinscrição da história social da cultura brasileira.

FIRMINA EM VIDA E OBRA

Maria Firmina do Reis nasceu em 11 de outubro de 1825, na ilha de São Luís, capital da província do Maranhão. Nascida fora do casamento, Firmina não chegou a conhecer o pai. Acredita-se que tenha nascido do relacionamento entre uma portuguesa e um escravizado africano, embora não exista um consenso sobre o tema entre os pesquisadores e as pesquisadoras de sua obra. Em 1830, com o falecimento da mãe, a menina passou a morar com a avó, em São José dos Guimarães, no município de Viamão (MA).

Segundo Maria Lúcia de Barros Mott, em Submissão e resistência: a mulher na luta contra a escravidão, Firmina viveu alguns anos em casa de uma tia materna melhor situada economicamente. Para Eduardo de Assis Duarte, importante estudioso da obra de Firmina, isto talvez explique o acesso ao letramento e a aquisição de um repertório literário com a presença de obras do Romantismo brasileiro e francês, já que não há condições de afirmar que a intelectual obteve uma educação formal.

Em 1847, aos 22 anos, Firmina foi aprovada no concurso público para instrução primária na Vila de Guimarães, tornando-se a primeira mulher a conquistar o cargo na província. Em 1859, mesmo ano em que Luiz Gama publicou suas Primeiras trovas burlescas, Firmina trouxe a público Úrsula, o primeiro romance abolicionista brasileiro de autoria feminina. No entanto, Firmina não gravou seu nome no livro, assinando apenas como “uma maranhense” – fato que dificultou posteriormente a atribuição da autoria e, provavelmente, contribuiu para o silêncio que envolveu a trajetória da obra.

Para Eduardo de Assis Duarte, a autora foi “pressionada, como todo afrodescendente que ocupa o espaço público e rompe os muros da cidade letrada, a adotar a ‘compostura’ que o crítico Alfredo Bosi vê em certas atitudes de Machado de Assis”. No prefácio, Firmina apresenta seu “mesquinho e humilde livro” e se declara uma “mulher brasileira” de “educação acanhada”, como a pedir desculpas aos homens letrados pelo atrevimento de publicar seu romance. Eduardo lembra ainda “que uma espessa cortina de silêncio envolveu a autora ao longo de mais de um século”.

Mas, apesar do silêncio em torno de sua obra, Firmina teve grande atuação na imprensa local, publicando poemas e contos, além de enigmas e charadas. Úrsula obteve também significativa repercussão por parte da crítica literária maranhense. É importante ressaltar aqui a forte relevância da imprensa local à época.

Segundo Ricardo Martins, em Breve panorama histórico da imprensa literária no Maranhão oitocentista, “um fator muito decisivo para a consolidação da atividade letrada no Maranhão foi o jornalismo literário e político que surgiu, sobretudo em São Luís, decorrente da intensa atividade tipográfica que ali se instalou em começos do século XIX (…). Os periódicos maranhenses, que vão desempenhar um papel importante no desenvolvimento político e cultural da província, serão representados por jornais e revistas de conteúdo partidário ou literário”. Esses periódicos nos dão testemunho também do aumento da presença feminina no debate maranhense, desfazendo a ideia de que somente homens atuaram na consolidação da cultura letrada no período.

A partir da segunda metade do século XIX, o número de mulheres com acesso à educação formal cresceu consideravelmente no país, e refletiu na circulação de jornais não apenas voltados ao público feminino, mas organizados, editados e escritos por mulheres. Vale destacar que, como lembra Ana Flávia Magalhães Pinto em Imprensa negra no Brasil do século XIX, além dos periódicos organizados por mulheres, “ao longo do século XIX, indivíduos e grupos negros letrados criaram espaços na imprensa para tratar dos assuntos que consideravam importantes e expor suas ideias sobre os rumos do país”.

Com a Independência, o Maranhão passou a padecer de problemas semelhantes aos das demais províncias, com muitos tributos e pouco retorno da corte carioca. Além disso, a província atravessava um momento de crise, uma vez que o algodão sofria forte concorrência no mercado internacional. Assim, trabalhadores livres, camponeses, vaqueiros, escravizados e profissionais liberais se uniram em uma revolta popular contra os grandes proprietários locais. A revolta, batizada de Balaiada, teve início em 1838. Mas o Império não caiu, e a insurreição foi contida em 1841, deixando um saldo de 12 mil sertanejos e escravizados mortos nos combates. A experiência de terror vivida na província criou em São Luís esforços coletivos que geraram resultados posteriores. Entre 1830 e 1870, o destaque alcançado por intelectuais maranhenses no cenário nacional foi tão grande, que fez com que a província conquistasse a alcunha de “Atenas brasileira”. Apesar do grande reconhecimento local, Maria Firmina dos Reis nunca recebeu as mesmas honrarias que seus conterrâneos homens.

Embora alguns críticos maranhenses fossem exageradamente condescendentes com a presença de mulheres no meio literário, descambando em alguns casos para críticas extremamente paternalistas, vale destacar aqui o texto publicado no Jornal do Comércio, em 4 de agosto de 1860, uma vez que este faz uma leitura mais nuançada do romance de Firmina:

“OBRA NOVA – com o título ÚRSULA publicou a Sra. Maria Firmina dos Reis um romance nitidamente impresso que se acha à venda na tipografia Progresso. Convidamos aos nossos leitores a apreciarem essa obra original maranhense, que, conquanto não seja perfeita, revela muito talento da autora, e mostra que se não lhe faltar animação poderá produzir trabalhos de maior mérito. O estilo fácil e agradável, a sustentação do enredo e o desfecho natural e impressionador põem patentes neste belo ensaio dotes que devem ser cuidadosamente cultivados. É pena que o acanhamento mui desculpável da novela escrita não desse todo o desenvolvimento a algumas cenas tocantes, como as da escravidão, que tanto pecam pelo modo abreviado com que são escritas. A não desanimar a autora na carreira que tão brilhantemente ensaiou, poderá para o futuro, dar-nos belos volumes”.

Mais à frente, trabalharei melhor a questão da escravidão e do discurso abolicionista na obra de Maria Firmina, mas já adianto que me oponho a visão presente na crítica do Jornal do Comércio destacada acima.

Dois anos depois da publicação de Úrsula, Firmina participou da antologia poética Parnaso maranhense, ao lado de outros autores locais, entre eles seu primo por parte de mãe, o renomado intelectual Francisco Sotero dos Reis. A autora colaborou também com poemas em diversos jornais locais, entre eles O jardim dos maranhenses, em que também publicou, em 1861, o conto indianista Gupeva, dividido em cinco capítulos e classificado por ela como “romance brasiliense”. O conto foi republicado em 1863 no jornal Porto Livre e em 1865 no jornal Eco da juventude.

Em sua 1ª edição, Gupeva foi assim apresentado pelo jornal: “Existe em nosso poder, com destino a ser publicado no nosso jornal um belíssimo e interessante ROMANCE, primoroso trabalho da nossa distinta comprovinciana, a Exma. Sra. D. Maria Firmina dos Reis, professora pública da Vila de Guimarães; cuja publicidade tencionamos dar princípio do nº 25 em diante. Garantimos ao público a beleza da obra e pedimos-lhes a sua benévola atenção. A pena da Exma. Sra. D. Maria Firmina dos Reis já é entre nós conhecida; e convém muito aclamá-la a não desistir da empresa encetada. Esperamos, pois, a vista das razões expedidas, que nossas súplicas sejam atendidas, afiançando que continuaremos no nosso propósito: sempre defendendo o belo e amável sexo – quando injustamente for agredido”.

Embora se tratasse de um conto e não de um romance, a forma como Gupeva foi previamente anunciado na publicação traz indícios da grande importância conquistada pela autora em tão pouco tempo – fazia apenas dois anos que Firmina havia publicado Úrsula, sob o pseudônimo “uma maranhense”. Foi também em 1861 que o jornal A imprensa elogiou os poemas de Firmina presentes em Parnaso maranhense: “Os versos de Maria Firmina dos Reis indicam uma imaginação cheia de vivacidade da parte da autora; muita leitura e gosto, e do doce perfume dos sentimentos saídos do coração sem ensaio nem afetação. De há muito que todos conhecem os talentos e habilidade da autora de Úrsula, assim não causaram estranheza as poesias que mandou para o Parnaso”.

Seguindo no serviço público enquanto colaborava com a imprensa local, em 1871 a autora publicou o volume de poemas Cantos à beira-mar. Em 1880, aos 55 anos, foi aprovada em primeiro lugar em concurso que lhe valeu o título de mestra régia. No mesmo ano, fundou a primeira escola gratuita e mista do Maranhão – e uma das primeiras do país –, sendo fortemente criticada pela ousadia de reunir crianças dos dois sexos em um mesmo ambiente.

Ainda hoje, a atitude de Firmina talvez soe demasiado subversiva para alguns, uma vez que em julho deste ano o jornal carioca O Globo publicou uma matéria sobre uma escola na Barra da Tijuca que separa meninos e meninas. O argumento? “Meninas, em termos afetivos, amadurecem muito antes dos meninos, o que inclui as áreas do cérebro responsáveis pela leitura e pela escrita. Já o cérebro masculino nesta fase (por volta dos seis anos) está pronto para a questão da ciência, mas não da escrita”.

Em 1881, após 34 anos de dedicação, Firmina aposentou-se, mas continuou suas atividades em Maçaricó, ensinando crianças pobres das fazendas da redondeza – muitas delas praticamente adotadas como filhos de criação.

Em 1887, no auge da campanha abolicionista, Firmina publicou o conto A escrava, na Revista maranhense, centrando a narrativa no drama da personagem Joana, uma mulher negra e escravizada que narra seus infortúnios, entre eles a perda da razão ao ver seus filhos serem vendidos como mercadoria. Em 1888, logo após a Abolição, Firmina compôs a letra e a música do Hino da libertação dos escravos. Além disso, deixou um diário com registros esparsos, publicado postumamente. A autora também atuou como folclorista na recolha e na preservação de textos da literatura oral.

Pobre e cega, Maria Firmina dos Reis faleceu em 1917, na cidade de Guimarães, aos 92 anos, em companhia de seu filho adotivo Leude Guimarães. Mais tarde, Leude se mudou para São Luís e teve seus aposentos assaltados, perdendo boa parte da documentação pessoal da escritora.

Em 1962, o pesquisador e bibliófilo Horácio de Almeida encontrou por acaso o romance Úrsula, em meio a um lote de livros usados comprados por ele em um sebo do Rio de Janeiro. Após longa pesquisa, Horácio obteve a identificação da autora, graças ao Dicionário de pseudônimos regionais. Assim, tornou-se detentor do único exemplar da primeira edição da obra de que se tem notícia.

Em 1975, finalmente saiu a edição fac-similar de Úrsula, prefaciada por Horácio. No mesmo ano, o historiador José Nascimento Morais Filho organizou a publicação de Maria Firmina, fragmentos de uma vida. A biografia reunia também parte de sua produção (poesias, contos e composições musicais), além de depoimentos dos filhos de criação e de ex-alunos da escritora. Começou-se, dessa forma, a romper o silêncio que impediu a circulação e leitura de Úrsula e demais obras de Firmina.

Em 1988, a pesquisadora Luiza Lobo lançou a 3ª edição da obra. Em 2004, a Editoras Mulheres e a Editora PUC Minas publicaram a 4ª edição de Úrsula, acrescida do conto A escrava, com atualização do texto após cotejo com o original e posfácio de Eduardo de Assis Duarte, e reeditaram a obra em 2009, quando se completavam os 150 anos de publicação.

Neste ano, que marca o centenário da morte da escritora, a Editora PUC Minas lança a 6ª edição da obra. Eduardo de Assis Duarte escreveu um novo posfácio, atualizando o texto de 2004 e trazendo-o para discussões contemporâneas em torno da “razão negra”, conceito trabalhado pelo filósofo Achille Mbembe, e da “interseccionalidade entre gênero e etnia”. “Preparei também uma nova cronologia, bem mais ampla do que a de 2004, situando Firmina no contexto ocidental de emergência das slaves narratives de fins do século XVIII a meados do século XIX, quando se desenvolvem as campanhas abolicionistas no Ocidente. E a pesquisa me revelou um fato importantíssimo: Firmina é a primeira autora de romance abolicionista em toda a língua portuguesa!” (grifo do próprio Eduardo, em conversa com o Pernambuco).

MÁSCARA BRANCA

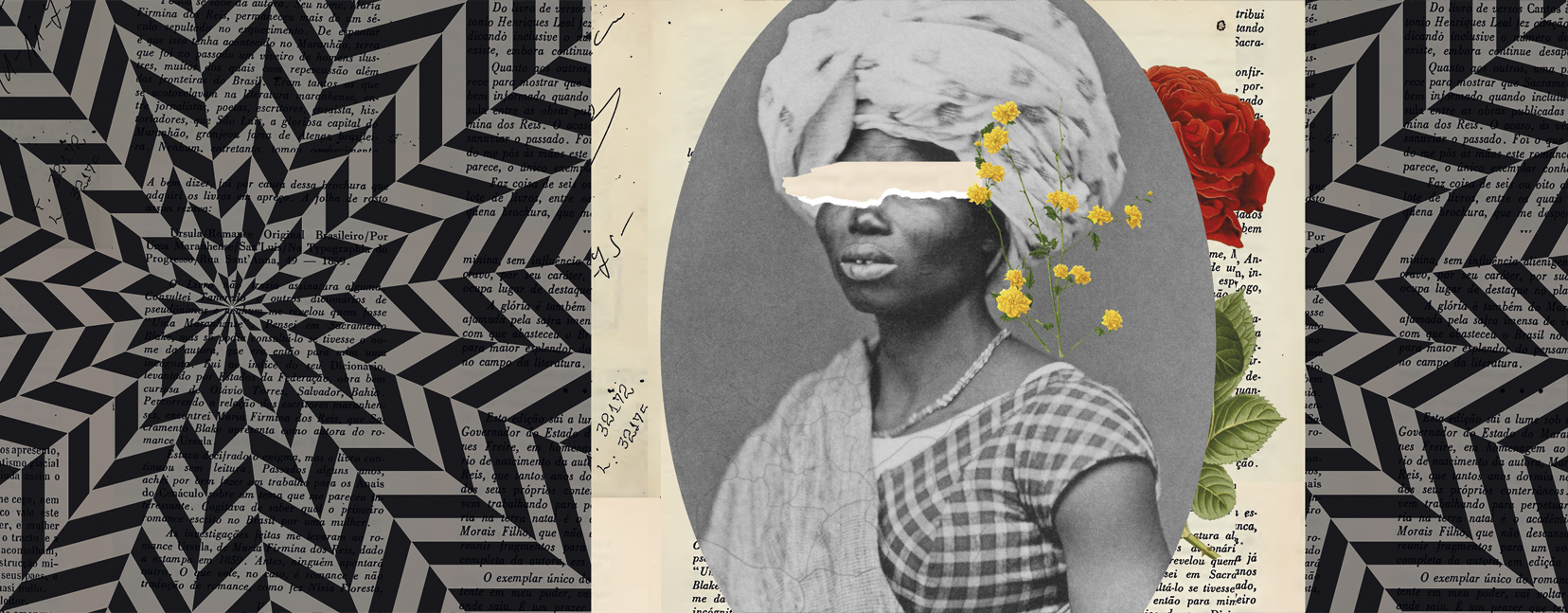

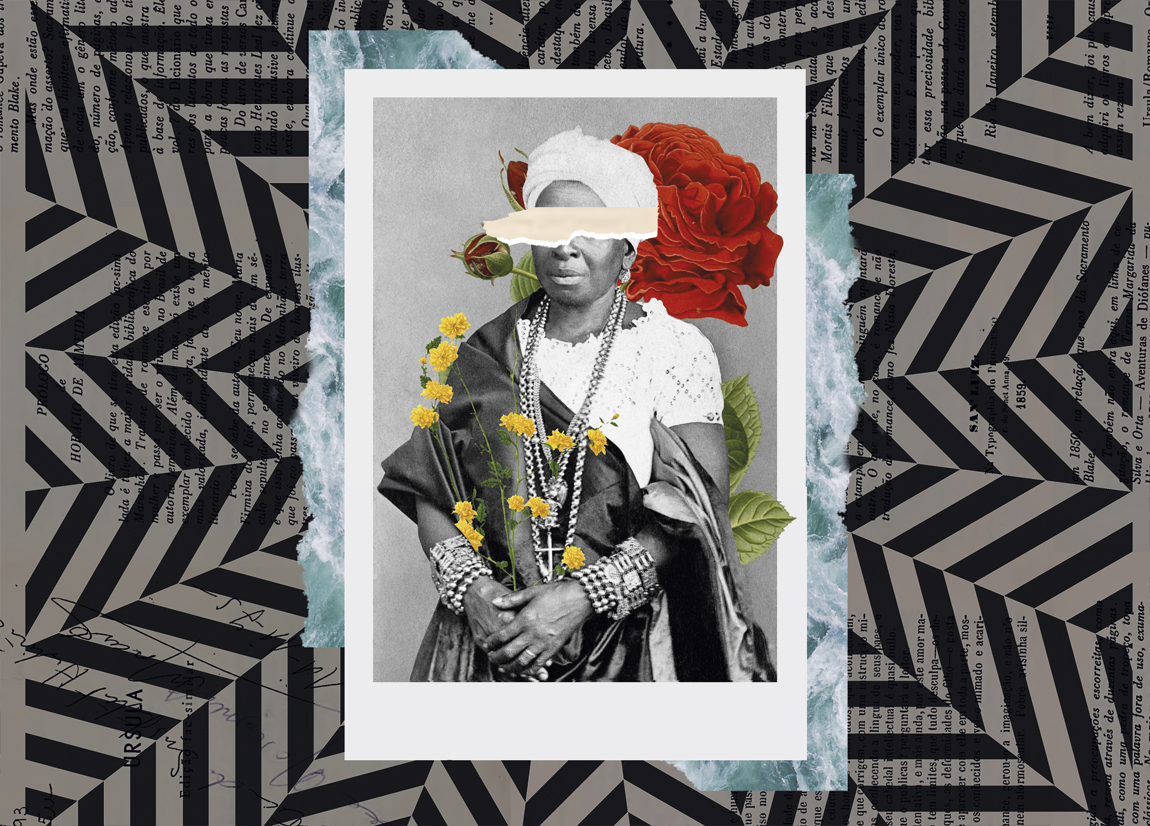

É preciso pensarmos também nos motivos que levam Firmina a ser representada como uma mulher branca nas homenagens que vem recebendo nos últimos anos. Segundo Nascimento Morais Filho, “nenhum retrato deixou Maria Firmina dos Reis. Mas estão acordes os traços desse retrato falado dos que a conheceram ao andar pela casa dos 85 anos: rosto arredondado, cabelo crespo, grisalho, fino, curto, amarrado na altura da nuca; olhos castanho-escuros; nariz curto e grosso; lábios finos; mãos e pés pequenos, meã (1,58 m, pouco mais ou menos), morena”. Como bem sabemos, o termo morena é um dos muitos eufemismos empregados historicamente para designar pessoas afrodescendentes.

Se, no clássico Pele negra, máscaras brancas, Frantz Fanon falava sobre a violência do projeto colonial que agia na subjetividade dos negros, fazendo-os muitas vezes acreditarem em uma suposta inferioridade e buscarem “máscaras brancas”, o que vemos nesse caso é uma imposição literal de mascaramento em uma autora que não aceitou ser subjugada pelo projeto colonial e produziu uma obra de enfrentamento a ele.

Segundo Rafael Balseiro Zin, um generoso interlocutor para a construção deste texto e autor de uma dissertação de mestrado sobre a autora (Maria Firmina dos Reis: a trajetória intelectual de uma escritora afrodescendente no Brasil oitocentista), o caso mais emblemático e recorrente é o uso da ilustração do busto da escritora gaúcha Maria Benedita Bormann, que assinava seus textos com o pseudônimo Délia. Branca e neta de um alemão, Maria Benedita, até onde se pode supor, era bastante diferente de Maria Firmina. “O problema é que essa imagem, inadvertidamente, se espraiou pelas redes sociais e em demais ambientes e acabou ganhando a confiança do público, fazendo com que a reparação do equívoco seja um tanto difícil de ser realizada. A origem do mal-entendido não é certa. Mas esse fenômeno se evidencia, inclusive, em outra representação recente, que é o quadro contendo a pintura do que se imaginou ser o rosto de Maria Firmina dos Reis. Afixado na galeria da Câmara Municipal de Guimarães (...), o quadro, no entanto, foi nitidamente baseado no retrato da escritora gaúcha e, nele, como agravante, a representação da suposta Firmina aparece com o tom de pele ainda mais embranquecido.” – escreve Rafael em seu artigo A dissonante representação pictórica de escritoras negras no Brasil: o caso de Maria Firmina dos Reis.

ÚRSULA

A narrativa de Úrsula se constrói a partir de um triângulo amoroso formado pela jovem Úrsula, seu amado Tancredo e por seu tio, o comendador Fernando P., apresentado como uma figura extremamente sádica. Além de assassinar o pai e abandonar a mãe da protagonista por anos entrevada em uma cama, Fernando é um perfeito representante do senhor cruel que explora a mão de obra escravizada até o limite de suas forças.

Como uma autêntica romancista de sua época, Firmina inicia a obra fazendo odes à paisagem local. “São vastos e belos os nossos campos; porque inundados pelas torrentes do inverno semelham o oceano em bonançosa calma — branco lençol de espuma, que não ergue marulhadas ondas, nem brame irado, ameaçando insano quebrar os limites, que lhe marcou a onipotente mão do rei da criação.”

No entanto, “em uma risonha manhã de agosto” em que “as flores eram mais belas, em que a vida era mais sedutora”, um jovem se acidenta ao cair do cavalo. Logo em seguida, outro jovem desponta ao longe na paisagem: trata-se de Túlio, o único cativo da decadente propriedade da mãe de Úrsula, e que acaba por salvar a vida de Tancredo.

“ – Que ventura! – então disse ele, erguendo as mãos ao céu – que ventura podê-lo salvar! (...) O homem que assim falava era um pobre rapaz, que ao muito parecia contar vinte e cinco anos, e que na franca expressão de sua fisionomia deixava adivinhar toda a nobreza de um coração bem-formado. O sangue africano refervia-lhe nas veias; o mísero ligava-se à odiosa cadeia da escravidão; e embalde o sangue ardente que herdara de seus pais, e que o nosso clima e a servidão não puderam resfriar, embalde – dissemos – se revoltava; porque se lhe erguia como barreira – o poder do forte contra o fraco. Ele entanto resignava-se; e se uma lágrima desesperação lhe arrancava, escondia-a no fundo de sua miséria.”

Se na obra a escravidão é tida como “odiosa”, nem por isso ela endurece a sensibilidade do jovem negro: “E o mísero sofria; porque era escravo, e a escravidão não lhe embrutecera a alma; porque os sentimentos generosos, que Deus lhe implantou no coração, permaneciam intactos, e puros como a sua alma. Era infeliz, mas era virtuoso; e por isso seu coração enterneceu-se em presença da dolorosa cena que se lhe ofereceu à vista (a de Tancredo desmaiado)”.

É possível apontar aqui uma estratégia autoral de denúncia e combate ao regime escravocrata sem, no entanto, agredir em demasia as convicções dos leitores da época. Ao menos nesse primeiro momento, Túlio pode ser entendido como uma vítima. Ao contrário dos escravizados rebeldes e degenerados presentes em obras do mesmo período, já que seu comportamento é pautado por valores cristãos. No entanto, tampouco se tratava de condenar a escravidão unicamente porque um escravo específico possuía caráter elevado, mas de condená-la enquanto instituição. Em um contexto em que a própria Igreja Católica respaldava o sistema escravista, essa condenação é operada partindo do discurso religioso que afirmava serem todos irmãos.

Ao abrigar o ferido na casa de sua senhora, Túlio propicia o encontro entre Tancredo e Úrsula, e tem início a paixão que os leva a um breve momento de felicidade. Mais uma vez, sobressaem o zelo e a dignidade de Túlio, que, como agradecimento, termina ganhando a alforria, como um sinal de gratidão do homem branco. Um forte elo de amizade passa a uni-los e o negro torna-se companhia inseparável de Tancredo. Túlio é a figura do sujeito compassivo, que respeita a senhora por não tê-lo maltratado e se julga em dívida com aquele que o libertou.

Mais à frente, a nova condição de liberto de Túlio é questionada pela preta Susana, comparando a “liberdade” do alforriado à vida que ela levava em sua terra. É essencial perceber que, embora o plano principal das ações seja supostamente centrado na história das três personagens brancas do triângulo amoroso, o texto cresce expressivamente na medida em que emergem os dramas e as histórias das personagens negras. Com isso, Firmina confere um espaço privilegiado a elas, para que assumam a narração de suas próprias histórias, provocando um efeito disruptivo na estrutura do romance e trazendo uma multivocalidade bastante inovadora para época.

Desse modo, a obra proporciona ao leitor a experiência de adentrar na temática abolicionista pela perspectiva dos próprios escravizados, realizando uma potente inversão dos valores dominantes da sociedade escravista. Exatamente por isso é possível afirmar que, mais do que obra de interesse sociológico e historiográfico, Úrsula é um romance que oferece inúmeras possibilidades para acuradas análises de críticos e críticas da literatura.

Preta Susana era “uma mulher escrava, e negra” como Túlio, uma mulher boa e compassiva “que lhe serviu de mãe enquanto lhe sorriu” a “idade lisonjeira e feliz”. E Túlio estava diante de Susana “com os braços cruzados sobre o peito. Em seu semblante transparecia um quê de dor malreprimida”. É então que se inicia um impactante diálogo entre ambos, possivelmente o melhor e mais marcante momento do romance. Túlio lhe anuncia que graças à generosa alma do mancebo Tancredo, tornou-se um homem livre, “livre como o pássaro, como as águas; livre como o éreis na vossa pátria”. As últimas palavras do jovem despertam no coração da velha uma recordação extremamente dolorosa. Ela solta um gemido magoado e curva a fronte para a terra, cobrindo os olhos com ambas as mãos enquanto chora.

“A africana limpou o rosto com as mãos, e um momento depois exclamou: – Sim, para que estas lágrimas? (...) Elas são inúteis, meu Deus; mas é um tributo de saudade, que não posso deixar de render a tudo quanto me foi caro! Liberdade! Liberdade... Ali eu a gozei na minha mocidade! – continuou Susana com amargura. – Túlio, meu filho, ninguém a gozou mais ampla, não houve mulher alguma mais ditosa do que eu (...) Tudo me obrigaram os bárbaros a deixar! Oh, tudo, tudo até a própria liberdade!”

Além de reforçar a própria condição afrodescendente do texto, a entrada em cena da “velha africana” confere maior densidade ao sentido político da obra. Seu território de origem é mencionado sem subterfúgios, sobressaindo a condição diaspórica vivida pelas personagens arrancadas de suas terras e famílias para cumprir no exílio a prisão representada pela escravidão. É preta Susana quem vai explicar a Túlio o sentido da verdadeira liberdade, que não seria nunca a de um alforriado em um país racista e escravocrata. Ela recorda sua terra natal, a infância, o amor de seu homem e a vida feliz que levavam junto à filha, até o dia em que foi capturada pelos “bárbaros” mercadores de seres humanos. Essa voz periférica traz para a literatura brasileira um discurso demarcado pelo traço ancestral, fortemente recalcado pela ideia do paraíso racial brasileiro. Ao apontar os colonizadores como bárbaros, Susana subverte o discurso hegemônico e macula a imagem da Europa e de seu processo civilizador. Bárbaros!

Úrsula traz ainda uma outra figura de escravizado: o que perde a autoestima e se entrega ao vício. Surge a figura decrépita de Pai Antero, sujeito de bom coração, mas dominado pelo alcoolismo. Saudoso dos costumes de seu país, Antero cumpre uma espécie de contraponto dramático ao caráter elevado de Túlio e expõe uma outra faceta da crueldade do projeto colonial – crueldade tão bem trabalhada na obra de Frantz Fanon.

É justamente ao estabelecer essa diferença discursiva que contrasta em profundidade com o abolicionismo hegemônico da literatura brasileira de seu tempo, que tratava em geral a escravidão como uma “ideia fora do lugar” no projeto da modernidade, que Maria Firmina dos Reis constrói um outro lugar para si: o da literatura afro-brasileira. Nesse sentido, a autoria não se associa apenas à condição racial da autora, mas ao seu posicionamento político no interior da obra. É importante frisar que a política em uma análise estética não deve ser procurada em seu conteúdo óbvio, e tampouco se configura em um mecanismo de instrução de como olhar o mundo e transformá-lo. A literatura (e outras manifestações artísticas) não deve ser tomada como uma espécie de guia para a ação política, e nem como instrumento de conscientização coletiva, mas, como ensina Rancière, deve ser tomada como um desenho de novas configurações do visível, do dizível e do pensável e, por isso mesmo, uma paisagem nova do possível.

A obra de Maria Firmina dos Reis é política por sua alta capacidade de devolver o dissenso e a ruptura, mesmo dentro do debate abolicionista. Assim, Firmina é uma autora profundamente política pelo que opera dentro do próprio dispositivo, e não por seus usos – mesmo que seja fácil perceber na autora um forte desejo de transformação do mundo. Análises que consideram a literatura apenas como gatilho para que se encontre a política em outro lugar desconsideram elementos estéticos e discursivos próprios da linguagem. Firmina reconfigura marcos e opera novos rearranjos no modo como os corpos negros presentes aparecem e indicam possibilidades de subversões e reinvenções dos modelos opressores aos quais estão submetidos. Através de um reagenciamento dos signos, a autora rompe com a ordem natural que destina aos indivíduos negros à subserviência, imputando-lhes maneiras de ser, ver ou dizer.

VOZES-MULHERES

Durante o processo de escrita deste texto, pensei inúmeras vezes em Conceição Evaristo e em seu belíssimo poema Vozes-mulheres. Quem acompanha o trabalho de Conceição e conhece suas “escrevivências”, sabe que em sua obra quase nada é “verdade”, embora quase nada seja “mentira”. Nas escrevivências de Evaristo, existe uma memória histórica que pulsa, vinga e se vinga. Aqui o verbo vingar tem mesmo um duplo sentido, já que no uso corriqueiro o termo ganha também sentido de “realização” ou “sucesso”.

No poema, Conceição tece uma cronologia das mulheres de sua família, começando por sua bisavó, cuja voz ecoou “nos porões do navio”. Penso então na preta Susana e em seu relato do cativeiro, que reproduzo mais abaixo. Conceição atravessa também as experiências de sua avó e de sua mãe, até chegar a si própria, reconhecendo que a sua voz “ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome”. Seu poema também nos conta que a voz de sua filha “recolhe todas as nossas vozes (das ancestrais), recolhe em si as vozes mudas caladas engasgadas nas gargantas”. A voz de sua filha “recolhe em si a fala e o ato”.

Se as teóricas feministas têm insistido em escritas feministas do corpo, atravessadas por uma perspectiva parcial capaz de oferecer uma nova visão objetiva, com saberes parciais, localizáveis e críticos, apoiados em redes de conexão – como teoriza Donna Haraway –, sou levado a pensar na corporalidade do poema de Conceição Evaristo, prenhe de subjetividades, dores, intencionalidades e até mesmo contaminado por fluídos corporais. Lamentos, obediência, revolta, perplexidade, sangue, fome, vozes mudas caladas engasgadas nas gargantas. A fala e o ato.

Se Susana é como a bisavó do poema de Conceição Evaristo, quantas personagens não surgem hoje na literatura brasileira que são como sua filha? Poderíamos até mesmo pensar nas autoras que conquistaram maior espaço nos últimos anos com uma escrita que parte de um “corpo-mulher-negra em vivência”. Mas, concentrando-me aqui apenas nas personagens criadas por elas, diria que a própria Conceição construiu importantes delas em seu Insubmissas lágrimas de mulheres. Em comum, essas personagens recolhem em si a fala e o ato. Exatamente por isso, não há como não ouvir o eco das vozes-mulheres que vieram antes de todas elas.

Para que nunca nos esqueçamos quão perversas foram as estruturas do edifício colonial e os horrores imputados pela escravidão, cujo rio caudoloso de sangue (herança dos bárbaros colonizadores) segue contaminando cada um de nós, termino este texto com a voz de preta Susana – que ecoa também da voz de cada uma das mulheres que tiveram seus filhos assassinados pelo Estado brasileiro, pois é verdade que todo camburão tem algo de navio negreiro. Que essa voz não se transforme em peso ou paralisia, mas que possa gerar falas que a recolham em si e produzam atos transformadores. Com a palavra e, portanto, com o corpo, Susana:

Vou contar-te o meu cativeiro.

Tinha chegado o tempo da colheita, e o milho e o inhame e o amendoim eram em abundância nas nossas roças. Era um destes dias em que a natureza parece entregar-se toda a brandos folgares, era uma manhã risonha, e bela, como o rosto de um infante, entretanto eu tinha um peso enorme no coração. Sim, eu estava triste, e não sabia a que atribuir minha tristeza. Era a primeira vez que me afligia tão incompreensível pesar. Minha filha sorria-se para mim, era ela gentilzinha, e em sua inocência semelhava um anjo. Desgraçada de mim! Deixei-a nos braços de minha mãe, e fui-me à roça colher milho. Ah, nunca mais devia eu vê-la.

Ainda não tinha vencido cem braças do caminho, quando um assobio, que repercutiu nas matas, me veio orientar acerca do perigo eminente que aí me aguardava. E logo dois homens apareceram, e amarraram-me com cordas. Era uma prisioneira — era uma escrava! Foi embalde que supliquei em nome de minha filha, que me restituíssem a liberdade: os bárbaros sorriam-se das minhas lágrimas, e olhavam- me sem compaixão. Julguei enlouquecer, julguei morrer, mas não me foi possível... A sorte me reservava ainda longos combates. Quando me arrancaram daqueles lugares, onde tudo me ficava — pátria, esposo, mãe e filha, e liberdade! Meu Deus, o que se passou no fundo da minha alma, só vós o pudestes avaliar!

Meteram-me a mim e a mais trezentos companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. Trinta dias de cruéis tormentos, e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida passamos nessa sepultura, até que abordamos às praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão fomos amarrados em pé, e, para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como os animais ferozes das nossas matas, que se levam para recreio dos potentados da Europa: davam-nos a água imunda, podre e dada com mesquinhez, a comida má e ainda mais porca; vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros à falta de ar, de alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim, e que não lhes doa a consciência de levá-los à sepultura asfixiados e famintos!

Muitos não deixavam chegar esse último extremo — davam-se a morte.

Nos dois últimos dias não houve mais alimento. Os mais insofridos entraram a vozear. Grande Deus! Da escotilha lançaram sobre nós água e breu fervendo, que escaldou-nos e veio dar a morte aos cabeças do motim.

A dor da perda da pátria, dos entes caros, da liberdade fora sufocada nessa viagem pelo horror constante de tamanhas atrocidades.

Não sei ainda como resisti — é que Deus quis poupar-me para provar a paciência de sua serva com novos tormentos que aqui me aguardavam.

(...) a dor que tenho no coração, só a morte poderá apagar! Meu marido, minha filha, minha terra. Minha liberdade.