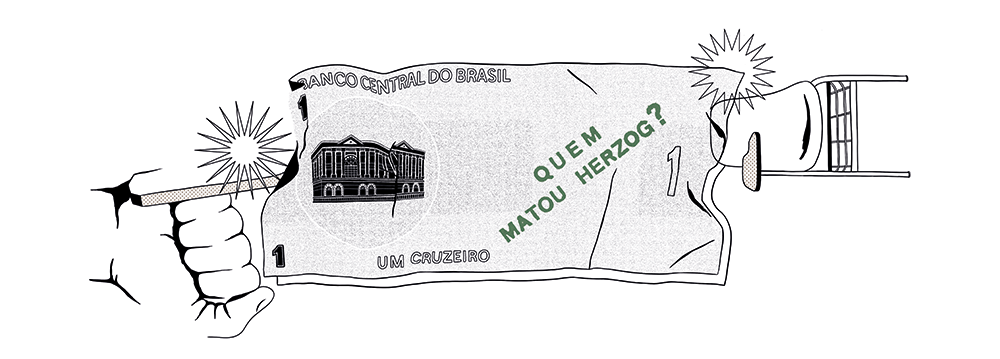

Em outubro de 1975, o jornalista Vladimir Herzog foi convocado a depor no DOI-CODI de São Paulo. Prudente, avisou a diversas pessoas do que estava indo fazer naquele sábado de manhã. Mesmo assim, certos de que jamais prestariam contas, os agentes da ditadura o torturaram e mataram. Depois, montaram um cenário inverossímil, convocaram um fotógrafo e divulgaram a imagem de Herzog enforcado, alegando que ele havia se suicidado na prisão. A própria foto, porém, inviabiliza a versão oficial: a altura em que o corpo se encontrava impossibilita a morte por enforcamento. Desde sempre, a história que o Estado brasileiro conta sobre a ditadura não se preocupa com qualquer tipo de documentação.

Em 1978, ainda durante a ditadura, um juiz respondeu à ação proposta pela família e declarou a União culpada pelo assassinato de Vladimir Herzog. Além disso, as autoridades deveriam investigar o que aconteceu. Até hoje, quarenta anos depois, nada foi feito. No início de julho passado, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, órgão do qual o Brasil é Estado Parte e portanto deve satisfações, condenou o Estado brasileiro pela falta de investigações e solicitou que elas sejam enfim realizadas. No final do mesmo mês o Ministério Público Federal anunciou que tentará esclarecer o que aconteceu com Herzog.

Alguns casos de tortura e desaparecimento ficaram famosos, como os sumiços do ex-deputado Rubens Paiva, do jovem Stuart Jones e da professora de química da USP Ana Rosa Kucinski. O número de assassinatos realizados pela repressão, porém, é desconhecido. A falta de um procedimento jurídico adequado faz com que até hoje não saibamos a extensão das vítimas, as circunstâncias em que sofreram a violência estatal e também quem são os responsáveis por ela.

Uma das principais razões desse vácuo é a ausência de uma justiça de transição que, logo após o fim da ditadura, pudesse deixar tudo muito claro. A Comissão Nacional da Verdade, instalada apenas 35 anos depois do fim oficial do período repressivo, contou com as dificuldades naturais de sua tarefa e outras decorrentes da demora nas apurações. Uma delas foi a ausência de colaboração real das Forças Armadas, que insistem em afirmar que não houve nenhum tipo de repressão grave e se recusam a fornecer documentos relativos ao período. As poucas e estudadas colaborações confirmam o descaso.

A falta de um discurso oficial claro sobre as violências cometidas pelo Estado causa também a difusão de hipóteses absurdas sobre o golpe e a resistência à ditadura. Uma delas é a chamada “teoria dos dois demônios”, que afirma ter havido uma guerra entre duas posições contrárias. Outra é a de que a Lei de Anistia serve para que nenhum dos dois hipotéticos lados seja julgado. Enfim, quando essa lei foi promulgada, praticamente todos que haviam sido acusados de crime contra o Estado já haviam sido julgados e condenados. A lei portanto serviu para livrar os agentes da ditadura dos crimes que cometeram e nada mais.

É possível dizer que, com alguns ajustes e naturais desarranjos, a literatura brasileira realizada desde a redemocratização acompanha o mal-estar que essa situação de impunidade gerou ou, por outro lado, alia-se à política oficial que quer ver a “página virada” sem esclarecer o que realmente aconteceu.

***

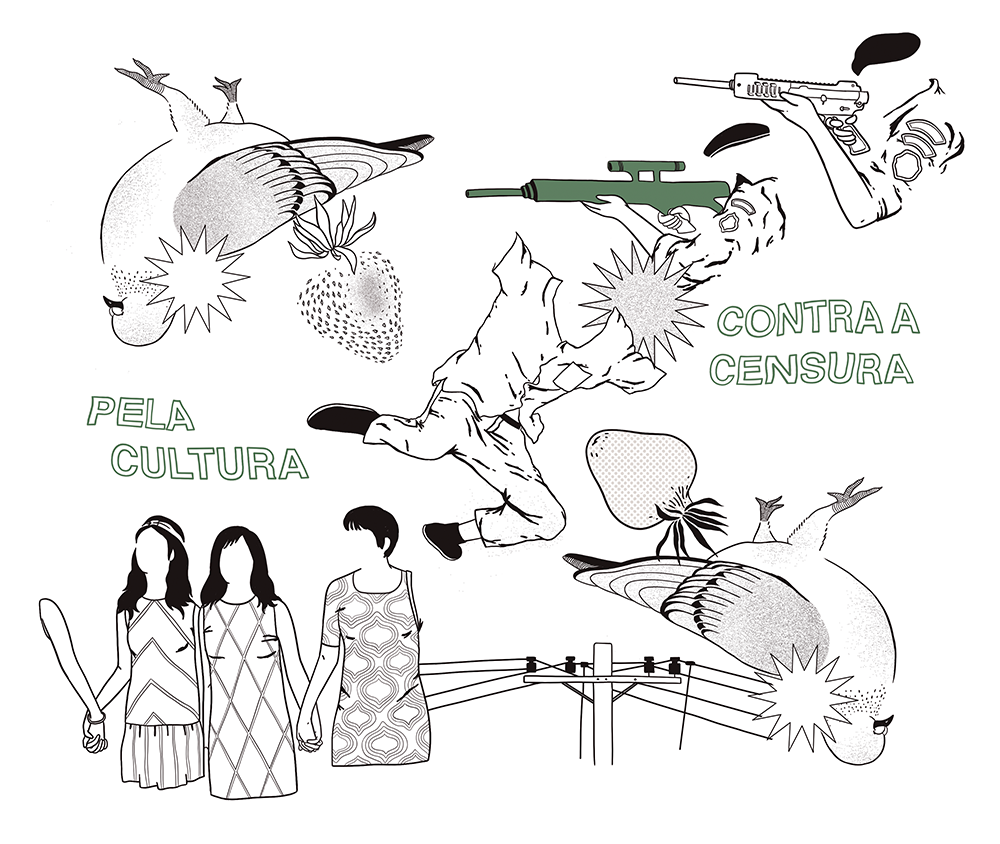

Por razões estéticas, a ditadura voltou a ser hoje discutida pela ficção de forma mais concreta. O desinteresse pelas anacrônicas fronteiras entre ficção e não ficção e a compreensão de que o nome que assina uma obra faz parte dela, já que o autor deixou de existir como figura autônoma há décadas, fez com que os anos de exceção deixassem de ser apenas insinuados para se tornar questão central. Evidentemente, a estética não é a única responsável por isso: o próprio estado de absoluto descaso das instituições para com a necessidade tão elementar de justiça colabora para que alguns autores estejam se voltando para o problema.

A resistência, de Julián Fuks, chama atenção pela forma como lida com os anos de exceção democrática a partir de um cruzamento sensível e comovente entre questões íntimas e fraturas históricas. Com um texto lírico e elegante, o livro mostra como o descaso jurídico atinge até mesmo relações de ordem familiar.

Bernardo Kucinski está compondo um conjunto forte e eficaz de textos que giram sempre em torno do desaparecimento de sua irmã, Ana Rosa, durante a ditadura. [nota 1] Aqui os laços familiares vão inflando e enredam toda uma sociedade que, às vezes até orgulhosa de sua irresponsabilidade, colaborou com os crimes da ditadura. Em K, o autor descreve como a Universidade de São Paulo colaborou, leniente e medrosa, no ocultamento dos crimes. Professora do departamento de química, Ana Rosa foi presa e torturada, junto com o marido, por conta de sua militância na Ação Libertadora Nacional. O livro, lúcido e brilhante, conta os desdobramentos contemporâneos da busca da família por informações e, quem sabe, o paradeiro do corpo de Ana Rosa. Na coleção de contos Você vai voltar para mim, Kucinski mostra como a ditadura escorreu para a época alegadamente democrática e, mais ainda, como o aparato repressivo continua atento e organizado.

Ivone Benedetti, no original Cabo de guerra, trabalha com um assunto tabu, muito pouco presente nas discussões de qualquer natureza da ditadura: a atuação dos “cachorros”, como ficaram conhecidos os que traíram os colegas da resistência, muitas vezes causando a tortura e morte de vários antigos aliados. O livro é escrito em ritmo febril, através de um narrador que tenta expor angústias, mas que na verdade acaba apenas mostrando a fragilidade da chamada “Teoria dos dois demônios”, que afirma ter havido uma guerra entre dois lados durante a ditadura, o que os equivaleria em propósitos e responsabilidade. O livro desmonta essa hipótese, ao mostrar que ela perdura apenas na cabeça de quem conhecia muito bem o poder e fez de tudo, até o ato ignóbil da traição, para estar ao lado dele.

***

Parece que no início dos anos 1980 os ficcionistas escolheram o conto como o gênero de preferência para expressar o desconforto das personagens diante das instituições, nas cidades agora inchadas e em grupos sociais que, embora fizessem parte deles, não correspondiam a seus anseios e necessidades e, mais ainda, as repeliam.

Um dos maiores sucessos da década, Morangos mofados, de Caio Fernando Abreu, foi publicado em 1982 e teve sucessivas edições. O autor já lançara alguns volumes antes. Agora atingia a maturidade com um conjunto de textos curtos, melancólicos e notáveis, descrevendo personagens em forte desarranjo afetivo e político, enfraquecidos diante de uma sociedade que parece ter aceitado a inércia e a tibieza como espinha dorsal. Qualquer possibilidade de lirismo, tateante e frágil, logo se torna o peso cinzento da opressão: “Deve haver alguma espécie de sentido ou o que virá depois? – são coisas assim que penso pelas tardes, parado aqui nesta janela, em frente aos intermináveis telhados de zinco onde às vezes pousam pombas, e dito desse jeito você logo imagina poéticas pombinhas esvoaçantes, arrulhantes. São cinzentas, as pombas, e o ruído que fazem é sinistro como o de asas de morcego”. [nota 2]

Nem a forte presença da música popular, ou mesmo de marcas da cultura pop, consegue trazer para os textos alguma leveza. Ao contrário, ajudam a desfazer a esperança de que possa haver algo mais solto e colorido no final da ditadura. O sexo é quase sempre desconfortável. Muito mais do que aproximar corpos cheios de desejo, acaba reforçando o isolamento dos grupos que não se encaixam no comportamento padrão e socialmente aceito. Uma sociedade saturada pela violência de Estado não iria tentar nenhum tipo de mecanismo que pudesse diminuir a tensão e quem sabe pacificar a vida.

Durante a redemocratização, o cotidiano continuaria sendo um enorme risco para quem não se integrasse, como sempre, à norma: “Veados, a gente ainda ouviu, recebendo na cara o vento frio do mar. (...) Mas vieram vindo, então, e eram muitos. Foge, gritei, estendendo o braço. Minha mão agarrou um espaço vazio. O pontapé nas costas fez com que me levantasse. Ele ficou no chão. Estavam todos em volta. Olhando para baixo, vi os olhos dele muito abertos e sem nenhuma culpa entre as outras caras. A boca molhada afundando no meio duma massa escura. Quis tomá-lo pela mão, protegê-lo com meu corpo, mas sem querer estava sozinho, correndo pela areia molhada, todos em volta, muito próximos. Fechando os olhos, como num filme, conseguia ver três imagens se sobrepondo. Primeiro o corpo suado dele, dançando, vindo em minha direção. Depois as plêiades, feito uma raquete de tênis, no céu lá em cima. E finalmente a queda lenta de um figo muito maduro, até esborrachar-se contra o chão em mil pedaços sangrentos”. [nota 3]

Uma manifestação firme do Estado repudiando todo tipo de violência teria sido bastante eficaz no final da ditadura. Ao contrário, o que houve foi o fortalecimento de uma cultura da violência, através, por exemplo, da espetacularização dos atos violentos da polícia. Enquanto isso o governo não dizia nada ou, pior ainda, estimulava a cultura do comportamento brutal através de seu zelo pela impunidade.

Herbert Daniel também compôs uma obra em que o corpo aparece como anteparo do desarranjo que a sociedade impõe aos comportamentos fora da norma. Em Meu corpo daria um romance, lançado em 1984, Daniel faz um amplo painel da condição homossexual em uma sociedade profundamente conservadora e sem nenhuma perspectiva de mudança. O livro é um caleidoscópio turvo e caudaloso em que passam a luta contra a ditadura, o exílio e a estratégia de sobrevivência em meio ao preconceito. Um autor como esse estar hoje completamente fora de catálogo mostra bem como a transferência de interesse do corpo oprimido para o corpo do bandido opressor, como veremos adiante, deu muito bem certo. [nota 4]

***

Como Caio Fernando Abreu, os escritores João Gilberto Noll e Sergio Sant’Anna publicaram seus primeiros livros de fato relevantes no início dos anos 1980, momento da redemocratização. É possível dizer que esses autores ganharam bastante força com a percepção de que o país encenava um teatro. As instituições tentavam fingir alguma mudança para na verdade garantir que o status quo continuasse no poder. Com isso trouxeram para a forma artística não exatamente a simulação desse teatro, e, sim, a demonstração de sua gratuidade. [nota 5]

Noll e Sant’Anna denunciaram o jogo de sombras do Estado. Muitas vezes, por estarem no escuro, suas personagens dessa época não têm nome próprio. O anonimato é uma das principais características do narrador de A fúria do corpo: “O meu nome não. Vivo nas ruas de um tempo onde dar nome é fornecer suspeita. A quem? Não me queira ingênuo: nome de ninguém não. (...) Não me pergunte pois idade, estado civil, local de nascimento, filiação, pegadas do passado, nada, passado não, nome também: não”. [nota 6]

Tudo o que resta para essas personagens se identificarem é o corpo. E ele é frágil, doente e incapaz de encontrar conforto em outros corpos, já que o afeto lhes incita violência: “Mas, ah, esses homens cansam, vivendo apenas de sua fatuidade e de seu esperma ralo. O medo, agora, da mulher, de uma gravidez que só pode levá-la ao aborto do nojo. O que se pratica por se saber impossível amar tal filho e, sim, o filho do outro, o bruto, o que ama preguiçosamente, o verdadeiro. Que é capaz de dar nela um chute carinhoso na bunda muitíssimas vezes mais bonito do que aquelas palavras vazias. E que quando odeia, odeia – e diz: ‘Sua filha da puta’, quase a lhe dar um soco. E que é também capaz de dizer: ‘Vou te usar hoje como se usa uma coisa; vou te comer hoje, minha mulher’. E depois secando as lágrimas dela, como se não tivesse dito nada mais que nada. E que, por fim, é capaz de ceder: ‘Eu gosto de você, minha mulherzinha’”. [nota 7]

Observando de um lado uma festa que sabiam ser falsa e que talvez levasse a violências iguais ou maiores das que o país vivia, são personagens muito solitárias: “Eu me sentia muito só. Eva fora assassinada pelo motorista que a pegara em flagrante com o bicheiro, Diana foi transferida para a seção de polícia do jornal e encontrou-se profissionalmente. Desde aí despolitizou-se definitivamente, começou a escrever cartas de amor para Miro e a dizer que a realidade deveria ser vista como se vê um fato policial, numa forma friamente descritiva; o estilo jornalístico como qualquer pretensão de visão de mundo, dizia ela, deve ser soldado com certa destreza e não com sentimentos. Miro, que não quis vê-la, só respondeu a uma das cartas, dizendo-se apaixonado por sua mulher, embora sem acreditar em paixões.” [nota 8]

A cidade grande, como no caso de Caio Fernando Abreu e Herbert Daniel, serve para reforçar a impressão de marginalização e isolamento dessas figuras. Além de ser o palco da solidão das personagens doentias e deslocadas, abriga também os problemas delas com as autoridades. O termo marginal não serve para qualificar apenas uma posição diante do establishment social. Muitas personagens, sobretudo de Noll, estão quase ou inteiramente à margem da lei, o que sempre é mais perigoso no espaço urbano: “Logo ali parou um camburão, os canas vieram e me pediram documento. Meus bolsos vazios de tudo que não fosse a sobra do dinheiro emprestado pelo menino. Me levantei e acompanhei os canas, entrei entregue na traseira do camburão, despojado de qualquer esperança, ilusão, entregue como o boi no matadouro, que me levassem, que me trucidassem, que me jogassem nas mãos do Esquadrão da Morte”. [nota 9]

Esse conflito gera obviamente um estado de grande violência que, segundo o novo tipo de organização social que o Brasil vinha assumindo, só poderia ter lugar na cidade grande, detalhe aliás muito bem-notado por Chico Buarque. Infelizmente, por ter sido hagiográfica demais, a crítica ainda não instalou seus excelentes romances no contexto da literatura brasileira contemporânea. Desde Estorvo, dá para perceber como ele leu muito bem Noll e Sant’Anna.

***

Em 1988, Elvira Vigna estreou com o romance Sete anos e um dia, que lida justamente com os anos de redemocratização. O livro já traz a aspereza narrativa que seria sua marca, aplicada aqui ao olhar agudo dirigido a uma sociedade que enxergava todos os acontecimentos históricos, por mais importantes que fossem, com certa frivolidade festiva. O livro ainda observa bem como o Brasil parecia anestesiado depois dos anos de ditadura, sem conseguir enxergar o próprio estado de torpor. Dali em diante Vigna desenvolveria uma obra voltada para a observação detalhada de indivíduos emparedados entre uma sociedade inoperante e a necessidade, imperiosa e incontornável, de que algo fosse feito.

Um pouco antes, Zulmira Ribeiro Tavares havia lançado o escandaloso e eficaz O nome do bispo, com uma sátira marcante aos assim chamados “quatrocentões”. Em comum com Elvira Vigna há a crítica violenta à frivolidade de estratos sociais que não conseguem enxergar exatamente o lugar de onde falam e menos ainda o papel que ocupam na violência (não apenas simbólica) com que a sociedade brasileira sempre fundou suas diferenças de classe. A distinção, menor do que uma primeira olhada aos textos pode dar a impressão, está na forma como a crítica é composta. Para a estreante, a contenção no riso serve para aprofundar o desprezo; já para Zulmira, a gargalhada aumenta a zombaria. No final, as duas estão expondo a fragilidade de grupos sociais que ocupam lugares de poder, sejam eles econômicos, políticos ou mesmo culturais, não por seus talentos, mas meramente por conta da família em que nasceram. O Brasil sempre admirou os filhos de pais famosos: sobrenome é um bem muito valioso entre nós.

De passagem, vale comentar que, antes desses dois livros, Lygia Fagundes Telles já havia exposto as fissuras e fragilidades patéticas da nossa classe cheia de dinheiro (ou que finge ter algum) no corajoso e impressionante As meninas. A crítica ainda não colocou com justiça o lugar decisivo desse romance na passagem que há entre o intelectual que pretende se engajar no clássico Quarup, de Antonio Callado, para as memórias que sairiam no final da ditadura, cheias de desilusão com a resistência, como veremos mais adiante. Lygia apostou no convívio de vozes narrativas díspares para, ainda em 1973, chamar atenção para a necessidade de que o tecido social fosse composto pela diferença. As meninas além de tudo é um romance voltado para a afirmação da democracia.

***

Além da consolidação de um sistema econômico voltado para a manutenção dos privilégios de uma elite historicamente improdutiva e da sensação de impunidade dos crimes cometidos por agentes do Estado, outro legado da ditadura foi a naturalização da política de segurança pública voltada à opressão e não à garantia dos direitos fundamentais de todos os cidadãos. Maria Pia Guerra é clara ao observar a conexão: “O excesso autorizado contra o inimigo (aqui o comunista) acaba por adentrar nas instituições, corrompendo a própria ordem. O controle das polícias era, assim, esvaziado pelas intenções repressivas totalizantes do regime. Justamente, o mal de quem, no dilema da atividade policial, opta pela defesa da ordem ao invés da proteção do estado de direito, o mal de quem se apega ao combate ao crime em detrimento da defesa dos direitos fundamentais”.[nota 10] É dela ainda a observação de que “o cidadão não é percebido como aquele que recebe um serviço público, mas é um suspeito de quebrar a ordem político-social, um criminoso em potencial”. [nota 11]

Para que se justificasse diante da população a política de repressão que as polícias assumiriam, seria decisiva a construção de um imaginário de ampla violência. Aos poucos, com a colaboração de diversos discursos (o político, o jurídico, o midiático, o estatístico e até mesmo o artístico), a ideia de que as cidades brasileiras, sobretudo as maiores, vivem um estado de guerra civil, foi sendo naturalizada. No meio literário, colaborou para isso a ficção voltada para a assim chamada “violência urbana”. Rubem Fonseca é o principal nome. Sua obra se encaixa perfeitamente no que o discurso repressivo precisava: é cheia de bandidos que, no geral, agem sem muita razão; a cidade abriga intelectuais toscos, os artistas são no mais das vezes pintados como destrambelhados (para dizer o mínimo) e a classe baixa está o tempo inteiro ameaçando a propriedade das pessoas economicamente mais bem-situadas. Se pensarmos que Fonseca agiu deliberada e profissionalmente pela fabricação ideológica das condições que propiciaram o golpe de 1964, a coerência de sua trajetória é inegável. [nota 12]

Depois, os anos 1990 assistiriam à proliferação de romances – com extensão em obras cinematográficas – que tratariam da violência urbana, em grande parte se centrando na invasão dos ambientes das classe alta por pobres. Exceção notável é o livro Cidade de Deus de Paulo Lins, e o que se convencionou chamar de “literatura marginal”, por exemplo, no trabalho de Ferréz. Invertendo o trânsito para algo mais facilmente perceptível pelas evidências, um autor contemporâneo fundamental como Allan da Rosa mostra que na verdade são as classes baixas que sofrem a violência de Estado, que em proteção aos interesses das classes superiores, invadem os espaços onde os mais pobres vivem. A atual “intervenção” no estado do Rio de Janeiro, que só acontece na prática nas comunidades carentes, exemplifica às maravilhas o meu argumento.

***

Como é natural nos anos e décadas seguintes a eventos muito traumáticos, um conjunto de textos memorialísticos foi publicado por aqui, com grande variedade de natureza, riqueza estética e consequências políticas. Um grupo buscou lidar com a experiência do trauma através da tentativa, difícil e sempre meio fadada ao fracasso, da elaboração através da literatura. São textos que compreendem os limites da linguagem, sabem que não poderão atingir nenhuma completude e muito menos qualquer explicação satisfatória. Mesmo assim, tentam obter o máximo que esse tipo de escrita é capaz de oferecer. Alguns deles tiveram resultado estético notável. O principal deve ser Retrato calado, de Luiz Roberto Salinas Fortes, que acaba de ganhar nova edição pela Editora da Unesp. Sem buscar exatamente explicações, mas girando conscientemente em torno de um momento histórico que não pode ser explicado em sua inteireza, Salinas Fortes sublinha inclusive o patético que mostra se aliar a toda situação autoritária, sempre a fortalecendo através da recusa a qualquer razoabilidade. O texto é duro, cheio de cortes e sombras e sem nenhum tipo de intenção de colocar o autor em algum lugar político no pós-ditadura. Aqui está seu grande acerto político: uma ditadura é sem nenhuma dúvida uma situação anômala. Não pode ser narrada com uma linguagem desassombrada. A clareza narrativa seria além de tudo um equívoco político.

Muito recentemente, Marcelo Rubens Paiva publicou o notável Ainda estou aqui. De início o leitor é informado de que acompanhará a convivência da mãe do autor com o Alzheimer. Aos poucos e sem muito aviso, a narrativa desliza para a história do pai, o deputado federal Rubens Paiva. Perseguido e desaparecido pela ditadura, a família jamais recebeu qualquer explicação oficial e passou esses anos todos às voltas com tentativas de que a justiça enfrentasse o crime do Estado. Temos acesso inclusive à documentação. Autor de um romance interessante publicado nos últimos anos da ditadura, Feliz ano velho (que tem clara influência de Caio Fernando Abreu e Herbert Daniel), Paiva é bastante feliz ao fazer a história de sua família ser a metonímia da brasileira. Mais agudo ainda é lançar mão do Alzheimer, em que a memória vai aos poucos desaparecendo. Uma interpretação ingênua seria achar que o Brasil estaria sofrendo dessa enfermidade, típica dos idosos. Não é isso: o livro compõe uma trajetória, incorporando à narrativa a falta de memória, mas a aproveitando para reconstruir a trajetória de um desaparecido político. Trata-se, portanto, de uma construção em que o esquecimento faz parte, mas não é dominante. Ainda estou aqui, o título eloquente, já mostra que o esquecimento será tratado, cuidado e auxiliado e a narrativa não terminará com ele, mas, sim, como as últimas páginas do livro indicam, apenas com a justiça.

***

Sucesso imediato de público desde os fins dos anos 1970, outro grupo de textos memorialísticos é formado por livros que, no final das contas, pretendiam recolocar o autor no ambiente político. Se esse tipo de trabalho tem o mérito de, por um lado, recobrar parte dos laços perdidos pelos exilados, colocando-os outra vez no tecido social, por outro, acaba deformando-os por intenções sobretudo eleitorais. [nota 13]

O que é isso, companheiro?, por exemplo, colocou Fernando Gabeira em um lugar político que nem de muito longe ele ocupava quando entrou para a clandestinidade, acabou preso e saiu do país. Como a intenção eleitoral desse tipo de texto é muito clara, ele precisa ser construído através de uma linguagem objetiva, sem impasses ou fendas. A trama costuma mostrar um narrador forte, que enfrentou a ditadura e retornou para contar tudo o que aconteceu e, mais ainda, colaborar com a sua lucidez para o esclarecimento dos fatos.

No geral os autores tratam a resistência à ditadura, armada ou não, como um ato inconsequente, disparatado e desorganizado, que não poderia dar mesmo certo. Não faltam também narrativas do desbunde, da incoerência e despropósito dos grupos que fizeram frente aos militares. Alguns relatos de tom jornalístico, como 1968, o ano que não terminou, também são assim: todo mundo era meio perdido, sem saber para onde ir e muito menos medir o risco de enfrentar os militares.

Publicados enquanto a Lei de Anistia e sobretudo o julgamento dos crimes cometidos pelo Estado brasileiro ainda estavam na ordem do dia, esse tipo de texto foi um desserviço, para dizer o mínimo, para a reconstrução da democracia.

***

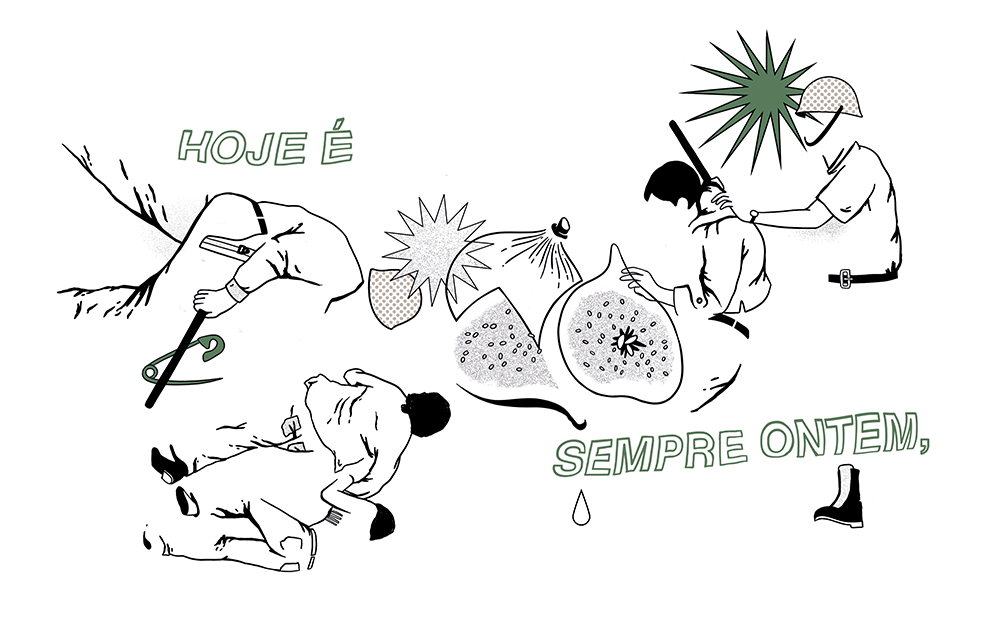

No final de 1978, eu tinha três anos e meio. Minha mãe avisou que iríamos visitar um parente distante que estava passando uns dias na casa do meu avô. No caminho, eu e meus irmãos ficamos sabendo que não deveríamos fazer barulho, correr pela casa e muito menos perguntar alguma coisa. Poderia incomodar. Não sei com quanto cuidado minha mãe nos explicou que ele havia sido torturado. Não me lembro de nada, apenas da sensação estranha. A recordação mais antiga da minha vida é uma instrução: não é para fazer bagunça, pois ele foi torturado. De resto, não tenho na memória nenhuma imagem, cheiro ou qualquer outra sensação. É só esse mal-estar de uma criança que não entendia nada.

Meu parente havia sido torturado anos antes, no início da década de 1970. Os agentes do Estado brasileiro lhe arrancaram as unhas com um alicate, e depois passaram algumas horas afogando-o. Por fim, alguém chegou à porta e avisou que ele devia estar falando a verdade e que não conhecia “o cara”. Ainda assim, passou dois anos preso. Quando saiu, precisou de bastante tempo para recobrar uma porção de sanidade e colocar os nervos mais ou menos no lugar.

Na verdade, ele nunca se recuperou. Mesmo depois de muitos anos, costumava desaparecer. A família não se assustava mais, pois já sabia onde ele estava: dentro da caixa d’água, às vezes chorando, outras olhando para o infinito. Sempre achei que nessas ocasiões ele devia estar se lembrando dos afogamentos. Antes de morrer, essa foi a sua última fala:

“– Quem era ele?”

Não sei se meu parente tentou pesquisar. A família não gosta muito de falar sobre isso até hoje. Há alguns meses, estive no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro para uma pesquisa em documentos da polícia política e, em um intervalo, tentei procurar alguma coisa. Não achei nada.

Morador de uma cidade minúscula no interior de São Paulo, ele estava cuidando do jardim quando um homem, aparentemente cansado de tanto andar, pediu-lhe água e quem sabe algo para comer. Como era de hábito nesses lugares naquela época, ele convidou o homem para almoçar e, sem perguntar nada, deu-lhe depois uma sacolinha com um lanche. Algumas horas depois, foi preso e torturado.

Meu parente jamais teve interesse em política, no entanto, alimentou um inimigo da ditadura que estava sendo intensamente procurado. Depois, nunca mais conseguiu ter uma vida normal.

***

Segundo Edson Teles, “a violência originária de determinado contexto político, que no caso da democracia seriam os traumas vividos na ditadura, mantém-se nos atos ignóbeis de tortura ainda praticados nas delegacias, ou na suspensão dos atos de justiça, contida no simbolismo da anistia (...)”.[nota 14] Como vimos, a repressão passou das mãos da polícia política para os mecanismos de segurança pública. Seria necessário então modificar também o inimigo. Sempre fiel ao propósito de defender os interesses da elite econômica, a partir dos anos 1980 o alvo do aparelho repressivo iria dos membros da oposição à ditadura às classes mais baixas, sobretudo os jovens negros das periferias das grandes cidades.

Desde 1986, quando o primeiro civil exerceu o poder, agentes a serviço do Estado brasileiro já mataram milhares de pessoas, tendo na absoluta maioria dos casos permanecido impunes. Essa, aliás, é uma consequência da Lei da Anistia. Os agentes do Estado se veem livres para continuar abusando, torturando e matando, já que seus colegas mais antigos não foram punidos.

Em junho passado, durante uma invasão policial ao Complexo da Maré no Rio de Janeiro, Marcus Vinicius da Silva, de 14 anos, foi atingido por um tiro na barriga enquanto ia para a escola. Aguardando o socorro, que demorou uma eternidade para chegar, o menino contou à mãe que o amparava que o tiro partira de um policial. Ele viu bem. Marcus Vinicius ainda perguntou se não tinham notado que ele estava com o uniforme da escola. Pediu água, como muitos estudantes faziam enquanto estavam sendo torturados pela ditadura, e depois morreu.

Entre o dia em que coloco o ponto final nesse texto e o momento em que você o lê, certamente o Brasil terá matado um grande número de pessoas. A ditadura mudou de rosto, mas nunca acabou.

NOTAS

[nota 1]. Fernanda Reis da Rocha desenvolve na Universidade Presbiteriana Mackenzie uma tese de doutorado sobre Bernardo Kucinski e Frei Betto com apoio da Capes. Sua análise é fina e detalhada e, tendo participado de sua banca de qualificação, baseio-me nela.

[nota 2]. Cf. ABREU, Caio Fernando. Luz e sombra. In: Contos completos. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. pp. 353-357.

[nota 3]. ABREU, Caio Fernando. Terça-feira gorda. In: Contos completos. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. pp. 344-346.

[nota 4]. Ainda que os textos fundamentais de Herbert Daniel estejam todos fora do catálogo das nossas livrarias, o brasilianista James Green acaba de publicar uma excelente biografia dele: Revolucionário e gay: a extraordinária vida de Herbert Daniel – pioneiro na luta pela democracia, diversidade e inclusão.

[nota 5]. Sobre a intervenção desses dois autores, publiquei na revista Artememoria, em inglês, o ensaio “The Voice of the Weak: Characters and Narrators of ‘Redemocratization’: Transitions from dictatorship to democracy as read through the work of two Brazilian authors, Sérgio Sant’Anna and João Gilberto Noll". (Em: http://artememoria.org/#voice-weak-characters-narrators-redemocratization).

[nota 6]. Cf. NOLL, João Gilberto. A fúria do corpo. Rio de Janeiro: Record, 2008.

[nota 7]. Cf. SANT’ANNA, Sérgio. O concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.

[nota 8]. Cf. NOLL, João Gilberto. Idem.

[nota 9]. Cf. NOLL, João Gilberto. Idem.

[nota 10]. Cf. GUERRA, Maria Pia. Polícia e ditadura: a arquitetura institucional da segurança pública de 1946 a 1988. Brasília: Ministério da Justiça / Comissão de Anistia, 2016.

[nota 11]. Idem.

[nota 12]. No ensaio "A grande arte de desaparecer”, analisei o papel que Rubem Fonseca teve no IPES, um dos principais grupos que criaram a ideologia que apoiou o golpe de 1964. (Disponível em http://www.seer.ufu.br/index.php/artcultura/article/view/41251). Aline Andrade Pereira redigiu, com apoio do CNPQ, uma tese brilhante sobre toda a trajetória conservadora de Rubem Fonseca na Universidade Federal Fluminense. Cf. O verdadeiro Mandrake. Rubem Fonseca e sua onipresença invisível.

[nota 13]. Analisei esse tipo de publicação no ensaio "O que os fortes queriam? Uma análise de O que é isso, companheiro? e Os carbonários". (Em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2316-40182016000200229&script=sci_abstract&tlng=pt).

[nota 14]. Cf. TELES, Edson. Democracia e estado de exceção – Transição e memória política no Brasil e na África do Sul. São Paulo: Editora Unifesp, 2015. O livro, que foi publicado com apoio da Fapesp, é resultado da tese de doutorado do autor, que pôde inclusive passar um ano de pesquisas na França com uma bolsa da Capes.

> Ricardo Lísias, escritor e pesquisador, é autor de A vista particular