Três intervenções culturais recentes – todas elas configurações diversas de exposição semelhante em campo minado, de iluminação sobre a hora presente do país – convidam a uma reflexão sobre a epifania negativa como recurso impositivo na experiência artística brasileira, sobretudo quando nela se desejam evidenciar o corpo material do mundo e o nexo social que a dimensiona.

Não são exemplos únicos, mas seu poder de síntese e sua força crítica os contrapõem à mística verde-amarela, ao autoritarismo religioso-moralista e ao toma lá dá cá ideológico que vêm sinalizando no sentido de construção metódica (mesmo se aparentemente bufa), no país, de um projeto cultural totalitário e sem dimensão autorreflexiva. Observem-se, então, em sentido oposto, como se articulam criticamente as iluminações presentes nesses três exemplos iniciais.

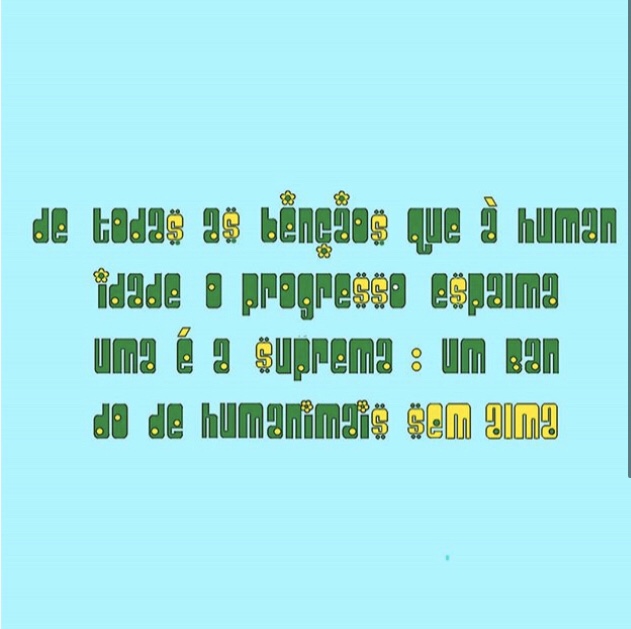

A começar da intradução humanimais (imagem acima) [nota 1], na qual Augusto de Campos dialoga com e. e. cummings e com um “progresso sem alma”, em meio a virtuais cifrões (que se justapõem aos /s/ do texto) e a um verde & amarelo constante, mas progressivamente tendendo ao amarelo, como os patos da Fiesp e as camisas da seleção brasileira, em poema incluído em outubro de 2019 na página do Instagram do poeta. [nota 2]

É no sentido de exposição semelhante dos pontos cegos da lógica político-econômica da virada autoritária brasileira que se pode compreender igualmente a intromissão de díptico extraído da série Eureka/Blindhotland, por parte de Cildo Meireles, no caderno Mercado, da Folha de S.Paulo, em 10 de novembro de 2019 (clique aqui para ver a página), o que o fez funcionar, neste dia, como muitas das inserções em circuitos ideológicos do artista, e, neste caso específico, como ilustração às avessas de misto de matéria e texto promocional sobre o Magazine Luiza. Como poderia ter funcionado como contraste – pois a ilustração foi colocada propositadamente ali – a qualquer outra matéria do caderno econômico do jornal significativamente intitulado de Mercado, personagem alegórico onipresente na discussão política no país. A ele o díptico de Cildo opõe a figura concreta, vergada, de um sem teto, de um excluído deste mercado.

A foto está colada à reprodução de uma das bolas que compõem a instalação que dá nome à série Eureka/Blindhotland, na qual as duzentas bolas de dimensão idêntica têm, no entanto, peso diferente. Contrariam, assim, tanto a sugestão de sinal de igualdade presente no ambiente da instalação e a aparente identidade das bolas, quanto, na reprodução no jornal, a lógica abstrata com a qual certa razão econômica age às cegas, blindfolded, diante da vida real.

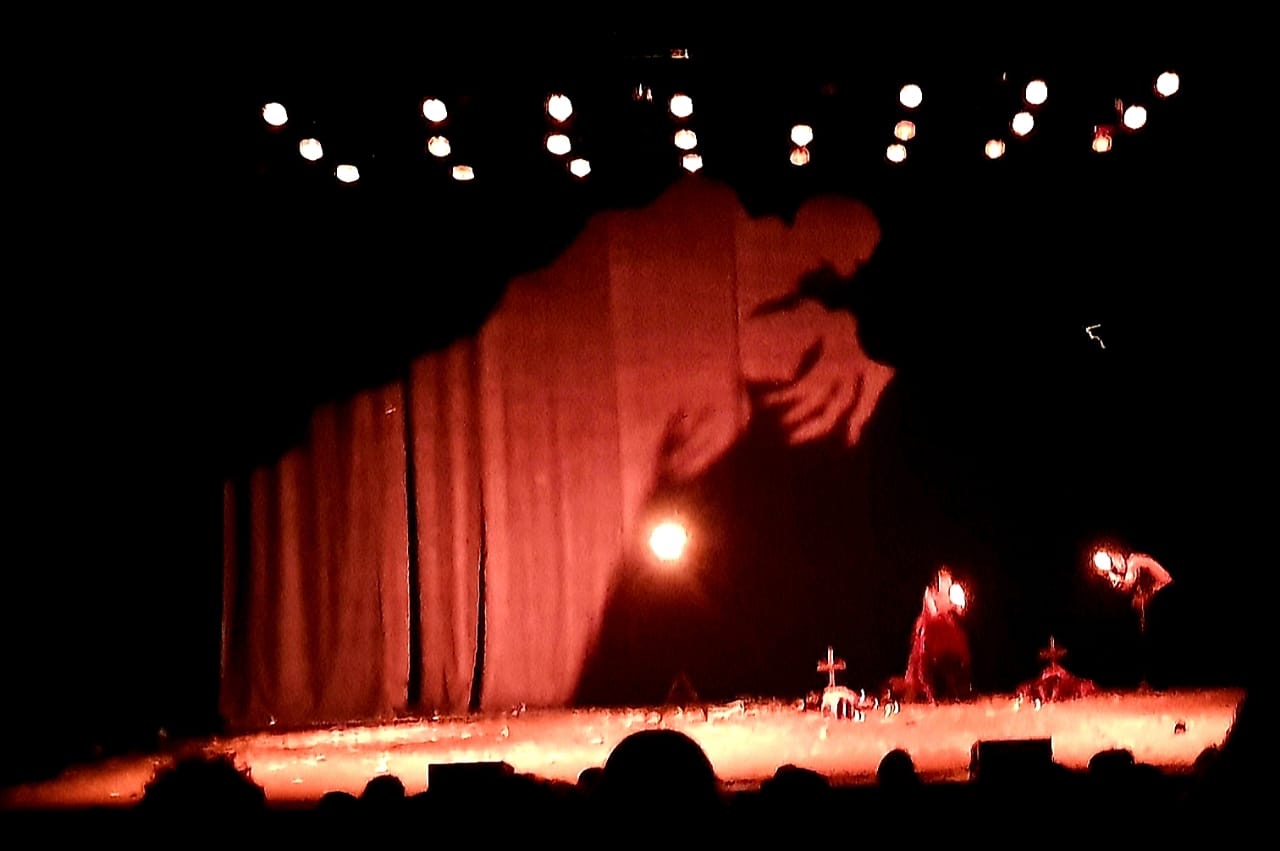

Um terceiro exemplo, extraído agora do campo teatral, o Macunaíma, de Mário de Andrade, encenado por Bia Lessa, com a Companhia Barca dos Corações Partidos, e que esteve em temporada no Rio de Janeiro até o início de novembro. Nesse caso, a epifania – exposta por algumas reclamações de “falta de alegria”, de “escuridão”, na montagem – talvez resida precisamente aí.

Como se quase um século depois da publicação do romance, e num contexto de ameaça ainda mais iminente ao meio ambiente e à sobrevivência das populações ameríndias e minoritárias, pudesse ficar evidente o caráter predominantemente noturno sobretudo da parte final do livro, na qual se sublinham diversas dissoluções. E em meio a um palco propositadamente tomado pelas sombras, passando por projeção imensa, e brevíssima, ao fundo, de figura-presságio recortada do cinema expressionista alemão (ver imagem abaixo) [nota 3], veem-se desaparecer, nesse último segmento, personagens e aparições míticas, incluído o protagonista, assim como qualquer esboço de paisagem, restando apenas um imenso cartaz móvel – “Tem mais não”.

Macunaíma, de Bia Lessa; Teatro Carlos Gomes (Rio de Janeiro), 10/11/2019 (Marilia Soares Martins / Cortesia)

Passo desses três exemplos recentes a algumas observações sobre a epifania negativa na cultura literária brasileira, retomando, nesse sentido, reflexão realizada em fins de setembro de 2018, antes ainda das eleições presidenciais, no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, em São Paulo. Para retornar, em seguida, a algumas das contrailuminações que respondem, na produção cultural recente, ao contexto brasileiro atual.

Essa reflexão sobre a via epifânica negativa foi apresentada por mim em pequeno colóquio, iniciado com a mesa Vida da Literatura: corpos, tecnologias, felicidade?, da qual participamos Hans Ulrich Gumbrecht, Guilherme Foscolo, Alex Martoni e eu. Além de Nicolau Spadoni, cuja participação se deu fora da mesa, da plateia. O ponto de partida foi um foco historicamente circunscrito nas noções de literatura e de experiência estética, por parte de Gumbrecht, com ênfase no potencial de certos textos e situações, relacionado não a uma apreensão hermenêutica, mas a certa palpabilidade, à presença, à percepção do corpo, do espaço, do mundo material. E sobretudo a uma questão em particular – alguma forma de comunidade, de produção de conexão social, poderia emergir dos momentos de intensidade, imersão, e de felicidade/êxtase que distinguiriam essa dimensão existencial que a hora presente parece exigir da experiência literária?

Na conversa que se seguiu à apresentação inicial de Gumbrecht do tema da mesa, que ele depois desenvolveria em mini-curso, também no Sesc, cada um de nós adotou uma via de abordagem – Alex Martoni procurou compreender a noção de “vida da literatura” a partir de um avesso, a morte da arte, Nicolau Spadani, tematizando o futebol, voltou-se para a noção radical de contingência que caracterizaria a experiência do jogo, Guilherme Foscolo focalizou o seu comentário nos corpos híbridos (máquina/organismo), na tecnopoiesis e na “vida das tecnologias”.

Quanto a mim, desde que tomei conhecimento do tema escolhido para a nossa discussão, e da referência (já no título) a felicidade, algo quase insuportável num contexto como o brasileiro pós-impeachment, e vivendo-se, naquele momento, um processo eleitoral apontando para uma crescente fascistização (ainda em curso), eu sabia que o meu comentário iria por aí. Teria que passar por essa felicidade/êxtase. Sobretudo porque um ponto de interrogação, acrescido à expressão, no título da mesa, já a impunha como questão a ser investigada.

Ao pensar a noção de Bliss, Gumbrecht a distingue simultaneamente de intensidade, que, a seu ver, assumiria usualmente a forma de um processo individual, e de epifania, à qual faltaria consistência, espessura, viscosidade. Bliss teria, a seu ver, “dimensão social”, seria uma “dimensão da vida”, e se caracterizaria pela palpabilidade, pela substância (e não pela forma), pelo contato, aproximando-se do êxtase e da expressão sânscrita Ananda, que sugere um fluido espesso, mel. Além disso, há uma dimensão de positividade, em sua abordagem da experiência arrebatada de um estado de êxtase, durante o qual a pessoa teria a forte sensação de fazer parte, de estar dentro, imersa, de inalar, engolir.

Partindo de algumas situações específicas, no âmbito da cultura literária brasileira, nas quais iluminações e momentos de felicidade/êxtase se acham ligados, ao contrário, a forte negatividade, por vezes mesmo à dor, ao nojo, procurei me contrapor, então, em alguns aspectos, a essa versão mais nutriente, vital e positiva de Bliss, guardando, no entanto, seu aspecto corporal viscoso, temporário, seu trânsito entre percepção e experiência, sua vulnerabilidade.

Na busca de uma conceituação de Bliss, é inevitável, para quem se volta para a literatura brasileira contemporânea, pensar em O conto "Bliss" anotado, trabalho da Ana Cristina Cesar de tradução do conto de Katherine Mansfield, incluindo toda a discussão da poeta de questões referentes a essa tradução, sintetizada em oitenta notas explicativas. Então, Bliss ocupa esse lugar curioso, um lugar que Ana não resolveu de todo – porque ela traduziu a expressão por êxtase (ao contrário da tradução anterior, de Érico Veríssimo, que, em 1940, optara por felicidade), mas, se escolhe determinada fórmula em português, deixa, igualmente, a palavra em inglês, optando, assim, por uma não substituição ao fazer a tradução.

Sobre a escolha, a tradutora comentaria: “A tradução do título merece atenção especial. Não existe equivalente para bliss, em português. Nos dicionários há palavras com sentido aproximado: felicidade, alegria, satisfação, contentamento, bem-aventurança etc. Decidi usar a palavra 'êxtase', porque ela exprime uma emoção que, ou ultrapassa a palavra 'felicidade' – ou é mais forte do que ela”.

E há um outro lado, que não se limita a essa dificuldade de uma tradução literal, e que diz respeito a aspecto fundamental do conto de Katherine Mansfield, e me parece explicar muito do interesse dele para a própria Ana, que é o fato de ser dolorosa essa Bliss. De a esse momento intenso, a essa sensação de euforia, de quase êxtase, logo se seguir uma decepção, um abismo, e a pessoa que se sente momentaneamente no auge de si, cai, cai completamente, e vê esse estado de arrebatamento desaparecer inteiramente.

Há a tensão entre arrebatamento e dor, e há a dimensão física desses picos de êxtase, o que se sublinha diversas vezes no conto. Há os corpos que se encostam, há a proximidade deleitosa dos corpos das duas mulheres - “O que é que havia no contato com aquele braço que atiçava – incendiava – incendiava – o fogo do êxtase que Bertha não sabia como exprimir – e o que fazer daquilo?”

E há o jardim, e uma dimensão sensorial muito forte ao longo de todo o texto, algo que se percebe ter interessado à tradutora como possibilidade de pensar o corpo e a sensibilidade feminina na literatura, assim como as relações de afeto intenso, e extremos quase inenarráveis. De que seria exemplar a construção imagética realizada por ela – via mirante, luz e simultaneidade - em poema já bastante estudado como é “A luz se rompe. / Chegamos ao mesmo tempo ao mirante / onde a luz se rompe. / Simultaneamente dizemos qualquer / coisa. / Então dou pique curva / abaixo, volto e brilho. / Mirante extremo onde se goza”. O texto é basicamente uma descrição autoexplicativa da Bliss. E sem a necessidade de um “como se”, tal como no relato de Mansfield, quando descreve a sensação da Bertha Young, como se ela “tivesse de repente engolido o sol do fim da tarde e ele queimasse dentro do peito”. Trata-se aí de uma descrição do estado extático e, no entanto, é como se essa descrição fosse impossível, daí o “como se”. No poema de Ana não há “como se” – há o mirante, a luz, e há apenas a positividade do arrebatamento, sem dor, mas com uma indicação clara da violência que habita esse êxtase.

Uma violência que Ana Cristina aprenderia a detectar nesses estados de arrebatamento graças à leitura de Christopher Isherwood, e a alguns comentários dele, transcritos por seu biógrafo Paul Piazza em Christopher Isherwood: myth and anti-myth, ou a comentários do próprio Piazza a respeito sobretudo da novela Um homem só. Em Isherwood ela encontraria não apenas a noção de êxtase referendada, mas aprenderia que não se usava muito a expressão iem inglês. E que, quando usada, esta expressão em geral se achava ligada ao campo das relações homossexuais, nas quais a intensidade da transgressão seria de tal ordem, que, além de simplesmente uma felicidade agradável, prazerosa, precisava-se da ideia de Bliss para sublinhar uma intensidade outra, com outro grau de violência.

Diz Ana, seguindo Isherwood: “Uma citação interessante de C. Isherwood estabelece a diferença entre bliss ('êxtase') e plain happiness ('felicidade'). O narrador passa a ter a sensação de que o termo 'felicidade' está mais relacionado com relações heterossexuais, enquanto 'êxtase', que é mais violento e 'sensacional' e não apenas uma sensação de felicidade, é aquilo que uma pessoa busca em relações homossexuais (alguma coisa que não é propriamente deste mundo?)”.

A leitura de Isherwood faria com que se erotizasse o seu próprio trabalho de tradução – ela passa a construir uma erótica da tradução – e isso a impede, evidentemente, de manter a expressão felicidade, como fez Érico Veríssimo, pois faltaria à palavra a designação de um estado de violência em que se sai de si ou em que se absorve algo de um outro. É como se a felicidade se guardasse para dentro, e o êxtase tivesse um intenso movimento de exteriorização, o que em parte se relaciona ao comentário de Gumbrecht sobre certa sociabilidade (mesmo que imaginária) ligada a estados de Bliss.

Voltando à ficção de Katherine Mansfield, ao lado desses momentos extáticos em que o movimento narrativo ganha viscosidade e inenarrabilidade, talvez caiba observar como há, igualmente, em seu método literário, um gosto peculiar pelos momentos epifânicos, quando se constitui uma condensação imagética (e de intensidade) e quando se rompe o fluxo do relato. E, em seu lugar, emergem imagens insólitas, iluminações, até que volte a narração, mas já com dimensão distinta, resultante dessas paradas, dessas quebras por via figural no interior do conto.

O curioso é como, com muita frequência, esse movimento de condensação figural e quebra do relato se faz acompanhar de uma negatividade, pois esse excesso, esse êxtase, ele é simultaneamente um êxtase da dor, ele não é feliz, ele é um excesso também de dor. Nesse aspecto, cabe lembrar um texto dela muito conhecido, The fly, em que se descreve uma mosca dentro de um tinteiro, afogando-se no tinteiro, que é deixada ali, e só ao final a retiram e ela agoniza e morre. O que, na verdade, funciona como sugestão de certa crueldade ligada ao processo de escrita, e essa agonia, no interior do conto, é também uma epifania sobre o processo de escrita, uma epifania negativa.

Se na tradução e nos ecos mansfieldianos presentes na escrita de Ana Cristina Cesar, assim como em sua tematização de Bliss, a dominância vai estar na observação das flutuações de tom, nos momentos de arrebatamento, e no componente de dor que os habita, em Clarice Lispector não é difícil perceber certo rastro de suas epifanias, sobretudo talvez daquelas com maior fisicalidade e com dimensão negativa.

Mesmo concordando com João Camillo Pena quando, em O nu de Clarice Lispector, sublinha a transformação do momento epifânico em chave-mestra explicativa de toda a sua obra, e em um dos maiores lugares-comuns da crítica clariceana, não deixa de ser significativo o modo próprio de apropriação da epifania em sua ficção, numa espécie de trânsito entre revelação e nojo, entre imaginário e vida comum, anti-bliss e, no entanto, cheia da viscosidade, da corporalidade, e do potencial vital dos estados de bliss.

Nesse sentido se faz presente de modo significativo a interlocução com a obra de Katherine Mansfield. É sabida a importância da leitura de seu diário e de seus contos para Clarice Lispector. Ela mesma a destacou em entrevistas e conversas com amigos. Vilma Areas, em Mistério desentranhado, estudo incluído em Clarice Lispector, com a ponta dos dedos (2005), sublinhou a afinidade e a diferença entre elas, e o diálogo decisivo com a ficção da escritora neozelandesa na composição de contos como Mensagem e Mistério em São Cristóvão.

Pensando na zona conceitual em torno da noção de bliss, da qual aproximamos momentos de iluminação e intervenções epifânicas, mas em relação à qual, pensando na literatura brasileira, parece fundamental a configuração negativa, sobretudo como via de trânsito entre a escrita individual e o peso do mundo, cabe rever as noções de instante-já, de Clarice Lispector, e de alumbramento, em Manuel Bandeira.

Os comentários de Clarice, presentes em Água viva, sobre a busca da “quarta dimensão do instante-já”, da “matéria sensibilizada pelo arrepio dos instantes”, sobre os “instantes de metamorfose” e a “terrível beleza” de “sua sequência e concomitância”, parecem encapsulados no metro epifânico. No entanto, basta observar como é via nojo, via consciência repentina de alteridade, via tensão em relação ao próprio lugar social, que se constroem algumas de suas iluminações ficcionalmente mais relevantes. Elas parecem bem distantes de certa inefabilidade que costuma caracterizar o uso literário das epifanias, o seu metro é outro.

É o que se observa num conto como Amor, em geral tomado como prototípico do epifânico em Clarice. A visão do “homem cego mascando chicletes” pela personagem Ana não se mantém, todavia, no âmbito circunscrito da revelação, pois é como se este homem, em sua mastigação constante, parecesse insultá-la, e ao mesmo tempo sufocá-la de piedade e náusea. O que se apresenta aos olhos vai tomando todo o corpo e a percepção do mundo se intensifica, convertendo-se em sofreguidão, arrepio, enquanto o mundo se expõe, simultaneamente, em sua crueza.

Algo semelhante ocorre, como se sabe, em A paixão segundo G.H.. Há os cheiros, o estranhamento diante do quarto de empregada, e há uma quebra de limites e a incorporação alimentar do corpo radicalmente outro do inseto. Aí, se a viscosidade fundamenta o arrebatamento ao avesso de G.H., não se trata evidentemente de nada semelhante ao “mel” evocado por Gumbrecht na sua fala inicial nos Sesc. Pois se está aí no domínio do nojo, da náusea. Do mel, na gosma que sai da barata, há, no entanto, fluidez, espessura, possibilidade de deglutição. Nesse sentido se pode pensar em A paixão segundo G.H. como a construção de um momento de bliss e de êxtase de fato, para além do epifânico, pois há o contato com essa gosma, essa gosma de barata que, na verdade, expõe um processo de conhecimento do outro, deste outro pobre, daquele quarto de empregada. O momento de bliss, a epifania negativa sobre os limites do seu mundo, do seu lugar de classe e raça, funcionando, nesse caso, como uma viagem em direção a um fora de si.

Pois essas epifanias negativas, que roçam a sensação de bliss, costumam envolver a hipótese de o sujeito sair de si em direção a um outro que, no entanto, o define. Em Clarice esse processo envolve explicitamente o corpo, a mastigação (como em Amor) e um deglutir, um comer, como em A paixão segundo G.H. Trata-se literalmente de um provar do outro, comer o outro. O oposto sensível ao “discurso do eles” (tematizado recentemente por Luiz Eduardo Soares), [nota 4] dominante hoje, no qual alteridade e extermínio costumam se conjugar, como se assiste no Brasil, com relação às populações ameríndias e periféricas, às mulheres, aos pobres, pretos e LGBTQI+.

Há, em Manuel Bandeira, movimento semelhante em direção à vida ordinária, ao outro, não apenas em sua compreensão de alumbramento, mas em alguns de seus avessos epifânicos. Em A beleza humilde e áspera, Davi Arrigucci sintetiza, da seguinte maneira, a noção de alumbramento em Bandeira: “No quadro de irradiação da arte moderna no Brasil, e em especial no momento modernista (...), Bandeira revela desde logo as antenas sutis que possuía e fora afinando para captar uma poesia difusa no mundo das pequenas coisas do dia-a-dia, recolhendo elementos de contextos diversos, que ele aprendeu a considerar, aproximando-se do que até então não era tido por poético. Poesia que se podia dar inesperadamente, num súbito alumbramento, como chamou a esse instante de inspiração ou iluminação: eclosão de uma emoção elevada, que podia manifestar-se em raros momentos em qualquer parte, exigindo sempre do poeta uma atitude de apaixonada escuta” (grifo do autor).

Mas se os instantes de iluminação e revelação, de que é exemplar a visão da mulher nua no poema Alumbramento, envolvem, em geral, a escuta e a afirmação poética de alguns “pequenos nadas” da vida comum, há, por outro lado, em Bandeira, alumbramentos de outra ordem. Se, em Alumbramento, há uma positividade violentíssima na visão desse corpo nu - “Eu vi os céus! Eu vi os céus!”, “Eu vi-a nua” – algo diverso ocorreria num poema como O bicho, de 1947, por exemplo. Um poema do qual parecem se aproximar, talvez não involuntariamente, as fotos de sem-teto incorporadas por Cildo Meireles em Eureka/Blindhotland.

Vale, nesse aspecto, lembrar o poema, que conhecemos bem, de Bandeira, e no qual ecoavam e ecoam as desigualdades estruturais do país:

Vi ontem um bicho

Na imundície do pátio

Catando comida entre os detritos.

Quando achava alguma coisa,

Não examinava nem cheirava:

Engolia com voracidade.

O bicho não era um cão,

Não era um gato,

Não era um rato.

O bicho, meu Deus, era um homem.

Assiste-se, no poema, a um alumbramento negativo, a um processo interno de autocorreção da percepção, no qual a definição mesma de humano se modifica, no qual, ao mesmo tempo que se empresta alguma duração a um instante de iluminação, se expande o seu alcance e a sua dimensão crítica. Ao universo íntimo, a partir do qual se observa o pátio, se impõem a miséria e a fome de um outro ao qual se hesita em chamar de homem, porque a ele faltam as condições mínimas de subsistência. E, no entanto, o movimento fundamental do poema é exatamente a afirmação dessa humanidade, é a redefinição mesma de homem em função desse outro que se vê aí quase sem querer.

O retorno a Clarice e a Bandeira poderia se fazer acompanhar de outras, muitas outras, iluminações negativas, como a epifania dolorosa que marca a visão da nudez feminina do jagunço Reinaldo/Diadorim, depois de morto, em Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa. Mas talvez se possa tomá-los como exemplos paradigmáticos do sinal negativo que as epifanias características da literatura moderna vão assumindo na cultura literária brasileira moderna e contemporânea. Em processos de condensação e conscientização que se apresentam como epifanias nas quais a visualização do mundo se dá não como aceitação, comunhão, mas como uma materialização da experiência, e sobretudo como violenta negação.

Essa materialização, se voltamos ao trabalho de Bia Lessa, desta vez não em Macunaíma, mas na encenação de Grande Sertão: Veredas, fez do momento em que Riobaldo vê Diadorim morta, vê esse corpo feminino nu pela primeira vez, fez desse alumbramento negativo um dos principais objetos de discussão do período de ensaios. A dúvida era se a exposição do corpo físico, do corpo nu, não seria óbvia, já que se conhecia o final do romance, os leitores sabiam que Reinaldo era Diadorim. Bia pensou, então, em pedaços de uma imagem do corpo nu da atriz, mas todo recortado e colado. E essa visão bidimensional permaneceria. Mas a força negativa da visão de Diadorim nua por Riobaldo se imporia como presença material, exigiria a dimensão corporal. E a atriz se manteve presente nos momentos finais da peça, a visão daquele corpo sujo, morto, nu, aquele alumbramento negativo, parecendo pulsar em meio a um grande amontoado de corpos de feltro e à roupa escura compartilhada por todo o grupo de atores.

Pois essas situações de alumbramento, essas epifanias negativas, de alguma forma impõem, como já observei, uma fisicalidade. É a gosma que se engole, é uma relação que é transgressora, por algum motivo, há nudez, animalidade, e se há experiência estética nessas manifestações, há simultânea politização, consciência do mundo, pois é esse mundo físico, são os corpos e coisas que assim se impõem. Inclusive na visão do corpo morto nu de Reinaldo/Diadorim.

Essa via negativa da epifania se tornaria característica da literatura que vem depois de Bandeira, de Clarice, e não à toa ganharia esforço de conceituação, por meio da tradução de Bliss, de Katherine Mansfield, por parte de Ana Cristina Cesar. Mas parece se impor com particular virulência em contextos distópicos como o que se impôs ao cotidiano brasileiro presente. Volto, desse ponto de vista, a um poema que comentei, no Suplemento Pernambuco, em texto sobre o ano de 2016.

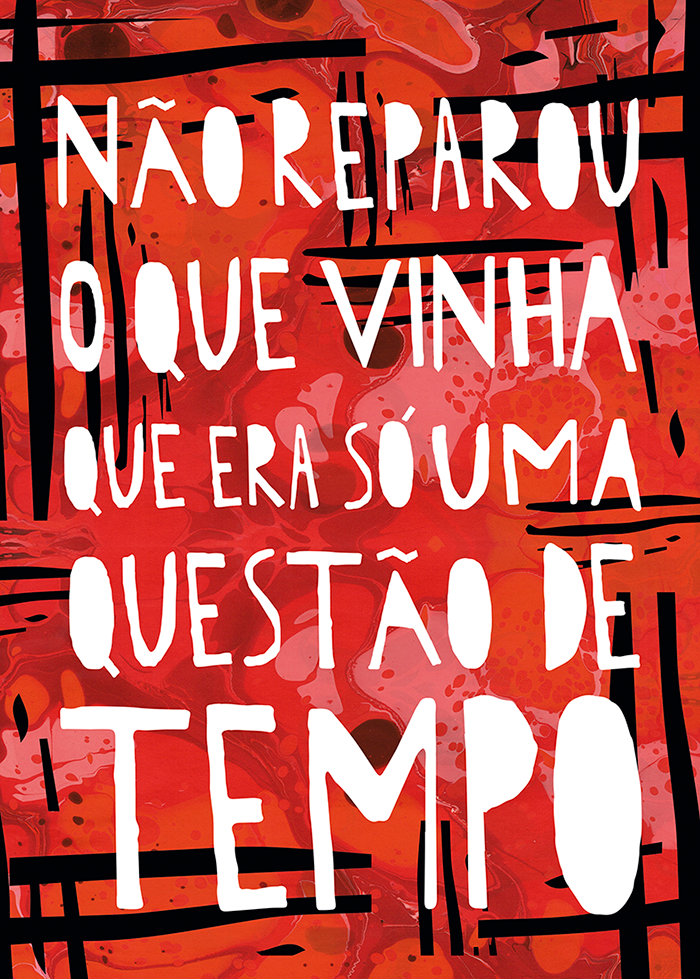

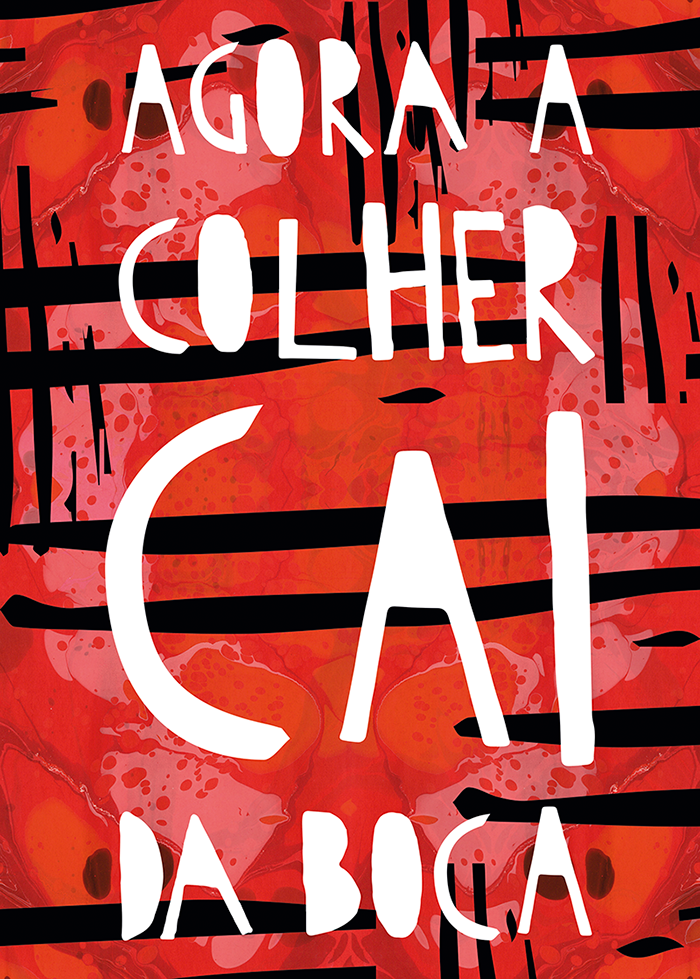

Trata-se de poema de Angélica Freitas, sem título, marcado por sua data - 14 de maio de 2016 [nota 5] – no qual alguém vê TV e assiste à polícia batendo em manifestantes, ouve bombas de gás explodindo, até que, em determinado momento, essa pessoa vai fazer comida e percebe, então, que as bombas explodem ao seu lado, e que os cavalos estão perto – “agora a colher cai da boca/ e o barulho de bomba é ali fora/ e a polícia parte pra cima dos teus afetos/ munida de espadas, sobre cavalos”.

Registro importantíssimo do Brasil pós-impeachment, todo o poema, como já comentei, é uma descrição de foto impressa na Zero Hora naquele dia: os cavalos indo para cima dos professores, dos funcionários públicos de Porto Alegre. Trata-se, igualmente, de uma epifania negativa não apenas para o sujeito do poema, mas para quem percebia então o que estava acontecendo no Brasil – pois alguns custaram a perceber (e continuam não percebendo) a intensidade do que estava acontecendo. Por isso o texto é quase uma descrição de fora, até o momento em que o mundo entra, não pela televisão, mas entra sensorialmente no âmbito daquele mundo privado e o poema muda de direção.

Pensando na rapidez com que se impuseram, no país, uma dissolução das instituições democráticas, um silêncio na grande mídia sobre o nexo econômico dessa fascistização progressiva, além de indisfarçável militarização de todos os órgãos públicos, acompanhada da ampliação da virulência letal das polícias (que se desejam dotadas de excludente de ilicitude para as mortes em ação), agora talvez a negatividade exposta no poema de 2016 de Angélica Freitas deva passar do espanto ao presságio.

A maldição de Adão, poema recente de um escritor como Carlito Azevedo, que trabalha regularmente com a construção de contrailuminações, parece se encaminhar nessa direção. Nele, o poeta dialoga com outras de suas epifanias negativas – como, em Livro do cão, a narração por um cachorro agônico, a extensão do poema ampliando o processo mesmo de agonia, quase como, no conto de Katherine Mansfield, o foco na morte da mosca se afogando no tinteiro. Ou, para lembrar texto que tem começo que se avizinha ao de A maldição de Adão, como, em Limiar, outra epifania negativa onde se assiste à passagem de quadro paisagístico (“a pedra acende sua mancha sobre a praia”) ao entorno que o desmancha (“Do lixo da esquina partiu / o último vôo da varejeira / contra um século convulsivo”).

Em A maldição de Adão também é de uma descrição de paisagem que se parte: “ Era bonito ver / à noite / da janela de casa / ou da mureta / da praia / o estaleiro / envolto na / aura de suas / próprias luzes / sobrepostas, / soldas, maçaricos, / refletores, holofotes, / luminárias pendentes, / arcos voltaicos, / relâmpagos / sem nenhuma / tempestade”. Uma paisagem ainda sem nenhuma tempestade, apesar da troca de olhares na troca de turno dos operários, senhas mudas de revolta potencial, gestada no estaleiro, revolução que o poeta toma emprestada como hipótese potencial no poema.

Construído cinematograficamente – pois são os cortes que o movem – o poema, no entanto, ruma e volta “a este / aqui e agora / da mão congelada / sobre a maçaneta”. Da cabeça explodindo de dor, do “uber lá fora / berrando, / oprimido”, do “vozerio da multidão / que fluía / do coração das trevas”, em meio “aos espantos do dia”. E a visão dolorosa desses espantos se encaminha, no entanto, no último segmento textual, para além da epifania negativa, no sentido de uma espécie de anti-Angelus Novus [nota 6], mas, como ele, também vinda do “reino do luto e da tragédia”:

Alguém que você

nunca viu

corre desesperadamente

em sua direção;

alguém ou alguma

aparição do reino

do luto e da tragédia;

alguém como uma

contradição antagônica

num mar de

contradições

não-antagônicas;

alguém se afogando

na ganga mística

da avenida no ocaso;

alguém em cujas

esponjas cerebrais

jamais se fundariam

as bases inabaláveis

de um sólido império;

alguém que necessita

a qualquer custo

falar com você;

mas você é tão distraído

entra no carro

ou no cinema

ou no elevador

escapa sem nem

saber que escapa

do rodamoinho

no fundo

do caldeirão de

feiticeira

da história.

Ao trafegar entre expressões/estados como bliss, alumbramento, instante-já, no sentido de epifanias negativas que impõem um sair-de-si à escrita literária brasileira do Modernismo e depois dele, é significativo que um poema escrito em 2019 – como o de Carlito – ou, aliás, dois, veja-se o novo Profilograma: Du Champ, de Augusto de Campos, postado em setembro em seu Instagram – se perguntem sobre o que se está fazendo aqui e agora.

A resposta, no Instagram de Augusto, é “eu re / ..... / spiro”, jogando propositadamente com o uso, em Duchamp, das pequenas energias – “os vômitos, a ejaculação, o assoar do nariz, o ronco, o desmaio, o canto, os suspiros” –, com o seu comentário conhecido sobre “viver, respirando melhor do que trabalhando”, cada sopro como “um trabalho que não está inscrito em lugar algum”. Ao mesmo tempo, jogando, igualmente, com uma questão mais imediata sobre “o que fazer?” e com o eco respiro/spiro, que, diante da conjuntura atual, se afigura como um respiro/piro.

Em A maldição de Adão, há o sujeito-em-fuga, há o carro, o cinema, o elevador – por meio dos quais se “escapa sem nem / saber que escapa / do rodamoinho”. E, no entanto, há alguém “que corre desesperadamente / em sua direção”. É impossível não perceber, nessa última seção do poema novo de Carlito, a referência tanto a toda a sua série textual de anjos, quanto ao comentário benjaminiano sobre a história via Angelus Novus, via Klee. E esse anjo que parece a Benjamin querer afastar-se de algo que encara fixamente e vê como catástrofe - o passado. Ele gostaria, diz Benjamin, descrevendo o quadro de Klee, mas não pode se deter “para despertar os mortos e reunir os vencidos”, porque “uma tempestade o impele irresistivelmente para o futuro”, ao qual ele dá as costas, “enquanto o amontoado de ruínas cresce”.

No texto de Carlito, se a catástrofe está lá, esses mortos e vencidos parecem correr em direção àquele que foge de carro, de elevador. Ao contrário, porém, da devastadora tempestade figurada cruel e criticamente como progresso por Benjamin, lembre-se o começo do poema de Carlito – e os relâmpagos ainda “sem nenhuma/tempestade”, a troca de olhares ainda sem rebelião, e, no entanto, o anúncio – emprestado (cinematograficamente) do passado – de revolta potencial.

NOTAS

Todas as notas são de responsabilidade do Pernambuco.

[nota 1] Segundo Augusto de Campos, intradução é uma “maneira diferente de traduzir (...) não necessariamente a tradução de um poema completo, mas muitas vezes apenas uma passagem específica de um poema em que eu – com muita liberdade, uma liberdade na implementação, que não está no original foi, mas talvez tenha sido sugerido pelo original – uso meios não-verbais, gráficos e visuais que implicam um layout diferente do poema, geralmente com intervenções diretas na ortografia para renderizar o texto na forma de imagem ou, às vezes, um diálogo entre texto e imagem, que também é uma característica da minha própria poesia visual, na qual trabalho explicitamente em uma fronteira entre verbal e não verbal.” (disponível em goethe.de/wis/bib/prj/hmb/the/das/de3289334.htm. O trecho foi livremente traduzido do alemão. Acesso em 22 de novembro de 2019).

[nota 2] Link direto para o poema no Instagram de Augusto de Campos: instagram.com/p/B3osDdbHEWI/

[nota 3] Referência a um conhecido frame de Nosferatu (1922), de F. W. Murnau, no qual a sombra monstruosa do vampiro é vista na parede iluminada. Na peça de Bia Lessa, sombra e luz são invertidas: uma silhueta vampiresca e distorcida surge iluminada em meio às sombras.

[nota 4] Em linhas gerais, Soares defende que o “eles”, em diversas situações na cultura brasileira (“A iluminação da rua está quebrada e eles não vêm consertar” ou “Vamos ver se eles fazem alguma coisa para resolver isso”, por exemplo), é chave de um discurso com poucas variações e que, em seu caráter vago e difuso, torna-se lastro para disseminação de boatos e teorias conspiratórias, “servindo às paranoias pseudopolitizadas de plantão”. A expressão é comumente usada para marcar um olhar negativo (usa-se “eles” e nunca “nós”) que destina ao outro repulsa, revolta, culpabilização genérica. Caracteriza um espaço que “se situa além do horizonte de interlocução, fora da esfera das relações sociais”. As pessoas caracterizadas como “eles” seriam, na visão de quem usa o termo, indistinguíveis entre si. Sobre a categoria do “eles”, v. Luiz Eduardo Soares. O Brasil e seu duplo. São Paulo: Todavia, 2019 (especialmente o capítulo 1).

[nota 5] O poema foi publicado sem título na revista online Modo de Usar em junho de 2016. Nessa versão constam data e local de escrita: “Berkeley, 14 de maio de 2016”. Ao publicar o poema na antologia 50 poemas de revolta (Companhia das Letras, 2017, p. 13-14), a poeta retira a marcação espaço-temporal e dá um título: porto alegre, 2016. V. revistamododeusar.blogspot.com/2016/06/poema-recente-de-angelica-freitas.html. Acesso em 22 de novembro de 2019.

[nota 6] Referência à nona seção do texto Sobre o conceito da História, de Walter Benjamin, na qual o filósofo pensa a História a partir de um quadro de Paul Klee, Angelus Novus (1920), que representa um anjo olhando para trás (“onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos ele vê uma catástrofe única”). V. Walter Benjamin. Obras escolhidas vol. I. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987. Trad. de Sérgio Paulo Rouanet (especialmente p. 226).