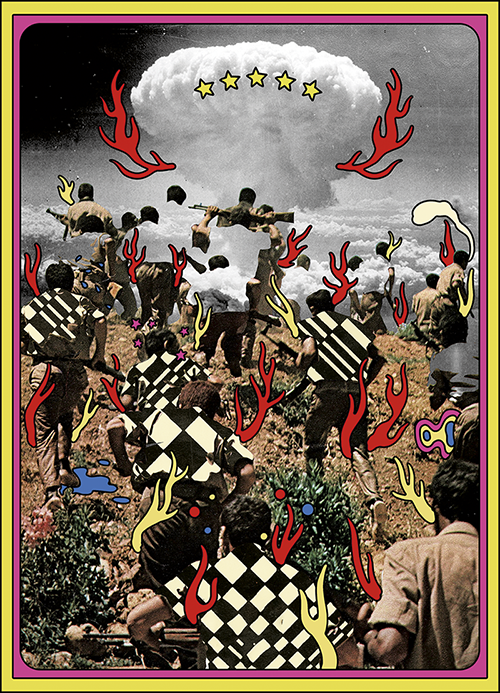

A monumental nuvem cor-de-terra aproxima-se dos edifícios. Lenta o suficiente para ser compartilhada à exaustão em vídeos de céus alienígenas. Sólida o bastante para causar pavor. Quatro vezes mais alta que qualquer edificação na cidade. A temperatura despenca, tomba de 28ºC para 17ºC. Após a passagem da tempestade, habitantes de Franca, município no interior do estado de São Paulo, não possuem nem água para limpar as próprias casas, pois a cidade enfrenta racionamento devido à seca de proporções inéditas. As tempestades de poeira assolaram a área por semanas. Na raiz do flagelo dos céus, a mudança climática ligada ao desmatamento para o agronegócio na região. As cenas do agora parecem ter saído da impactante distopia Não verás país nenhum, obra máxima do escritor Ignácio de Loyola Brandão, cuja cidade natal, Araraquara, situa-se a duas horas do epicentro da primeira tempestade.

O livro completa 40 anos, embora soe como recém-publicado, convidando a uma leitura radiográfica do Brasil de 2021. A editora Global relança essa distopia clássica em edição comemorativa, em conjunto com os romances Zero (1974) e Desta terra nada vai sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela (2018), trinca que a historiadora Heloisa Murgel Starling (UFMG) sugere como leituras para compreender o Brasil contemporâneo. O romance quarentão impressiona por sua atualidade, principalmente no comentário sobre o avanço do autoritarismo e sobre a questão ecológica, com direito a cenas brutais de desertificação e falta d’água, inclusive para produção de energia hidroelétrica, proposições ficcionais que parecem retiradas do noticiário matutino.

A distopia ecológica apresenta esses temas a partir das terríveis viagens de um ex-professor universitário. Sob um calor inclemente, Souza conhecerá os escombros de uma nação ecocida e carcomida por militares, por interesses privados escusos e pela manipulação da memória oficial. Produzido após a Lei da Anistia de 1979, diploma bilateral que trouxe o perdão geral sobre o período ditatorial, o romance não guarda esperanças a respeito do futuro de um país que decidiu varrer para baixo do tapete os crimes de tortura e de assassinato por motivos políticos. A partir da perspectiva pessimista sobre o início do processo de redemocratização brasileira, o autor decide afundar-se na experiência de uma ficção analítica, questionando os cruéis mecanismos de destruição em curso na nação, calcados na produção desmedida, cuja matéria-prima se firma na exploração de pessoas e de recursos naturais.

Em novembro de 1981, Ignácio de Loyola Brandão lançou Não verás país nenhum. Mostrava-se um escritor experiente, com mais de 15 anos de trajetória cumulados com as décadas de exercício da profissão de jornalista, tendo conhecido a censura nos anos de chumbo da ditadura militar. Notável que, justamente cinco anos antes, em novembro de 1976, o romance Zero, de Brandão, fora totalmente proibido pelo governo militar — a historiadora Heloisa Starling, no prefácio da edição comemorativa de Não verás…, define Zero como “a ficção dilacerante sobre a vida de um homem comum numa cidade violenta em pleno clima ditatorial, e um ensaio extraordinário a respeito da ditadura militar brasileira que transita entre a história e a política”. Na distopia Não verás país nenhum, o escritor dará continuidade a essa investigação ficcional.

O título do livro, por si só, é uma sacada de mestre: o autor retirou a formulação de um verso ufanista, bastante popular no período, que canta as glórias da nação, do poema A pátria (1904), de Olavo Bilac. O verso original do poeta parnasiano exortava: “Criança, não verás país nenhum como este!”. A linha era tão conhecida que chegou a figurar no cenário da antológica montagem de O rei da vela, do Teatro Oficina em 1967 — o segundo ato da peça encerrava-se com um painel no qual constava a inscrição do fatídico verso de Bilac, no cenário idealizado por Hélio Eichbauer.[nota 1] A peça, originalmente escrita por Oswald de Andrade em 1937, foi proibida pela censura em 1968 e contou com a direção de Zé Celso, conterrâneo e amigo de Brandão. A operação que Loyola Brandão faz no então conhecido verso de Bilac é genial: golpeou as articulações certas para aproveitar a conjugação no futuro do presente, com o tom bíblico dos mandamentos, isolando somente parte da redação original e aportando uma dureza e desilusão desde suas letras iniciais: Não verás país nenhum.

O romance tornou-se um sucesso de vendas e foi, em 1983, premiado pelo Instituto Ítalo-Latino-Americano, com sede em Roma. Hoje a obra está longe de ser esquecida, sendo objeto de crítica cuidadosa com listagem extensa em bancos de pesquisa, a exemplo da tese de Cecília Almeida Salles, de 1990; do livro O fantástico no romance Não verás país nenhum (Paco Editorial, 2018), de Antonia Pereira de Souza, hoje doutora pela Universidade Federal da Paraíba; das análises críticas de Ramiro Giroldo, docente da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; sem esquecer da contribuição de Elizabeth Ginway, docente da Universidade da Flórida (EUA), entre muitas outras pesquisas relevantes. O livro foi adaptado para o teatro e tornou-se bibliografia obrigatória em vestibulares.

A MAIS SINISTRA DAS DISTOPIAS BRASILEIRAS?

A censura pairava sobre a escrita do romance. Segundo Antonia Pereira de Souza, Loyola Brandão chegou a planejar o livro em parágrafos formados por quatro linhas, em possível alusão à quantidade de linhas que jornais do período usavam de Os Lusíadas para substituir trechos censurados — o poema épico de Camões tornou-se sinônimo de cerceamento, assim como trechos de Cecília Meireles e de Gonçalves Dias. Ainda, a crítica anota que, como o jornalismo sofria censura diária, a literatura passara então a absorver algumas das funções do jornalismo, principalmente a tarefa de informar. O primeiro romance de Brandão, Bebel que a cidade comeu (1968), utiliza bastante o recurso de inserção de colagem de notícias, técnica que aparecerá em outras obras. Não admira, assim, que Não verás país nenhum absorva e reapresente esse recurso, agora em uma nova roupagem formal: utiliza-se da exposição sequencial de fatos, técnica do jornalismo, para reconstituir o passado ficcional da narrativa, grifando, da maneira possível, os pontos de contato da ficção com a realidade macabra do período ditatorial.

Entretanto, essa proibição sistemática de publicações feita pela censura gerou um outro fenômeno curioso: a sede por leitura de material crítico. O público correu às livrarias para adquirir o livro! Três mil exemplares foram vendidos em uma semana, um feito admirável até para os dias de hoje.

O apelo ao público advém das muitas qualidades do livro: de todas as distopias brasileiras, parece ser a mais complexa, a mais elaborada e talvez a mais sinistra, principalmente “por sua descrição da natureza elusiva do poder”, como sugere Elizabeth Ginway em Ficção científica brasileira (Devir, 2005). Loyola Brandão perfaz uma análise rigorosa de todos os pilares da sociedade brasileira utilizando-se de um pincel satírico afiado, de uma pesquisa sociológica invejável, além do acúmulo criativo da leitura de distopias clássicas, em especial 1984, de George Orwell. Seu protagonista chega a citar autorias clássicas, como Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, Ray Bradbury e Robert Heinlein, ridicularizando a própria situação de cidadão brasileiro, que não residiria numa “supercivilização”; aliás, bem ao contrário. No discurso do próprio romance, esse “clima” de ficção científica é o que melhor descreveria o Brasil contemporâneo. Ainda, a decadência do protagonista Souza e suas desventuras criam um elo empático com quem faz a leitura do romance, neste país em que “nada não [sic] está tão ruim que não possa piorar”. A distopia apresenta, então, essa capacidade de dialogar criticamente com nosso cotidiano e, com a verve satírica de Brandão, até nos fazer sorrir.

Na década de 1970, a produção brasileira de inclinação distópica fazia relativo sucesso. Antecedem Não verás país nenhum romances com temas recorrentes, como o autoritarismo, políticas de modernização malsucedidas, destruição ambiental e controle da mídia para manipular a opinião pública — produção denominada por Roberto de Sousa Causo como o Ciclo de Utopias e Distopias (1972–1982), “uma crítica oblíqua ao regime militar instalado em 1964, e à tecnocracia que o acompanhava” (em Ondas na praia de um mundo sombrio, tese defendida na USP em 2013). Alguns exemplos são: Fazenda Modelo (1974), de Chico Buarque; O fruto do vosso ventre (1976), de Herberto Sales; Asilo nas torres (1977), de Ruth Bueno; Um dia vamos rir disso tudo (1976), de Maria Alice Barroso; e Umbra (1977), de Plínio Cabral — segundo a cronologia sobre ficção científica latino-americana da revista Science Fiction Studies (v. 34, nº 3, de novembro de 2007). O século XXI também conhecerá uma onda distópica nacional, em consonância com a ascensão conservadora, que pode ser representada pela duologia Metrópoles, de Melissa de Sá (Draco, 2016 e 2018), e pelo romance para jovens adultos Ninguém nasce herói, de Eric Novello (Seguinte, 2017), sendo digno de nota os dois lançamentos da Companhia das Letras deste ano: A extinção das abelhas, de Natalia Borges Polesso, e De cada quinhentos uma alma, de Ana Paula Maia. Entretanto, tendo a experiência vívida dos períodos de chumbo anteriores e a desesperança com a prometida redemocratização, Brandão nos entrega uma distopia clássica, labiríntica, capaz de abalar o ontem e o hoje.

A ERA DOS RACIONAMENTOS E DOS LABIRINTOS

O livro narra as andanças de Souza, um homem de cinquenta anos com artrose no joelho, uma espécie de Sr. Bloom vagando por uma nação arruinada, num espelho estranho de uma narrativa de viagem maravilhosa. O enredo inicia-se com a descoberta de Souza de um misterioso furo na mão, elemento fantástico aludindo a um vazio, a uma decadência e mesmo a uma possível mudança daquela realidade — Brandão produziu o romance a partir do conto O homem do furo na mão, publicado na antologia Cadeiras proibidas (1976).

No começo do livro, Souza e Adelaide enfrentam um casamento de 32 anos, racionamentos de comida e de água, além da pressão diária para pagar propinas a milicianos por um mínimo de segurança. “Tive de passar por dezenas de exames, centenas de gabinetes, paguei gorjetas, conheci todos os pequenos subornos. Escorreguei fichas de água nas mãos de funcionários. Fichas que me fizeram falta. Transferi cotas de alimentos, e esperei até que saísse a praticamente impossível autorização para o ônibus.”

Os racionamentos atingem as necessidades básicas da população, gerando uma burocracia intrincada com regras nebulosas: fichas de água, cotas de alimento, autorização para embarcar em ônibus, tudo isso envolvido em mutretas e subornos. Guichês, número de matrícula e de repartição e siglas como CIC, IR e ISS povoam perguntas a cidadãos. Na descrição do condomínio de Souza, “um zelador hoje em dia precisa ser político, negociar com os Homens dos Caminhões de Lixo, com os Civiltares de Segurança, dialogar habilmente com Fornecedores Oficiais de Água”. No ambiente escaldante e distópico, São Paulo é notadamente claustrofóbica e a circulação de pessoas controlada pelo regime por intermédio de passes: “A ficha indica onde posso andar, os caminhos a percorrer, bairros autorizados, por que lado de calçada circular, condução a tomar. Assim, somos sempre os mesmos dentro do S-7.58”.

Nosso protagonista trabalha numa ocupação técnica enfadonha no presente da narrativa, embora tenha sido professor de História na universidade, em uma época na qual a alteração de fatos já era moeda corrente para sustentar o regime. Trata-se de citação indireta a 1984, de George Orwell, um vislumbre da implantação bem-sucedida da lógica do duplipensar no chamado "Terceiro Mundo". Se alguém quisesse saber mais a respeito de acontecimentos históricos, teria que driblar largas etapas burocráticas para acessar arquivos, os quais estariam obviamente nas mãos do governo. Assim, a História permanece submersa e manipulada, sendo a reconstituição de fatos pela memória das pessoas a mais fidedigna, mesmo que ninguém se sinta à vontade para conversar sobre o assunto. Nos meios de comunicação, novelas parecem ser um entorpecente social e Adelaide faz questão de habitar “o país letárgico onde não penetra a dor”, quase encenando a personagem Beatriz da peça A morta (1937), de Oswald de Andrade. Noticiários passam por uma manipulação descarada, promovendo planos de governo, inaugurações e promessas de ministros.

Nesse cenário em que tudo é derrota, Souza é levado a sair do emprego e começa a distanciar-se de Adelaide, cada vez mais religiosa e espantada com as ideias do marido. O ex-professor de História, após ver o próprio apartamento emprestado a desconhecidos por indicação de seu sobrinho militar, decide iniciar uma andança fantasmagórica pela São Paulo distópica, procurando brechas para escapar do pesadelo — encontra, por exemplo, uma espécie de reserva agroecológica, embora destruída por um incêndio intencional. Depara-se com muita gente demolida, inclusive moralmente, não sabendo se ingerem urina ou água. “As pessoas estão morrendo com trinta e cinco, quarenta anos. Na última década, disse a Rádio Geral, a média de vida decresceu para quarenta e três anos. E a ciência que nos prometia oitenta anos?”

Embora mantendo a estrutura de uma viagem fantástica, segundo anotam Carla Campos e Ramiro Giroldo em artigo de 2018 na revista Raído, o caminho é errático. No decorrer da narrativa, o protagonista cruza com companhias, como Tadeu e Elisa, delira, é levado por autoridades, retoma a caminhar, divaga, gira no mesmo lugar e segue. Entretanto, assim como o fluxo do inconsciente pode construir sentidos se for deixado às soltas, o aprofundamento do percurso sinuoso e desplanejado proporciona momentos de extrema lucidez, de revelações da lógica estrutural, da percepção de relacionamentos naquele mar seco de lágrimas. Isso marca a leitura do romance hoje, construindo um duplo estranho para se observar o Brasil de 2021.

ESTATIZAR PARA TUDO SER PRIVADO

Um dos antagonistas de Souza no romance é Dominguinhos, o sobrinho jovem de 23 anos que galgou o posto de capitão do Novo Exército, por quem Adelaide mostra devoção e Souza, uma franca repulsa. A figura pouco inteligente pertence aos “Militecnos” — casta fictícia do exército a controlar altos postos do país, de ministérios a bancos e empresas multinacionais. Como anota Anderson Brandão em Não verás país nenhum: A agonia da memória (Abralic, 2017), para engendrar essa nova etapa totalitária ficcional, seria necessário um novo homem, “totalmente adaptado às exigências de seu tempo”. Dessa forma, os “Militecnos sofreram metamorfose em seu organismo. O cérebro ficou afetado. Perdeu parte da memória. As emoções foram eliminadas. Tornaram-se serenamente calculistas”. O sobrinho anda com um pedaço de intestino em bolsa plástica junto à roupa, sugerindo uma fragilidade física distante do herói viril que sua tia Adelaide gostaria de enxergar. O narrador confirma: “A maioria dos Militecnos tem um problema. Estômago, pulmão, coluna, intestino”. Dominguinhos será responsável por apresentar os fatos mais escabrosos em tom neutro ou otimista, não se horrorizando com as barbaridades do regime.

No universo de Não verás país nenhum, tudo é absorvido pelo Estado, embora as tensões entre público e privado sejam sempre bastante nubladas, gerando o “Esquema”. O Estado não serviria mais aos anseios e direitos da população, e sim a interesses privados escusos, nas mãos de uma classe dominante. Na explicação do sobrinho: “Não acredito que o senhor tenha sido professor universitário, com a mente tão limitada. Vocês sempre se bateram pela estatização geral. Pois chegamos à estatização. O governo domina tudo, em todos os setores”. Não há possibilidade para a maioria das pessoas de usufruir de qualquer inovação modernizadora, pois a concentração de renda segue em ritmo de capitanias hereditárias nesse Esquema em que tudo é considerado estatizado, mas o controle permanece sob a lógica do interesse privado. Souza ainda passa pela humilhação de sobreviver justamente por intervenções pontuais do sobrinho, um homem mais perto do poder.

Assim, a ruína econômica e o atraso apresentam-se, no romance, intimamente ligados às ações de militares e das classes dominantes, que destroem o meio ambiente e exploram a pobreza generalizada por um lucro pequeno, dentro da lógica das engrenagens afiadas e irracionais do capitalismo terceiro mundista, cruel e obediente à ordem neocolonial. Entretanto, o autor possui a maestria de nos fazer sorrir durante a leitura. A desgraça toda é narrada de maneira escandalosa e escancarada. O humor brota insistente, como uma flor feia que fura o asfalto e o ódio, uma maneira bastante efetiva de resistir ao esmagamento imaginativo que os tempos nos impõem, acentuando a burrice dos ricos, a falta de bom gosto de poderosos que se aferram à racionalidade única da destruição.

PROFECIAS E ANSIEDADE CLIMÁTICA, MOMENTOS ATERRADORES

De tudo que mais chama a atenção em Não verás país nenhum, certamente hoje poderia se relacionar a questão ecológica. Para escrever o romance, o autor realizou uma pesquisa profunda, com estudos sobre hidrografia, descrição de biomas, aspectos de produção de alimentos, algo bastante perceptível na leitura. Brandão irá lançar depois o Manifesto verde (1985), livro no formato de carta a seus filhos e a futuras gerações. Nesse manifesto, o autor declara que o conto O homem que espalhou o deserto, publicado somente em 1989, alicerçou uma das bases para Não verás país nenhum, este livro “terrível como profecia”.

É realmente incrível como parecem proféticas as palavras do romance a respeito da devastação de florestas (“estavam no chão 250 milhões de hectares de florestas”), quase o sonho da motosserra da soja, relacionando a destruição da cobertura florestal à estiagem, algo a que se assiste hoje em vários pontos do país e está afetando, inclusive, a produção de energia elétrica. No romance, a energia nuclear e solar são utilizadas, pois “a última hidroelétrica parou por falta de água”, embora ainda haja boatos de casas com piscina nos chamados “Bairros Privilegiados”.

Outro acerto das previsões catastróficas de Brandão relaciona-se ao trânsito nas capitais. Embora seja algo comum hoje e próximo à imaginação corriqueira de uma véspera de Natal em algumas cidades, o fato de o travamento absoluto do tráfego ocorrer no livro, o “Notável Congestionamento”, não deixa de ser impressionante, considerando a data de publicação do livro, início dos anos de 1980: “Queria matar, pegar alguém. Buzinavam, aceleravam. Podia ver o ar preto de fumaça. A maioria esgotou a gasolina e o álcool do tanque. Ninguém desligava o motor.”

Sendo o futuro a matéria-prima das distopias e das ficções científicas, Brandão manipula muito bem o cenário da desertificação, chegando ao ponto de criar a “Nona maravilha” — na ironia da formulação do romance, “um belíssimo deserto”, frisando como o discurso oficial brasileiro orgulha-se da catástrofe, motivo de comemoração para novos ricos, que festejam o feito em noites árabes estereotipadas.

Entrando no campo da configuração do imaginário contemporâneo, ao propor essa imagem, o livro atinge um nervo das gerações atuais: o da ansiedade climática. Esse termo, chancelado pela American Psychological Association (APA) em 2017, também referido como ecoansiedade, procura descrever a angústia causada pelos efeitos da mudança climática, cada vez mais palpável. Também procura traduzir um sentimento de luto específico pela destruição de biomas ou pela devastação de paisagens. No Brasil, a ansiedade climática poderia ser sentida agora em áreas sensíveis, a exemplo dos recentes ciclones extratropicais em Florianópolis ou da cheia do Rio Acre em Rio Branco. Sem contar o impacto da seca inédita em um terço do território nacional, com racionamento de água e energia, além da aniquilação de florestas por mãos humanas, com suas queimadas destruidoras. Agora, que a água literalmente começa a subir, colocando em risco muitas áreas de cidade litorâneas do país num futuro próximo, esse sentimento começará a ser cada vez mais comum.

Daí a força da ficção. De nos conseguir alertar, com sua forma exagerada e distorcida, sobre os perigos reais da mudança climática. Se no romance Souza tira um sarro sobre o fato de o Brasil ficcional ter suas próprias tempestades de areia “dignas de países desenvolvidos”, aposto que Ignácio de Loyola Brandão não imaginaria o tamanho da tempestade de poeira tão próxima de sua cidade natal. Força que, inclusive, nos traz algum alento ao fecharmos esse livro tão atual, tão urgente, que até abre a brecha para imaginarmos um cheiro bom de chuva nas últimas páginas. Ficção de lavar a alma.

NOTAS

[nota 1] Agradeço a Márcia Fráguas pela lembrança.