O primeiro contato que eu tive com os textos da escritora Gloria Evangelina Anzaldúa (1942-2004) foi por volta de 2011. Li um dos capítulos de seu livro Borderlands/La Frontera: The new mestiza (1987), intitulado La conciencia de la mestiza: Rumo a uma nova consciência. O capítulo foi traduzido pela primeira vez no Brasil apenas em 2005, de forma avulsa e tardia, pela Revista de Estudos Feministas da Universidade Federal de Santa Catarina.[nota 1] A primeira sensação foi de que aqueles eram um dos textos que tornam as existências e subjetividades de corpos dissidentes de gênero e racializados possíveis de uma forma bastante singular dentro do pensamento teórico e da literatura. A segunda sensação foi uma espécie de estupefação por eu a ter descoberto fora dos ambientes acadêmicos e das bibliografias dos cursos de pós-graduação que se debruçavam por ideias, sobretudo de correntes teóricas pós-estruturalistas francesas dominadas por homens brancos, que apenas tentavam tocar algum território de pensamento que Anzaldúa habitava, mas sem lograrem. Um silêncio abissal parecia reinar em torno deste nome que faria 80 anos de vida em 26 de setembro de 2022 – coincidentemente, no mesmo dia em que completo 36.

Anzaldúa era uma “escritora-teórica chicana, tejana, de classe operária, poeta dyke-feminista”, como ela mesma se definiu em seu ensaio Esqueerzita(r) demais a escritora: Loca, escritora y chicana.[nota 2] Seus escritos são, sem dúvida, um marco no feminismo, no pensamento decolonial, na teoria queer, e foram fundamentais para que mulheres chicanas conseguissem ganhar espaço no campo da literatura. Trata-se de uma escrita que produz uma tecitura, uma ponte entre pensamento teórico, vida, movimentos políticos, e têm o poder de sensibilizar pessoas da academia em relação às especificidades teórico-políticas de mulheres racializadas. Ao ler seus textos hoje, habitando seu pensamento de frontera, uma zona forjada em conflitos, em contradições, em ambivalências, temos também uma fonte criativa e pulsante para podermos situar corpos trans/não bináries/travestis fora dos essencialismos subjetivos e de uma política identitária eurocêntrica. Sua “consciência mestiza” habita a encruzilhada, como se vê neste trecho de La conciencia de la mestiza:

Nascida em uma cultura, posicionada entre duas culturas, estendendo-se sobre todas as três culturas e seus sistemas de valores, la mestiza enfrenta uma luta de carne, uma luta de fronteiras, uma guerra interior. Como todas as pessoas, percebemos a versão da realidade que nossa cultura comunica. Como outros/as que vivem em mais de uma cultura, recebemos mensagens múltiplas, muitas vezes contrárias. O encontro de duas estruturas referenciais consistentes, mas geralmente incompatíveis, causa um choque, uma colisão cultural.

Anzaldúa nasceu no ano de 1942, no Vale do Rio Grande, zona situada no extremo sul do estado do Texas, e era filha de um aristocrata empobrecido de ascendência espanhola chamado Urbano Anzaldúa, dono de uma fazenda na região, e de Amália Anzaldúa, mulher de origem afro-indígena. Anzaldúa era de uma família estadunidense chicana, identidade que move o seu pensamento intelectual, e que é mais um dos grupos étnicos suprimidos das narrativas fundacionais dos Estados Unidos. Para compreendermos a produção literária e teórica de Anzaldúa (e o que é a identidade chicana), primeiro precisamos fazer um breve percurso por um momento pouco conhecido, pela maioria de nós, da história dos Estados Unidos e México.

No momento de sua independência, em 1776, os Estados Unidos eram um país bem menor em termos geográficos, se comparado ao extenso território que conhecemos hoje. A independência, mesmo, foi a das chamadas Treze Colônias, ou Treze Estados Primitivos, uma pequena faixa na costa leste constituída pelos estados de Carolina do Norte, Carolina do Sul, Connecticut, Delaware, Geórgia, Rhode Island, Massachusetts, Maryland, New Hampshire, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e Virgínia. O primeiro presidente do jovem e pequeno país, George Washington, iniciou então um ambicioso plano de expansão territorial conhecido como “marcha para o oeste”, em grande parte sustentada pela teoria do “Destino Manifesto” – a crença muito comum entre os habitantes dos EUA no século XIX de que o povo estadunidense era predestinado por Deus para colonizar as terras que se estendiam até o Oceano Pacífico.

Além disso, algumas décadas mais tarde, com a independência das colônias espanholas e portuguesa nas Américas, e com a conquista do Alasca pela Rússia, o quinto presidente e um dos fundadores do país, James Monroe, instituiu a Doutrina Monroe, que tinha como objetivo a compra e conquista de terras da França, Rússia, México, Espanha, Inglaterra e de indígenas da América do Norte, além da tutela dos EUA sobre as nações latino-americanas.

Estas ideologias nacionalistas e expansionistas levaram os EUA a ambicionarem pelas terras do norte do México, o que – com outros fatores políticos – culminou na chamada Guerra México-Estados Unidos, conflito que ocorreu entre 1846 e 1848. Os EUA saíram vitoriosos e o país latino perdeu 50% do seu território total. Estados que hoje conhecemos pelos nomes de Califórnia, Texas, Utah, Nevada, Novo México e parte do Arizona, além de Colorado e Wyoming, eram terras mexicanas que foram colonizadas pelos anglo-americanos como consequência do Tratado de Guadalupe Hidalgo, “acordo” que pôs fim à guerra.

Gloria Anzaldúa inicia o primeiro capítulo de seu livro Borderlands/ La Frontera: The new mestiza chamando este desmembramento do México pelos Estados Unidos, feito no século XIX, como uma “herida abierta onde o Terceiro Mundo é arranhado pelo primeiro [mundo] e sangra. E antes que se forme a casca, volta a hemorragia, a seiva vital de dois mundos que se fundem para formar um terceiro país – uma cultura de fronteira” (tradução minha).

Na fronteira, nesta ferida que sangrava, viviam mexicanos que foram “conquistados” junto às terras que se tornaram estadunidenses. Mexicanos aristocratas, mexicanos pobres, mexicanos de origem espanhola, indígena, asteca. As empresas dos anglo tomaram as terras de famílias inteiras, muitas das quais se tornaram meros empregados explorados, como aconteceu com o pai de Anzaldúa e alguns de seus parentes. Árvores e vegetações nativas foram colocadas abaixo para dar lugar a imensas plantações de frutos diversos. Os descendentes desses antigos mexicanos sofreram com a assimilação. Tornou-se proibido falar ou ensinar espanhol ou qualquer outra língua que não fosse inglês – tema abordado por Anzaldúa sobretudo no capítulo de Borderlands/ La Frontera intitulado Como domar uma língua selvagem.[nota 3] Este novo grupo étnico e cultural de cidadãos estadunidenses de origem mexicana passou a ser chamado de chicano – a “palavra, de origem náuatle, mistura também ‘México’ e ‘mexicano’, provenientes de ‘mexica’ [me’shi ka], que era a maneira como os astecas nomeavam seu território, localizado na parte central do que atualmente é o México”.[nota 4]

O pensamento e a produção teórica de Gloria Anzaldúa se constituem neste espaço conflituoso: a fronteira, território híbrido ocupado por indígenas, chicanos, mexicanos imigrantes que atravessam a fronteira, e estadunidenses. É a partir desta fenda espaço-temporal e da sua identidade chicana que ela elabora o seu feminismo chicano contra-canônico, tortillero-feminista, indígena, do Terceiro Mundo, mestizo e de color. Borderlands/ La Frontera é um texto multilíngue, que se compromete com a experiência linguística do espanhol chicano de fronteira, combinação de uma série de outras línguas: inglês, espanhol, náuatle,[nota 5] o español pachuco,[nota 6] o idioma secreto do bairro etc.[nota 7] Anzaldúa leva este multilinguismo a uma experiência de escrita bastante singular, própria da autora.

É importante ressaltar também que os chicanos e seu movimento político-cultural, ao tentarem resistir à colonização anglo, criaram uma narrativa nacionalista patriarcal. Anzaldúa produz, portanto, uma revisão feminista do nacionalismo chicano que era feito por e para homens, que não admitiu mulheres como sujeitos da história, e que tinha extrema dificuldade de reconhecer a dominação asteca sobre grupos indígenas das Américas do Norte e Central, inclusive através da escravização.

Anzaldúa cria novos mitos. Ela documenta os conflitos internos de sua identidade cultural, a opressão dos anglos contra chicanos, as contradições internas da cultura chicana e suas exclusões, ela revisita a história, a reverte e reclama. Ela evoca, por exemplo, “Coaticlue (a mãe divina asteca) ao invés da Virgem de Guadalupe (que tem mais afinidade com os chicanos)” – nos anos 1980, poucas universitárias mexicano-americanas invocavam este nome.[nota 8] É uma narrativa histórica não-linear, “serpentina”, ou uma “auto-história”, como ela denomina.

Enquanto as narrativas e os mitos fundacionais nacionalistas tradicionais caminham para a constituição, ou melhor, para a tentativa de construir uma comunidade homogênea, pacífica, sem contradições e conflitos internos, Gloria Anzaldúa potencializa todos os componentes discrepantes de sua identidade e da identidade da fronteira, em sua reelaboração mítica. Ela produz o que Sonia Saldívar Hull denomina, na introdução da edição espanhola de Borderlands/ La Frontera, como um “giro nacionalista-feminista”. É um abalo sísmico tanto no movimento chicano quanto no feminismo branco norte-americano e na tradição feminista do Norte global, que ainda não conseguiam conceber que existiam demandas e questões divergentes dentro do feminismo. Para Anzaldúa, a luta de la mestiza, a luta chicana, é sobretudo uma luta feminista.

A luta feminista de Anzaldúa não é a mesma do feminismo branco, este é um ponto fundamental para adentrar em sua produção literária. Ela deflagra, inclusive, suas insuficiências e problemas, seis anos antes de publicar Borderlands/ La Frontera, quando produziu a antologia intitulada This bridge called my back: Writings by radical women of color (1981) junto com outra feminista chicana, Cherríe Moraga. A importância dessa antologia para o feminismo é pungente, além de ser um documento que registrou um momento de coalizões feitas pelo chamado feminismo interseccional (do qual Anzaldúa é uma das precursoras), que estava sendo produzido naquele momento por mulheres negras, hispânicas e indígenas dos Estados Unidos.

Claudia de Lima Costa e Eliana Ávila, professoras e pesquisadoras da UFSC, reiteram a importância dessa obra no prefácio do primeiro livro de Anzaldúa publicado no Brasil, A vulva é uma ferida aberta & outros ensaios (A Bolha Editora), traduzido pela escritora e poeta tatiana nascimento. Com This bridge called my back, Anzaldúa atravessa a miopia do feminismo branco anglófono norte-americano com “intervenções de feministas de cor, lésbicas, judias e mulheres do Terceiro Mundo, entre outras”, segundo as pesquisadoras. Com isso, o debate sobre a diferença é deslocado da simples dicotomia de gênero (homem versus mulher, masculino versus feminino) e passa a ter em conta como que, entre mulheres, há diferenças, especificidades de lutas, relações de poder etc. Mulheres negras, indígenas, terceiro mundistas e lésbicas, para citar alguns exemplos, sofrem opressões que não se limitam à dominação patriarcal: mas também às de classe, raciais, xenofóbicas... É neste “curso aberto por Anzaldúa, examinando e polemizando as questões sobre diferença”, como dizem Costa e Ávila, que percorrem autoras como Teresa de Lauretis, Adrienne Rich, Elizabeth Spelman, Maria Lugones e Norma Alarcón.

É importante perceber que é no momento histórico do feminismo da diferença que Anzaldúa publica seu livro Borderlands/ La Frontera. Ela funda um novo território epistemológico para o feminismo contemporâneo a partir da fronteira. A propósito, o seu pensamento, a sua produção literária multilíngue, que também é situada em vários gêneros simultaneamente (como ressaltam Costa e Ávila) – misturando autobiografia, ficção, poesia, teoria, texto histórico, testemunho – é a própria fronteira. Um entre-mundos (ou um entre-lugar, para citar Silviano Santiago)[nota 9] ou, como ela elabora (no citado La conciencia de la mestiza), “um estado constante de nepantilismo mental, uma palavra asteca que significa ‘partido ao meio’”. Anzaldúa rejeita estar em um “contraposicionamento”, em um simples embate com a autoridade e as opressões. O que ela sugere como território político feminista (e decolonial) é uma fenda, ou que estejamos nas suas duas margens ao mesmo tempo, ou que possamos “enxergar tudo com olhos de serpente ou de águia”.

Ademais, além dos desvios produzidos por Anzaldúa no feminismo hegemônico, tem-se partido dela para a proposição de uma genealogia alternativa da teoria queer – ou do que Jota Mombaça chama de caravela queer,[nota 10] em uma crítica afiada contra a sua apropriação por acadêmicos brancos. Caterina Alessandra Rea, professora da Unilab, é uma das vozes que tentam combater o apagamento da história não branca da teoria queer a partir de Anzaldúa, como, por exemplo, em seu artigo Pensamento lésbico e formação da Crítica Queer of Color, onde sugere que em Borderlands/La Frontera “Anzaldúa utiliza, pela primeira vez, no contexto acadêmico, o termo queer”.[nota 11] Há, no livro, um excerto que merece ser citado aqui (grifo meu):

Como mestiza, eu não tenho país, minha terra natal me despejou; no entanto, todos os países são meus porque eu sou a irmã ou a amante em potencial de todas as mulheres. (Como uma lésbica não tenho raça, meu próprio povo me rejeita; mas sou de todas as raças porque a queer em mim existe em todas as raças). Sou sem cultura porque, como uma feminista, desafio as crenças culturais/religiosas coletivas de origem masculina dos indo-hispânicos e anglos; entretanto, tenho cultura porque estou participando da criação de uma outra cultura, uma nova história para explicar o mundo e a nossa participação nele, um novo sistema de valores com imagens e símbolos que nos conectam um/a ao/à outro/a e ao planeta. Soy un amasamiento, sou um ato de juntar e unir que não apenas produz uma criatura tanto da luz como da escuridão, mas também uma criatura que questiona as definições de luz e de escuro e dá-lhes novos significados.

O gesto de juntar e unir opostos, a luz e a escuridão, e de acolher os conflitos que estas uniões geram, é próprio do pensamento de Anzaldúa e é o ponto-chave da sua obra dissidente, rebelde, insubmissa, indomável. Ser feminista, chicana, dyke, estadunidense, indo-hispânica, é um amalgamento de identidades conflituosas, é encarnar o que é próprio do território da fronteira em seu corpo.

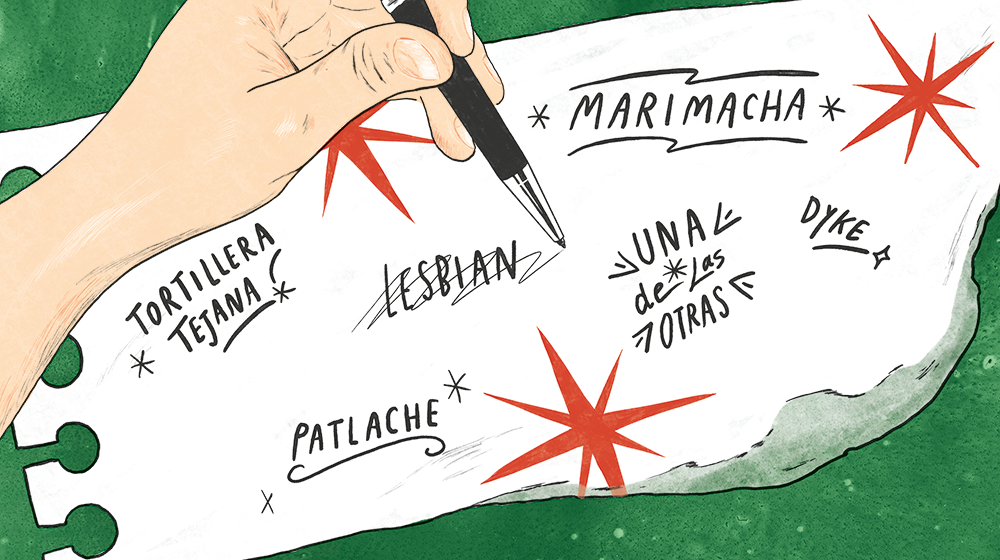

No ensaio Esqueerzita(r) demais a escritora: Loca, escritora y chicana, Anzaldúa faz críticas bastante abertas a termos eurocêntricos que são utilizados para se designar a pessoas sexo-dissidentes. Ela considera a palavra lésbica, por exemplo, “uma palavra branca, cerebral, de classe média [que representa] uma cultura dominante e inglês-exclusiva, derivada da palavra grega lesbos”. Quando a chamam de lésbica, apagam sua cor, sua classe. Sua preferência são expressões como tortillera tejana, marimacha, una de las otras, ou o termo patlache. São palavras em espanhol/ chicano/náuatle que ressoam em sua cabeça e a “evocam sentimentos e significados viscerais”. Seu desejo é poder escolher como se nomear e, com este gesto, ela coloca em xeque as perspectivas homogeneizantes das políticas identitárias LGBTQIA+, que se baseiam em termos e em existências provenientes do ocidente e de culturas dominantes.

Mas se Anzaldúa é impelida a escolher um rótulo em inglês, ela escolhe dyke ou queer, que eram palavras utilizadas pela classe operária estadunidense, tendo sido “apropriadas por lésbicas brancas da academia”. Dyke é uma palavra bastante próxima do termo sapatão no Brasil, com uma trajetória de apropriação semelhante – antes era uma palavra pejorativa, e se referia a mulheres com uma expressão de gênero ambígua pertencentes da classe trabalhadoras e regiões periféricas. Já queer é uma palavra que tem servido de termo guarda-chuva para grupos minoritários de gênero e sexualidade. Anzaldúa critica este uso e diz que acabamos enfiando debaixo dele todas as raças, etnias e classes, unificando-as. Apesar de precisarmos, às vezes, encontrar abrigo no guarda-chuva queer, “não podemos esquecer que ele homogeneíza, apaga as diferenças.” O problema disso é que não somos iguais e cada contexto, cada realidade, cada comunidade étnica lida de uma forma diferente com pessoas sexo-gênero-dissidentes.

Fica evidente como a questão da linguagem é central para a sua prática teórico-política. Reivindicar termos em espanhol chicano, náuatle, na língua do bairro, é uma forma de romper silêncios impostos, de visibilizar formas de existência que não são possíveis a não ser no espaço de borda que é a região do extremo sul do Texas. Em um espaço em que ser marimacha ou uma tortillera a coloca em conflito com a comunidade e o movimento dos chicanos, onde ser chicana é um espaço conflituoso como cidadã dos EUA, e ser chicana é um lugar de conflito dentro dos espaços feministas e lésbicos.

As zonas de pensamento propostas por Anzaldúa provocaram um impacto pujante nas práticas acadêmicas latino-americanas, sobretudo. É de se espantar que o Brasil tenha ficado um tanto quanto alheio a estes impactos, com algumas exceções de casos de pesquisadoras como Claudia Lima da Costa e Eliana Ávila, que fazem um trabalho fundamental de pesquisa, e de escritura de artigos que comentam a obra da autora.

Cada dia mais se torna imperioso traduzir Borderlands/ La Frontera no Brasil e, também, antologias como This bridge called my back. Pergunto-me: por que somos tão leigas quanto à realidade cultural, política, literária e teórica das feministas chicanas? É importante frisar que a tardia tradução e publicação em livro de Anzaldúa em nosso país – mas de extrema importância –, lançada por A Bolha, uma editora independente do Rio de Janeiro, com tradução de tatiana nascimento, ainda não é a do livro supracitado, mas uma antologia intitulada A vulva é uma ferida aberta & outros ensaios. Até 2021, foram 34 anos de um quase silêncio sobre Anzaldúa no Brasil, contados a partir do lançamento de sua primeira obra solo, com uma ausência sintomática de seus livros nas bibliografias das disciplinas das nossas universidades e com um acesso limitado a esparsos capítulos de Borderlands traduzidos por periódicos acadêmicos aqui e acolá.

Anzaldúa nos provoca, nos atiça e nos faz perceber que, para descolonizarmos nosso pensamento, para rompermos com a organização binária e dicotômica do mundo, precisamos estar sempre alertas. Pensar a diferença requer ter em vista que entre mulheres, entre mulheres com práticas sexuais dissidentes, há atravessamentos múltiplos – seja de classe, étnicos, territoriais, raciais. “Eu sou uma mulher de fronteira” (I am a border woman), como ela afirma nas primeiras páginas de seu livro. Ela percorre espaços limiares, é uma neplantera – nepantlaé é um termo náuatle que significa uma zona que se situa no “meio de duas ou mais extremidades e que indica as liminaridades e potencialidades de transformação de características como o tempo, o espaço, a psique e o intelecto.”[nota 12] Neplanta facilita a passagem entre-mundos. É a ponte que destrói as purezas identitárias, os mitos da cordialidade racial. Todas as estabilidades são destroçadas por Anzaldúa, seja as narrativas nacionalistas estadunidenses ou chicanas, o pensamento feminista, a teoria queer. Nada passa ileso pelo seu jogo teórico e literário. Anzaldúa não tem casa, porque nenhuma das casas a acolhe – nem o México, nem os Estados Unidos, nem a cultura chicana de fronteira, nem o feminismo, tampouco a cultura lésbica branca. Ela escolhe o exílio, a afirmação do seu lugar de estrangeira, e fazer dele a sua fonte criativa de produção de vida.

NOTAS

[nota 1]. Tradução de Ana Cecília Acioli Lima. Em: Revista de Estudos Feministas (UFSC), volume 13 (nº 3), dez.2005, p.704-719. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0104--026X2005000300015-026X2005000300015

[nota 2]. O ensaio citado está em A vulva é uma ferida aberta & outros ensaios (A Bolha Editora, 2021).

[nota 3]. Uma tradução assinada por Joana Plaza Pinto e Karla Cristina dos Santos foi publicada pela revista Cadernos de Letras (UFF) (nº 39, 2009, p. 305-318).

[nota 4]. Aspas do verbete chicanos da Enciclopédia Latino Americana. Disponível em: http://latinoamericana.wiki.br/verbetes/c/chicanosbr/verbetes/c/chicanos

[nota 5]. O nahuatl (náuatle), também chamado de asteca ou mexicano, é uma língua pertencente à família uto-asteca, usada pelo povo náuatle e falada no território atualmente correspondente à região central do México desde pelo menos o século VII. No final do século XX, era falada por pouco menos de um milhão e meio de pessoas.

[nota 6]. Español pachuco é um espanhol com termos pouco aceitos socialmente, muitas vezes usado por jovens ou grupos marginalizados.

[nota 7]. No capítulo Como domar uma língua selvagem (cf. nota 3 deste texto), Anzaldúa enumera todas as línguas faladas por seu povo de fronteira, os chicanos: 1) inglês padrão; 2) inglês de trabalhadores com gírias; 3) espanhol padrão; 4) espanhol mexicano padrão; 5) dialeto espanhol norte-mexicano; 6) espanhol chicano (Texas, Novo México, Arizona e Califórnia têm variações regionais); 7) tex-mex; e 8) pachuco (chamado caló).

[nota 8]. Sonia Saldívar Hull, Introducción a la segunda edición. Em: Gloria Anzaldúa, Borderlands/La Frontera: La nueva mestiza. Madrid (Espanha): Capitán Swing Libros, 2016; tradução de Carmen Valle; p.11-28.

[nota 9]. O entre-lugar, conceito elaborado por Silviano Santiago, possui algumas afinidades bastante interessantes com o pensamento teórico de Anzaldúa. Ver O entre-lugar do discurso latino-americano, ensaio publicado em 1971 e recolhido em Uma literatura nos trópicos, com edição recente pelo Selo Pernambuco (Recife: Cepe Editora, 2019; p. 9-30).

[nota 10]. Jota Mombaça, Para desaprender o queer dos trópicos: Desmontando a caravela queer. Texto publicado pelo SSEXBBOX (ssexbbox.com) em 2016. Disponível em: medium.com/@monstraerrtika/para-desaprender-<br< a=""> />-o-queer-dos-tr%C3%B3picos-desmontando-a-caravela--queer-6ced98495821

[nota 11]. O artigo de Caterina Alessandra Rea foi publicado nos Cadernos de gênero e diversidade, da UFBA (v. 4, nº 2, 2018; p.117-133). Disponível em: https://periodicos.ufba.br/index.php/cadgendiv/article/view/26201/16057br/index.php/cadgendiv/article/view/26201/16057

[nota 12]. Rafael Antonio Rodrigues, Quando as identidades se transformam em calabouços: Pós-colonialidade, teoria queer e crítica chicana em Gloria Anzaldúa. Artigo publicado na revista Em tempo de Histórias, da UnB (nº 30, janeiro a julho de 2017; citação na p.32). Disponível em: periodicos.unb.br/index.php/emtempos/article/view/14723/13044