A NECROPOLÍTICA E A ONDA DE DERRUBADA DE MONUMENTOS

Em julho de 2021, o monumento ao bandeirante Borba Gato (do artista Júlio Guerra, de 1957) foi incendiado em São Paulo, em um claro ato de protesto contra nossa paisagem mnemônica ainda dominada pela colonialidade. Esse não foi o primeiro ataque a uma figura representante do ideário colonial bandeirante nessa cidade. Esses ataques são parte de querelas em torno da memória que, na verdade, se desdobram em boa parte do mundo com cada vez mais ênfase desde o fim da “Guerra Fria”. Desdobrando-se com maior ou menor intensidade, recentemente essa onda ganhou vulto. Refiro-me à onda de revisionismo positivo que abalou centenas de estátuas e monumentos no ano de 2020, em plena pandemia de covid-19, após o brutal assassinato de George Floyd, um afrodescendente norte-americano de 46 anos, executado em Minnesota (EUA) no dia 25 de maio daquele ano, por policiais que o sufocaram. Esse evento e sua resposta deixam claro em que medida essa guerra de memória e de imagens expressa traumas profundos das sociedades contemporâneas. A frase I can’t breathe, de Floyd, repercutiu pelo mundo trincando novamente os alicerces da colonialidade e derrubando monumentos. George Floyd falou por centenas de milhões que sufocavam sob a radicalização de um pensamento político de extrema direita e de práticas coloniais que se radicalizaram em meio à pandemia. Foi como se, diante do evento biopolítico da morte em série produzida pela epidemia, a humanidade (ou parte dela) tivesse acionado um processo entrópico, de violência genocida, respondendo à morte com mais morte. Esse movimento político revelou também a morte como o autêntico telos de todo fascismo. Mas não só do fascismo.

Foram ao chão obras que homenageavam Cristóvão Colombo, o rei belga Leopoldo II (responsável pela morte de milhões de africanos no Congo Belga), traficantes de escravizados (como a estátua em homenagem a Edward Colston em Bristol, na Inglaterra), monumentos que reproduziam imagens humilhantes de afrodescendentes e de indígenas (como a que ficava diante do Museu de Americano História Natural (Nova York), com Theodore Roosevelt sobre um cavalo ladeado por um indígena e um afrodescendente a pé), de militares confederados da Guerra Civil norte-americana (como a que homenageava Jefferson Davis, presidente do Exército Confederado, na Virgínia, EUA). Essas derrubadas mostram o poder do revisionismo crítico de histórias coloniais que até hoje moldam as paisagens de nossas cidades, estradas, a nossa cultura e a nossa prática política.

São Paulo, com suas centenas de homenagens aos “heróis” bandeirantes, se equipara a essas homenagens nos EUA aos militares confederados escravocratas e racistas. Essas querelas apontam para o fato de que as identidades passaram a ser construídas, a partir da segunda metade do século XX e com mais intensidade nos anos 1990 em diante, a partir de memórias coletivas que são mobilizadas para as novas lutas políticas. Os monumentos e todo um conjunto de imagens da comunidade política são utilizados na criação de uma nova concepção do próprio, seja este pensado como etnia, raça, nação ou pátria. Não por acaso, o século XX deu lugar ao nascimento do conceito de “memória coletiva” (Maurice Halbwachs) e de lieux de mémoire, “locais de memória” (Pierre Nora). Das grandes narrativas da história monumental do século XIX, que sustentaram a construção dessas estátuas agora derrubadas, passou-se às histórias do cotidiano e, finalmente, aos testemunhos. Agora as demandas de outros grupos sociais implicam novas estruturas e divisões de poder e de representação. Mas essas novas negociações e conflitos identitários não tiveram soluções unívocas. Ora penderam para propostas de revisionismo crítico (que denomino de “positivo”), no sentido de se tentar elaborar os traumas e as violências acumuladas na era moderna ainda não narrados e elaborados, visando produzir sociedades menos desiguais e a promover a convivência com as diferenças; ora esses conflitos produziram respostas fundamentalistas.

Nomes de ruas, memoriais e monumentos no Brasil estão ainda dentro da lógica monumentalista e colonial herdada do século XIX. Essas marcas conservadoras da memória constroem muros que barram a construção de outras memórias, dificultam a inscrição de outras narrativas e a produção de novas subjetividades resistentes à colonialidade. Elas estruturam poderosos quadros de memória que nos cegam para nosso racismo estrutural, para a colonialidade enquanto continuidade de valores e práticas da era colonial. Em fazendo isso, esses quadros de memória coloniais alicerçam também o status quo, reafirmam o modelo “ocidental” de sociedade como sendo o único válido, e o logos herdado do Iluminismo como o único digno de ser valorizado.

O IDEAL DO CAPITALISMO FASCISTA É A PLANTATION

Nessas querelas contra os poderes neocoloniais tem ficado bastante claro que o pacote do colonialismo agrega o racismo, a misoginia, a homofobia, práticas de exploração da natureza ecocidas e regimes de trabalho precarizados. O período 2019-2022 serviu para ressaltar de modo bastante evidente o quanto a ideologia colonial ainda está fortemente enraizada no Brasil. Verdade seja dita, que isso ocorre com claras variações regionais, sendo o Nordeste brasileiro a área cujos eleitores mais resistiram à cantilena neocolonial com traços fascistas. Uma vez eleito aquele governo, ele colocou em prática todo o aparato neocolonial de que o Poder Executivo (irmanado ao Legislativo) ainda dispõe. Esse aparato cultua o seu ideal do trabalho escravo e a extração máxima das riquezas minerais e do campo. Na sua visão, o corpo da população reduz-se a mera máquina laboral, concepção (neo)colonial que se irmana ao fascismo. O que quero dizer é que aquilo que se manifestou (e se manifesta) na política das extremas direitas brasileira e internacional não é outra coisa que não o capitalismo sem amarras ou máscaras. No pós-1989 os regimes capitalistas se sentiram à vontade para instituir seu “projeto social” sem freios. O resultado é a redução da terra ao regime da plantation (ou seja, o regime de escravização e de exploração colonial dos corpos e da terra).

DOMÍNIO (NEO)COLONIAL E MEMORICÍDIO

A modernidade, desde o século XVI, criou a necessidade de colonizar para alimentar o que chamamos de capitalismo. Na colonização, grupos étnico-culturais são racializados, animalizados e explorados até a morte. Eles são também destituídos do direito à memória e à história. Idealmente na modernidade, a educação deve ser mantida como privilégio da elite dirigente. Daí o Ministério da Educação ser entregue a pistoleiros contrabandistas de Bíblia e de ouro. Na mesma toada, o Ministério do Meio Ambiente fica nas mãos de traficantes de florestas e assim por diante.

Mas se essas querelas entre elites (neo)coloniais e os levantes foram intensificadas nas últimas décadas, é verdade que já marcavam os conflitos políticos desde o século XIX. E já durante a Revolução Francesa, pois de modo paradigmático a Bastilha foi tomada e simbolicamente destruída pelos revolucionários; a Coluna de Vendôme, construída em Paris em 1810 para comemorar o imperador Napoleão, foi demolida (e em seguida reerguida) durante a Comuna de Paris (1871); o Memorial ao kaiser Guilherme I, construído em Berlim em 1897, foi parcialmente demolido durante a Revolução de 1918; em 1956, uma gigantesca estátua de Stalin foi derrubada durante os levantes em Budapeste e muitos hoje ainda se recordam das imagens que correram o mundo da derrubada da estátua de Saddam Hussein, durante a entrada das tropas norte-americanas em Bagdá, em 2003. Os exemplos são inúmeros e também no Brasil a mesma querela em torno de imagens e memórias pode ser retraçada com inúmeros exemplos. A história, afinal, é uma sucessão lutas de classes, atravessada por conflitos raciais e de gênero, e essas imagens são peças centrais dos constructos narrativos que nascem nesses embates. Nossas “comunidades imaginadas” (na expressão do historiador Benedict Anderson) são construídas com peças, com imagens da memória, que servem de esteio para criar o nosso “em comum”. Mas esse “em comum” só existe no capitalismo com a produção de uma outrificação subalternizadora na qual alguns são mais do que outros. A modernidade produz esses outros subalternos via racialização, memoricídio, muita violência real e simbólica.

A TAREFA DE EXPLODIR COM A FALSA IMAGEM DA HISTÓRIA MONUMENTAL

O dispositivo estético tem um papel fundamental nessa divisão da sociedade entre elites dominadoras e subalternizados, pois produz imagens que justamente sustentam os quadros de memória conservadores já referidos. Portanto, não existe salto para fora da colonialidade e sua terrível continuidade sem uma revolução no campo cultural das imagens. A arte é uma coisa seríssima e não por acaso todos os regimes autoritários a censuram, criam seus ministros da propaganda, cultuam seus heróis e sufocam os quadros de memória que correspondem à sua visão monolíngue. Lembremos da balburdia negacionista racista que marcou a Fundação Cultural Palmares entre 2019-2022, numa verdadeira tentativa de apagar a cultura afrodescendente no Brasil.

Como Walter Benjamin o percebeu nas teses intituladas Sobre o conceito de história, de 1940, as elites apresentam um conceito único da história como uma linha contínua e ascendente, pavimentada pelo dito “progresso” nas nações e povos. Nessa visão ideológica da história, o mundo se aprimora automaticamente sob a tutela de uma elite supostamente competente e sábia. Essa história linear, estruturada em um tempo pensado como homogêneo, é na verdade um enorme tapume que encobre a visão real da história que se revela como uma sucessão de regimes de exploração. Nas mesmas teses, Benjamin propunha a construção da história a partir do tempo-agora, que deve explodir a falsa imagem da história monumental e ascendente.

Nesse sentido, é fundamental que os desde sempre explorados assumam o papel de narradores de suas histórias. Benjamin, portanto, estava a um passo de descrever o que denomino de virada testemunhal do saber. Se ele ainda estava submetido a uma ideia de universalidade da “classe trabalhadora”, que construiria essa história a contrapelo, agora percebemos que esse modelo de pensamento foi superado. Desde o final do século XX percebemos que essa contra-história está sendo escrita por mulheres, por populações LGBTQIA+, por afrodescendentes, pelos povos originários (como os ameríndios), por minorias perseguidas, por todos que lutam contra a perpetuação do modelo capitalista que se revelou esteio de todos os fascismos. A virada testemunhal empodera essas novas narrativas.

PENSAR A HISTÓRIA PARA ALÉM DOS QUADROS DAS NAÇÕES: O TESTEMUNHO

Na contemporaneidade, portanto, ocorreu essa volta da violência neocolonial, azeitada pela derrocada do bloco dito comunista, mas que teve como resposta dialética o levante de vozes dos até então subalternizados. Essa resposta à violência capitalista neocolonial se deu agora para além dos quadros de memória das nações. Isso é fundamental, pois esses quadros nacionais serviram para escamotear as diferenças de classe, de gênero e de raça. Os quadros nacionais amordaçavam discursos diaspóricos, como no caso da diáspora afro-atlântica. A história baseada na epopeia da nação não passa do “romance de formação” das burguesias nacionais e de sua gabolice. Essa passagem do modelo da nação para quadros mais localizados e sustentados por uma autêntica experiência em comum, foi acompanhada pela ascensão da importância dos testemunhos e do que chamo de dispositivos testemunhais.

Não se trata nesse conceito do testemunho daquele pensado, por exemplo, por Foucault, como uma parte da ortopedia (como disciplina do corpo) e educação, seja via religião seja em seus modelos secularizados. Esse filósofo via a confissão e os testemunhos como técnicas de construção da verdade que foram apropriadas pelo paradigma judiciário da verdade. Antes, descrevo aqui a ascensão do testemunho resultante da era de catástrofes que foi o século XX, com suas duas grandes guerras, com os inúmeros conflitos de libertação descoloniais e com novas guerras de domínio imperialistas, com suas ditaduras e governos totalitários. O que chamo de virada testemunhal do saber histórico determina novas modalidades de construção da memória, atravessadas pelos corpos, pela experiência individual e coletiva e se despede aos poucos da noção mais abstrata e artificial de uma unidade do “povo” e da “nação”, bem como dos parâmetros de uma suposta “razão universal”.

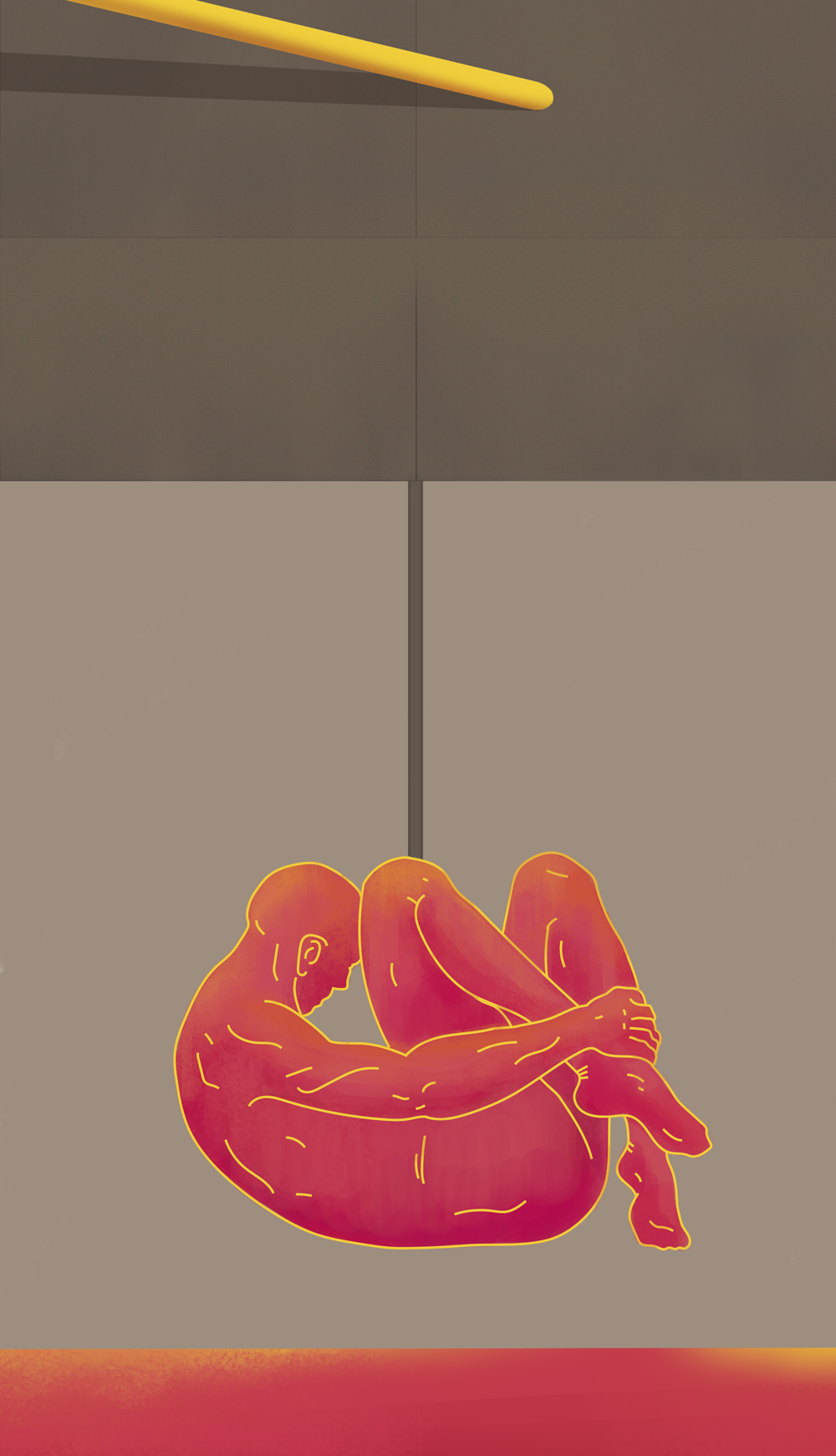

OS ANTIMONUMENTOS

Foi ao longo da segunda metade do século XX, a partir dessa virada testemunhal e da necessidade de se inscrever e elaborar os horrores daquele período que também se desenvolveu uma estética do que se tornou conhecido como antimonumento. Na contramão dos monumentos, o antimonumento se associa à visão da história dos oprimidos. Eles se opõem, portanto, aos frutos da historiografia monumentalizante eurocêntrica, machista e belicista, associada também a um modelo estético clássico e a uma longa história, da Grécia Antiga às modernas nações mais ricas. Enquanto modalidade de encenação do passado, o antimonumento, de certa maneira funde a tradição do monumento com a da comemoração fúnebre. Desse modo, o sentido heroico do monumento é totalmente modificado e deslocado para um local de lembrança (na chave da admoestação) da violência e de homenagem aos mortos. Os antimonumentos, na medida em que se voltam aos mortos, e não às figuras singulares de supostos “heróis”, injetam uma nova visão da história na cena da comemoração pública e, ao mesmo tempo, restituem práticas antiquíssimas de comemoração e rituais de culto aos mortos. Tanto o testemunho como o antimonumento são marcados pela fragmentação do discurso (e não por uma falsa totalidade), por uma visão mais humanizada e quente da história, mais próxima da memória do que da historiografia, uma visão do ponto de vista dos vencidos e dos mortos, uma estética do efêmero e não do triunfo eterno.

Para ilustrar essa (anti)estética do antimonumento basta lembrar da obra de Demetrio Albuquerque, no Recife, na Rua da Aurora, que homenageia as vítimas da tortura da ditadura de 1964-1985. É verdade que a obra recebe o nome oficial de Monumento Tortura Nunca Mais, mas trata-se, a bem da verdade de um trabalho dentro da prática do antimonumento. Podemos lembrar também que em 2014, durante a gestão na prefeitura de Fernando Haddad, foi inaugurado na região paulista do Parque do Ibirapuera um (também denominado) o Monumento em Homenagem aos Mortos e Desaparecidos Políticos, de autoria do artista e arquiteto Ricardo Ohtake, em homenagem às vítimas da mesma ditadura civil-militar.

Mas essa região da cidade de São Paulo deixa explícita a “guerra de imagens” com relação à construção dos referidos quadros de memória. Ali perto se encontra o megalomaníaco Monumento às Bandeiras (1920), de Victor Brecheret, símbolo do poder e do domínio colonial, monumento que constitui um dos vértices de um verdadeiro triângulo da memória paulista. Os outros são a estátua em homenagem Pedro Álvares Cabral (de 1988) e o obelisco que lembra os quatro estudantes tombados em 1932 (construído de 1947 a 1970, o Mausoléu aos Heróis de 32 celebra os “mártires” paulistas da “Revolução Constitucionalista”). Pese a importância que podemos atribuir ao Monumento em Homenagem aos Mortos e Desaparecidos Políticos, a verdade é que ele ainda não conseguiu abalar o domínio “soberano” dos três referidos ângulos do triângulo da memória paulista.

A PERSISTÊNCIA DOS QUADROS DA MEMÓRIA COLONIAIS

A memória da violência da ditadura (assim como de toda nossa história da violência no Brasil) ainda é recessiva diante da visão edulcorada de nosso passado com seus “heróis conquistadores”. No Brasil, os monumentos, ao molde dos que reverenciam aos bandeirantes, continuaram a ser erigidos em homenagem aos ditadores, como o Mausoléu Castelo Branco, no centro de Fortaleza, a maior obra a se referir ao período ditatorial e que o faz em tom laudatório. Nesse jogo de imagens-lembrança, vemos como inscrição e apagamento atuam concomitantemente o tempo todo, com vantagem irrefutável das versões que edulcoram nossa história da violência. Não fosse assim, não teríamos elegido um presidente que exaltou o período da ditadura, venera torturadores e figuras execráveis como Augusto Pinochet, do Chile, e Alfredo Stroessner, do Paraguai.

Se nos perguntamos “como foi possível isso acontecer”, como fomos capazes de eleger essa figura, é porque não entendemos ainda a nossa história e a preponderâncias dos quadros de memória coloniais. Apenas uma virada testemunhal e decolonial do saber pode servir de base para uma sociedade aberta para outras possibilidades políticas, que não incorrerá novamente no erro de apostar em autoproclamados “salvadores da pátria”. Esses líderes populistas e os regimes fascistas foram e são sustentados por falsas promessas de redenção (ou seja, por imagens sedutoras de salvação). Eles conseguem canalizar para si as insatisfações populares (como aconteceu aqui desde 2013) e, por meio de manipulações da história (chamadas hoje de fake news e de deep fakes), se apresentam como o elixir universal para as mazelas. Eles constroem inimigos imaginários (o comunismo, o fim do binarismo de gênero, a “defesa da vida”, entre outros) para se lançar como soluções únicas. Eles se pintam como a fortaleza capaz de evitar o apocalipse. O teológico-político é facilmente mobilizado nesses discursos e, infelizmente, com bastante eficácia.

Para piorar, existe uma adequação entre novas técnicas de comunicação e os discursos fascistas. O fascismo é baseado na propagação veemente de slogans. Trata-se de uma comunicação unidirecional, simples, banal, do líder para suas massas. Hitler instrumentalizou com competência o rádio; no século XXI, neofascistas instrumentalizam com igual competência as redes sociais. A preferência por redes mais propensas à comunicação monodirecional, como o WhatsApp, Telegram ou a criada por Donald Trump, comicamente denominada de Truth Social (!), reflete a ideologia centralizante dessas vertentes.

O TEOR TESTEMUNHAL DA CULTURA

Diante desse quadro, é necessário que aquela porção da sociedade que se opõe aos projetos neofascistas também ocupe o campo comunicacional. O testemunho constitui também uma força propulsora de contraimagens com grande potencial para resistir aos discursos de direita que procuram manipular os afetos da população, promovendo o ódio contra as forças democráticas. O testemunho agencia um encontro “face a face” com aquele que porta histórias e experiências que, ao serem compartilhadas, promovem uma identificação positiva. Se em nossas escolas pudéssemos ter acesso aos testemunhos indígenas, às testemunhas de histórias da escravização e das lutas pela sua abolição, se nossos alunos conhecessem as narrativas de vítimas de situações violentas no trabalho ou na vida doméstica, os relatos das lutas e ideais das vítimas da ditadura de 1964-1985, essas histórias poderiam promover uma outra ética das relações. O resultado seria também a construção de subjetividades mais resistentes e resilientes ao discurso de ódio fascista. Estaríamos aplainando o terreno para a construção de uma cultura do cuidado.

Para promover essa nova ética temos também que aprender a (re)ler a história e toda a cultura do ponto de vista de seu teor testemunhal. Inspirado na frase de Walter Benjamin, que afirmava em suas referidas teses que “Não há um documento da cultura que não seja ao mesmo tempo um documento da barbárie”, devemos aprender a ler, por exemplo, que por detrás das construções de nossas cidades temos uma história de violência mascarada e programaticamente esquecida. Em qualquer obra artística ou literária podemos aprender a escandir o seu teor testemunhal, ou seja, a ler as suas marcas d’água de sangue, que nos acostumamos a fingir não ver.

A ARTE DE TESTEMUNHAR E A EXPLOSÃO DO CÂNONE

Nesse sentido, é importante lembrar que também desde o final do século XX se desenvolveu uma nova arte “do corpo”, com forte teor testemunhal, que tornou impossível a separação entre os artistas, a construção de sua subjetividade e de suas obras. Esses artistas atuam sobre o que denomino “subjeto”, o sujeito que em vez de tentar idealisticamente “representar” um mundo exterior, dá forma ao mundo a partir de sua subjetividade constituída no contexto de conflitos de gênero, classe e de raça. Não podemos esquecer que essa “virada subjetiva” também foi uma virada étnica e, como teóricos da arte (a exemplo de Hal Foster) o detectaram já nos anos 1990, etnológica. Nesse novo contexto das artes e da literatura tornou-se necessária a relação entre a produção artística e a identidade étnica racial, sobretudo quando se tratava de um artista com origem afro. Uma grande representante dessa literatura, Conceição Evaristo cunhou justamente o termo de escrevivência para expressar essa virada testemunhal no contexto brasileiro da diáspora afro-atlântica. Antes dela, a obra de Carolina Maria de Jesus não poderia ser compreendida sem se pensar em seu elemento testemunhal. O testemunho nessas escritoras faz com que séculos de literatura pensada como produtos de gênios (na maioria homens brancos) que manteriam uma relação de distância com seu estrato histórico seja abalado e revisto. As noções de literatura e de artes são redelineadas a partir dessa virada testemunhal. Essas autoras fazem com que finalmente compreendamos que também aqueles autores do cânone tradicional testemunhavam: eles eram testemunhas de culturas machistas e coloniais.

Nesse ponto vale lembrar das precisas palavras da artista e escritora Grada Kilomba, em seu ensaio Memórias da plantação: “Escrever sobre o próprio corpo e explorar os significados do corpo pode, obviamente, ser visto como um ato de narcisismo ou de essencialismo, escreve Nkweto Simmonds. Ela conclui, contudo, que essa é uma estratégia importante usada por mulheres africanas e afrodiaspóricas para desconstruir sua posição dentro da academia. [...] Como Gayatri C. Spivak explica em seu ensaio Marginality in the teaching machine, que tais escritos pessoais são uma ‘crítica persistente e (des)construtiva à teoria’ um debate sobre a impossibilidade de o corpo e as construções racistas sobre ele escaparem dentro da ‘máquina de ensino’”.

As identidades afro se estabelecem dentro e em combate à episteme e ao sistema colonial, “provincializando a Europa”, na expressão já clássica de Dipesh Chakrabarty. Não podemos aceitar mais a ideia de uma “universalidade da arte”, tal como fora formulada por um platonismo na Antiguidade (com a sua doutrina dos Eide, os ideais transcendentes) e reformulada por Kant na modernidade (com a sua ideia de arte como prazer “sem interesse”, desprovido de envolvimento e volição).

ARTISTAS E ARTIVISTAS

Jaime Lauriano, um dos mais importantes artistas afrodescendentes no Brasil hoje, emprega em algumas de suas obras a “pemba branca”, giz utilizado em rituais de umbanda, sobre “algodão preto”. Com esse material, Lauriano, em república (democracia racial) (2015), retraçou o mapa do Brasil, essa linha política, como parte de uma política do corpo e de autoafirmação. Usurpando o poder de traçamento dos agentes cartógrafos a serviço do poder, ele inscreve com pemba branca limites ressignificados: o branco da pemba vira agente de inscrição das populações historicamente oprimidas. Tensionando a imagem com um texto, Lauriano inscreve ao pé do mapa do Brasil uma estrofe do Hino à Proclamação da República, um verdadeiro monumento ao esquecimento, já que suas palavras (de autoria de Medeiros de Albuquerque) perpetram: “Nós nem cremos que escravos outrora/ Tenha havido em tão nobre País.../ Hoje o rubro lampejo da aurora/ Acha irmãos, não tiranos hostis”. Esse texto foi escrito em 1889, apenas um ano, portanto, após a “abolição” oficial do sistema de escravidão. A abolição revela-se, como lemos com Abdias Nascimento em O genocídio do negro brasileiro, um modo de aniquilamento, de morte e de política do esquecimento. Lauriano tem outras importantes obras feitas com pemba sobre fundo negro que traçam os contornos do mapa do Brasil para repensar esses limites do ponto de vista decolonial. Recordo aqui seu impressionante invasão, etnocídio, democracia racial e apropriação cultural, de 2017.

Recordo também nesse contexto a artista Rosana Paulino, reconhecida como uma pioneira na nova arte negra brasileira. Sua obra Parede da memória, de 1994, é uma referência dentro dessa produção. Essa obra é composta por onze fotografias de sua família que se repetem atingindo diferentes números, chegando a atingir 1500 dessas imagens, que são impressas sobre tecido em tamanho de cerca de 8cm x 8cm x 3cm cada, formando patuás, ou seja, um elemento da religiosidade afro, que tem um valor de amuleto no candomblé. Cada patuá leva cores específicas, associadas a orixás que irão então proteger aquele que porta o talismã. Lembremos do que Abdias Nascimento escreveu sobre o candomblé como “o ventre gerador da arte afro-brasileira”. É importante pensar que a própria Rosana Paulino narra a sua carreira a partir dessa obra emblemática.

Parede da memória, na sua apresentação aparentemente simples, sintetiza na verdade o encontro de vários gestos: o fotográfico, o da costura, o da rememoração tanto da família como de uma origem afro. A obra também alude aos universos da religiosidade, do jogo (jogo de memória) e da montagem, já que se trata de um arranjo que está sempre em movimento, sendo remontado, sem nunca deixar de ser a Parede da memória. Existe um movimento nessa obra de Paulino de apropriação de elementos da memória, de uma memória próxima, familiar, mas também distante, associada a uma ruptura, a uma deriva, de um saber e de um modo de estar no mundo o qual, de certa forma, a artista reconhece como seu. Como nas palavras da artista performer Musa Michelle Mattiuzzi, Rosana Paulino parece de fato “habitar as ruínas da colonialidade”, ela se apresenta como alguém que sabe “habitar e reviver as ruínas dessa pluralidade afro-atlântica”.

Citei esses dois artistas dentro de um panorama que, desde os anos 1990, é composto por inúmeros de artivistas que fazem uma arte “do corpo”, a partir de suas localizações, para, desconstruindo as paisagens culturais monocromáticas da colonialidade, ao mesmo tempo construírem suas “casas” em um mundo marcado pelo mal-estar e pelo desabrigo neocolonial. Menciono ainda artistas como o pioneiro Rubem Valentim, Leila Danziger, Rosângela Rennó, Clara Ianni, Lais Myhrra, Eustáquio Neves, Ayrson Heráclito, Jaider Esbell, Daniel Munduruku e o pensador Ailton Krenak (que também tem incursões pelas artes visuais), entre tantos outros e ficando apenas no Brasil.

SOBRE TESTEMUNHOS, MEMÓRIAS E JUSTIÇA

Para concluir essas reflexões em torno da virada testemunhal que, espero tenha ficado evidente, também é e deve ser uma virada decolonial, lembro de uma outra importante acepção do termo testemunho. Não só a tradição judaico-cristã, como mostrou Foucault, explorou o dispositivo testemunhal. Na modernidade o testemunho serviu e serve à esfera jurídica do poder e do saber. Falei aqui da importância de um novo conceito de testemunho associado a novas práticas de inscrição da memória e à construção de uma cultura resistente e desconstrutora do fascismo. Esse elemento testemunhal da cultura pode ser visto como uma repaginação epistemológica e política de nosso estar no mundo após o derretimento das grandes narrativas e ideologias que pautaram os séculos XIX e XX. A cultura do testemunho é calcada na prática e no respeito ao outro e na abertura para a sua escuta. É inclusiva e comemora o outro em vez de demonizá-lo e odiá-lo. Mas não devemos esquecer da importância em nossas sociedades do testemunho jurídico. Afinal, apesar dos conhecidos limites da esfera jurídica, nela pode-se eventualmente lutar por um pouco de justiça.

No Brasil em específico temos que saber levar essa virada testemunhal para dentro dos tribunais. Trata-se de se abrir espaço para os testemunhos das vítimas de uma cultura profundamente violenta e marcada pela continuidade de estruturas coloniais. Nesse sentido, nossos tribunais devem se abrir para as vítimas da ditadura de 1964-1985, suspendendo-se a falsa anistia que na verdade é apenas uma ausência de vontade política de nossas elites para julgar os criminosos daquele período. Não existe anistia para crimes contra a humanidade imprescritíveis. De 2019 a 2022, vivemos na carne as consequências dessa atitude de se tentar varrer os crimes de Estado para debaixo do tapete. Centenas de milhares de brasileiros foram vítimas fatais do vômito ditatorial. Temos, enfim, que abrir nosso sistema jurídico para as vítimas do racismo estrutural, das políticas genocidas contra negros e populações indígenas. Quanto mais a esfera jurídica for atravessada por esses testemunhos e por essas testemunhas e seus corpos carregados de histórias, mais a nossa sociedade poderá galgar outras estruturas de poder, mais democráticas. O Brasil deve ser considerado como um dos sólidos bastiões da colonialidade e a esfera jurídica alicerça esse poder. Também temos que tentar ocupar as salas da corte judicial com testemunhos.

TESTEMUNHO E CONQUISTA DE UMA RE-EXISTÊNCIA

Na cultura, de um modo geral, e no sistema jurídico, em particular, o vento que sopra dos atos testemunhais infla a vela do bem viver em comum. Seria essencial se nos dedicássemos mais a reconhecer a importância desses porta-vozes de testemunhos, que na nossa sociedade costumam ser silenciados, desautorizados, o que repete a situação traumática daqueles que não encontram espaço para suas narrativas. Se, para além dos artistas visuais mencionados, autores tão diversos quanto Frederick Douglass, W. E. B. Du Bois, Richard Wright, Primo Levi, Paul Celan, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Albert Memmi, Jacques Derrida, Charlotte Delbo, Boris Pahor, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Abdias Nascimento, Mia Couto, Grada Kilomba, Sueli Carneiro, Ana Gonçalves Magalhães, James Baldwin, Saidiya Hartman, Françoise Vergès, Scholastique Mukasonga, Renato Tapajós, Urariano Mota, Bernardo Kucinski, praticaram ou praticam a autoescrita de cunho programaticamente testemunhal é porque eles partiram de uma necessidade essencial de testemunhar. Eles, ao lado de uma legião de cineastas, como Eduardo Coutinho, Chris Marker, Alain Resnais, Lucia Murat, J. L. Godard, Rithy Panh e tantos outros, são a vanguarda da virada testemunhal. O testemunho é a paradoxal seiva nascida de uma árvore que sofre em meio ao incêndio atiçado pela colonialidade. Dessa seiva extraímos vida e força para sobreviver e, quem sabe, verdadeiramente viver para além de todo testemunho. Temos que ir da resistência à re-existência através e além dos testemunhos.

As estátuas e monumentos coloniais derrubados não restituem a dignidade das vítimas da colonialidade. Mas os pedestais vazios abrem espaço para novas políticas do viver em comum. Nossa tarefa é reconhecer a importância dessa tarefa de reconstrução de nossos quadros de memória antes que, novamente, a locomotiva colonial nos atropele.