Em 2010, Marcos Lucchesi, professor de literatura da UFRJ, lançou o romance O Dom do crime, no qual brinca com a possibilidade de um crime real, acontecido em 1866 no Rio de Janeiro, ter sido a inspiração para Machado de Assis escrever Dom Casmurro. Lucchesi, que de bobo não tem nada, de cara já se defende da crítica mais imediata que poderiam fazer sobre uma suposta intenção do seu romance. Sobre o tal crime, ele diz que “há claras ressonâncias com o livro de Machado, ma um fenômeno literário não pode ser reduzido a um processo histórico. Usei a ficção para preencher algumas lacunas da realidade.” Ele sabe que uma grande obra literária como Dom Casmurro não se esgota e muito menos pode ser plenamente compreendida a partir do contexto histórico no qual foi gerada ou que reflete.

Quando em 2008 teve a ideia de escrever algo sobre Machado, Luchesi fez uma longa pesquisa e, como já poderia suspeitar, não encontrou qualquer material inédito sobre o autor de Dom Casmurro. Ainda somos românticos e sentimos a necessidade de acreditar que todo grande escritor teve uma vida típica de romance; intensa, com dramas, sofrimentos, paixões e revoltas. Mas, admitamos, a vida de Machado de fato foi quase sem graça. Quase, porque não dá pra negar que sua trajetória impressiona. Neto de escravos alforriados, filho de um pintor de parede, orfão de mãe aos dez anos, enteado de uma doceira e, ao que tudo indica, autodidata, esse mulato epiléptico, gago, magro e feio, conseguiu ainda em vida não apenas ser reconhecido como o maior autor das letras brasileiras, mas também ocupar um cargo de alta direção no Ministério da Viação (o que seria hoje o dos Transportes). Nesse meio tempo, entre uma gaguejada e um sopapo epiléptico, comprou uma casa no Cosme Velho, lutou pela Abolição, fundou a Academia Brasileira de Letras, escreveu contos, romances, poemas e peças teatrais; conheceu D. Carolina, o amor da sua vida, teve uma grave doença por volta dos 40 anos, se relacionou com o que na época era a nata da intelectualidade carioca e morreu viúvo, doente, ateu e melancólico, mas reconhecido e homenageado com o caixão carregado pelos maiores intelectuais da época. Tudo isso aconteceu sem sobressaltos, reviravoltas, conchavos ou heranças. Assim como sua paixão por D. Carolina, enorme, mas estável e sem filhos. Fora isso, quase tudo são detalhes e especulações. As suas biografias se repetem e diferenciam-se uma das outras apenas pelas diferentes perspectivas de abordagem ou de tentativas inglórias de relacionar sua vida e obra.

Duas questões até hoje inacreditavelmente são impostas à obra de Machado em tom de mistério. A primeira delas é saber como um sujeito com as suas condições sociais, raciais e psicológicas foi capaz de surgir no cenário literário do Brasil do século 19 e escrever uma obra tão profunda e revolucionária do ponto de vista formal. A segunda, é a falta de uma justificativa definitiva para o fato de Machado de uma hora pra outra, sem dar explicação, como que num toque de mágica, deixa de ser um autor romântico e a partir das Memórias póstumas de Brás Cubas se torna o maior romancista de língua portuguesa e um dos maiores do ocidente. Ambas as questões continuam com áurea de mistério por dois motivos. Simplesmente porque muitos ainda insistem em procurar na biografia do autor as respostas para a sua obra. Depois, porque permanece a insistência em compreender o desenvolvimento literário de Machado inserindo-o numa perspectiva nacionalista e evolutiva da construção da literatura brasileira.

Gago, mulato e de origem humilde. Esses três elementos são lembrados sempre que se pretende ressaltar o brilho e a capacidade de Machado em superar dificuldades. Seu surgimento no cenário brasileiro do século 19 é tomado como um mistério, inexplicável ou surpreendente, simplesmente porque ainda hoje ao retomarmos essas três características, como fundamentais na vida do escritor, acabamos nutrindo uma mesma crença típica do século 19. Talvez não percebamos, mas continuar perpetuando esses enigmatismos do sucesso de Machado apesar da gagueira, mulatice e origem humilde é a manutenção do pensamento obtuso de Sílvio Romero, que revela através de sua crítica literária um claro reducionismo biopsicológico. Tanto para Sílvio Romero quanto para Afrânio Peixoto, a fragmentação, não discursividade, digressão e não linearidade narrativa de Machado eram consequência, pasmem, de sua gagueira! Até quase 1930, evidentemente antes de Casa-grande & senzala de Gilberto Freyre, a crítica brasileira se orientava pelas noções de raça e natureza, o que explica a grande recepção do positivismo, do evolucionismo e do racismo em terras tupiniquins. O sucesso de Machado continua como um mistério a ser solucionado porque suas características biológicas permanecem mais ressaltadas do que sua capacidade de estudo, leitura e conhecimento acerca dos acontecimentos sociais e literários do Brasil e do exterior. É impossível não citarmos que esse mesmo genial Sílvio Romero teve a brilhante ideia de através da miscigenação com o povo europeu embranquecer e elevar a raça e a capacidade intelectual do brasileiro.

O sucesso de Machado tem explicação e não se trata de nada do outro mundo. É preciso que se diga, de fato ele veio de origem humilde e tinha um avô negro e alforriado. Mas ele não era pobre. Nunca passou necessidade e quando criança usufruiu dos privilégios de sua família ser “agregada”, uma espécie de classe média humilde, mas que usufruia de alguns benefícios como o apadrinhamento de uma outra família rica e mesmo de se valer dos serviços de escravos. Levando em conta sua classe social, sua educação foi atípica. Apesar da falta de dados, tudo indica que ele frequentou escola e seus pais, além de sua madrasta, sabiam ler – algo extremamente raro pra época. Machado também não era o sujeito tímido, como muitos supõem por conta da gagueira. Pelo contrário, desde jovem soube se relacionar com pessoas que lhe ajudaram e lhe abriram portas. Foi amigo de Joaquim Manuel de Macêdo, Manuel Antônio de Almeida, José de Alencar, Olavo Bilac e Joaquim Nabuco.

Mas o maior (não) mistério da obra de Machado de Assis, e que também tem a ver com a necessidade da construção de uma biografia diferenciada para o autor, é o nascimento do que se convencionou chamar de sua segunda fase ou fase realista. De forma geral, essa mudança de prumo na literatura de Machado é justificada a partir de dois pontos de vistas insuficientes e que no final das contas, apesar de parecerem contrários, tocam-se de forma muito sutil e discreta.

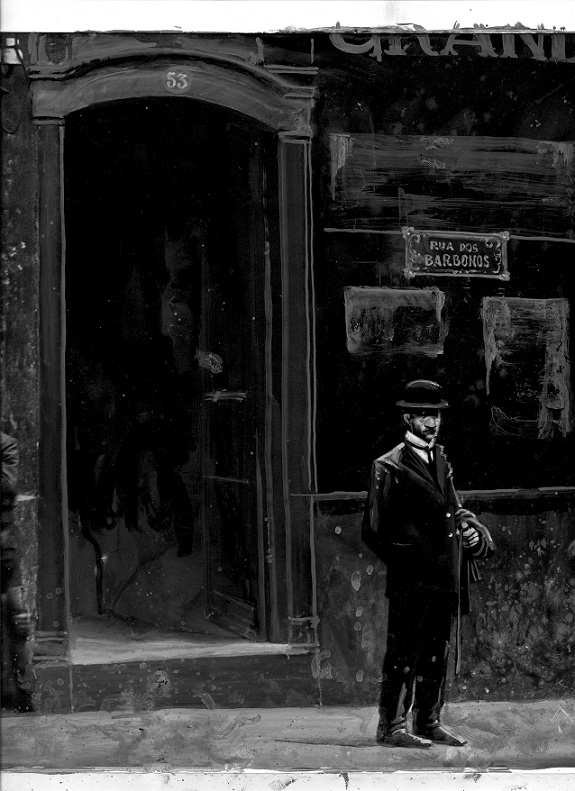

Ilustrações: Shiko

A primeira delas, mais biográfica, quase mística e que reforça ainda mais uma áurea de mistério, defende que a mudança de estilo se deu quando ele por volta dos 40 anos teve um piripaque generalizado, que além de pôr em risco sua visão, incluía retinite, indigestão, insônia e o agravamento dos seus ataques epilépticos. O mulato do Cosme Velho estava mal. Subiu a serra, retirou-se por um tempo em Nova Friburgo e como num toque de mágica ou num misto de renascimento espiritual e intelectual descobre sua própria genialidade e do nada escreve as Memórias póstumas de Brás Cubas. Somado a esse argumento extremante racional que mistura drama, doença, mistério, epifania, uma boa dose de espiritualidade e genialidade súbita, imagina-se que Machado – o mesmo pessimista, irônico e estoico que encontramos em textos como a Sereníssima República – sensibiliza-se com a crise na monarquia de Dom Pedro II e com o crescimento das ideias republicanas. Resumindo, desse ponto de vista, o mistério da mudança de estilo machadiano seria justificado por um outro mistério pessoal, que passa por uma santa estadia em Nova Friburgo e envolve um profundo desgosto em relação à sua pátria amada.

A segunda tentativa, mais sistematizada, acadêmica, coerente e que até hoje permanece como a mais popular dentre as linhas de estudo machadiano é a sociológica. Encabeçada pelo marxista lukacsiano Roberto Schwarz, essa leitura nunca tomou a obra de Machado isoladamente e muito menos como reflexo de sua psicologia ou de seu processo individualizado de criação. Pelo contrário. Tudo é simultaneamente fruto e reflexo da sociedade que circunscreve o autor e a escrita de sua obra. Para Schwarz, são dois os grandes méritos da obra de Machado. Primeiro, denunciar uma espécie de salada intelectual, resultado do descompasso entre a adoção por parte da elite brasileira de ideologias iluministas e modernas, mas que na realidade contrastavam com as velhas práticas patriarcais, católicas e escravocratas. Depois, o fato de Machado ter articulado forma e conteúdo, fazendo com que seu romance refletisse a crítica social através do próprio modo narrativo.

A obra de Machado vem suportando as mais variadas e avariadas leituras. A de Schwarz é uma das mais importantes e que possivelmente possui o maior número de adeptos. Não é sua interpretação que estamos olhando de perto, mas a qual justificativa ele atribui a suposta passagem de Machado do romantismo para o realismo. Lá no fundo, nas entrelinhas de sua obra, para o crítico marxista, essa virada machadiana, quando ele passa a refletir criticamente a sociedade brasileira do século 19, é resultado de um processo de ascensão social. Por maior que seja sua intenção em incluir as Memórias póstumas de Brás Cubas num esquema absolutamente sociológico, Schwarz acredita que Machado após anos de luta e de viver entre os agregados e os que compõem a base da pirâmide social, conseguiu um lugar respeitável e confortável entre a elite carioca do seu tempo. Machado a partir de então teve condições de olhar de dentro a máquina da elite aristocrática, bacharelesca e criticá-la de forma implosiva. Pelo incrível que pareça essa perspectiva também incorre no mesmo erro de atribuir a elementos pessoais a justificativa para a mudança de Machado.

Falta-nos o mais importante: como não recorrer a situações pessoais para justificar e compreender a virada de rumo que ocorre na obra de Machado na década de oitenta? Talvez pareça demasiadamente heterodoxo, mas ainda resta a possibilidade de investigarmos o grande segredo da virada machadiana se partirmos de um ponto estranho, mas, quem sabe, esclarecedor: sua própria obra. Machado de Assis era um autor obsessivo. Ele escreveu muito e de diferentes formas sobre os mesmos temas. O desenvolvimento completo de sua obra, desde o seu primeiro conto até o último romance, apresenta uma constante articulação e desarticulação da forma, assim como um irreversível aprofundamento e redirecionamento de temas psicológicos, filosóficos e sociais. A receita machadiana não nasceu pronta. Ele precisou pisar e repisar nos mesmos temas, arrumar e desarrumar a forma e articular um perspectivismo filosófico com uma narrativa relativista até que sua pena desse o ponto e encontrasse a liga que lhe permitiu escrever as Memórias póstumas de Brás Cubas.

Quase metade de todos os contos e romances escritos por Machado foi publicada até a década de 1880 – momento da sua redefinição literária. Por isso, ao invés de simplesmente acreditarmos que a grande virada de sua obra seria decorrência de uma crise espiritual aos quarenta anos ou de sua tão almejada ascensão social, preferimos compreender a mudança de seu estilo e perspectiva como um processo de desenvolvimento literário, no qual as formas e os temas trabalhados ainda embrionariamente no primeiro momento de sua produção (entre 1858 e 1880) seriam posteriormente (após 1880) retomados e desta vez expostos principalmente com mais ironia, excelência, economia formal e profundidade psicológica.

Machado não renasceu ou se transformou completamente na década de 1880. Mas, sim, amadureceu. Afirmamos com segurança que todos os temas que tratou com profundidade e apuro formal em seus melhores trabalhos podem ser encontrados facilmente entre seus primeiros contos, romances e peças. Assim como também suas concepções de arte, literatura, teatro, sociedade e nacionalidade já haviam sido expostas entre suas crônicas publicadas ainda na década de 1870. É absolutamente reducionista a teoria de que seus seus primeiros trabalhos nada têm a ver com sua obra madura e que existem inexplicavelmente como que dois Machados de Assis.

A inserção de Machado na literatura brasileira só será devidamente compreendida quando nos resguardarmos da necessidade do senso de continuidade (de uma tradição literária nacional fechada) e admitirmos que ele representa uma total ruptura dos códigos literários praticados no Brasil, e porque não dizer, no ocidente do século 19. É impossível um autor escapar da sua realidade. O Brasil inevitavelmente faria parte de sua pauta e estaria em seus romances e contos. Mas a construção de sua forma revolucionária e seu lugar na história da literatura brasileira continuará um mistério enquanto permanecermos tentando inventar um suposto processo de continuidade literária entre Machado e seus contemporâneos brasileiros românticos e realistas.

Se em Montaigne, Pascal, Schopenhauer e na Bíblia reconhecemos a origem de muitas das ideias psicológicas e filosóficas de Machado, seu amadurecimento formal veio menos de seu contato literário com Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antonio de Almeida ou José de Alencar e mais com Sterne, Cervantes, Rabelais, Sêneca, Swift e Luciano de Samósata..

Eduardo Melo França é doutorando em Teoria Literária pela UFPE.

LEIA MAIS:

Ah, vida, vida, quanto mais chata melhor!, por Raimundo Carrero