Era um Recife ensolarado, aquele em que nos encontrávamos, em uma livraria da Rua da Imperatriz nas manhãs de sábado. Era um andar pelas ruas como quem estava em casa e as estantes de livros o labirinto escolhido para descobrir esse espelho que nos devolve a face. Era o final dos anos 1960 e a juventude descobria autores que se tornavam companhias e assunto obrigatório nas conversas fora da sala de aula. Poderia dizer que um deles era Herman Hesse, com seus famosos Sidharta, Demian, O lobo da estepe, e os demais que colecionávamos avidamente, enquanto suas ideias iam formando parte da nossa visão do mundo. Havia também uma procura pelos livros de Camus: O estrangeiro, O homem revoltado, O mito de Sísifo, estes de um viés mais existencialista, em que não se esquecia jamais a atmosfera de absurdo.

Eu me lembro, Amarcord, eu me lembro, quando pela primeira vez li um livro de Borges publicado no Brasil. O nome era Elogio da sombra e perfis, a que se sucedeu Nova antologia pessoal, este último editado em 1969 pela conhecida Editora Sabiá do Rio de Janeiro, com tradução da filha de Drummond, Maria Julieta Graña e de Marly de Oliveira. Até hoje, quando toco nos livros, mergulho novamente naquela estranha atmosfera que passou a me acompanhar durante um longo período. Eram anos de ferro. Tanques cercavam a Faculdade de Direito do Recife, como a mostrar uma possível inutilidade daqueles cinco anos do curso de Direito a que me dedicava, atropelada que fora a Constituição por um Ato Institucional a repercutir demasiado na sociedade brasileira. Do ponto de vista pessoal, a primeira desilusão amorosa já me ensinara a precariedade das relações humanas e a incerteza dos afetos em meio ao vazio e à tristeza dos desencontros possíveis. Aprendi que o amor era um jogo, que a lei precisava da força e esse mundo que surgia, de tão desagradável, haveria de levar-me ao refúgio da poesia.

Seus poemas provavam que a salvação pela estética era universal e historicamente possível. Nessa época, eu escrevia poesia eventualmente, passada a adolescência e toda a sua euforia. Havia um deserto em torno do Rio Capibaribe por onde eu caminhava dentro da minha burka, da minha redoma de vidro. Um deserto sem sombra que avermelhava a minha pele e dilatava as minhas pupilas. Sou estrangeira, pensava assim como Camus, sou inadaptável a este calor a esse caráter de insegurança com que caminhava na superfície.

Mas, de repente, o que me acontecia era o insight, uma revelação, uma epifania. O autor argentino me envolvia e me levava para um outro plano, em que as imagens eram soberanas e nada me ameaçava, em minha visão do mundo cristalino. Era uma poesia que falava de sonhos e que relia os livros, era um mundo intacto da banalidade cotidiana e ler Jorge Luis Borges me fazia sentir segura de que a minha vida não era um equívoco.

Também eu vivia dentro de um labirinto, também eu atravessava o horizonte de olhos aflitos, excessiva visão encadeada, vontade visionária de desrespeitar pesos e medidas, criando por um método extraordinário a mais presente de todas as companhias.

Havia tanto nessa ficção como nessa poesia algo que, no mundo adulto, habitualmente, exige que todos renunciem: o encantamento, o sonho, a magia. Naquela época eu respeitava desmesuradamente a página impressa, e não anotava nada em suas margens; em proporção contrária, prisioneira de Borges, eu o lia e relia, amarelando as páginas com tom cor de fogo da cidade do Recife.

Marcada pelo hibridismo, produto de uma educação portuguesa/carioca/nordestina, identificava-me com Jorge Luis Borges em sua busca de identidade, em seu desconhecimento de si mesmo, em sua ânsia de adaptar-se à cultura da sua terra de nascimento, descendente direto que era de europeus, de um lado, ingleses e, de outro portugueses.

A ascendência portuguesa marca a poesia de Borges com uma nostalgia inconsciente, característica da noção de fado, de destino. As vezes em que esteve no Brasil, fez questão de referir-se a essa condição de portador de sangue lusitano, por exemplo, em entrevista a Renato Modernell, para a revista Status, em agosto de 1934, convidado que fora a vir ao Brasil por Jorge Schwartz.

“Meus dois sobrenomes são portugueses, Borges e Acevedo. Acevedo creio que é judeu-português, assim me disseram. Borges, não. É um sobrenome muito comum em Lisboa. Meu bisavô era um capitão português que se chamava Borges de Moncorvo, que é um pequeno povoado de Trás-os-Montes, perto da fronteira com a Espanha, e creio que este ano vou ser convidado para visitar esse lugar que foi dos meus tataravôs. Estive cerca de um mês em Lisboa, onde me tornei amigo de um escritor chamado João António Ferro. Eu falava em castelhano e ele me respondia em português. Muito lentamente nos entendíamos. Afinal, os dois idiomas são tão parecidos, nem sei se valeria a pena estudar o outro.”

Borges, a julgar por sua bibliografia em periódicos, haveria de estar presente em Portugal com sua obra e Joaquim Montezuma de Carvalho chegaria a destacar a relação de seu conto Aleph com o canto décimo de Os Lusíadas.

Compreendi, então, que a literatura era um sonho, embora um sonho dirigido. Era um código especial em que pessoas de várias culturas rapidamente se reconheciam. Percebi que não havia tanta distância entre a ficção e a voz lírica, que o segredo era a maior qualidade, guardado na metáfora transparente e concisa.

Compreendi que éramos todos forasteiros, prisioneiros da imaginação e da memória, caminhando pelas ruas ignorantes dos mandados do destino. Peças de um tabuleiro adiando a morte como no filme de Bergman, O sétimo selo, banhando-se no rio de Heráclito, sem perceber a mudança da água no caminho infinito.

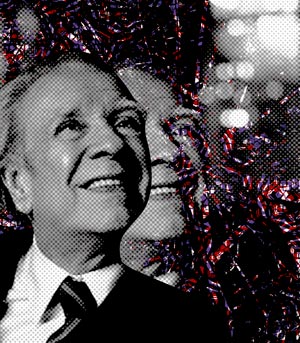

Não era todo mundo que compactuava com minha preferência pelo autor argentino. Quando fui a Buenos Aires pela primeira vez, em 1976, o seu rosto estava em todas as bancas de revistas, em uma bela edição de sua obra reunida. Impressionante esse poder da literatura de nos levar a fazer conexões que se tornam inesquecíveis em nossas vidas.

Era um ídolo em Buenos Aires aquele que, com relação ao Nobel, sempre fora preterido, embora houvesse de ganhar vários prêmios ao longo de sua vida. Através de Borges tudo adquiria um novo colorido, um mistério passava a ser próximo e possível. Podia caminhar, à maneira de Pixote, vivendo minha própria alegoria, sustentando contra o sol meu espelho de enigmas. Havia lugar para o fantástico, o conhecimento onírico, havia uma luz no fim do túnel, havia um norte magnético, um quadrante, uma bússola repentina.

Nunca mais fui a mesma. Voltei ao Brasil com duas malas de livros. Sim, porque a partir de Borges fui descobrindo outros autores latino-americanos que me falavam uma linguagem mais consentânea com o meu padrão de sensibilidade lírica. Algo menos prosaico e menos prolixo, com densidade imagética e metafísica. Mais do que oralidade, um jardim secreto, em uma casa estranha, a estrutura de parábola já encontrada em Kafka, que Borges, por sinal, traduzira; um escândalo com gosto de assombro a conjugar visível com o invisível, um gosto de fábula de derivação romântica, desde Roffmann a Hawthorne. Vidas de imaginação, caminhando no fio do fantástico, literatura de sonho mais capaz de inventar do que de observar, de transgredir do que de repetir, herdeiro de um certo esteticismo simbolista ao modo de Oscar Wilde e do mundo de espanto de William Blake, além das formas de horror de Poe e Baudelaire.

O poeta como alguém que vê o desconhecido como num espelho de enigmas, mas que logo o verá frente a frente, como nas palavras de São Paulo: agora conheço apenas em parte, mas então conhecerei como sou conhecido. Jorge Luis Borges consegue chamar a atenção do leitor e dar-lhe consciência de que as coisas podem ser o avesso delas mesmo, que nós as vemos ao contrário, e nesse ponto ele é fiel à vanguarda ultraista por onde começou e mantém-se no terreno do gênero alegórico, desprezando as evidências repetitivas de um certo ramo experimentalista de seu tempo.

A metafísica presente no texto de Borges reveste-se de uma dignidade existencial, o intertextualismo que nela encontramos fortalece o argumento de que todos os livros podem ser apenas um mesmo livro e que, além do acaso e da morte, o passado guarda o futuro entre pátios e jardins.

No que concerne ao nosso país, desde o inicio de sua atividade literária fora celebrado por Mário de Andrade, Murilo Mendes, Otto Maria Carpeaux, Alexandre Eulálio, Fausto Cunha, Augusto Meyer, Paulo Ronai, Guilhermino César, Lya Luft, para mencionar apenas os primeiros a que se seguiu toda uma fortuna crítica recentemente mencionada em livro por Jorge Schwartz, que conseguiu reunir esses primeiros textos originais que atestam a boa recepção que teve o autor argentino no Brasil.

A sua poesia se constitui desde o surgimento no Brasil em uma resistência ao império, quer do racionalismo, quer do realismo, que tem direcionado algum segmento de nossa produção literária, reatando a arte poética ao clima encantatório e mágico de seu início, demonstrando como se ficcionaliza o discurso ensaístico contemporâneo, transitando entre o conto e a crítica e incluindo em seus livros poemas líricos, o que leva à realização de uma fusão de gêneros na qual existe uma noção de autobiografia ligada, ainda que de modo dissimulado, à busca do autoconhecimento. Sua estratégia narrativa, a exemplo de Cervantes possibilita a figuração do maravilhoso, do sobrenatural sem quebrar a realidade, que se submete a essa arte de talismã e sortilégio, e que é precursora da atual literatura chamada pós-moderna.

Como lembra Ricardo Piglia, a arte de narrar consiste em pressentir o inesperado; cenas ficcionais retornam à mente do leitor como lembranças pessoais; a estrutura onírica e caleidoscópica de Borges nos projeta na revelação de um segredo cuja arte narrativa consistiu em ocultar. Isso porque, baseado no oxímoro e no desdobramento, Borges narra o final como se ele fora o presente, daí terem os seus contos a estrutura de um oráculo, pois a pessoa, até a conclusão, não compreende que a história é a sua e que seu destino é definido pela fatalidade: vidas possíveis, mundos paralelos, as histórias dos outros se tecem com a trama da nossa própria identidade, apesar de considerarmos ser a leitura o ato de construir, a partir de experiências estranhas, uma memória privada.

Seria possível reconhecer na obra de Borges, não apenas as pré-faladas marcas do expressionismo de Kafka, como a atmosfera surrealista que impregnou, no inicio do século 20 as chamadas vanguardas. Avesso a uma escola que não a dele próprio, o escritor argentino pretendeu distanciar-se do Ultraísmo, embora não tanto quanto desejara. De qualquer forma, é sua obra se move como que dentro de um sonho para o qual nos chama e seduz com seu canto, transformando aquilo que consideramos realidade em alvo insignificante. Surrealista ou não, importa transcrever, para meditação sobre

o assunto, apenas um texto seu, narrativo, que nos deixa estremecer sob a impressão característica de seu universo inconfundível:

“Eu estava com um amigo, um amigo que desconheço: eu o via e ele estava muito mudado. Nunca tinha visto o rosto dele, mas sabia que seu rosto não podia ser aquele. Estava muito mudado, muito triste. Seu rosto estava marcado pela amargura, pela doença, talvez pela culpa. Tinha a mão direita dentro do paletó (isto é importante para o sonho). Eu não podia ver sua mão, que ele escondia do lado do coração. Então o abracei, senti que ele precisava de minha ajuda. ‘Mas, meu pobre Fulano, que aconteceu? Como você está mudado!’ ele me respondeu: ‘É sim, estou muito mudado’. Lentamente foi tirando a mão. Pude ver que era a garra de um pássaro.”

Lucila Nogueira é escritora.

Leia mais:

Espelhos, labirintos e bibliotecas apócrifas, por Alfredo Cordiviola