Anotação 1.

Ler o que Walter Benjamin nos deixou como legado de pensamento é, de certa maneira, incorporar a dimensão de sua escrita que se compõe a partir do uso do fragmento e, principalmente, de um conhecimento de arquivista elaborado a partir da montagem. Ele é, talvez, o pensador moderno par excellence; aquele que desfia o problema da alegoria — do drama barroco até o livro sobre Charles Baudelaire e a modernidade — armando o tempo inteiro uma disparidade entre as modificações da linguagem e o que isto implica sobre as condições de vida do homem. Uma reflexão propositiva do homem e da arte no centro nervoso da experiência circular do sistema de produção do capital; reflexão que vai, por exemplo, do teatro de Bertolt Brecht à literatura de Franz Kafka, passando pela memória involuntária de Marcel Proust e pelos impasses das narrativas de Robert Walser. As escolhas que Benjamin fez, naquele momento, começo do século 20, não eram tão óbvias. A sua prática de pensamento tem a ver diretamente com essas escolhas que fez a partir de um uso deflagrado da atenção; não à toa seus textos não comportam qualquer resultado conclusivo, ao contrário, sugerem a constituição abissal do paradoxo naquilo que ele passa a chamar de “imagem dialética”.

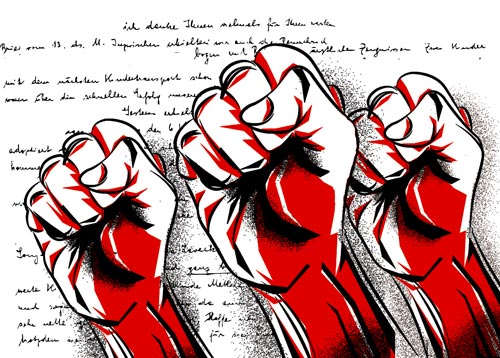

O enfrentamento e o prazer de ler Benjamin se dão diretamente aí, com os usos da imagem dialética que elaborou para pensar e repensar a lógica impositiva da história e da modernidade, entre a autonomia e o aparelho burguês, ou seja, da luta de classes para uma luta das imagens. Os exemplos são inúmeros e estão espalhados por toda a sua obra, mas um bom caminho e começo a um leitor mais desavisado são os fragmentos de Rua de mão única; estes fragmentos compõem uma espécie de série armazenada de fotogramas da memória e se organizam através do registro e das lacunas do registro num fluxo contínuo de escrita que, por sua vez, impõe o fluxo de percepção da operação crítica do Benjamin leitor de “semelhanças imateriais”. Num desses fragmentos, pois, intitulado Viagem através da inflação alemã, a certa altura, ele anota: “as pessoas só tem em mente o mais estreito interesse privado quando agem, mas ao mesmo tempo são determinadas mais que nunca em seu comportamento pelos instintos da massa. E mais que nunca os instintos da massa se tornaram desatinados e alheios à vida.”

O crítico cultural Raúl Antelo nos lembra que Benjamin já propunha, para ler a poesia de Charles Baudelaire, que a vida moderna — ou seja, a modernidade — é o fundo das imagens dialéticas, logo paradoxais e também, ao mesmo tempo e principalmente, ambivalentes; em Baudelaire, disse Benjamin, há um confronto da vida moderna como havia um confronto entre o século 17 com a antiguidade. E isto não é senão “uma luta das imagens que recoloca outro olhar sobre a história, talvez o do significante vazio, do sem sentido, da ausência, da falta etc.” Para Raúl Antelo, Benjamin nos faz, por exemplo, revisar também as contradições de Baudelaire, porque é fato — sabemos — Baudelaire não fala em nenhum momento da arte moderna, mas sim da vida moderna.

Anotação 2.

Há um pequeno texto de Walter Benjamin, de 1933, intitulado Experiência e pobreza, em que se lê acerca do desenvolvimento da técnica sobrepondo-se ao homem e o que o singulariza: a experiência. O famoso e conhecido e despedaçado texto A obra de arte na era da reprodução técnica, que vincularia de vez o pensamento de Benjamin a esta problemática, é de 1935/36, dois anos depois. Neste ensaio, ele afirma que “Todos os esforços no sentido de tornar estética a política culminarão em uma só coisa: guerra.”. Ficamos diante daquilo que Susan Buck-Morss leria em Benjamin como anestética, quando remete às preocupações dele de pensar a modernidade a partir da introdução definitiva da estética na vida política. Ela ainda diz que é a partir de uma anestética que estabelecemos um gozo narcísico com a visão de nossa própria destruição. E a modernidade que Benjamin leu parece se colocar aí, num engendramento entre experiência estética e experiência histórica, o que ele entende muito bem e com sofisticação. Para ele, é a vida moderna que está em jogo numa condição múltipla que vai da banalidade ao fazer — diante do horror —, arte tal qual a vida.

Mas ler Benjamin é, principalmente, segundo sua própria lição, ler o que nunca foi escrito. E aqui não se trata de uma entrelinha, um espaço em branco ou algo parecido, mas, muito mais, uma armadilha das imagens do pensamento que armam possibilidades de outras constelações de sentidos para que, assim, se possa mover outras perspectivas e outras lembranças do presente. A questão, para ele, é o tempo histórico em geral que se dá a partir de um encontro dos tempos, numa espécie de colisão “de um presente ativo com seu passado reminiscente”, como bem lembra o pensador francês Didi-Huberman.

Por isso que a constatação, naquele texto, de que os homens voltam da guerra absolutamente silenciosos, logo muito mais pobres em experiências comunicáveis, coloca em xeque exatamente este limiar ambivalente de enfrentamento próprio da modernidade diante do tempo histórico: a poética e a técnica. Um vetor é, para Benjamin, a guerra de trincheiras, de sabotagem, porque “nunca houve experiências mais radicalmente desmoralizadas que a experiência estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência econômica pela inflação, a experiência do corpo pela fome, a experiência moral pelos governantes.” O que surge – diante desse espetáculo de emudecimento em que a troca de experiências não é mais possível, em que a experiência se empobrece sobrepujada pela técnica e se abre sobre a humanidade –, diz ele, é uma “nova barbárie”. E a pergunta que vem é: “qual o valor de todo o nosso patrimônio cultural, se a experiência não mais o vincula a nós?”

Alguns anos depois, em 1940, Benjamin escreveu um documento intitulado Sobre o conceito de história. Logo depois, tentava escapar de uma França que denunciava à Gestapo os refugiados judeus e, em 26 de setembro deste ano, em Port-Bou, na fronteira espanhola, opta pelo suicídio. O documento se compõe de 18 teses e dois apêndices. Texto marcadamente denso, sempre olhado como leitura difícil por causa da variação de sugestões entre as proposições marxistas do materialismo histórico e da teologia judaica. Como lembra Michel Löwy, há nessas teses uma série de questões fundamentais acerca do progresso, da religião, da história, da utopia, da política etc. E nenhum leitor que se preze pode passar incólume por elas. Da Tese 4, por exemplo, quando expande a imagem da precisão marxista de que o único real possível é a luta de classes ao dizer que “A luta de classes, que um historiador educado por Marx jamais perde de vista, é uma luta pelas coisas brutas e materiais, sem as quais não existem as refinadas e espirituais.”, ou da Tese 7, que conversa diretamente com o texto de 1933, ao indicar que é preciso fazer um revés da história em direção ao vencido, que o historiador sempre dirige sua empatia ao vencedor, que, por sua vez, beneficia o dominador; nesta relação refeita, dá-se a ver os despojos a que chamamos de bens culturais. E a articulação entre os textos se remonta numa revisão também de nossa experiência moderna: “Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um monumento da barbárie.” A tarefa radical do materialista histórico, para Benjamin, é “escovar a história a contrapelo.”

Anotação 3.

Num fragmento de suas Imagens do pensamento intitulado Desempacotando minha biblioteca, Benjamin escreve: “Estou desempacotando a minha biblioteca. Sim, estou. Os livros, portanto, ainda não estão nas estantes; o suave tédio da ordem ainda não os envolve. Tampouco posso passar ao longo de suas fileiras para, na presença de ouvintes amigos, revistá-los.” Ler Benjamin é um pouco provocar-se nessa revisitação do pensamento da modernidade, porque para entender como se estabelece o seu fluxo de pensamento há que se ler antes o que ele toma como tarefa política que, no caso desse texto, aparece em direção à coleção, ao colecionador, como um princípio também da modernidade.

Desempacotar os livros que formam o pensamento do século 20 é, de alguma maneira, mesmo sem querer, tocar em Benjamin exatamente no movimento de seu pensamento, por causa da “zona limite” em que se colocava. João Barrento, crítico português e tradutor de Walter Benjamin, é quem aponta esta zona, “sempre fora do cânone, entre modos novos de pensar. A grande tensão do pensamento dele está no choque entre o messianismo judaico e o materialismo histórico, que ele conjugou como ninguém mais fez.” É, pois, a existência do colecionador que impõe, para Benjamin, a sugestão de uma imagem dialética entre a ordem e a desordem ao observar o pequeno, o trivial. O colecionador de livros, por exemplo, é o que se entorpece com uma memória involuntária que cada livro contém, uma espécie de memória mágica, a partir da excitação da compra: o lugar, o preço, a cidade, a língua, os entornos etc. O colecionador é, para Benjamin, uma figura mágica, capaz de fazer magia, porque são “fisionomistas do mundo dos objetos” e por isso se tornam “intérpretes do destino”.

Ler Benjamin hoje pode parecer uma escolha um tanto óbvia, ainda mais se lido sempre na mesma clave, com pouquíssima deriva e numa espécie de plano fechado que impede projetar a leitura sobre o que nunca foi escrito. Ler Benjamin, com algum prazer e proposição do político, tem a ver diretamente com uma procura para cumprir também, com ele, a figuração do colecionador; assim, a partir daí, se pode armar outras séries mais tensas e mais heterogêneas, se pode armar outras constelações absolutamente díspares; e isto seria de fato, me parece, uma tarefa mais próxima do que ele propõe. Ler com Benjamin é ler o presente sem perder de vista que estamos o tempo inteiro tentando ler o futuro diante de uma pergunta: o que ainda nos cabe como imagem crítica?

Manoel Ricardo de Lima é poeta e professor de literatura da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio).