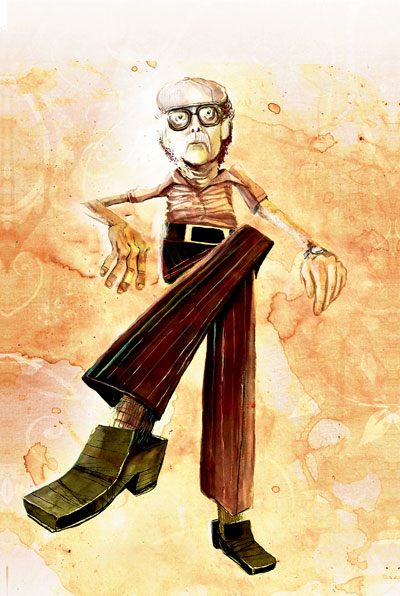

Não existe vida social sem estereótipos. Somos reduzidos, sintetizados, estigmatizados e amaldiçoados pelas caricaturas que nos atribuem indiscriminadamente e ressaltam os elementos da personalidade com os quais nos disfarçamos, ocultamos ou nos lançamos ao convívio humano. Como poderíamos esconder o corpo marcado pela herança genética ou a modificação social e os caminhos seguidos, muitas vezes sem rumo, outras tantas intencionalmente? A vida escolhida fala, mesmo quando silencia. Hermilo Borba Filho foi um dos alvos dessa estereotipia. O rótulo de escritor maldito ressoa até hoje quando se fala no pernambucano de Palmares, cuja fortuna crítica está sempre associada à do anárquico Henry Miller e a Lawrence Durrel e seu O quarteto de Alexandria – inspiração original da tetralogia de Hermilo, lançada timidamente pela Editora Bagaço, no final do ano passado.

Comparações são inevitáveis. Na literatura também. Mas, como índices, elas apenas apontam. Como placas no caminho, elas sempre mostram para onde se deve ir, não como chegar lá. Racionais, impedem que nos percamos no trajeto quando precisamos economizar tempo e dinheiro; não nos garantem, porém, se chegaremos no referencial desejado. É natural que muitos leitores tenham encontrado Hermilo pela associação ao libertino e libertário Miller – Hermilo fez do sexo, como Nelson Rodrigues ou Marquês de Sade, matéria-prima criativa. A tetralogia Um cavaleiro da segunda decadência mostra, no entanto, fôlego suficiente para Hermilo ser referência absoluta de sua própria literatura e obra intelectual. E muito mais.

Pontuada por suas referências modernistas, Lorca principalmente, e de sua própria história pessoal, marcando a linguagem intertextual com digressões sensuais, filosóficas e surreais, Um cavaleiro da segunda decadência é composta de uma narrativa memorialística que revela mais do que detalhes da vida pessoal do escritor. Ela cobre um período que compreende o seu nascimento no interior do estado (Margem das lembranças), sua chegada ao Recife (A porteira do mundo), o exílio político e cultural em São Paulo (O cavalo da noite) e a volta para a capital pernambucana (Deus no pasto).

Isso quer dizer a memória de três décadas, nas quais o homem Hermilo se transforma no artista e intelectual. Isso quer dizer a memória passada e passada a limpo, ruminada, racionalizada e estetizada pelo homem Hermilo, pelo artista Hermilo e pelo intelectual Hermilo em diversos momentos de sua trajetória artística e política. Escrita durante os anos 1950 e 1960, e publicada no final dos 1960 e começo dos 1970, a tetralogia é um tour de force das reminiscências. Não há arrependimento, entretanto. Ele não se desculpa. Mostra, afinal, o que o fez ser Hermilo Borba Filho e não outro artista qualquer. O livro é, nesse sentido, quase um work in progress do seu pensamento intelectual.

Não significa muita coisa dizer que é uma obra ficcional baseada em fatos reais porque todas na verdade a são. Mas dizemos. Dizemos também que a partir dela, o escritor nos entrega, talvez até inconscientemente, a chave para a compreensão da vivência, da experiência intelectual e criativa, a partir de sua própria linguagem; modificada e aparentemente escrita em momentos diferentes, de acordo com humores e sensibilidades diferentes. A chave abre também uma história fascinante da vida doméstica, cotidiana, da história social do Recife, do menino de engenho, com todas as taras, manias, desejos e repressões da vida social de Pernambuco. Um arquivo vivo para etnólogos e historiadores sociais.

Não basta a verdade. Os fatos, as datas oficiais. Que os encontrem os cientistas sociais. Importa como a história vem a ser contada, independente da verdade. Mas é inegável a presença pulsante de uma memória que nos faz acompanhá-lo pela sua trajetória. Hermilo recria não somente diálogos e situações, que vá lá podem ser fictícias, ele recria a ambiência, a atmosfera social. Através destas, chegamos ao contexto responsável por criar o criador Hermilo.

Comecemos pela Margem das lembranças. “Estou na balança. Todos os meus atos estão na balança”, abre o primeiro parágrafo do livro. As páginas que seguem têm o leitor como confidente, ou algoz. A sensação é: a memória precisa ser colocada no papel, ou seja, racionalizada, elaborada, analisada e, assim, entendida. Diz a psicanálise que a diferença entre dois sentimentos irmãos, a vergonha e a culpa, é que a primeira silencia; enquanto a última necessita da fala, existe por ela.

Não é necessariamente uma culpa no sentido judaico-cristão, de pesar e arrependimento – muito embora o último capítulo, Deus no pasto, apresente o período em que ele se converte ao cristianismo e possa ser visto como tal. Mas de coerência e responsabilidade com sua própria história pessoal. Tendo passado por uma vida de luxúria e excessos, Hermilo volta ao passado para fazer as pazes com os vários fragmentos do Hermilo ficados para trás, caídos no esquecimento, mas formadores de seu mundo de ideias.

“De olhos fechados mastigo tudo o que passou”, diz. “Aqui de pés plantados na terra vomitando palavras. Lembro de tudo: do cheiro, das cores, das palavras, de todos os atos. Embora saiba que nunca alcançarei o futuro, continuarei escrevendo até secar os dedos. O que importa é lembrar e pedir perdão para não ser julgado. Esta é uma tábua de lembranças”, continua. As lembranças não são nostálgicas. São quase relatos jornalísticos do fato ocorrido, misturados a linguagem descontínua, que ora nos aproxima com um zoom de sua vida cotidiana, ora nos faz acompanhantes desse julgamento analítico.

De certa forma, Margem das lembranças me remete ao processo de composição de Casa-grande & senzala, de Gilberto Freyre. O mundo da criança e do jovem Hermilo gira em torno do açúcar. A vida no engenho, o contato com o mundo rural, ansioso de ser citadino nos centros comerciais afastados dos solos de massapés onde se fincaram os senhores de engenho. A própria família do escritor vinha de ascendência fidalga. Como grande parte dos senhores do açúcar, caiu na decadência com o surgimento do capitalismo. Tal qual Freyre, Hermilo se vale do registro cotidiano e da vida doméstica da cidade pequena.

De certa forma, ambos se aproximam num certo, pela falta de um termo mais apropriado, “inconsciente coletivo” de classe. Muito bem analisado por Renato Ortiz, o contexto em que Gilberto Freyre surge revela uma aristocracia empenhada, também pelos intelectuais que a representaram, em demarcar o sentimento de pertencer à aristocracia e legitimar o papel do patriarcalismo na economia pernambucana. Ambos, Freyre e Hermilo, se valem do registro oral, das memórias pessoais que não fogem da reprodução classista. Enquanto Freyre, porém, busca-se inserir na história social como pensador e um pensador desta classe, Hermilo rompe com a vida social herdada se afastando da família opressora e nesse processo cria sua autonomia como artista. Esta longe de representar um conteúdo legitimador da aristocracia mas é importante lembrar que ele fala a partir dela.

Essa antítese entre universos contraditórios, cidade e campo, por exemplo, será mais evidenciada no segundo capítulo, A porteira do mundo, quando Hermilo chega a um Recife cindido entre a velha tradição escravocrata e a sua modernização. Em Margem das lembranças impera a descoberta do mundo, sob a perspectiva da família, da vida doméstica, da cidadezinha que tem seu pequeno teatro, seu cineminha, mas se encontra profundamente arraigada ao seu provincianismo.

Este capítulo é essencial para entender as referências seminais do escritor bem como o papel do sexo em sua vida. Volto para Henry Miller. De fato, há proximidades estéticas com a mais vasta linhagem de libertinos que utilizaram o sexo como conteúdo estético em momentos políticos desoladores, como Sade, no aburguesamento francês, ou Miller, no entre-guerras. O sexo surge como a pulsão erótica que desafia o tânatos, representando não apenas nossa fuga da morte, mas, nestes contextos, como provocação, anarquia contra a nova ordem política – sempre prevalecendo uma certa melancolia, de classe ou geração, nestes relatos eróticos.

Leda Alves, que foi casada com o escritor, destaca a sexualidade presente nas memórias de Hermilo como a sua imersão e simbiose no mundo rural. “Uma realidade diferente de quem cresceu na cidade. Na vida rural, o sexo era com as árvores, os bichos. Não tinha nada demais, para eles. Para Hermilo, era tudo muito natural.”, coloca. Passagens confessionais, polêmicas, mostram o incesto familiar, os filhos bastardos entre senhores de engenhos e escravas, que acabavam sendo criados nas casas grandes, onde a família compactuava do fato com o silêncio.

E não escapava a paixão entre irmãos, que mal imaginavam o parentesco tão próximo. Tios se masturbavam à frente dos sobrinhos imberbes, e estes tentavam repetir o êxito com os amigos de escola em tardes perdidas no meio do mato. Os meninos espiavam as mulheres, incluindo mãe e irmãs, pelas mais variadas perspectivas: fechaduras do quarto, as cruzadas de pernas ou subidas nas árvores, confidentes eróticas.

Num dos trechos, Hermilo esboça as reuniões quase hemoeróticas, espontâneas, que os garotos tinham por curiosidade do corpo ou força do tédio. “À tarde, os irmãos se reuniam com Zuzu, um pobre louco de cabeça raspada, bigode muito preto, ouvindo suas histórias. Zuzu sentava-se, desabotoava a braguilha e exibia o membro enorme, largo como meu antebraço e, enquanto se masturbava como se nada estivesse fazendo, falava: - Quando eu era cavalo, em tempo de carnaval, meu dono me botava uma rosa na orelha e eu saía esquipando...” E continua: “No meio de uma das histórias ejaculava mansamente, sem contrações, o esperma, num guincho, alcançava a parede mais próxima, correndo tristemente até encontrar a terra. Todos batiam palma e Zuzu sorria”.

A essa história, seguem outras histórias engraçadíssimas, hilárias, contadas quase como anedotas, caricaturas. Hermilo é dono de um universalismo único, capaz também de expressar pela escrita os preconceitos da fala matuta e do pensamento suburbano, provinciano.

E outras histórias cabeludas, espantosas. Para Leda, a tetralogia chocou a família e a sociedade pernambucana na época de sua publicação, na década de 1960. “Ele era um escritor incompreendido. Até hoje seria”, define. Chocou por conta de sua própria ligação com as camadas mais altas da sociedade, já que aqui estudou na tradicional Faculdade de Direito e adentrou na política cultural, como médio e alto escalão.

Hermilo chega ao Recife num verdadeiro choque cultural. A década de 1930 foi marcada pelo estabelecimento dos escravos libertos no trabalho assalariado. Trabalhos braçais, diga-se, de força física e resistência, mas que os colocaram definitivamente na vida social. A pequeno burguesia da capital fazia seu esforço para se diferenciar socialmente. Apesar da modernização urbana, indicada por um incipiente saneamento básico, por exemplo, a cidade vivia sua miséria cotidiana. Os mocambos circundavam as zonas de manguezais e os pobres e negros se acotovelavam em busca de um trabalho no centro da cidade, com seus mercados, seu porto, sua intensa vida diária.

Hermilo chega ao Recife num verdadeiro choque cultural. A década de 1930 foi marcada pelo estabelecimento dos escravos libertos no trabalho assalariado. Trabalhos braçais, diga-se, de força física e resistência, mas que os colocaram definitivamente na vida social. A pequeno burguesia da capital fazia seu esforço para se diferenciar socialmente. Apesar da modernização urbana, indicada por um incipiente saneamento básico, por exemplo, a cidade vivia sua miséria cotidiana. Os mocambos circundavam as zonas de manguezais e os pobres e negros se acotovelavam em busca de um trabalho no centro da cidade, com seus mercados, seu porto, sua intensa vida diária.

“Nas nesgas de terra, nas pequenas ilhas que as águas houveram por bem deixar aos homens vinham, do centro para a periferia, os seres humanos: meninos de barriga grande e mãos sujas, mulheres feias, negros e mulatos musculosos, adolescentes arrogantes hábeis no manejo das peixeiras, desembocando nas ruas coloridas e oriental como gritos, música, dança, lenços de seda, bibelôs, louças, frutas, sobretudo as frutas, que davam o cheiro melado e os gostos afrodisíacos, toda a multidão invadindo o mercado, indiferente ao odor dos barrigas abertas e aos pretos camarões recurvos”, descreve.

A burguesia se estabelecia como classe nos bairros do centro, enquanto a vida aristocrática ainda compactuava da atmosfera de arrabaldes, das freguesias tradicionais e outrora ocupadas por engenhos, como Madalena e Apipucos. Enquanto a sociedade pernambucana frequentava o Jockey Club e o Club de Tennis de Boa Viagem, o centro da cidade se transformava na famosa zona boêmia, onde, recorda Leda, moça direita não passava na ponte de Boa Vista, após as 17h. Ficava mal falada. Pudera. O Bairro do Recife era o famoso antro de perdição, no qual Hermilo passou bons e maus momentos e relata minuciosamente, sob persona fictícia ou não, em A porteira do mundo.

Apesar de engatinhar numa nova mentalidade social, mais voltada à vida coletiva, da rua, o recifense era, sobretudo, um provinciano e guardava o trancar-se na casa, no sobrado, no seio da família, como proteção que até hoje indica o medo, o pavor de se misturar, de ser mais um entre tantos outros, de ser comum. Por isso, a noite, o final do expediente, significava a divisão entre dois universos. A opressão doméstica ou cultural era substituída pela intensa movimentação erótica. Mas só para os homens.

“E defronte era o cais, os compridos armazéns, a poeira do açúcar e da farinha de trigo, coladas aos tornos nus de touros transformados em homens, os bigodes eriçados na ânsia de devorarem carne, deixando que os corpos se estremecessem nos barcos escandinavos, orientais, ladinos, adornados de bandeiras esquisitas, imóveis, cansados de travessias, somente à espera da noite para se transformarem em massas misteriosas, atraentes, despejando o sêmen dos marinheiros, que passeavam nos bares, nos cafés, nos botequins, nos cabarés, nos quartos transitórios, debaixo dos oitizeiros ou nas escadas dos sobrados de dois, três andares, antigas residências coloniais dos donos do açúcar”. Como diz o velho bordão: cidade pequena, inferno grande.

E continua: “toda esta multidão na morte, no comer, no copular, no dormir, no andar, contra a outra dos bairros importantes onde a água era filtrada, gelada ou esquentada, andando nas primeiras dos bondes ou nos automóveis para as festas, os cinemas, os jogos, os piqueniques, os comes e bebes”.

Os anos no Recife são miseráveis também para o herói dessa odisseia autobiográfica. Falta trabalho, alimento. Não faltam cigarros, bebidas e mulheres. E histórias de tardes em pensões, de masturbações e orgias grupais. Xangôs, terreiros, sambas. Mas o Recife, apesar de parecer a Sodoma e Gomorra, também se destaca pela sua agenda cultural. Hermilo entra em contato com o teatro, a política e continua a sua jornada, revelando psiques, crônicas diárias, sob nomes fictícios, facilmente reconhecidos pelos críticos mais atentos.

A porteira do mundo, representação simbólica da vagina, úmida e quente como o claustro das pensões e do engenho, é exatamente a porta de entrada para o escritor se estabelecer no cenário estético pernambucano, um universo possível por essa intensa relação com a cidade. Uma cidade que Hermilo passa a reconhecer como sua nos dois últimos capítulos da tetralogia. O cavalo da noite narra o exílio cultural e político do artista, um gauche na vida política e artística. Hermilo cita o Eclesiastes: “E não recusei aos melhores olhos coisas algumas de tudo o que eles desejaram, nem proibi ao meu coração que gozasse de todo o prazer”. No entanto, sua narrativa erótica vai aos poucos sendo tomada pela dialética de sua consciência política e intelectual, assim como pela necessidade do amor a uma única mulher: primeiro Débora, depois Leda.

Em Deus no pasto, retoma as reminiscências mais íntimas dos dois primeiros capítulos e abre esta última jornada com o seu jogo conceitual, citando o novelista Hotchner: “Disse-me, ainda, que para ele havia somente uma maneira de explicar as coisas: contar toda a verdade a respeito delas, sem ocultar nada; contar ao leitor como a coisa realmente aconteceu. O êxtase e a tristeza, o remorso e como estava o tempo e, com um pouco de sorte, o leitor encontrará o seu caminho até o âmago da própria coisa”.

Um cavaleiro da segunda decadência é uma obra única, um relato da história das ideias e da proximidade entre os campos político e cultural. A edição da Bagaço, no entanto, não cumpre a universalidade de Hermilo, restrito novamente a Pernambuco. Também merecia uma edição mais cuidadosa, posto que temos pesquisadores debruçados sobre a obra de Hermilo, um autor que vem sendo, ainda, timidamente conhecido pelas novas gerações de leitores.

Carolina Leão é doutora em Sociologia