Ao resolver contar a história de sua vida, o escritor argentino Andrés Neuman inicia seu relato se questionando sobre o caráter das recordações, elemento base do trabalho de resgate a que se propõe. Lembrar dói. E é essa dor que o faz perceber que, na verdade, a memória já doía antes de virar narração. O que o motiva é uma necessidade de falar antes que seja tarde, antes de desaparecer silencioso do mundo. Para escrever Una vez Argentina, publicado em espanhol pela editora Anagrama em 2003 e ainda sem tradução brasileira, Andrés recorre a uma memória que lhe pertence - mas não é só sua - para contar a trajetória da sua família e se aproximar de alguma compreensão sobre como foi formando o que é hoje através dos anos. Paralela à história de formação familiar que está no que parece ser o foco da narração, temos a história da memória de um país, de como a violência de sete anos de governo ditatorial, que gerou mais de 30 mil desaparecidos, deixou marcas profundas na vida cotidiana e comum de toda uma nação. O relato se apresenta como uma metonímia da formação do povo argentino, como uma explicação torta de como se chegou ao terror da ditadura militar. Descontínuo, fragmentado e construído a partir de uma grande colagem de recordações próprias e alheias, com tom às vezes trágico, às vezes cômico, a história de Neuman vai, no entanto, muito além de uma novela política, mas é um emocionante relato de aprendizagem e, sobretudo, uma declaração de amor aos ausentes, àqueles que não estão mais aqui. Andrés, nascido em 1977, pertence a uma geração de escritores que não viveu o regime ditatorial, mas que teve a vida inteira definida por ele. Experiência parecida é narrada pelo chileno Alejandro Zambra em Formas de volver a casa(2011), romance que narra as memórias de um escritor que, quando menino, viu a ditadura passar e afetar tudo o que conhecia por realidade e tenta, já adulto, entender o sentido dos episódios isolados que tanto marcaram sua infância. É uma geração que viveu a ditadura sobretudo através da luta dos seus pais e cujos textos têm a missão de dar prosseguimento ao resgate, iniciado ainda na década de 1980, dos anos de regime.

São histórias marcadas pelo luto, pela lacuna deixada por familiares desaparecidos ou mortos pelo autoritarismo da ditadura. Esse luto, que é acima de tudo coletivo, pede explicações, demanda que as histórias pessoais sufocadas pelo regime sejam contadas, que seja atribuída a importância devida àqueles que lutaram e pagaram com a própria vida. O lembrar, ainda que com a memória alheia, passa a ser um ato que restaura laços comunitários e sociais, laços que foram destruídos no exílio ou destroçados pela violência daqueles que governavam. Os rastros da ditadura são bastante visíveis e fortes na literatura produzida nos anos depois do regime, tanto nos anos imediatamente posteriores aos processos de redemocratização, quanto nos anos 2000. São textos narrados em primeira pessoa, entrevistas e romances que buscam dar novos significados à experiência, fazer com que os anos passados sobre o regime militar não passem em branco. No caso de Neuman, o resgate da história familiar, tantos anos depois, assume a função de resgatar as histórias e os vínculos perdidos durante o período do regime militar, lutando contra o cancelamento do passado e impedindo que a catástrofe que está logo atrás passe despercebida. A memória acaba representando o elemento que permite a redenção, que permite que a experiência seja transmitida, processada e atue como elemento criador de novas possibilidades no presente.

Essa capacidade humana de colocar a sua vivência subjetiva na forma de um discurso, de uma narração, e assim de compartilhá-la, seria justamente o fator que caracterizaria a própria experiência. Somente a linguagem é capaz de libertar o aspecto mudo da experiência e é esse o ponto central do famoso texto de Walter Benjamin sobre Nikolai Leskov, escritor russo que teria sido o último dos verdadeiros narradores. As reflexões benjaminianas nos levam até o final da primeira Guerra Mundial, onde está situada a perda primeira do sentindo da experiência, ou o momento onde a narração se separa do corpo, ruptura que teria sido causada pelo horror da guerra que fez com que os homens voltassem mudos dos campos de batalha, impossibilitados de compartilhar suas vivências nas trincheiras, incapazes de alcançar qualquer nível de compreensão dos fatos presenciados. Pela primeira vez, os fatos vividos eram fortes demais para o corpo humano: do passado da guerra, só as nuvens foram conservadas, todo o resto foi destroçado pela chegada de um horror imprevisível, que desorientou os homens, tornando-os incapazes de se mover e de reconhecer o mundo onde viviam. Leskov foi, portanto, o último dos narradores, o último representante de um costume milenar de se transmitir histórias, do apego à experiência que passa de boca em boca, onde a empatia era tão grande que as memórias se tornavam coletivas ao passo que se materializam através da narração. A época de Leskov, portanto, era o tempo em que o que se narrava era o que se vivia, o tempo em que o sentido era pleno, evidenciado pelo total entendimento entre aquele que narra e aquele que escuta: o eu presente em cada história contada era sempre um eu coletivo, compartilhado.

A noção benjaminiana de experiência, portanto, afasta-se do senso comum que a coloca como um atributo inerente aos seres humanos, ligado direta e subjetivamente à realidade, sem nenhum tipo de mediação, ou seja, pequenas partes independentes da vida. É a definição da experiência através do discurso. Dentro dessa linha argumentativa, os eventos traumáticos podem ser encarados como a experiência falha por excelência pela sua impossibilidade de serem narrados e acabarem desaguando em um silêncio angustiado. Por outro lado, o processo de luto carrega dentro de si um imperativo que demanda que aquilo que se viveu seja narrado, que a memória possa, finalmente, falar e assim redimir o corpo da dor que ainda carrega. O imperativo da fala, ou o caráter de redenção que a narração da memória carrega, foi retratado alegoricamente pelo escritor argentino Ricardo Píglia em A ilha, uma das narrativas que constituem o romance policial A cidade ausente(2003).

Narrada por uma das personagens como a chave de compreensão de todo o enigma que perpassa e une a ação do romance, a história descreve um lugar onde a linguagem se transforma completamente ao longo de intervalos imprevisíveis de tempo. Não se trata, como é de se esperar, de pequenas mudanças, de atualizações ou de palavras que caem em uso ou desuso ao longo dos anos, lenta e progressivamente: nesse pequeno pedaço de terra perdido no mar, um idioma completamente novo passa a ser usado de tempos em tempos, em um ciclo descontínuo e imprevisível, que pode variar entre dias, meses e anos. A cada novo ciclo, todas as pessoas passam a falar e a compreender imediatamente a nova língua, esquecendo completamente a anterior. O processo acontece de forma natural, sem nenhum conflito e, por isso, a própria percepção do fenômeno só é possível através do olhar de um estrangeiro. A instabilidade linguística à qual a ilha está submetida define por completo a vida ali. No cotidiano, são criadas pequenas confusões e mal-entendidos: cartas chegam com símbolos que não podem mais ser compreendidos, grandes poetas se perdem e as relações humanas mudam, pois é possível que o amor que existia em uma língua se transforme em ódio em outra língua. Dentro dessa mutação eterna, é compreensível que nenhum relato seja possível. Acima de tudo, no entanto, o que os habitantes da ilha e as suas trajetórias nos mostram é que sem a possibilidade de narração não há saudade, não há lamentos e o próprio conceito de verdade só pode ser pensado através da rapidez e da efemeridade. Na ilha, através da existência de um tempo que passa sem narração, nenhuma memória é construída e a vida é baseada na esperança que a linguagem finalmente encontre sua forma definitiva e permita que o próprio mundo assuma também a forma a que está destinado. Mas também se espera que as pessoas assumam as suas formas e possam finalmente se compreender. A linguagem aparece como o caminho para a felicidade, como uma utopia inalcançável e a narrativa como uma promessa eternamente adiada, onde a memória do passado vai, por fim, passar a existir.

E é justamente esse caráter de redenção que os relatos dos anos de ditadura ganham nos primeiros anos após a abertura política. Sobretudo na Argentina, nas décadas de 1980 e 1990, surge uma forte tendência testemunhal, impulsionada pela utopia de não esquecer nada através do recém-conquistado direito à fala. É através da construção de um discurso em primeira pessoa — de uma narração do eu — que pessoas que viram tudo o que acreditavam e até mesmo o que eram serem destruídos pelos regimes ditatoriais e começam a se reconstruir e a se projetar novamente em sonhos e planos para o futuro. A escrita, então, não era mais apenas um recurso literário, mas uma experiência cognitiva, ou seja, a instância de narrar é por si só forjadora de identidade. Em outras palavras, é a materialização do ser escrevendo: eu me torno aquilo que meu discurso estabelece, em um processo duplo. São anos marcados pelo surgimento do testemunho em diversas formas e em diversas mídias: depoimentos, entrevistas, livros de memória, vídeos, romances. A pesquisadora e teórica da literatura argentina Beatriz Sarlos vê esses anos como o surgimento de um novo fenômeno, que chamou de guinada subjetiva. Seriam, dessa maneira, anos marcados pela tentativa da reconstituição da vida através da rememoração da experiência e da revalorização da primeira pessoa como ponto de vista.

No entanto, acompanhando essa urgência pela fala, vem a sensação de que as palavras não são suficientes para expressar a dor vivida. É, como disse Benjamin, o sentimento de que os eventos vividos tornaram-se, por fim, individuais, que ninguém pode jamais entender o que foi sofrido. A situação traumática, desse modo, só existe dentro de um paradoxo: a superação do luto carrega consigo um imperativo que demanda uma narração que vem sempre acompanhada da percepção angustiante de que a linguagem não é suficiente frente ao que foi vivenciado. O desafio, dentro das narrativas de trauma, residiria justamente no contorno desse paradoxo através da busca por alternativas que minem a bruta e crua facticidade da experiência em uma cadeia significante que, ao mesmo tempo em que é fiel aos acontecimentos, expresse ao menos minimamente a vivência subjetiva, sem desaguar em uma metáfora que não comunique nada para o resto da sociedade. É, como bem colocou Neuman na abertura de sua novela, a percepção de que as recordações são sempre dolorosas, mas ainda mais carregada de dor é a perspectiva de desaparecer da terra antes de ter a possibilidade as expressar.

Sob esse ponto de vista, esses textos são produtos de uma vontade de reminiscência, chamando a atenção do presente a tudo aquilo que não se realizou no passado e colocando os dias atuais (e a si mesmos) como produtos diretos de um passado entendido como catástrofe. Entretanto, se no contexto argentino o acerto de contas com o passado já começa no governo de Alfonsín, em 1983, através de uma série de medidas políticas e jurídicas que deram início ao julgamento dos crimes cometidos durante o governo militar, no Brasil a transição à democracia é controlada pelos militares e as discussões sobre os anos de ditadura foram adiadas e relativizadas em um nível que seria inaceitável na Argentina. Idelber Avelar*, professor universitário de teoria literária e autor de Alegorias da derrota — A ficção pós-ditatorial no trabalho de luto na América Latina, ressalta que mesmo no Chile, país cuja lei de anistia funcionou de maneira muito semelhante à brasileira, o acerto de contas com a ditadura avançou muito mais do que no Brasil e condenou cerca de 700 militares desde 2004, enquanto o Brasil ainda está envolvo em polêmicas e entraves a projetos como o da Comissão da Verdade. O caráter amnésico e apaziguador da relação brasileira com os anos ditatoriais não tem comparação entre os países vizinhos. No Brasil, mais do que em qualquer outro país latino-americano, os anos do chamado processo de redemocratização foram marcados por uma grande euforia, pela promessa de progresso e pela sensação de que, enfim, tudo estaria bem. Através da proposta de deixar os anos anteriores para trás, fomos empurrados em direção a um futuro onde não existia espaço para a reflexão do passado.

Esse esquecimento passivo acaba sendo refletido na produção literária brasileira, como pode ser visto em algumas memórias e testemunhos que revisitam os anos de regime. Avelar, ao pensar nesse tipo de relato, cita os textos de Fernando Gabeira, onde existe uma forte autocrítica ao passado militante que leva à constatação do progresso, de como a situação efetivamente melhorou e na sensação de que agora sim tudo vai ficar bem. Em O que é isso companheiro, o político e jornalista narra em primeira pessoa os seus anos de militância na luta armada brasileira nos anos 1960, contando a sua versão do sequestro do embaixador americano Charles Elbrick logo após a declaração do AI-5, ato que suspendia os direitos civis brasileiros. Escrito dez anos depois, no entanto, O que é isso companheiroé marcado por um tom analítico, onde a real necessidade dos anos de violência cometidos é posta em questão e colocada quase como ilusões juvenis. Dessa maneira, no relato que se tornou símbolo do testemunho político no Brasil, que foi transformado em um filme que concorreu ao Oscar de melhor produção estrangeira, a rememoração dos anos de luta contra o regime acaba desaguando na certeza de que as ilusões do passado finalmente ficaram para trás, na necessidade de agora voltar o rosto para frente.

Entretanto, do outro lado, temos o trabalho alegórico e crítico dos anos de ditadura e do próprio esquecimento, cujo melhor exemplo talvez esteja no romance de Silviano Santiago Em liberdade, que forja um diário que teria sido escrito por Graciliano Ramos logo após a sua saída da prisão, na ditadura de Getúlio Vargas. Em uma introdução, o autor mineiro explica como o manuscrito teria ido parar em suas mãos e as razões que o levaram a publicá-lo, além de supostos detalhes do documento (rabiscos, rasuras, formas de organização). Em um extenso levantamento biográfico, Santiago mistura fatos reais da vida de Graciliano, de seus anos passados na prisão e de sua readaptação à liberdade, com reflexões e referências aos assassinatos de Cláudio Manuel da Costa na inconfidência mineira e de Vladimir Herzog nos porões da ditadura. O entrelaçamento da vida dos três mártires, além da narração de fatos da vida do próprio Silviano, acaba mostrando como a história pode se repetir e é um manifesto claro contra a proposta de esquecimento.

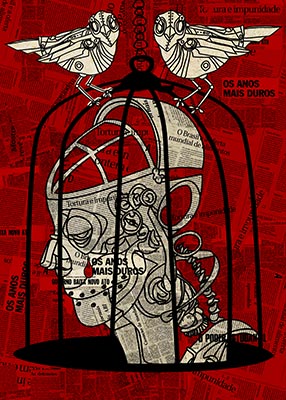

OS ANOS 2000

As histórias contados nos anos 2000, ou os relatos da geração seguinte àquela que realmente viveu durante os anos de ditadura, carregam um significado especial. Os autores, que tiveram uma experiência muito particular do regime militar, ou que viram a violência e a luta dos seus pais através das lentes da infância, compartilham um sentimento de incompletude, de que grande parte de suas histórias está omissa ou mal interpretada. Dessa maneira, eles tentam, a cada dia, reconstruir suas trajetórias, dando-lhes novos significados. Nesse processo, estão unidos através da criação de uma trama de peripécias fictícias baseadas em memórias reais, misturando lembranças recentes, distantes e alheias. Se, nos primeiros anos da chamada redemocratização, o caráter de verdade dos relatos era indiscutível, se todas as histórias tinham a sua veracidade confirmada e garantida através do sofrimento, o passar de quase duas décadas traz o questionamento acerca da validade desse pensamento e acaba gerando uma literatura pós-ditatorial ainda mais alegórica, à medida que totalmente baseada na ausência. É, como afirma Idelber Avelar, “uma espécie de epitáfio sem corpos, de canto fúnebre sem sepultura”.

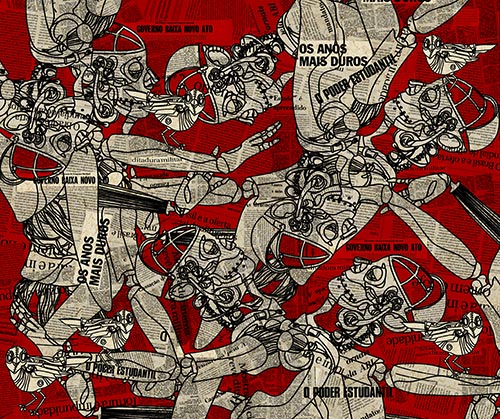

Esses escritores tentam se reinventar através de suas histórias e a ficção aparece cada vez mais misturada às memórias com o objetivo de resgatar a parte de suas histórias que desapareceu junto com os familiares que sumiram misteriosamente, que foi roubada nas salas de tortura e que foi calada de tantas maneiras durante os anos de regime militar. Idelber Avelar, ao ser questionado sobre a especificidade desses romances, coloca que, antes de tudo, poderíamos detectar uma categoria especial de luto, com mecanismos de expressão e organização também especiais. Dessa maneira, “tudo ali funciona para instalar de forma poderosa a especificidade do fardo que vivem os filhos e netos: fazer o luto por pessoas de quem você não possui absolutamente nenhuma reminiscência. Ou seja, um luto que começa com uma espécie de paradoxo retrospectivo, no qual se deve em primeiro lugar construir — não reconstruir, mas construir — o próprio objeto do luto”. Ao propor se reinventar através do discurso, essa geração está afirmando que não acredita mais em uma verdade literal, na possibilidade de existência de uma referência indubitável, mas se percebe como reconstrução literária feita através de fragmentos esparsos, propondo que dentro da análise dos fatos narrados não importa mais a verdade biográfica, mas a reflexão que ela traz sobre o sujeito da escrita.

O exemplo mais claro desse processo talvez esteja no cinema, em Los Rubios, filme da argentina Albertina Carri. Em um misto de documentário e ficção, a diretora busca investigar o que está por trás do desaparecimento e assassinato de seus pais quando ela tinha três anos de idade. Com uma câmera que treme, enquadramentos falhos e imagens de baixa qualidade, o filme joga em vários níveis com as contradições da memória, do que é verdadeiro, do que é ficcional. Nos primeiros minutos do filme, a câmera foca no rosto de uma moça de cabelos castanhos, óculos quadrados e expressão séria que informa: meu nome é Analía Couceyro, sou atriz e neste filme interpreto a cineasta Albertina Carri. No decorrer do filme, portanto, a protagonista — aquela que narra as suas memórias, que entrevista antigos vizinhos em busca das histórias de seus pais e que folheia álbuns fotográficos — é uma atriz. Ao fundo, no entanto, vemos a própria diretora. Dirigindo a sua intérprete, guiando a interpretação, o tom e a velocidade das falas. Em outras palavras, criando uma representação de si mesma através da voz e do corpo alheios e o que resulta isso é a questão que o filme não pode responder: existe uma realidade por trás das distorções da memória? Existe realmente uma verdade a ser resgatada, há um ponto de intercessão entre tantas diferentes versões?

Em um dos últimos planos, Albertina (Analía) lê as anotações de seu diário: “A geração dos meus pais, os que sobreviveram a uma época tão terrível, reclama ser protagonista de uma história que não lhes pertence. Os que vieram depois, como Paula e Andrea, as minhas irmãs, ficaram no meio, feridos, construindo suas vidas entre imagens insuportáveis”. No fundo, o relato de Albertina se encontra com o de Neuman que resgatamos no início do texto. São procuras desesperadas por sentido, tentativas de tornar cada uma das imagens um pouco mais suportáveis. É um resgate da força que foi roubada pela violência militar, resgate também de uma história, de uma imagem refletida pelo espelho.

*Em Alegorias da derrota – A ficção pós-ditatorial no trabalho de luto na América Latina, publicado em 2003 pela editora UFMG, Idelber Avelar analisa o cenário da produção ficcional na América Latina a partir da análise de um corpus de romances selecionados, sobretudo romances publicados nas décadas de 1980 e 1990. Para a elaboração dessa matéria, entrei em contato com o professor da universidade americana de Tulane e o questionei sobre as possíveis mudanças que podem ser identificadas na produção atual, dos anos 2000, e pela gentileza gostaria de agradecer ao professor, cuja entrevista serviu de inspiração e guia para a elaboração desse ensaio.