Sobre vocação: “O papel do escritor é o de despistar”

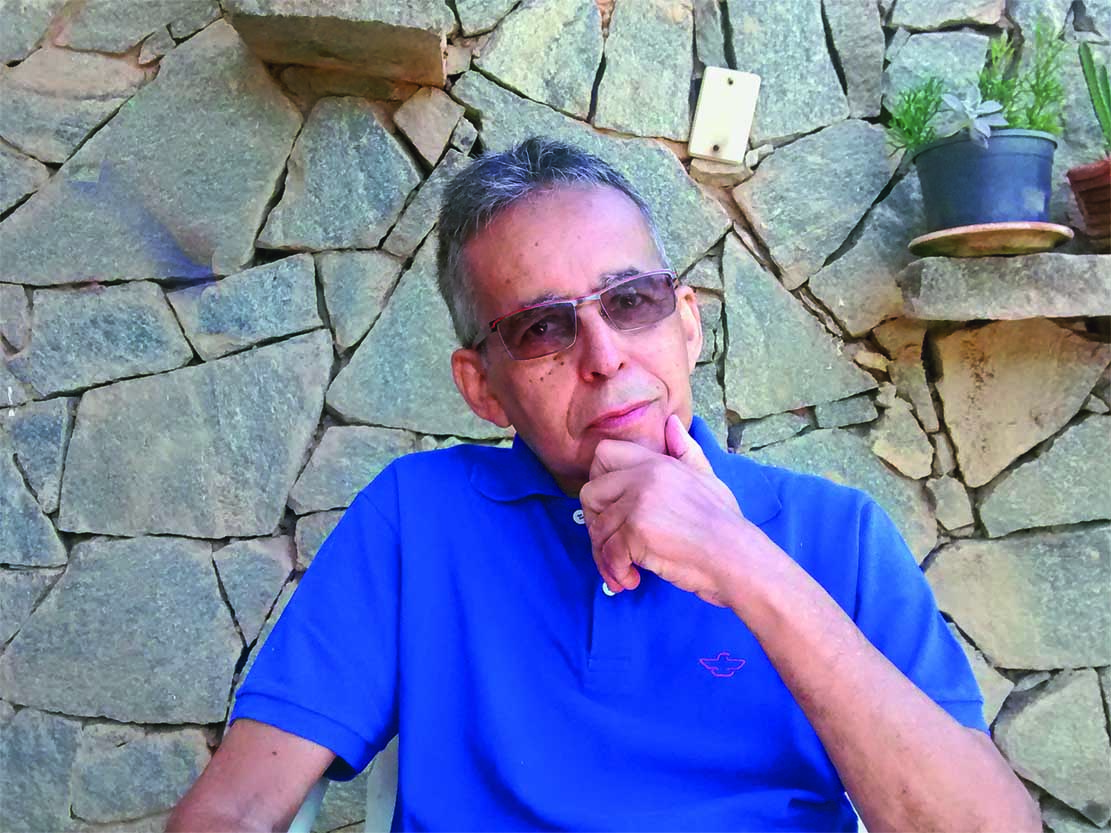

Jeito de matar lagartas (Companhia das Letras), de Antonio Carlos Viana, surge quase seis anos após seu Cine privê (Prêmio APCA) – e quando o contista se diz outra pessoa. Suas histórias ainda falam de tipos à margem da sociedade, para os quais não há piedade; a linguagem permanece certeira e parece se desenvolver sem esforço; Viana segue, claro, atento à construção de conflitos e à atmosfera do livro. A mudança no autor aracajuano se dá em outro plano.

Em outubro do ano passado, aos 70 anos, Viana foi diagnosticado com mieloma, um tipo de câncer de medula. Depois de quase “deixar este mundo”, como diz, ele deu início à quimioterapia, ao mesmo tempo em que trabalhava nas provas do novo livro. “Acho que a expectativa de vê-lo publicado me ajudou muito a querer ficar melhor para poder curtir mais uma cria”, diz o escritor nesta conversa via e-mail. “Nesse sentido, a literatura me ajudou a querer continuar vivo.”

Viana, que segue fazendo quimioterapia, se diz bem. Diante da experiência, acredita ter melhorado até sua visão de mundo. “Eu era muito depressivo e pessimista”, lembra. “Descobri que não vale a pena ser assim.” Na entrevista a seguir, ele fala sobre a relação entre literatura e realidade, o papel do escritor, o domínio sobre a emoção e o gênero do qual é mestre.

Suas personagens são solitárias, decadentes, pobres ou ricas demais, religiosas ou blasfemas, desafortunadas – por mais cativantes que nos pareçam. O que o atrai a esses tipos?

Não creio que o escritor escolha suas personagens para defender determinado ponto de vista. No meu caso, elas surgem de repente, sem nada premeditado. Nunca me sentei para escrever um conto pensando assim: hoje vou colocar uma personagem f... da vida. O conto surge de uma palavra, de uma frase, e é o movimento dessa palavra, dessa frase, que vai fazer surgir aquela personagem e aquele espaço. O passo seguinte é deixar que o conflito venha à tona. Não posso dizer que me sinta atraído por aqueles tipos que habitam minha ficção. Não existe essa relação. Eles se fazem por si mesmos, trazem toda uma carga semântica que cabe a mim desenvolver a partir de um nada. Me lembro perfeitamente de como nasceu o conto “Cine privê”. Eu ia caminhando pela Avenida São João, em São Paulo, e vi aqueles cinemas pornôs com suas cabines privativas. Aí me veio a frase (estou citando de cabeça): “Tem certas horas que seu Manuel acha que nasceu para limpar toda a sujeira do mundo”. A frase era tão boa que o resto da história se fez por si só. Aí o tema foi se desenrolando, apareceram a mulher dele, a filha, os travestis, o teatro de sexo explícito, a vida miserável de seu Manuel. O que me atrai numa personagem é antes de tudo a riqueza que ela traz para ser explorada ao máximo. Nem sempre a personagem traz essa riqueza e o conto simplesmente não deslancha.

E quanto às suas próprias questões pessoais, como entram na sua literatura?

As questões pessoais nunca entram nem devem entrar diretamente na literatura, senão o conto, romance, poesia, ou seja lá o que for, vira autobiografia. Elas entram sorrateiramente, disfarçadas, é para isso que existe a ficção. O papel do escritor é despistar. Muitas vezes o leitor pensa que aquilo realmente aconteceu, mas não aconteceu. Há outras coisas que realmente aconteceram e aparecem ali com uma roupagem própria e o leitor passa por cima, nem percebe que fizeram parte da vida do autor. Muito das nossas experiências servem como pano de fundo para as histórias, mas não a experiência em si.

O senhor possui formação acadêmica em literatura, e baseia sua escrita na racionalidade, na técnica e na exatidão da linguagem. Por que moldou sua literatura dessa forma?

Desde que comecei a escrever sempre coloquei a forma acima do conteúdo (essa dicotomia será sempre discutível). Acho que foi fruto de meus estudos de teoria literária. Antes de começar a escrever meus primeiros contos, eu já tinha lido muito os teóricos da literatura e feito análises a partir dessas teorias. Nunca fui um estudante de dar valor a um livro pela “mensagem”, e sim pela forma como ele traz essa “mensagem”, digamos assim. Em certos momentos, se não tomarmos cuidado, a teoria termina sufocando a criação. E isso aconteceu comigo uma certa época. O resultado foi ficar sem escrever durante um bom tempo. Foi preciso trabalhar minha desvinculação das teorias para deixar que as histórias se fizessem por si mesmas. Ninguém consegue escrever criticando cada linha que escreve. Isso vira tortura. Só me senti mais dono do terreno quando abandonei o crítico que havia em mim e deixei que o ficcionista viesse à tona para dizer o que bem quisesse. Claro que em determinado momento, quando vamos trabalhar melhor o texto para entregá-lo à editora, esse crítico ressuscita, mas não pode ficar brigando o tempo todo com o ficcionista. A busca da exatidão da palavra vem dessa minha formação e da leitura dos grandes autores que não se deixam levar pela emoção.

Assim como a temática, a forma narrativa parece se manter ao longo do livro. O que espera atingir quando começa a escrever um novo conto? A experimentação e a mudança não lhe interessam?

Uma das coisas que mais prezo num livro de contos é a sua unidade, seja ela narrativa ou temática. Se o autor ficar mudando de estilo e de forma a todo instante, o leitor fica desnorteado. Quando estruturo meus livros, muitas vezes abandono boas histórias porque elas destoam das outras. Procuro criar um universo em que o leitor mergulhe e ao final da leitura tenha uma visão unitária do conjunto. Ele precisa dizer para si mesmo: “que livro sufocante”, ou “que livro engraçado”. O que não pode acontecer é ele dizer “o que foi mesmo que acabei de ler?” O autor quer ser sério ou cômico? Se eu fosse fazer experimentação não seria só em um conto ou dois. Essa linha teria de nortear todo o livro. Pode ser que isso aconteça um dia, fazer um livro experimental.

Seus contos não julgam os personagens, nem é objetivo principal criticar suas realidades (pobreza, abandono), frequentemente tratadas com humor. Que tipo de reação o senhor espera que os leitores tenham frente a essas situações? Como escrever sobre isso muda sua relação com essas questões e situações reais?

Nenhum escritor pode julgar suas personagens, senão fica uma coisa meio cabotina, como se ele tivesse toda a verdade do mundo em suas mãos. E é muito fácil a gente incidir nesse erro, pois basta uma palavrinha a mais ou a menos para o autor aparecer com seus julgamentos. Daí ser muito difícil a arte de escrever. Na vida real, estamos sempre julgando os outros, o que também não é bom. Afinal, a vida não pode se transformar num tribunal, muito menos a ficção. Daí o trabalho incansável com a palavra, estar sempre atento ao que se colocou no papel. O papel do escritor é apenas mostrar, o leitor que tire suas conclusões a partir do material que tem em mãos. Claro que a gente escolhe um ângulo para contar aquela história, mas esse ângulo tem de se aproximar o máximo do grau zero da escritura, relembrando o grande Roland Barthes. Não creio que a forma de narrar mude nossa visão de mundo, nossa relação com as questões e situações reais. O olhar, quanto mais neutro (o que é difícil) melhor.

Boa parte das personagens do livro é religiosa. Sem a religião, acha que elas estariam mais infelizes (ou menos felizes)? E quanto ao senhor, o que lhe consola e dá forças?

A religião não chega a ser um tema na minha pequena obra. Ela entra sempre como contraponto a um mundo por demais profano, criando aquilo que é essencial a um conto: o conflito. Não se trata de personagens religiosas, mas danadas pelo corpo exigente, por uma culpa, por uma frustração amorosa. Há um momento em que o sagrado e o profano se mesclam tornando ainda mais agudo o conflito em que elas chafurdam e do qual não conseguem sair (“Missa de sétimo dia” é um exemplo disso). Não vejo a religião como conforto, ela é apenas uma pedra a mais no nosso caminho, que leva antes a uma nova queda que à salvação. O que me dá forças (tenho descoberto isso após ter sido diagnosticado com um mieloma), o que me consola vem muito mais da minha relação com a força de criar que ainda não morreu em mim que de qualquer outra coisa.

O senhor já argumentou que a literatura não muda a realidade, mas é capaz de mudar indivíduos. De que forma os livros o transformaram?

É que o ato de leitura, assim como o da escrita, é um ato muito solitário. Você pode até partilhar depois o que leu com alguém, mas a experiência da leitura você não passa. Pensar que a literatura pode mudar a realidade é apenas o desejo de algum escritor ingênuo ou muito vaidoso de sua arte, a ponto de vê-la como capaz de alterar o mundo. Seria ótimo se fosse assim. Escreveríamos um livro mostrando a injustiça da sociedade e em algum tempo essas injustiças estariam sanadas. A arte, em geral, pode alterar nossa visão de mundo particular, fazendo-nos compreender melhor o que nos cerca. Me lembro dos primeiros livros que li e como eles me transformaram porque fui tocado pela forma como os autores os construíram. Desde então meu olhar foi se conformando ao olhar desses autores porque era aquilo que eu estava procurando. Para um livro nos transformar é preciso que estejamos ansiando por aquela transformação.

Quando lançou Cine privê (2009), cujos personagens estavam sempre à margem da sociedade, o senhor dizia escrever sobre o que conhecia. Pode-se dizer que agora está conhecendo a velhice (a qual, junto à infância, é um núcleo importante no novo livro)? O que está achando dela?

Valéry já dizia que o escritor sempre fala de si mesmo quando está falando do outro. A ficção é uma forma de disfarçar o que somos, o que vivemos. Jogamos a responsabilidade para as personagens, mas no fundo elas são o autor porque expressam um olhar particular do real. Como vim de uma família pobre, conheço bem a pobreza e posso falar melhor dela do que quem não a viveu. Falar da riqueza, até posso, mas não vai sair tão verdadeiro quanto quando falo da pobreza. Agora falo da velhice que, queiramos ou não, está aí na nossa frente, na nossa cara. A velhice é uma fase de perdas: perda da vitalidade, da saúde, dos amigos. Tudo é perda. Não adianta edulcorá-la como a melhor idade. Não é. Nem sei se há melhor idade, pois todas as idades são problemáticas. Há algo mais angustiante do que a infância, quando nos sentimos tão impotentes diante da realidade que gostaríamos de ajustá-la a nossos desejos?