Por ofício de sua pesquisa, a professora Regina Dalcastagnè conhece bem como a literatura brasileira elabora ficcionalmente o longo período em que o país viveu as consequências de um golpe civil militar. Autora do livro O espaço da dor: o regime de 64 no romance brasileiro (Editora Unb), ela publicou recentemente em sua página de Facebook uma lista de livros que, durante ou pós regime civil militar, articulam seus personagens diante de um contexto cercado de alegorias para ausências, conflitos e medos que povoaram o período.

Como parte da campanha #oqueseidaditadura, que tenta resgatar depoimentos de lembranças que as pessoas têm daquele período, Regina escreveu: "Passei os sete anos de minha pós-graduação, mestrado e doutorado, trabalhando com romances que tinham como tema a ditadura. E eles me ensinaram, e continuam ensinando, muito sobre o que é viver sob a opressão, sobre a necessidade de se manter na resistência e de não esquecer nunca."

A seguir, além da lista indicada por Regina, fizemos uma entrevista com ela sobre essa relação entre a literatura brasileira e a memória dos anos da ditadura.

Diz-se muito que o Brasil, muito mais do países vizinhos como a Argentina e Chile, que sofreram também com ditaduras militares, não consegue elaborar (seja ficcionalmente ou não) sobre sua própria memória. De que forma os livros que estão nessa sua lista quebram com essa nossa má fama?

Muitos dos romances da lista não são memória, foram escritos no meio do turbilhão. Tanto é que nos dão a sensação de que estão em suspenso, sem um final possível – basta observar As meninas, de Lygia Fagundes Telles, ou Reflexos do baile, de Antonio Callado, por exemplo (em uma entrevista que me deu faz muitos anos, Callado dizia que um escritor podia inventar tudo, menos uma revolução que não aconteceu). Creio que nossa história está sendo reelaborada pelos escritores e escritoras, sim. Mas o processo parece ter tido um desaceleramento nos anos 1980 e 1990, quando se esperava que algo muito impactante aparecesse. Tenho a impressão de que foi apenas com a instalação da Comissão da Verdade que se sentiu que era preciso voltar ao assunto. Daí os vários romances que foram saindo, e que estão sendo prometidos – obras que não pretendem dar conta de tudo o que se viveu, mas que se constituem a partir da necessidade de fazer a sua parte.

Em retrospecto, o que suas pesquisas sobre essa literatura que lida com os corpos e fantasmas daquele período te indicaram?

Diante dos absurdos que estamos ouvindo por esse país afora, acredito na necessidade de informação e sensibilização dos mais jovens, e sinto que a literatura ainda pode contribuir com isso. K., de Bernardo Kucinski, por exemplo, foi uma experiência reveladora para muitos de meus alunos de graduação. Eles simplesmente não conheciam essa história ou, pelo menos, não tinham noção da sua dimensão na vida cotidiana das pessoas. A História parece estar sempre distante demais. Acho que muitos dos livros dessa lista buscam exatamente isso, se conectar com o/a leitor/a e dizer “não se esqueçam de nós, era assim que se vivia, era assim que éramos e não queremos que isso se repita nunca mais”. É emocionante olharmos para aquelas fotos de garotas e garotos, trabalhadores e negros que foram arrebentados pelo regime (presos, torturados, mortos), mas a imagem, como dizia Susan Sontag, não é suficiente para nos fazer entender. Para entender o que aconteceu precisamos de narrativas, muitas narrativas. É essa a responsabilidade dos/as escritores/as com esse período de nossa história, e de nossa curta memória.

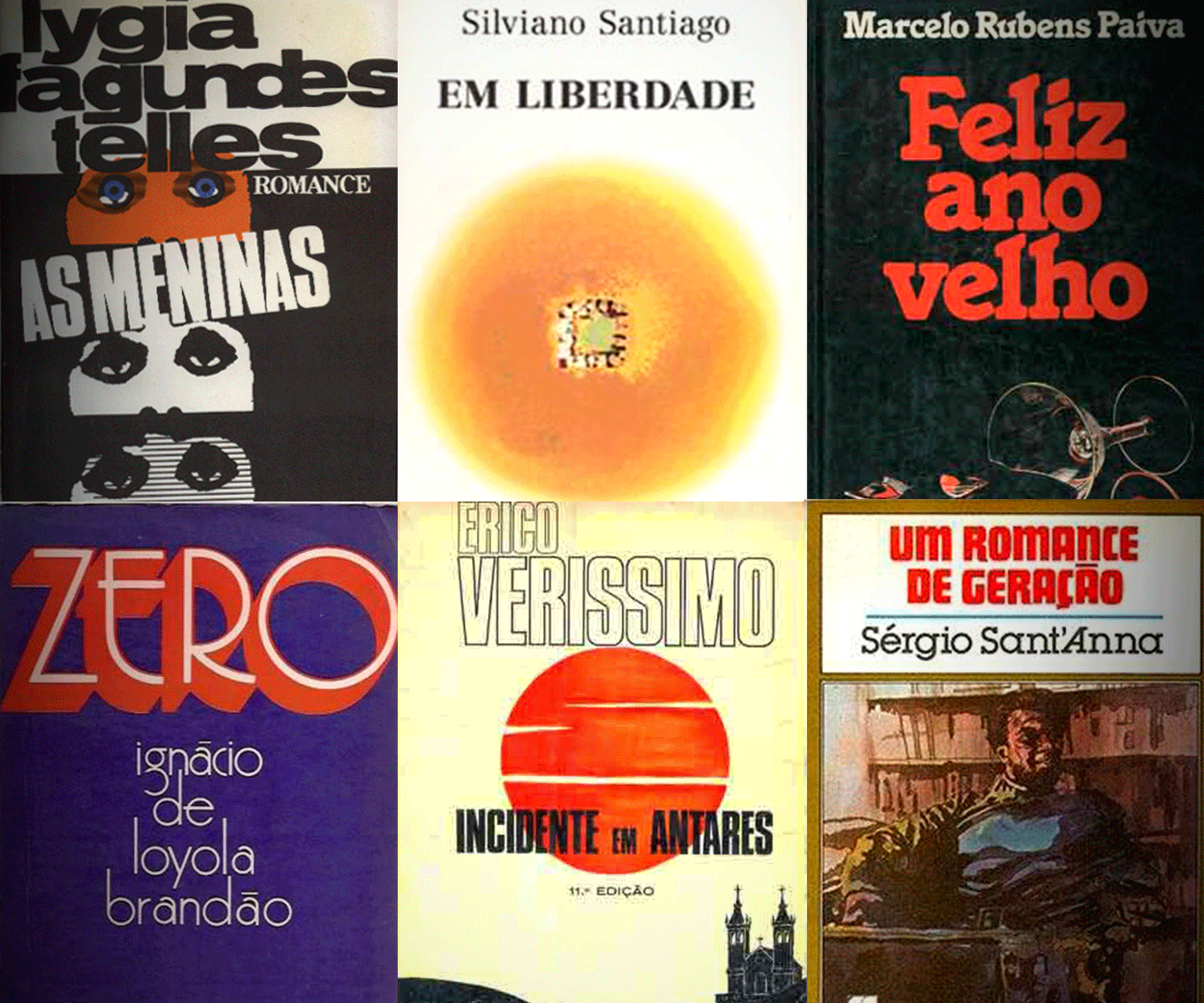

30 romances sobre a ditadura no Brasil:

A festa (1976), de Ivan Ângelo

A voz submersa (1984), de Salim Miguel

Amores exilados (1997), de Godofredo de Oliveira Neto

As meninas (1973), de Lygia Fagundes Telles

Avalovara (1973), de Osman Lins

Azul corvo (2010), de Adriana Lisboa

Bar Don Juan (1971), de Antonio Callado

Em câmara lenta (1977), de Renato Tapajós

Em liberdade (1981), de Silviano Santiago

Feliz ano velho (1982), de Marcelo Rubens Paiva

Incidente em Antares (1971), de Érico Veríssimo

K. (2011), de Bernardo Kucinski

Não falei (2004), de Beatriz Bracher

Nem tudo é silêncio (2010), de Sonia Regina Bischain

O fantasma de Buñuel (2004), de Maria José Silveira

O que é isso companheiro? (1979), de Fernando Gabeira

O torturador em romaria (1986), de Heloneida Studart

Os carbonários (1980), de Alfredo Sirkis

Os que bebem como os cães (1975), de Assis Brasil

Os tambores silenciosos (1977), de Josué Guimarães

Outros cantos (2016), de Maria Valéria Rezende

Primeiro de abril (1994), de Salim Miguel

Quarup (1967), de Antonio Callado

Reflexos do baile (1976), de Antonio Callado

Retrato calado (1988), de Luiz Roberto Salinas Fortes

Sombras de reis barbudos (1972), de José J. Veiga

Tropical sol da liberdade (1988), de Ana Maria Machado

Um romance de geração (1980), de Sérgio Sant'Anna,

Zero (1975), de Ignacio Loyola de Brandão