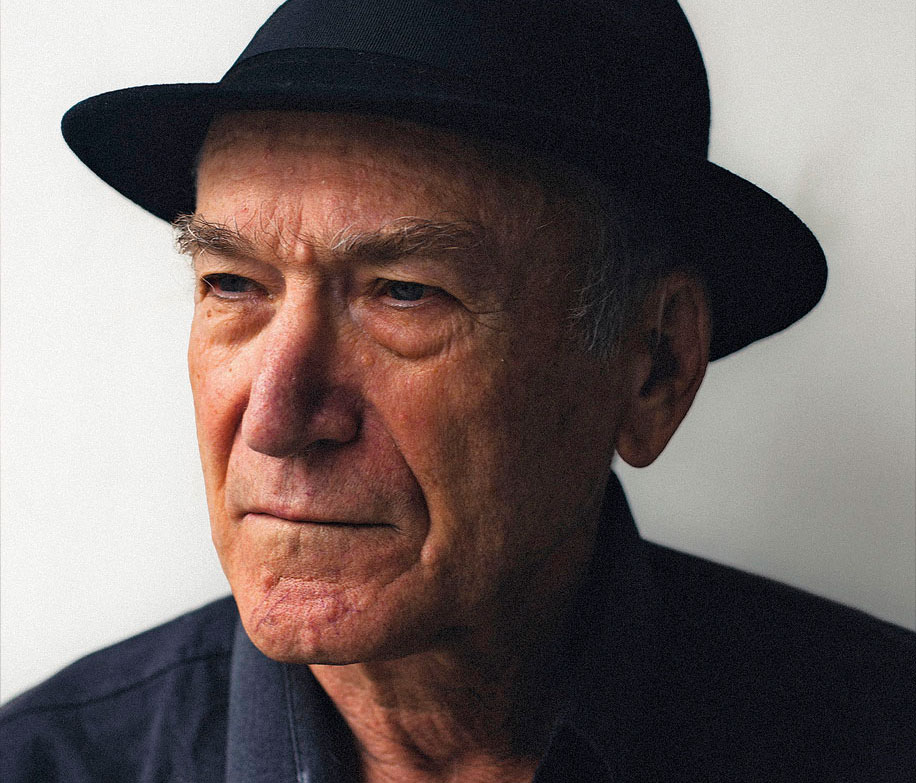

Em sua estreia tardia na literatura, aos 74 anos e após uma carreira no jornalismo, Bernardo Kucinski nos deu aquela que é considerada uma das grandes obras sobre a ditadura militar brasileira, baseada na experiência familiar do autor. K.: Relato de uma busca (2011) carrega o clima de opressão e vertigem que não é sentido nos livros de História e a angústia de um pai à procura de sua filha, desaparecida durante a ditadura. Agora, o escritor, que já publicou uma coletânea de contos sobre o tema e uma novela policial, lança Os visitantes (Companhia das Letras), narrativa breve que funciona como uma reflexão sobre K. e sobre questões como a representação literária da ditadura, a confusão entre fato e ficção, o impacto em pessoas reais envolvidas na narrativa e a estetização do mal. Bernardo Kucinski falou ao Suplemento Pernambuco sobre o confronto com esses visitantes e consigo mesmo, sobre a mídia frente ao atual panorama político, escolhas que deixam o valor literário em segundo plano e a busca por uma voz pessoal.

Os questionamentos apresentados em Os visitantes de fato se impuseram durante ou após a publicação de K.?

Esses questionamentos existiram, embora nem sempre do modo como eu os apresento. Quando surgiu o primeiro, apontando o erro sobre como os nazistas registravam suas vítimas, veio-me a ideia de um sobrevivente de Auschwitz que bate à porta do autor para protestar. Seria apenas mais um conto. Porém, foram se dando outros questionamentos e reações, alguns surpreendentes, inacreditáveis mesmo. Surgiu então, naturalmente, a ideia de uma novela em que sucessivos visitantes, e não apenas um, batem à porta do autor para reclamar.

E por que optou por abordá-los publicamente, na forma de literatura de ficção?

Porque eu já me havia despido de vez da camisa de jornalista e vestido a de escritor. Também fundada em fatos, como K., porém, diferentemente de K., mentalizada. Digamos que K. veio do coração ou do fígado, enquanto Os visitantes veio do cérebro. Já a angústia do escritor de K., por se ver ignorado pela crítica (em Os visitantes), foi um recurso narrativo para dar continuidade e mais humanidade a Os visitantes, que corria o risco de resultar numa sequência enfadonha de bate-bocas intelectualizados.

O narrador fala da escrita como “uma forma de sobreviver”. Qual o papel da literatura, que apareceu tardiamente, na sua vida? De que maneira ela o ajudaria a sobreviver, seja tratando de um tema com o qual se relaciona de forma tão íntima ou numa narrativa policial?

Desde a infância, a literatura me acompanha. Sempre li muito, tanto assim que boa parte se deu cedo demais, numa idade pouco adequada à sua boa fruição. Entretanto a inclinação desde muito cedo pelo jornalismo, ofício que no meu tempo era extremamente gratificante, fez com que eu nunca cogitasse me expressar por meio da ficção. Jamais. Só muito tardiamente, circunstâncias da vida, entre elas a aposentadoria compulsória da universidade, a acentuada decadência do jornalismo, e um surto de introspecção, me levaram a um primeiro experimento na ficção, que saiu relativamente fácil e de resultado que julguei satisfatório. Daí, não parei mais. Deu-se uma explosão de vontade de escrever ficção, a ponto de eu ter escrito, em pouco mais de quatro anos,cinco novelas, três delas já publicadas, um folhetim, e muitos contos. Começar tudo isso aos 73 anos de idade, não deixa de ser uma sobrevida. Tem sido também muito gratificante e, por vezes, até divertido. Lamento não ter começado uns cinco anos antes.

Há quem leia K. como um relato factual, apesar do aviso: “Tudo neste livro é invenção, mas quase tudo aconteceu”. O senhor tentou abordar o desaparecimento e a busca por Ana Rosa (irmã do autor desaparecida durante a ditadura) por meio de uma reportagem? O que a literatura pode alcançar que o jornalismo não consegue ao contar uma história como essa?

Tentei mais de uma vez investigar o desaparecimento, mas um bloqueio psicológico me impediu de avançar. Nunca cogitei escrever sobre o desaparecimento na forma de uma reportagem ou livro-reportagem. K. surgiu quase 40 anos depois dos fatos, de um modo brusco e que lembra o dos livros espíritas psicografados. Escreveu-se por si mesmo, como se eu tivesse sido apenas o instrumento; primeiro um capítulo, depois outro e mais outro, até que resultou numa novela. Alguns críticos dizem que foi uma catarse. Eu tendo a concordar.

E o que o levou a contar a história da primeira novela pela óptica do pai, e não pela primeira pessoa?

Penso que se deu algo parecido à linguagem dos sonhos, em que um personagem pode representar a fusão de muitos outros. O pai em K. é uma fusão de personagens, eu entre eles. Esse foi o recurso principal que permitiu transportar a história para o domínio do ficcional, a despeito de seus conteúdos serem essencialmente factuais. A figura do velho pai também ajudou a dar continuidade à narrativa. K. é composto de capítulos estanques, estruturados como contos, com vozes distintas. Nem sempre há entre os capítulos um nexo direto. Os estilos e formatos também diferem. Era preciso um personagem que ligasse tudo isso, que desse à história um começo e um fim, e esse personagem é o velho pai, K. Mas isso só me ocorreu em meio ao processo da escrita.

O pai que busca sua filha em K. tentou expressar o que sentia por meio da escrita, mas “não alcançava pela palavra a transcendência almejada”. O senhor já se deparou esse limite? Como lida com ele?

Sim. Em alguns de meus contos, sinto que fiquei aquém do que deveria ser expresso, por falta de talento ou traquejo. Em K., a situação decorre não de uma insuficiência técnica do personagem como escritor, e, sim, de um transtorno profundo e de um sentimento subjacente de culpa que levam o escritor a rejeitar a própria literatura.

O senhor esteve entre os jornalistas que denunciaram a ditadura militar. A imprensa vem sendo criticada pela cobertura dos atuais eventos políticos seja por vícios, imparcialidade ou omissão –, e aí destacam-se também iniciativas alternativas, sobretudo online. Como avalia esse panorama?

Vejo a mídia das grandes famílias no Brasil como parte integral do bloco de poder, nele exercendo funções cruciais, entre as quais a de formuladora ideológico-política e a de instrumento de promoção dos seus interesses. Tudo o mais decorre disso, inclusive a lamentável fomentação do ódio que deu início ao processo de impeachment da presidente Dilma.A mídia alternativa dos sites e das redes sociais hoje compete com os grandes jornais na capacidade de criação de significados e os supera em poder de mobilização. Os grandes jornais impressos são uma espécie obsoleta em processo de extinção. Nossa elite, entretanto, embora também obsoleta, não morrerá tão cedo e tentará se assenhorear do mundo digital, assim como se assenhoreou da televisão digital.

Ainda sobre o período recente do país, observa que as pessoas estão mais interessadas ou politicamente conscientes? Qual o estado da nossa democracia e como evitar repetir o desinteresse em relação à tragédia da ditadura e a falta de respostas?

Creio que as pessoas hoje estão muito mais interessadas na política, porque percebem uma relação mais direta e intensa entre o que se passa nos subterrâneos do poder e o que se passa em suas casas; a maioria não percebia essa relação nos anos 1960 e 1970. Por isso reagiram de modo tão forte no ano passado e início deste ano às revelações sobre a dimensão e a extensão da corrupção no campo da representação política. Hoje, passam por uma fase de perplexidade e profundo desconforto ao perceberem o quanto foram manipuladas pela cobertura unilateral e por vezes desonesta da grande mídia, o ponto de apoiarem com entusiasmo e até agressividade o impeachment; também se sentem fraudadas pela Lava Jato, que limitou suas punições a um só lado do espectro político. Creio que tudo isso, mais o pacto de impunidade que está sendo costurado ostensivamente pelos políticos conservadores, somado às políticas antipopulares já introduzidas e que serão radicalizadas, resultarão a curto prazo, a meu ver, numa opinião pública mais esperta e alerta.

Apesar da estreia tardia, o senhor já tem quatro ficções publicadas e um conjunto de mais de 150 contos. Sua produção permanece igualmente intensa? O processo de criação difere entre as obras que têm a ditadura militar como pano de fundo e os textos que tratam de assuntos variados?

Meus processos de criação não variam em função do tema e, sim, de dois estados de espírito, um inspirado, o outro não. Quando estou inspirado, a história flui sem interrupção, como se já estivesse pronta dentro de mim. Só precisa de um ou outro retoque depois. Quando não estou inspirado, o processo é dificultoso. Uma solução é ir a um concerto; levo um caderninho, sento-me numa região com alguma luminosidade e lá pelo segundo movimento começa a vir o impulso inspirador e eu escrevo. Penso que isso se deve à total concentração que reina num concerto de música clássica.

O senhor comentou que chegou a brincar com a voz de outros escritores, emulando-as. E quanto à sua “própria voz” literária, acredita tê-la encontrado?

Acho que ainda não cheguei a um estilo pessoal. Sinto que não nado na linguagem literária com a desenvoltura da minha linguagem jornalística. Como ficcionista, sinto-me como um pintor que consegue imitar com facilidade, não digo um Rembrandt ou um Goya, mas hoje um Picasso, amanhã um Portinari, depois de manhã um Volpi. Ou seja, um fingidor, como diz o poeta, o escritor sem estilo de Millôr. Essa é justamente a minha preocupação atual. Por isso tenho me debruçado sobre nossos clássicos e sobre os bons escritores contemporâneos daqui e de Portugal, Angola e Moçambique, atentando especialmente para a natureza de nossa língua e como devo nela me expressar como escritor.