Nota: a entrevista com Alcir Pécora, reduzida no impresso por questões de espaço, abaixo está na íntegra.

*

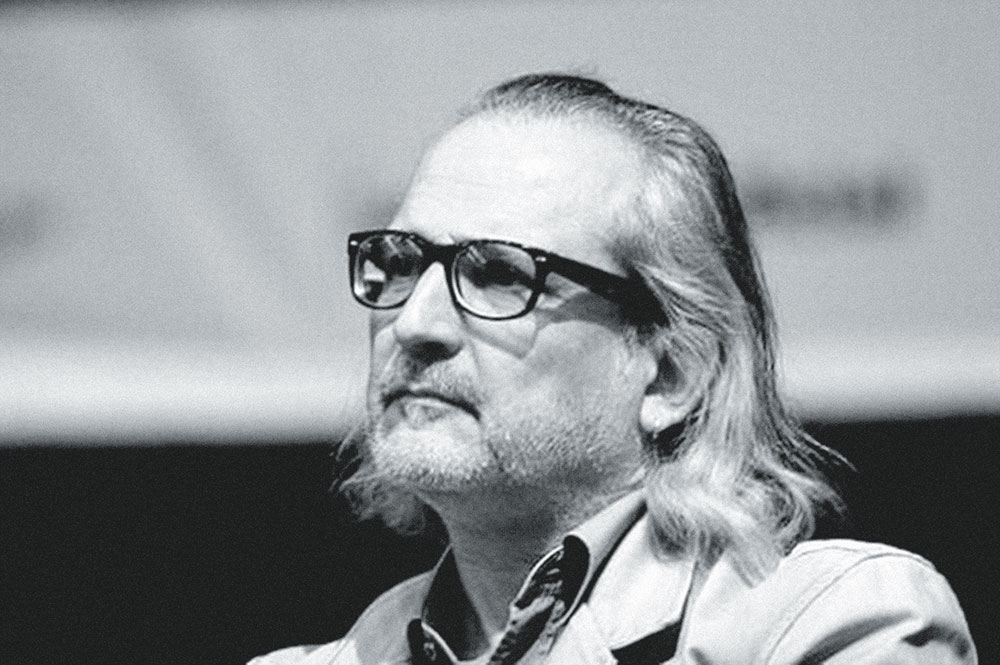

Ainda sem data exata, mas prevista para o início deste ano, a obra do dramaturgo Plínio Marcos será relançada pela Funarte em uma edição cuidadosamente pensada pelo crítico literário Alcir Pécora, que também foi responsável por organizar o legado de Hilda Hilst e Roberto Piva. No total, são 29 peças teatrais compiladas em torno de sete questões principais e distribuídas em seis livros, como vemos nesta entrevista concedida ao Suplemento Pernambuco.

Cada volume contará com uma apresentação dos critérios da edição, bibliografia referente ao autor e à temática em questão, cronologia, iconografia e ensaio inédito escrito por Alcir. Inicialmente pensado para durar 10 anos, o plano de trabalho precisou ser realizado em dois anos e meio, o que demandou grande diligência do crítico: “Espero que seja a última grande coisa que eu faça, porque realmente foi um esforço e um trabalho que não tenho mais disposição para fazer”, comentou.

Famoso, sobretudo, pelos seus personagens marginalizados — prostitutas, bandidos, meninos de rua, catadores de lixo —, Plínio era ácido na avaliação da atualidade de sua obra já no final da década de 1980: “Tem validade não por méritos da peça, é por culpa do país que não evolui nunca, então a peça fica valendo. Se continuar a situação que está aí, a peça vira um clássico”, disse em entrevista a Jô Soares referindo-se à Navalha na carne.

No entanto, Alcir explica nesta conversa que a nova edição a ser lançada busca, justamente, expandir a compreensão redutora de Plínio Marcos enquanto um brutalista ou um pessimista, propondo-se a apresentar aquilo que “permanece nessa obra como candente, como uma questão contemporânea”.

Como foi pensada essa nova edição da obra de Plínio Marcos?

A questão fundamental de uma edição é você estabelecer aquilo que eu chamaria de linhas de força intelectual que organizam o trabalho; você conseguir dar uma visão abrangente e, ao mesmo tempo, específica suficientemente para localizar as questões principais que o autor desenvolveu. Como essas grandes edições são de obras de uma vida inteira, você tem que estabelecer critérios perante uma infinidade de acontecimentos e de um conjunto grande de textos, decidir não apenas aqueles que devem ser editados como as questões que norteiam a produção intelectual em seus elementos fundamentais. No caso do Plínio, isso foi um longo estudo, porque ele está definido por uma questão quase única, que é a do maldito ou do marginal, de uma espécie de teatro popular e brutalista, digamos assim. Essa é uma linha muito conhecida, mas eu queria tratar desse teatro fora dessas questões mais ou menos óbvias, que acabaram por estrangular a visão sobre o próprio Plínio. É muito redutora essa visão de marginal, mesmo quando as pessoas têm uma ideia positiva dele, porque isso fica como um gueto, isso não tem interesse como grande obra. É uma coisa que fica estabelecida como um grande herói, mas de um pequeno grupo. Isso não me interessa. Eu queria saber o que permanece nessa obra como candente, como importante, como uma questão contemporânea.

No total, a coleção contará com seis volumes. Como você fez essa divisão e quais os critérios de seleção adotados para chegar à composição final?

Eu fiz uma divisão da obra em sete questões. A primeira delas foi a discussão do sistema prisional, a questão do marginal e da vida do crime mais associada à prisão. A segunda questão foi a vida do lúmpen, que na época do Plínio parecia muito segmentada — catadores de papel, o carregador do cais etc. —, pareciam lugares muito específicos, mas hoje isso está disseminado, são figuras comuns no interior da cidade. Ou seja, um subproletariado, alguma coisa que não faz parte de uma classe organizada. Naquele momento, tinha-se vista para o proletariado organizado ou fabril, que estava associado ao processo produtivo, mas não para essa gente que gira em torno — os vagabundos, por exemplo —, que não são marginais no sentido de criminoso, mas que vivem de pequenos expedientes ou que têm serviços, porém nunca trabalho regular. Esse universo do lúmpen foi o segundo grande núcleo, e essa compreensão é muito importante para distingui-lo, inclusive, do teatro de esquerda. A terceira coisa foram as questões relacionadas à prostituição. Esse é um ponto absolutamente nuclear na obra dele, associado à vida das prostitutas mesmo, pensadas muito mais enquanto questão existencial do que categoria sociológica. Então, esse lugar se associa com a questão da mulher, mas não tem nada a ver com uma percepção feminista, é mais essa localização da prostituta. Depois, vem a religiosidade, que é uma questão importantíssima no teatro do Plínio. Ele usa o termo religiosidade para opor à ideia de religião, porque ele sempre pensa a religião como algo organizado, que tenha algum tipo de estatuto formal. No caso da religiosidade, é uma espécie de impulso primitivo, em que há uma expectativa, que pode ser mesmo de tipo imanente, em que algo se abre para uma espécie de crença, isso aparece como uma questão fundamental na obra dele. O quinto eixo é... Nossa, eu tô tão cansado com isso tudo, que tô até esquecendo...

A classe média?

Ah, isso, você falou perfeito. Eu já tinha falado pra você, né? Não é exatamente classe média porque não tem classe média. Digamos, “classes médias”. São questões associadas a uma banalidade, à banalização, ao consumo, à televisão, aos media. E o sexto volume reúne justamente aquelas duas últimas categorias que eu te disse (musicais e infantis), em que o peso do espetáculo é determinante, a ponto de, por vezes, ser só um roteiro. Por exemplo, sobre a vida do Noel Rosa, ele faz umas cenas, mas a questão fundamental ali é a música, tem um grande espetáculo associado, não é só o que ele escreve. Então, é nesse sentido que falo de um roteiro, mas não quer dizer que ele afrouxe o aspecto dramático, embora ele já tenha dado a entender que pensava nisso como uma coisa mais rápida, menos teatro, mas tem sempre um núcleo dramático absurdamente notável, visível, no interior da peça. E, finalmente, o teatro infantil que depende do espetáculo porque ele tem muito a ver com danças tradicionais, quitutes, brincadeiras, músicas. Cada livro desses tem títulos que eu extraí de alguma expressão do próprio Plínio, e eu acho que fui particularmente feliz nessa coisa dos núcleos, os títulos de cada volume eu acho que são muito bonitos. No caso desse último volume, chama Roda de samba, roda dos bichos, e a ideia de roda é nuclear nos dois, associada a um princípio de organização quase folclórico em que as pessoas se juntam, seja no bar, seja quando as crianças dão as mãos em cirandas. Para cada um desses conjuntos de espetáculos, tem uma palavra que é chave.

Pode dar outro exemplo?

No caso da prostituta, o nome que eu dei foi Pomba roxa, que é muito significativo como metáfora. Aparece no Querô e aparece em outros lugares, foi quando eu percebi que era uma imagem fundamental na obra dele, e ela tem uma significação em duas direções. Em uma delas, trata-se de uma metáfora direta do órgão sexual feminino, é uma representação da vagina. De outro lado, ela está associada a esse impulso quase metafísico que é a ideia da pomba, do voo, vermelho, rubro, que está associado ao sangue, ao sacrifício, então tem essas duas coisas. De um lado, aquilo que é absolutamente sexual e material; de outro lado, dentro dele é que se revela essa espécie de força que, no limite, poderia ser espiritual.

Como surgiu a oportunidade de preparar essa edição?

Eu estava pensando em editar o Plínio ainda antes de eu fazer a Hilda Hilst, lá pelos anos 2000. Num determinado momento, quando eu já estava começando a fazer a Hilda, o Joaci Pereira Furtado me consultou se eu toparia editar o Plínio. Eu falei pra ele que sim; pra mim, esses três (Hilda Hilst, Plínio Marcos e Roberto Piva) foram uma espécie de trio heroico da adolescência. Eu tinha uma imagem muito poderosa deles. Mas, na época, não houve entendimento entre os membros da família, e eu também não perguntei pra ninguém porque eu já tinha a Hilda pela frente. Muito tempo depois, quando eu já tinha terminado a obra dela, em 2013 mais ou menos, o filho do Plínio que é teatrólogo, Léo Lama, me abordou publicamente, no meio das perguntas que o auditório estava fazendo em uma palestra na Casa das Rosas, e questionou se eu não queria editar a obra do pai dele. Eu falei que sim, que era uma coisa que eu tinha interesse e até certa expectativa, porque já tinham me convidado, mas eu disse que a obra do pai dele merecia uma edição e era suficientemente forte, independentemente de mim ou de qualquer organizador. Quem cuida da obra mesmo é o outro filho, Kiko Barros, e ele me procurou e perguntou se era verdade. Eu disse que faria, mas não tinha editora, não tinha nada. Ele perguntou se eu podia fazer um plano de organização do acervo do pai, e eu comecei a trabalhar com os originais, fui várias vezes na casa do Plínio, onde mora hoje a Walderez de Barros, a primeira mulher dele, e demorei um ano até chegar a essa organização que falei.

Que totalizam 29 peças.

No conjunto inicial de obras prontas, acabadas, eles tinham 26 peças. Depois, nós remexemos e encontramos mais três. O critério para colocar dentro ou descartar era basicamente se havia uma versão original confiável; se não tivesse nenhuma manuscrita ou datilografada por ele, de base inequívoca de autoria, nós cortávamos. Então, começou com 26, e chegamos a 29. Havia várias versões, introduções, modificações, isso a iconografia vai mostrar, a fotografia das páginas modificadas. A grande questão é que o tempo para fazer isso foi absurdo, foi muito apertado, porque eu demorei uns dois anos e meio, e eu tinha feito um plano inicial com eles para durar 10 anos, como demorou a Hilda. Meu cálculo é sempre 10 anos, pra qualquer trabalho que eu faça. Foi um negócio completamente alucinado, nos últimos seis meses eu trabalhei 14 horas por dia, porque não tinha como dar conta. A quantidade de compromissos que você vai acumulando durante a vida acadêmica te impedem de ter trabalho de fôlego desse nível, entende? Foi uma coisa que eu fiz, assim, completamente despropositada.

Qual é a chave de leitura possível para a obra de Plínio Marcos em tempos de politicamente correto e incorreto?

Vai ser uma contradição. Pelo nível de análise que eu faço, de ressaltar camadas, em que o princípio estético é decisivo, isso já coloca um grau de complexidade na leitura das peças. Mas eu estou julgando pelos ensaios iniciais de cada peça, as pessoas não precisam ler isso, elas podem ler o Plínio independentemente do que eu disse. Agora, aquilo que eu escrevi dificulta deliberadamente essa perspectiva e complica as relações simplistas de todo tipo, política, histórica, sociológica, politicamente correta. Os ensaios tentam complicar todas essas chaves e mostrar a inabilidade para lidar com a complexidade de um grande autor. Mas eu também não acho que aquilo que eu escrevi seja capaz de enfrentar nada, uma força do tempo, um vírus a assimilar tudo e tudo simplificar em lugares de bom ou mau, de uma espécie de moralismo. Desse ponto de vista, eu não sei, aí as pessoas reduzem ao que quiserem, porque é meio irresistível aparentemente. É como um vírus do período, da temporada, mas eu não acredito na capacidade interpretativa disso, porque é muito pobre. Não há objeto de arte importante que resista a isso, a gente sempre fica num esquema dúplice de base moralista, o que é bom ou o que é ruim, por mais sofisticado que seja o instrumento utilizado. Mas eu não facilitei em nada, só fiz ensaios cerradíssimos.

Todos os livros vêm com ensaios?

Sim, longos ensaios, o mais curto tem 30 páginas. Mas isso é irrelevante, entende? Isso que você está falando é verdade, eu não acho que vai impedir nada. Eu acho que, quando as pessoas vivem na base desse raciocínio dicotômico e simplista, as outras coisas todas se resumem a isso. Esses valores todos, como o machismo, o sexismo, eu não acho que seja difícil de se aplicar. O que eu mostrei foi que, do ponto de vista da constituição de uma grande obra, a forma como ela se constrói é suficientemente rica para produzir uma concepção original, interessante, poderosa do Brasil, do seu tempo e mesmo de hoje. Eu acho que o Plínio nem tem interesse pra esse tipo de visão contemporânea do politicamente correto ou coisa assim. Eu não fiz preocupado com isso, a preocupação que eu tive foi de não me render a nenhuma dessas coisas, enfrentar todas as questões e expô-las no máximo de sofisticação e elegância que eu fosse capaz de fazer.

Plínio Marcos escancara a realidade em seus aspectos mais desagradáveis e menos nobres. Dentro desse espectro de acolhimento de certo obsceno, é possível observar algum limite ou vale tudo?

Não tem uma regra ética fora do próprio palco, o limite é aquilo que é sustentável pela própria representação; a concepção do espetáculo é que dá o limite. Não há esses parâmetros de ética externa à própria obra, não há uma doxa a que ele obedeça. Vale tudo aquilo que é suportável na concepção do próprio trabalho. Nisso, ele é muito inconveniente e está no limite do intolerável em muitos aspectos.

Mas, hoje, com a difusão de registros ilimitados de violência e crueldade, você acha...

Que ele teria o mesmo impacto que teve na época? Desse ponto de vista da violência, certamente, não. Como isso não é o núcleo da obra, como existem muitas outras questões... O cara fez um escândalo enorme por causa dos palavrões, que eram uma coisa absolutamente surpreendente naquelas peças, o registro de uma gíria baixa, de um mundo marginal, desse universo lexical. Aquilo parecia muito surpreendente; hoje, desse ponto de vista, não tem surpresa nenhuma. Desse ponto de vista, ele está mais fácil de ser assimilado. Mas, hoje, mesmo o fato de lê-lo, de colocar isso no papel, já é difícil, as coisas estão muito mapeadas visualmente, já a disposição de leitura...

Em relação à ideia de uma escrita autêntica da marginalidade, é possível dizer que o Plínio era muito mais um performático do que um outsider?

A imagem que se criou dele era a desse autêntico, de um homem que conheceu essa vida marginal e falava dela com propriedade como alguém que a viveu de perto, como se ele fosse uma espécie de antena direta desse próprio universo, que era capaz de se estabelecer dramaticamente. Eu mostro que, na verdade, ele é um dramaturgo antes de qualquer outra coisa, ele tinha uma forma absolutamente organizada e racional; tem um processo de composição muito forte em que ele falava desse universo marginal, mas ele não poderia ser considerado um igual aos personagens, de modo nenhum. Mesmo porque, biograficamente, ele não era um cara que teve uma vida nem de marginal, nem associada estritamente ao mundo popular, embora tivesse sido palhaço de circo, o que é uma experiência nuclear, decisiva na sua formação. O pai dele era bancário, tinha uma família bem-constituída, nunca foi marginal. Agora, ele é uma figura muito impressionante, é um performer, sim, no sentido em que era um cara com uma força, com uma energia, que onde aparecia mudava o cenário. Um cara muito violento, mas não no sentido negativo. Como se diria? Um tipo entre o sanguíneo e o colérico, que cada vez mais foi se deslocando. Ele foi se tornando uma figura mais anacrônica do que outsider. Ele era um cara que se vestia muito mal, que recusava a fazer qualquer figurino próximo a um universo de classe média, e aquilo, nos anos 1980, quando todo mundo mais ou menos se encaretou. Ele foi ficando cada dia mais estranho, velho dinossauro, louco assim. Mas não acho que isso seja fundamental, isso faz parte da coisa, mas eu não dei a mínima pra nada disso, a única coisa que me interessava eram os textos. Eu só fiz análise de texto, nem sequer fiz análise de montagem, embora conhecesse bastantes montagens do Plínio, eu tentei ao máximo esquecer, porque as montagens são sempre escolhas dos diretores.

Na primeira parte da obra, até a década de 1970, a convivência entre os personagens sempre corresponde ao exercício de uma tortura mútua e à ausência de solidariedade. Isso permanece na década seguinte?

Esse núcleo conflitivo entre os personagens, que é muito agudo, isso se mantém durante toda a carreira, embora se atenue em alguns lugares. É verdade que, na minha opinião, não tem a mesma força no conjunto da obra como tem nessa primeira parte, que é muito coesa. Essa produção dos anos 1960 e 1970 é imbatível. Esse princípio conflitivo, que é a base do dramático, da concepção do próprio teatro dele, isso se mantém, mas se expande de várias maneiras. No caso da primeira parte, está associada a uma espécie de "mundo cão", a uma exploração de miséria. Quer dizer, toda fraqueza é imediatamente explorada de uma forma venal, miserável, mesquinha; tem uma mesquinhez a gerir todas as relações subalternas e elas nunca se organizam em torno de um princípio de solidariedade que permitisse uma transformação. Ao contrário, as diferenças são utilizadas pra submeter, pra humilhar, pra rebaixar. É uma espécie de reprodução amplificada de um sistema exploratório que existe no conjunto da sociedade; o que existe nas personagens subalternas é uma amplificação da miséria que gera a subordinação. Então, nesse sentido é uma visão totalmente desencantada das classes populares, não há um idealismo do proletário ou das figuras inferiorizadas socialmente, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, não há transformação em monstro, porque há brutalidade, há violência, há rebaixamento, há humilhação, mas também há uma compreensão de humanidade como rara obra alcança. Isso é uma grandeza do Plínio, magnífica: reconhecer mesmo na coisa mais miserável e mais sórdida um princípio de humanidade. Não há recusa do humano em nenhuma dessas circunstâncias; é uma visão de uma generosidade... Em oposição dialética a esse lado do brutalismo que se diz, há uma capacidade de acolhimento que é quase religiosa, como ele diria, certamente, mais tarde. Essa capacidade de acolhimento religioso se manifesta sempre, assim como esse conflito, num grau maior ou menor. Algumas peças, por exemplo, são muito niilistas e, quando terminam, não parecem deixar esperança alguma.

Mas como isso se desdobra no decorrer das outras fases de sua obra?

Conforme passa o tempo, os conflitos vão aparecendo no âmbito da condição humana, eles são de caráter social, mas são também de formas de vida, eu diria. Por exemplo, essa fase com base na religiosidade está muito associada a uma visão anticonsumo do Plínio, ele acha que a forma de vida burguesa é destrutiva nela mesma, porque isso leva a uma aposta no consumo, que é sempre uma forma de manipulação do desejo e do abandono dos desejos mais viscerais. Eu diria que ele se aproxima muito do Pasolini nessa parte, uma visão radicalmente anticonsumista. Em contraposição a isso, existem algumas formas de vida que ele incensa, de que ele fala positivamente, e isso é muito diferente da primeira parte. Ele faz um elogio do nomadismo fundamental, contra a estabilização das cidades, contra a organização do casamento em favor de uma matriz cigana, cuja base se aproxima muito do circo. Se eu tivesse que falar nesses termos, a positividade nele aparece muito na forma do circo. Não é que as coisas sejam solidárias – a competição entre os artistas, os caprichos, as bizarrias, elas continuam até extremadas –, mas existe uma disposição para uma aventura no interior da existência, sabe? Uma abertura para os eventos, para a experiência, enquanto nas outras formas seriam quase o contrário, uma recusa, uma rigidez quase mortal, fúnebre, no interior das casas, nessa fixação dos objetos e na transposição do desejo para coisas que não podem realizar esse desejo. Tem também a questão do ocultismo, de uma visão esotérica da vida, que passa a organizar o conjunto da existência por alguns valores que se associam, por exemplo, a ideia da morte, ao transporte da morte, a obtenção de uma supralucidez ou vidência que permite uma espécie de ultrapassagem do estado mortal. Em alguns momentos dos anos 1980, a parte esotérica e doutrinária positiva dessa vida alternativa é mais desenvolvida; outras vezes, é a crítica da vida burguesa. Ao final, a obra ganha de novo uma grande negatividade em torno da burguesia, aí é uma gozação fantástica porque fica muito cáustico o negócio, porque ele transporta o universo da violência, dessa tortura mútua, para o casal que vai fazer bodas de prata, por exemplo.

Em Quando as máquinas param e Homens de papel, as mães aparecem como um repositório de força, de energia, na defesa de suas crias. Essa irrupção de um poder entre o mítico e o primitivo aparece em outros momentos? É possível dizer que a maternidade é um lugar de resistência na obra de Plínio Marcos ou esses são casos pontuais?

Isso é o que tem de mais original, talvez – não minha visão da obra. A percepção dessa espécie de força imanente que irrompe e que, de certa forma, parece fora do próprio tempo. Elas não parecem determinadas historicamente, elas parecem uma superação do existencial para entrar num universo quase arquetípico, aquela espécie de matriz de vida que se insinua num segundo plano que não é puramente histórico, nem social. Eu não sei se valem pela maternidade, disso eu tenho dúvida, eu acho que a maternidade tem um lugar importante, mas aparece como a irrupção de uma força de defesa da vida, uma energia, no limite das coisas. Este lugar da mulher que defende a cria é uma matriz dessa força que talvez exista, de alguma maneira, nos lugares todos. É a força da sustentação da vida, que podia estar associada a uma ideia da sobrevivência. É uma intensificação da noção de sobrevivência, todos têm essa coisa de lutar pela vida, o último dos desgraçados ainda quer viver. Eu acho que a mulher que defende a cria é uma espécie dessa manifestação em que a vida, nela mesma, vale por si como um acontecimento, ela é superior a qualquer coisa simplesmente porque existe. Ela é uma espécie de valor absoluto que, de repente, aparece ali, mas a matriz disso certamente é da mãe que defende a cria. Mas eu não sei interpretar muito profundamente a ideia de maternidade porque ela não aparece em muitos lugares, aparece em relação a isso, aparece no Querô... Neste, fica claro que tem a ver com um princípio de energia, de sustentação e manutenção do desejo, porque a mãe aparece para o filho numa forma sexual, que o excita e faz com que ele tenha uma explosão de energia. Tem um vitalismo, um princípio vitalista que, de vez em quando, explode. Acho que as mulheres têm isso...

E está ligada à metáfora da pomba roxa de que falamos antes.

São lugares fecundantes, né? Da vida, da experiência. São lugares energéticos que irrompem no interior da existência e permanecem o tempo todo lutando pela manutenção da vida, pela parturição, pela continuidade. Mas... o que é que você perguntou? Se isso...?

Se a maternidade era um lugar de resistência na obra.

Você podia dizer que sim, eu acho que é uma forma de dizer isso. É uma força de vida, né? Acho que é uma forma de dizer. Eu pensaria mais como uma espécie de lugar de irrupção de um protótipo que existe ali potencialmente, mas que em algumas situações se manifesta mais claramente, sabe? Eu penso muito em termos animais, eu ligo ao Plínio uma espécie de energia que é da natureza propriamente, de um estado que não se distingue do humano, nem do divino. Eu penso nesse lugar, em particular, como um lugar em que não há distinção entre o que é do homem e o que é do animal, e o que é do homem e o que é de deus. São forças, nesse sentido, absolutamente primitivas, ajustada à natureza, ajustada ao divino, mas repleta de humanidade.