A professora da UFF Eurídice Figueiredo acaba de lançar A literatura como arquivo da ditadura brasileira (7 Letras). Um grande balanço de como a ficção pensou o trauma e o histórico de um dos períodos mais difíceis do Brasil. Nesse dia de lembrar o aniversário do golpe, publicamos uma conversa por e-mail com a autora sobre nomes como João Gilberto Noll, Rubem Fonseca e sobre sua própria narrativa com a ditadura – ao final do livro há um longo depoimento de Eurídice Figueiredo sobre o seu exílio.

Quando houve a vitória de Trump ano passado, muito se discutiu sobre uma possibilidade de releitura das grandes distopias do século XX, por exemplo 1984, de George Orwell, como indicativos para se pensarmos o presente. No caso dos países da América Latina, que têm um comum passado ditatorial, é possível pensar que os romances de ditadura/ de ditador como nosso legado de distopias literárias?

É difícil analisar toda a literatura latino-americana sobre ditaduras e ditadores num mesmo diapasão. De maneira resumida, podemos dizer que a literatura brasileira não tem narrativas sobre ditadores, da maneira que ocorre em outros países da América hispânica, como, por exemplo, nos romances Eu, o Supremo de Augusto Roa Bastos, O Senhor Presidente de Miguel Ángel Asturias, ou ainda A festa do bode, de Mario Vargas Llosa. Os romances brasileiros têm como protagonistas os guerrilheiros, não tanto enquanto herois, lutando, mas, em geral, já após suas prisões ou fugas para o exílio. Embora haja diferenças entre obras escritas durante a ditadura e as obras publicadas já no século XXI, todas tendem a focalizar a vida e o sofrimento dos que foram vitimados pela repressão, em alguns casos, como K. relato de uma busca, de B. Kucinski, de desaparecidos. A tônica nesses romances é a distopia devido ao fracasso dos projetos de mudança social. Havia utopia em Quarup de Antonio Callado, publicado em 1967, num momento em que se acreditava ainda no sucesso da luta revolucionária, mas posteriormente, mesmo nos romances de Callado, prevalece o sentimento de derrota.

Você propõe uma espécie de arquivo de como a literatura brasileira tratou a questão da ditadura, fazendo um balanço que vai de obras dos anos 1970 até títulos bem atuais. E, por um tempo, muito se falou que a literatura brasileira não dava uma importância suficiente a esse período histórico. Você acha que sua obra desmistifica essa questão?

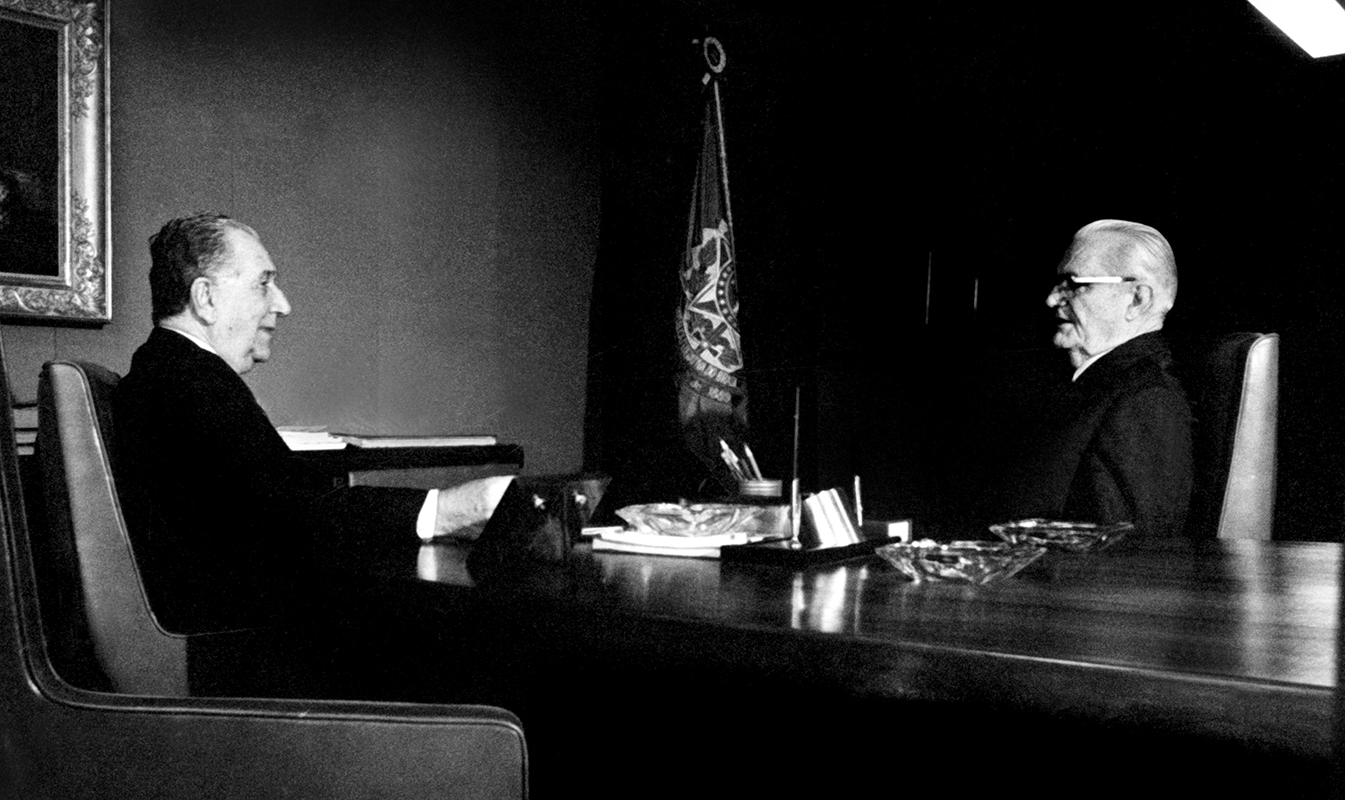

Autores como Ricardo Lísias e B. Kucinski realmente declararam que a literatura brasileira não elaborou suficientemente o trauma da ditadura. Eu os cito e concordo com eles. Não tinha, portanto, a intenção de desmistificar essa percepção. Meu objetivo era fazer um inventário das obras que trataram do assunto, de 1964 até os dias de hoje, e tentar detectar as diferentes estratégias narrativas usadas pelos autores, ao mesmo tempo que pretendi mostrar um amplo espectro de narrativas autobiográficas ou ficcionais que tratavam de vários aspectos da questão, como a tortura, o exílio, a guerrilha do Araguaia, a operação Condor. Queria mostrar que esses autores conseguem dar um bom panorama tanto das arbitrariedades cometidas pelos agentes da repressão quanto da cumplicidade das principais autoridades do país. Quem ler essa literatura terá uma boa visão de como é viver sob uma ditadura e, nesse sentido, ela constitui um arquivo aberto à população. Diferentemente dos arquivos, papeis de difícil acesso e legibilidade, a literatura, ao privilegiar as subjetividades, desvela melhor que qualquer livro de História ou arquivo, os sofrimentos por que passaram inúmeras pessoas.

Essa semana faleceu João Gilberto Noll, um dos autores mais originais da nossa literatura recente. Um dos seus contos mais famosos, Alguma coisa urgentemente, trata da questão da ditadura, mas num viés bem particular. Você poderia comentar um pouco a importância de obras, como essa de Noll, que retratam a ditadura mais como um "trauma" do que como uma narrativa de denúncia em primeiro plano?

Realmente esse conto do João Gilberto Noll, ao mostrar uma difícil relação pai-filho, pode ser lido sob o viés da militância e da repressão, ainda que de maneira mais alegórica, já que nada é explicitado. O pai desaparece/reaparece, perde um braço, vai-se extinguindo à medida que o menino cresce. Se lido no contexto da produção de Noll, alguns temas são recorrentes como a vida itinerante, a degradação pessoal, a violência e a não inteligibilidade dos acontecimentos que vitimam os personagens. Assim como este conto de Noll, alguns contos de Caio Fernando Abreu e Sérgio Sant'Anna podem ser lidos sob esse viés.

Durante um bom tempo, o autor contemporâneo brasileiro mais influente foi Rubem Fonseca, com sua prosa urbana, violenta, sem possibilidade de ponto de fuga. Podemos pensar que esse apelo do trabalho de Rubem era também um reflexo dessa época política, tanto da repressão quanto da ressaca do fim da ditadura?

Encaro a narrativa que tematiza a violência urbana como uma espécie de derivativo da não resolução dos problemas da repressão da ditadura, porque a anistia concedida em 1979 protegeu os agentes que torturaram e assassinaram pessoas. A justiça brasileira não puniu ninguém por crimes contra a humanidade, ao contrário da justiça da Argentina e do Chile. Apesar de afirmar isso, devo reconhecer que este é um gênero que existe em países que não tiveram ditadura, como os Estados Unidos, que têm uma tradição literária e cinematográfica de violência urbana. Também não quero negar o mérito e a qualidade literária de autores como Rubem Fonseca. Foi a partir dele que essa vertente se desenvolveu, desembocando no romance policial brasileiro, gênero que tem atraído muitos autores e cineastas.

Ao final do livro, você publicou um longo relato da sua própria narrativa com a ditadura, falando do seu exílio. Como surgiu a ideia de inclusão desse depoimento? E como foi para você o processo de escritura dessa história?

Meu relato, que intitulei Minha terra tem palmeiras... e me expulsaram de lá, surgiu inicialmente de um convite a participar do livro de depoimentos Caminhando e contando, organizado por Márcia Paraquett e Sávio Siqueira, que foi publicado pela editora da UFBA em 2015. Nessa obra ele tinha o título de Geração 1968 (atual subtítulo). Ao fazer esse exercício memorial, relembrando minha militância na Ação Popular, a prisão e a tortura de meu companheiro em 1969, minha saída clandestina do Brasil, partindo para o exílio, os três anos passados na França e na Inglaterra, fui impulsionada a começar essa pesquisa. Além do material mais historiográfico e jornalístico, li mais de 60 livros de narrativas (autobiográficas ou ficcionais) e analisei cerca de 30. Achei que o meu relato daria um fecho interessante ao livro, de caráter mais analítico. Fiz algumas modificações no texto inicial porque o contexto era outro, ainda que a finalidade fosse a mesma, contar uma experiência singular, de uma jovem que viveu no exílio a partir dos 23 anos de idade. Foi na França que conheci meu ex-marido e pai do meu filho, portanto, o exílio está impresso na minha história de vida.