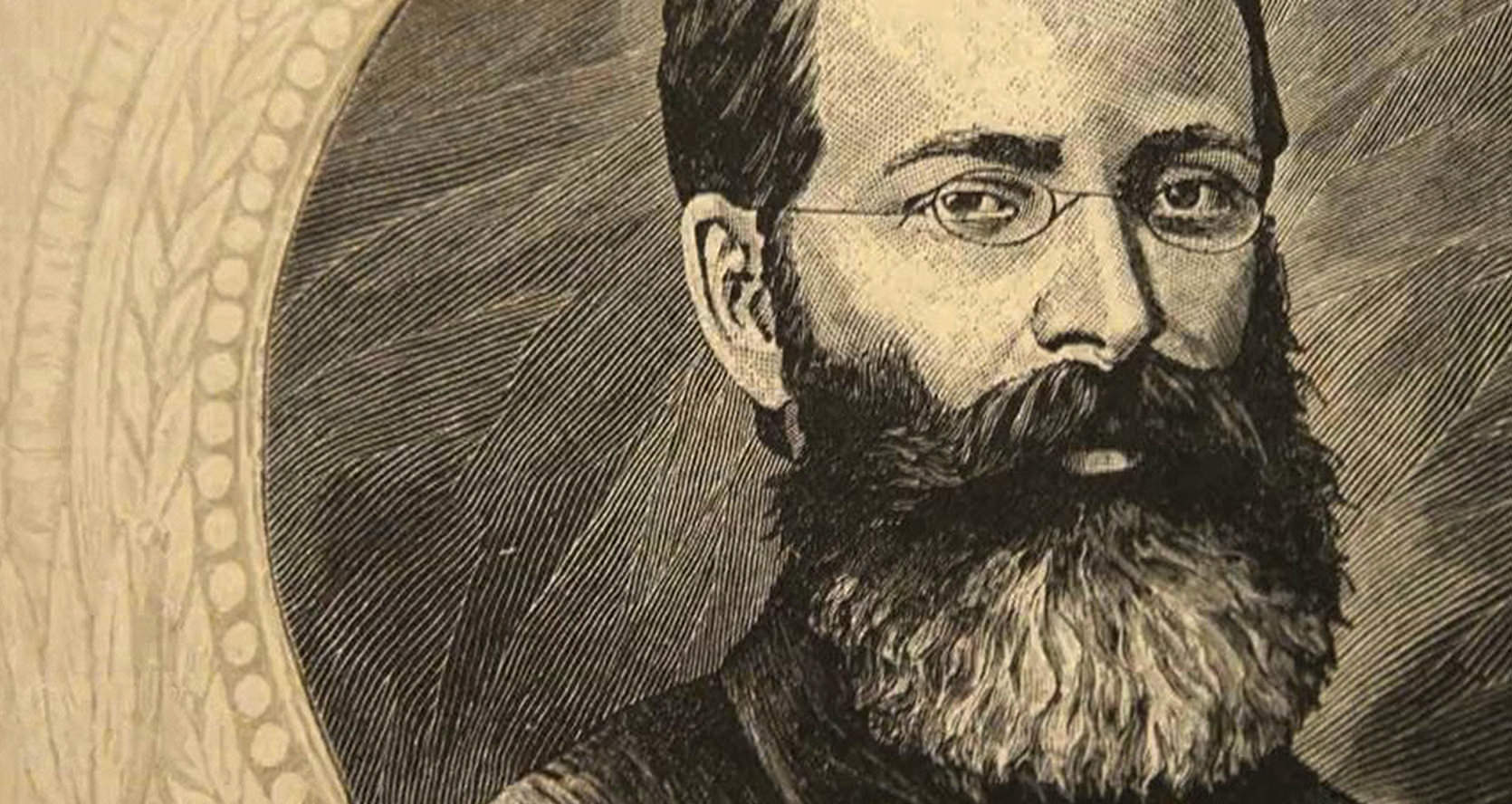

Em julho deste ano chegam ao mercado as oito crônicas inéditas de José de Alencar (1829-1877) que foram localizadas em 2015. Elas serão publicadas em livro pela editora da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em reunião e apresentação do professor e pesquisador Wilton Marques, que as redescobriu ao examinar textos do autor no jornal Correio Mercantil.

A obra que reúne os textos é intitulada Ao correr da pena (crônicas inéditas), uma alusão à coluna que Alencar mantinha no Correio. As crônicas são anteriores aos primeiros romances que o consagrariam - foram publicadas em 1854 e 1855, enquanto sua primeira ficção expressiva, O Guarani, é de 1857. O curioso é que, em um desses textos inéditos, o autor cearense critica a nacionalização da língua e ironiza vocábulos indígenas. Entre outras ideias, Marques defende que a ausência dessa crônica de uma coletânea que Alencar lançou em vida foi premeditada para não soar incoerente em relação à sua produção posterior.

Ao Pernambuco, Marques fala sobre como essas descobertas nos ajudam a entender melhor a formação do romancista José de Alencar, um conhecimento que pode influenciar a visão que hoje temos sobre a obra que ele produziu em sua maturidade.

A edição das oito crônicas inéditas de José de Alencar que será publicada em julho virá com um ensaio seu sobre os possíveis motivos da ausência desses textos nas coletâneas de crônicas do autor. Pode antecipar algumas das ideias do ensaio?

De início, é preciso contextualizar o problema do livro. Entre setembro de 1854 e julho de 1855, José de Alencar escreveu, sempre aos domingos, uma primeira série de folhetins no jornal Correio Mercantil. A coluna chamava-se Ao correr da pena. Em 1874, os folhetins foram reunidos pela primeira vez em livro por um admirador do escritor romântico, o Dr. José Maria Vaz Pinto Coelho. Deste então, essa primeira coletânea tem servido sistematicamente para as reedições dos folhetins. Em 1956, o crítico Francisco de Assis Barbosa localizou e publicou, junto com a “primeira série”, uma “segunda série”, isto é, alguns folhetins esparsos, publicados também sob o nome de Ao correr da pena, no Diário do Rio de Janeiro, jornal que Alencar assumira a direção em outubro de 1856.

Pois bem, quando fiz o levantamento dos folhetins de Alencar, notei uma discrepância de número entre os folhetins publicados no livro e os do Correio Mercantil, ou seja, existiam oito folhetins que tinham sido excluídos do livro. Evidentemente, o problema inicial era o de tentar descobrir por que tais textos não apareceram na primeira edição.

Assim, o ensaio procura mostrar que os folhetins foram excluídos da primeira edição por interferência do próprio José de Alencar. O primeiro indício é que Alencar, no fragmento de uma carta publicada pelo organizador, afirma que, caso tivesse tempo, faria uma revisão de todos textos. Curiosamente, o primeiro folhetim da série foi modificado em vários momentos, o que sugere que Alencar começou a mexer nos textos. No entanto, em 1873, ano da referida carta, Alencar foi diagnosticado com tuberculose e, por recomendação médica, viajou para o Ceará. Ou seja, impedido de realizar uma revisão mais criteriosa, Alencar, além de pedir a exclusão dos oito folhetins, deixou que os demais fossem publicados tais quais estavam na coluna do jornal. Um segundo indício da interferência de Alencar na organização do livro foi a inclusão de um folhetim - Máquinas de coser- que não foi publicado originalmente na coluna de Ao correr da pena. Este texto apareceu numa sexta-feira sob a rubrica de apenas Folhetim, no dia 3 de novembro de 1854, no mesmo Correio Mercantil.

Dessa forma, para tentar resolver o enigma dos folhetins, fiz uma leitura dos textos com um olho no momento do aparecimento deles no Correio Mercantil e com outro no momento em que a primeira edição foi publicada em 1874. A partir do levantamento de alguns dos temas tratados, esbocei então a minha hipótese de leitura, isto é, a de que tais temas se tornaram inconvenientes para o escritor quando da publicação do livro, afinal, não se pode perder de vista que eram textos de juventude. O que tento fazer no ensaio é justamente mostrar quais seriam tais inconveniências.

Como exemplo pontual, há o caso interessante do segundo folhetim excluído do livro, publicado no dia 8 de outubro de 1854. De modo geral, o texto se estrutura em torno do embate entre a idealização do passado e a crítica do presente. Depois de construir a imagem literária algo idílica dos “tempos de outrora” do Rio da Janeiro, Alencar passou a discutir a revolução tecnológica que se aproximava com a chegada das máquinas de coser ao Rio de Janeiro, “de maneira que agora sai um homem pela manhã, compra pano na loja, passa pela fábrica, e de tarde recolhe-se com o seu enxoval pronto para ir ao baile”. Rematando o texto, o folhetinista fez então uma aparente apologia ao progresso tecnológico e, com indisfarçável e ferina ironia, destacou “que alguns países descobriram uma espécie muito importante” de melhoramento no mundo das máquinas, ou seja, a “máquina-deputado”, aquela que, ao contrário de outras, era movida pelo interesse e, sobretudo, por “pão-de-ló”, o que, no jargão político da época, significava propina.

No caso deste folhetim, a visada irônica sobre a “máquina-deputado” e, por tabela, sobre o funcionamento da vida politica no país poderiam ser os motivos óbvios que levaram o autor a excluí-lo do livro de 1874. Sobretudo se se considerar que José de Alencar não apenas tinha ocupado recentemente o cargo de Ministro da Justiça (1868-1870) como também, naquele momento histórico, era um deputado de terceira legislatura. A publicação deste folhetim, mesmo levando-se em conta o seu conhecido temperamento de polemista, poderia criar uma situação no mínimo constrangedora para o autor romântico, indispondo-o, para muito além das opções partidárias, com grande parte de seus confrades. Para não ferir suscetibilidades, José de Alencar deve ter pensado que era melhor deixar de lado esse exercício literário de juventude.

Em uma das crônicas, a de 28 de janeiro de 1855, Alencar ironiza a ideia de a literatura se aproximar da cultura indígena. Dois anos depois (1857), ele lançaria O Guarani e, dez anos após a crônica (1865), viria Iracema. Ambas contribuem para a formação da identidade nacional, com a representação do ancestral indígena de forma idealizada e por tratar da mestiçagem entre brancos e índios. Poderia comentar isso?

Esse folhetim é bem curioso e se insere numa polêmica que Alencar teve com um leitor. A exemplo de outros folhetinistas, Alencar, num texto anterior, criticou o entrudo popular, escrevendo sobre a necessidade de melhorar a organização do carnaval. Por sua vez, no dia seguinte, o referido leitor – Monsieur de Tal – rebateu a ideia dos folhetinistas, incluindo a ideia do próprio Alencar, criticando o excesso de estrangeirismos dos textos e, de forma irônica, sugeriu a eles que, em primeiro lugar, deveriam “nacionalizar a língua”. Foi respondendo a tal leitor que, no texto de 28 de janeiro de 1855, Alencar faz uma alusão negativa e irônica da língua tupi, afirmando: “Não haverá remédio, pois senão voltarem às espigas de trigo, às jubas fulvas de leão, e à todas essas outras comparações clássicas da poesia antiga. Quem não quiser estar por isso, pode agarrar-se à língua tupi, e achará nela uma mina ainda não explorada de imagens poéticas, uma multidão de nomes fanhosos, de frutas, de coquinhos, de bichinhos, de cipós, que devem ser de uma originalidade encantadora. Teremos então cabelos de sabambaia, lábios de uricuri, olhos de guajiru, et reliqua commitante caterva”.

De modo evidente, mais do que a discussão sobre a nacionalização da língua, a explícita referência negativa à língua tupi e sua “multidão de nomes fanhosos” seria um motivo absolutamente óbvio para que este folhetim não aparecesse na edição de Ao correr da pena. Afinal, lembre-se aqui que José de Alencar, que já havia publicado O Guarani (1857) e Iracema (1865), publicaria o seu terceiro romance de temática indianista – Ubirajara – justamente em 1874. Ainda nesse sentido, bastaria citar um pequeno trecho da famosa “Carta ao Dr. Jaguaribe”, que serviu de posfácio à Iracema, em que o escritor não apenas reconhecia que “o conhecimento da língua indígena era o melhor critério para a nacionalidade da literatura” como também que era “nessa fonte que deve beber o poeta brasileiro”, para demonstrar o quão inoportuno seria deixar vir a público esse comentário irônico sobre a língua tupi. Ainda mais no caso de José de Alencar que, em prosa, consagrara a temática indianista no imaginário literário brasileiro.

Em entrevista ao G1, você disse que é preciso sobrevalorizar o Alencar cronista, porque nos permite reconstituir o cotidiano do século XIX – época na qual a crônica ocupava um lugar de destaque. Há algo diferente na forma que Alencar retrata o cotidiano daquele tempo ou a narrativa se inscreve no que já se via nas demais crônicas dele?

De modo geral, o estudo da crônica é, sem dúvida, uma porta de entrada para o cotidiano do século XIX. O problema, no entanto, é a preparação para tal estudo, já que, antes de qualquer interpretação, é necessário que, em primeiro lugar, seja feito um paciente trabalho de esclarecimento dos assuntos tratados: acontecimentos históricos, figuras do mundo político ou artístico, etc. Depois disso, é que se parte para a leitura interpretativa. Como esse tipo de pesquisa leva tempo, e hoje a academia é premida – a meu ver erroneamente – por uma política de produção em série de artigos, são poucos os estudiosos que se aventuram por este campo de trabalho. A editora da Unicamp, por exemplo, tem publicado vários estudos acurados e comentados sobre as crônicas do Machado de Assis, o que, obviamente, tem ajudado muito nas pesquisas.

Nesse sentido, para voltar ao Alencar, o problema inicial dele foi justamente adequar seu texto às especificidades do gênero, que, por sinal, não tinham regras estabelecidas, tanto que o próprio autor chamava o folhetim de o “Monstro de Horácio”. Dessa forma, como já explicou o crítico Brito Broca, “os folhetins giravam frequentemente em torno de três assuntos que polarizavam o interesse e as atenções da sociedade brasileira do Segundo Reinado: o mundanismo (bailes, festas, recepções), a vida teatral (principalmente os espetáculos líricos) e a política (a eterna torcida provocada pelo revezamento dos partidos e a queda dos ministérios)”.

Em outras palavras, foi acertando e errando na prática da escrita que Alencar acabou construindo o seu estilo, que, diga-se de passagem, foi influenciado por Francisco Otaviano e depois influenciou Machado de Assis. Enfim, através da leitura dos primeiros folhetins de Alencar, é possível afirmar que a leveza dos textos, permeada por um toque de lirismo e fantasia, já prenunciava o surgimento do ficcionista romântico.

Você fez descobertas sobre o jovem Machado de Assis e o jovem José de Alencar. Há intenção sua em mapear a formação de autores canônicos para tentar entender como eles chegarão, posteriormente, à sua maturidade artística. Já pode falar algo sobre isso com mais certeza ou ainda está em fase de pesquisa? O que essas descobertas contribuem para o entendimento desses autores e da nossa literatura?

Como já tive a oportunidade de afirmar aqui em outro momento, um dos grandes problemas críticos em relação às obras de autores canônicos brasileiros é que normalmente se olha tais obras de trás para frente, ou seja, privilegia-se as obras da maturidade literária. Assim, o que foi produzido antes é quase sempre visto com desconfiança. O que proponho em minhas pesquisas, sobretudo em relação a Machado de Assis, é justamente tentar entender o processo de formação intelectual do autor para entender, a partir da leitura dos primeiros textos literários, a sua obsessiva preocupação com o aperfeiçoamento estético.

Entretanto, no estágio atual da pesquisa, ainda não comecei a trabalhar com esse problema específico. O tempo da pesquisa tem uma lógica própria e que, a despeito do óbvio desejo de querer terminá-la, não pode seguir a lógica da pressa. Assim, no momento, estou trabalhando a primeira parte do livro que trata justamente das relações entre os escritores (Joaquim Manuel de Macedo, Gonçalves Dias, Manuel Antônio de Almeida, José de Alencar e, por fim, o próprio Machado) e o Correio Mercantil. A discussão mais aprofundada sobre a formação inicial do Machado será feita na segunda parte, tendo, como ponto de partida, a análise do poema inédito “O grito do Ipiranga”, que, como se sabe, também foi publicada no jornal [Marques descobriu esse poema, que é de 1856, ao analisar o jornal. Pouco depois, acharia uma menção a uma obra de poesia que Machado jamais publicou, o Livro dos Vinte Anos].

De todo modo, com o caminho natural da pesquisa, cada vez mais acredito que entender o período de formação dos autores locais é uma chave interessante de leitura que, espero, poderá ajudar a pensar as condições de desenvolvimento da literatura brasileira ao longo do século XIX, sobretudo se se levar em conta os inúmeros obstáculos sociais que precisavam ser enfrentados por eles no interior de uma sociedade que era regida (e guardadas as devidas proporções ainda o é) por uma perversa lógica excludente.

A descoberta desse material inédito veio após análise das edições do jornal Correio Mercantil. Apesar de disponíveis a todos na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, são 11 milhões de páginas, muitas praticamente ilegíveis. Pode falar um pouco sobre as dificuldades de pesquisa em literatura em fontes primárias?

Pode-se dizer que a primeira virtude do pesquisador de fonte primária é, sem dúvida, uma grande dose de paciência. Além dela, é preciso persistência, já que, dependendo é claro da pesquisa, o número de jornais consultados pode ser elevado. Mas, de toda forma, o trabalho de digitalização dos jornais brasileiros pela Biblioteca Nacional tem facilitado muito o trabalho de pesquisa, já que, num passado nem tão distante, quem não era do Rio de Janeiro, precisava ir até à Biblioteca Nacional, procurar as fontes por alguns dias, microfilmar os jornais para só então, com todas as dificuldades impostas pela leitura de microfilmes, poder analisar as fontes; hoje, pesquisa-se de casa. Com o avanço da tecnologia de informação, e mais notadamente com o contínuo aperfeiçoamento das ferramentas de busca, não tenho dúvidas em afirmar que provavelmente outros textos inéditos aparecerão.

Por outro lado, e por causa da própria facilidade de acesso, surgem outras dificuldades para o trabalho de pesquisa, como, por exemplo, o excesso de informações. Por mais óbvio que possa parecer, o pesquisador, para não se perder nesse mar de informações, precisa, de antemão, definir de modo mais ou menos preciso o período que pretende estudar. Ter alguma familiaridade com o momento histórico pesquisado significa um ganho de tempo no que se refere ao levantamento de dados. Outro problema adicional que sempre aparece é, de fato, a ilegibilidade de várias páginas dos periódicos. Aí, não tem jeito, é necessário consultar o original.

Enfim, com paciência e persistência, a pesquisa com fontes primárias pode, inclusive, apresentar agradáveis surpresas, como, no meu caso, as causadas pelos folhetins do Alencar e pelo poema do Machado. Nesse sentido, aproveito aqui para ressaltar, de público, a importância do fundamental trabalho de preservação da memória histórico-literária, que, apesar das dificuldades de sempre, vem sendo, entre outras, realizado pela Biblioteca Nacional, pela Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin e pelo Real Gabinete Português de Leitura.