Neste sábado (16), será lançado em São Paulo o livro Antologia fantástica da República brasileira, de José Luiz Passos. A obra é o segundo título do Selo Suplemento Pernambuco. Por isso, antecipamos a divulgação da entrevista abaixo – que será publicada na edição impressa de outubro do Pernambuco.

O lançamento ocorre na Blooks Livraria do Shopping Frei Caneca, em SP, a partir das 15h, com entrada gratuita.

*

“Na Antologia o que quis mostrar foi uma sequência de tentativas frustradas de representação de nossos anseios políticos e momentos de profunda assimetria de poder entre grupos e cidadãos” - Assim José Luiz Passos resume seu novo romance, Antologia fantástica da Republica brasileira, espécie de baú em que gêneros literários se intercalam contando ao final uma só narrativa: a da nossa tumultuada República. Da Revolução Pernambucana à crise política que levou Temer ao poder em 2016. E foi justamente essa crise do ano passado que me fez, como editor, convidar Passos para esse projeto do Selo Suplemento Pernambuco. Aqui, ele fala das mudanças que a obra viveu ao longo da nossa primeira conversa e relembra ainda a primeira vez em que foi traído pela República.

Quando pensei em lhe convidar para esse projeto, minha ideia inicial era bem diferente de um romance: seria, aproveitando seu trabalho para O marechal de costas, uma reunião de textos em domínio público que falassem daquele primeiro momento da República Velha (1889-1930), e que nos ajudassem a entender a ideia de República no Brasil. Mas dessa ideia inicial, de um ano atrás, acabou surgindo um romance. Um romance em que você manteve o título de “antologia”. Qual foi o momento dessa virada? E fico pensando, por outro lado, que o título Antologia também não é problemático, porque um romance de certa forma é uma antologia, um lugar em que cabem várias formas e coisas diversas.

Tem razão... enganei meu editor. E me desculpo por isso. O livro foi mudando ao longo do ano. Para O marechal de costas, fiz uma pesquisa relativamente grande e demorada sobre a vida de Floriano Peixoto e o final do Império no Brasil. A ideia era mostrar, a partir de um mergulho na vida privada de Floriano, um momento da vida pública brasileira que, em minha opinião, encontrava um eco nos eventos contemporâneos, de 2013 para cá, até o impeachment de Dilma. Ao mesmo tempo, O marechal me fez pensar nos vários episódios de nossa história em que o projeto de uma comunidade entre iguais (que está no cerne de ideia de República) falha aos seus cidadãos, ou é adiado em favor de um acordo entre as elites. Quando recebi seu convite, estava com a Revolução Pernambucana de 1817 na cabeça, porque preparava o material para uma exposição a respeito da época, para a Fundação Joaquim Nabuco, e da qual faço a curadoria com Moacir dos Anjos. Então, a partir de sua provocação (“fazer um livro ousado, com materiais diversos, sobre a República como um problema”) comecei a juntar vários textos meus, e dos outros, que tratavam das nossas várias repúblicas: 1817, 1889, 1930, 1964, 1989, 2016... Não houve, a rigor, um momento de virada no projeto. Tentei vários formatos para fazer caber dentro do livro as questões que queria de abarcar. Acontece que o gênero do romance é um gaveteiro poderoso. Sua flexibilidade é ao mesmo tempo cômoda e desafiadora. Então, sem que pudesse evitar, comecei a imaginar uma estória correndo por trás desses vários momentos de nossa história (perdoe o trocadilho chulo): a conexão entre as partes do livro se dá, às vezes, pela voz do narrador, outras vezes pela recorrência de um personagem, época, cenário ou tema. E assim busquei montar um painel de vozes, algumas das quais estão “sumidas”, como é característico das nossas várias repúblicas.

De certa forma, fico pensando que a Antologia fantástica da República brasileira trava uma espécie de diálogo, uma espécie de passo complementar, em relação ao pensamento que você havia iniciado em O marechal de costas. Livros escritos em meio à crise da República, falando da República… Como você faz, em sua cabeça, o diálogo entre esses dois romances?

Se precisasse resumir como vejo a relação entre os livros, diria que cronologicamente O marechal aborda 1889 e 2016, enquanto a Antologia se volta para 1817, 1930 e as metamorfoses e continuidades de 1964. A Antologia também é mais especificamente relacionada a Pernambuco e à questão da tensão entre o campo e a cidade. E O marechal, por sua vez, se dedica aos cenários do Rio de Janeiro, à época Capital Federal, e nossa fronteira Sul. De um ponto de vista, digamos, temático, vejo a crise como um aspecto mais forte no romance sobre Floriano. Já na Antologia o que quis mostrar foi uma sequência de tentativas frustradas de representação de nossos anseios políticos e momentos de profunda assimetria de poder entre grupos e cidadãos. É claro que, agora, é fácil falar assim. No momento da redação, as ideias e os esquemas não são tão nítidos. Importa mais o detalhe, os eventos, a percepção dos personagens. Levei exatamente um ano para escrever a Antologia, e acho que só consegui acabar o livro em tão pouco tempo porque, de fato, ele é rigorosamente falando uma antologia, ou seja, estão ali transcritos, reescritos ou adaptados, textos meus e também de outros. O meu papel foi, em grande parte, o papel de um autor-editor, como de fato costuma acontecer no caso de qualquer antologia.

Houve um momento em que o sentido do romance ficou mais forte para mim, durante uma conversa que tivemos sobre um slogan para o livro. Havia sugerido alguma coisa e você soltou logo um “Com quantas vozes se faz uma democracia?”. E o livro é isso: essa orquestração de vozes, que na maioria das vezes não se escutam e algumas até acabam sendo silenciadas. É mais interessante, hoje, para mim, pensar na Antologia como um grande conjunto de vozes do que como meramente mais um romance “fragmentado”. Você está propondo com esse romance um debate sobre a ideia do republicano?

Acho que você tocou no ponto central do livro. Se há uma correspondência, aqui, ela está no fato de que a coleção fragmentada de vozes é reunida pela forma do romance (em contraposições, paralelismos, sequências em choque) assim como um conjunto de cidadãos diversos deveriam compor uma República que os representasse. Claro, não tento fazer do romance uma visão exaustiva de como é, ou como deveria ser, a nossa sociedade. Muito pelo contrário: estão ali vinhetas, momentos de “instrução” política, de fracassos, exclusões e sumiços em nossa comunidade política. Não vejo no livro nenhuma mensagem ideológica. O que tentei foi fazer um convite para que as leitoras e leitores imaginem o esforço envolvido na dificuldade de alguns personagens e narradores para verem no Outro um seu Igual. Esta igualdade, creio eu, deveria estar na base da forma política da República. Na Antologia, o dilema é enfrentado por um pai já falecido (em suas “meditações” dirigidas ao filho), por um professor imigrante, por uma policial honesta tentado entender as sutilezas de um crime psicológico, por um dos mártires da Revolução de 1817, por sucessivos livros do nosso chamado regionalismo literário, que se debate com a desigualdade social, etc. No romance, não há uma fórmula nem uma solução para esta República. Há apenas um convite a se considerar as dificuldades às quais ela nos convoca.

É curioso meu esforço, ao escrever essas perguntas, em repetir sempre a palavra “romance”. Para que fique claro para o leitor que se trata de um “romance”. Apesar de, assim como você, eu achar interessante a confusão que a Antologia pode causar, a confusão entre os gêneros. Quais os riscos que você acha que pode correr ao lançar uma obra dessa forma, com essa estrutura?

Não acho que isso seja um problema. Nenhuma obra é feita para agradar a todos os gostos. Tal feito nem sequer conseguem os próprios best-sellers, cuja designação de best-seller (e certo apelo formulaico, talvez) espanta de cara outros tipos de leitor. Confusão de intenções sempre há. E não me incomoda a designação de “fragmentado” para o romance. Já descrevi a razão pela qual o percebo, de fato, como uma antologia plenamente justificada, e unificada, apesar da origem diversa dos textos e da amplitude cronológica e temática dos mesmos. É claro que podemos repetir, em defesa da Antologia, que o próprio gênero do romance é uma forma “antológica”, onívora, que incorpora dentro de si textos de vários outros gêneros, como o poema, o ensaio, o texto dramático, a imagem etc. Porém, essa justificativa não cola, porque é preciso fazer com que o livro funcione como romance, e que encontre leitor e leitora atentos e interessados em seus desafios e prazeres a partir da unidade dessa leitura. Então, do meu ponto de vista, a grande diferença entre este livro e os que já escrevi anteriormente está no fato de que os outros são livros, em geral, que possuem um único enredo, enquanto a Antologia aborda várias vidas e ideias, voltando-se a situações diversas no tempo e no espaço.

Um dos tópicos frequentes das nossas conversas ao longo da edição desse livro foi a questão das fichas dos trabalhadores que estão ao final do romance. Fichas que entraram já na reta final da edição, quando da sua residência na Usina Santa Therezinha, em Água Preta, na Mata Sul de Pernambuco. Você poderia falar um pouco do que implicou essa sua temporada de residência para o livro? Ela de certa forma ajudou o livro a se transformar ainda mais num romance?

Recebi o convite para inaugurar a Residência Literária do Usina de Arte, em Santa Therezinha, no ano passado, quando já estava redigindo a Antologia. Ela já havia, digamos assim, se transformado num romance propriamente dito quando cheguei ao Brasil, para realizar a Residência em julho passado. Imaginava que a Residência fosse me dar a oportunidade de reler os originais, fazer cortes e melhorar as transições. Mas as iniciativas do Usina de Arte me colocaram numa situação ao mesmo tempo produtiva e difícil. Um entorno sociocultural semelhante ao da Usina Santa Therezinha já figurava nos trechos da Antologia que exploravam a relação entre família, política e afeto em Graciliano Ramos e José Lins do Rego, particularmente no romance Usina, de 1936. Esta é a parte “ensaística” do romance. E a Residência fez com que ela ganhasse relevância, me levando de volta a um tema que eu já havia abordado em Nosso grão mais fino (2009) e O sonâmbulo amador (2012), ou seja, o contraponto entre o campo e a cidade, e a ligação disto com a perda da dignidade do trabalho. Então, na Residência, em conversas com o curador José Rufino, com o meu anfitrião Ricardo Pessoa de Queiroz, e principalmente com os trabalhadores da região – a maioria aposentados, pois a usina parou de moer há muitos anos –, pude refazer o trajeto de volta à questão, mas agora sob a ótica de uma preocupação com o abandono e a invisibilidade do trabalhador rural. Essa invisibilidade está marcada pela presença, na Antologia, de fichas cadastrais de funcionários dos engenhos da região, que coletei no almoxarifado da usina com a ajuda de jovens da vila. O período passado lá foi intenso e inquietante, e me deu a oportunidade de incluir um aspecto crucial da relação entre o interior e a República: aquele da relação de oposição entre ambos, tal como ilustrado, por exemplo, por Euclides da Cunha, em Os sertões.

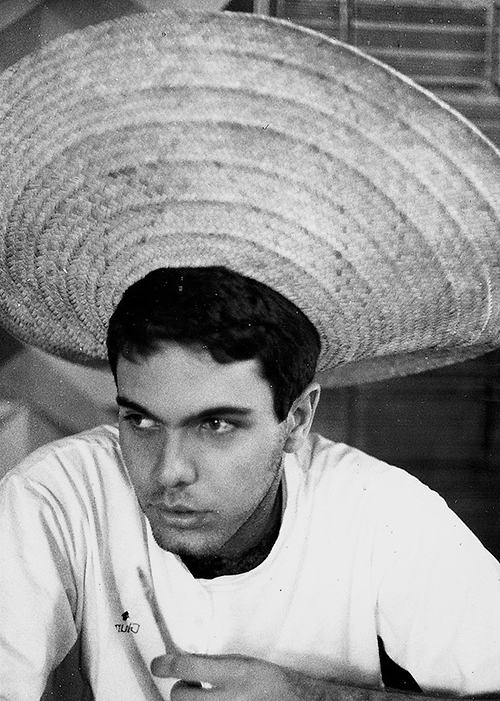

A sua foto na orelha do livro, que abre esta entrevista, é da sua adolescência, quando da eleição de Collor. É uma imagem que você já havia postado antes nas redes sociais. É como se aquele garoto com um sombreiro mexicano fosse mais personagem do livro do que você mesmo, hoje em dia; essa é a imagem que me passa. Você podia me falar um pouco dessa imagem?

A foto foi tirada por um grande amigo meu, durante uma das várias viagens que fizemos ao interior. Associo a época a um momento de tomada de consciência de minha parte com relação à política (da literatura, das divisões no território do estado, da própria viagem). O ano marcava minha passagem do ensino médio ao nível universitário, primeiramente em Física e depois e Ciências Sociais. Isso coincidiu com a eleição de 1989, quando votei pela primeira vez; e com a decepção que foram a derrota de Lula e os escândalos do governo Collor, que o levou ao impeachment. Quando me pediram uma “foto do autor” para a Antologia fantástica da República brasileira, lembrei-me prontamente da imagem desse período em que experimentava pela primeira vez uma clara sensação de haver sido traído pela República que eu acabara de conhecer.