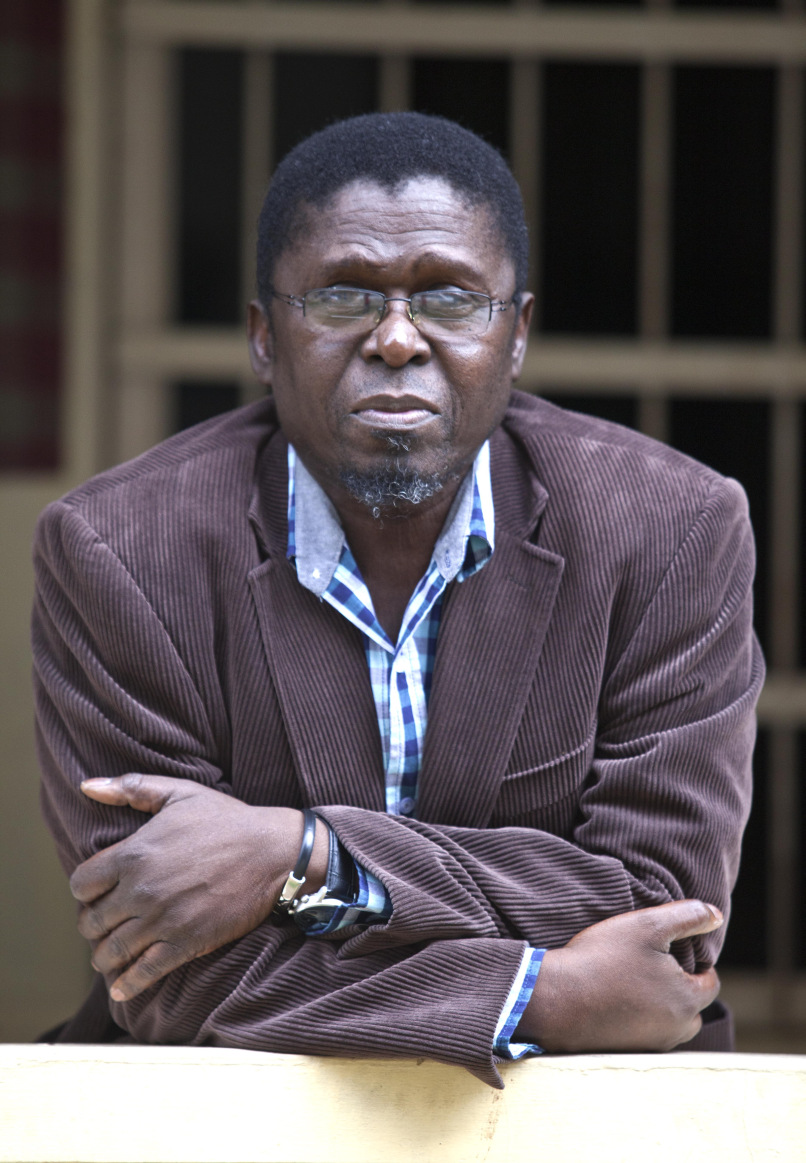

“O tempo da polissemia é recente”, diz o escritor moçambicano Ungulani Ba Ka Khosa (Inhaminga, 1957) nesta entrevista. Com isso, atenta para o fato de que a História de seu país, cuja independência de Portugal é recente (pouco mais de 40 anos), ainda é o principal tema da produção literária de sua geração e das anteriores. Khosa publicou recentemente no Brasil o livro Gungunhana (Editora Kapulana), que reúne dois romances seus: Ualalapi (1987) e As mulheres do imperador (2017). O primeiro mostra a ascensão e queda do Ngungunhane (ou Gungunhana), nome pelo qual ficou conhecido o último soberano do Império de Gaza, que ocupava boa parte de Moçambique. A narrativa é fragmentária e funciona como espécie de “coro do fim”, com vozes de crônicas históricas, ditados africanos, trechos de livros como a Bíblia e outros elementos. Já As mulheres… relata o retorno das viúvas do imperador a um país em que a colonização portuguesa já estava consolidada, em tom próximo ao da crônica histórica. Com isso, chegam ao mercado brasileiro as duas pontas de uma carreira literária não apenas preocupada em pensar a narrativa da História e a eleição de herois nacionais, mas também atenta às consequências do processo colonizador, sem perder de vista as potências de se estar em um entrelugar, para usar o conhecido termo do crítico literário Silviano Santiago.

No Brasil, Ungulani Ba Ka Khosa já lançou o livro infantil O rei mocho (com ilustrações de Americo Mavale) e Orgia dos loucos, obra de contos. Nesta conversa por e-mail com o Pernambuco, o escritor fala sobre seus trabalhos, a literatura em Moçambique e a recepção de suas obras no país.

Gungunhana é o primeiro livro a trazer romances seus para o mercado brasileiro. Por que publicar dois romances em um único volume?

Estratégia editorial. Gungunhana teve a edição portuguesa em fevereiro deste ano. E partiu da minha editora portuguesa a iniciativa de publicar As mulheres do imperador com Ualalapi, obra que foi editada em Portugal, em 1991. A Kapulana, minha editora brasileira, achou por bem juntar as duas obras numa só para um público que pouco conhece de África.

Tanto Ualalapi quanto As mulheres... partem de figuras históricas para abordar questões complexas do processo colonizador e da escrita da História. Uma das epígrafes de As mulheres... é uma advertência sobre falibilidade da lembrança, que arremata: “A memória tende sempre à ficção” (Luís Sepúlveda). Nos contos de Orgia dos loucos, pode-se ver algo desta abordagem que busca a complexidade histórica. Em se tratando de seus trabalhos, considera possível inverter a epígrafe e dizer que “a ficção tende sempre à memória” – neste caso, à memória coletiva?

Perfeitamente de acordo. É como a capicua [nota 1] – número que é sempre o mesmo... Na verdade, a minha escrita, a minha ficção, tende sempre à memória colectiva. Vou para os interstícios da História maiúscula, às partes que ficaram por contar, à grande memória. Os nossos países, refiro-me aos países africanos, são de uma independência recente. E a nossa História, a História maiúscula, tende a ser tecida pelos vencedores, pelos que detêm o poder. É preciso que a nossa ficção afaste as cortinas do limbo e traga à luz outras histórias, outras memórias.

Ao observar trabalhos como o seu e o de outros autores moçambicanos publicados no Brasil (como Noémia de Sousa, Luís Bernardo Honwana ou Lucílio Manjate), lembro-me de uma afirmação do pesquisador Francisco Noa, no ensaio O poder do discurso e a arte da narração na ficção moçambicana, de que as literaturas africanas modernas dificilmente podem ser dissociadas das questões de poder. Isso por terem surgido na vigência do processo colonizador. Como enxerga esta afirmação?

Não li o ensaio do Noa, mas posso adiantar que na nossa realidade, o discurso do poder, o poder político, tende a ser hegemónico em relação aos outros discursos. Não há grandes espaços de cidadania aos outros discursos, como o académico, o literário, o desportivo, o culinário, etc. E é óbvio que o discurso literário, a ficção, em tratando-se do meu campo, roce sempre questões do poder, em tanto que discursos inquisitórios, fascizantes. O tempo da polissemia é ainda recente. Estamos ainda a construir a nossa pluralidade.

Em termos de estrutura narrativa, Ualalapi é mais complexo que As mulheres do imperador. As diferenças estruturais dizem respeito apenas ao que se deseja abordar, ou dialoga, de alguma forma, com o estado das discussões sobre essas figuras ou momentos históricos em Moçambique? Por que questionar o herói nacional exige uma narrativa fragmentária e vertiginosa, em contraste com tom mais próximo da crônica histórica que se vê na abordagem ficcional das viúvas?

A estrutura de um texto narrativo é condicionado pelos personagens. As mulheres do imperador saíram de uma nação perdida, o império de Gaza, e regressaram a um território que não conheciam, Moçambique. Esta mutação geográfica dá-se durante um exílio de quinze anos, em terras de São Tomé. O texto tinha que ter um ritmo próprio: a contenção. Ualalapi é um grito, é um dilaceramento de corpos e espíritos. É outro ritmo, outra velocidade.

Ualalapi traz mulheres que ocupam lugar de submissão, mas também personagens como Damboia, detentora de poder questionável do ponto de vista ético, ou Domia, que busca vingar a morte do pai. Em Orgia dos loucos, há figuras como Dolores que, espoliada de sua dignidade, insiste em manter um diário sobre seus sofrimentos (ecoa aqui a frase “Narrar é resistir”, do brasileiro Guimarães Rosa). Em As mulheres..., a vida de nobres destituídas leva boa parte delas a transgredir hábitos. Diante de questões como apagamento histórico e machismo, quais as suas preocupações na hora de construir personagens mulheres?

É uma pergunta de difícil resposta. As personagens têm que ter uma coerência própria. Hoje dou-me conta que os personagens femininos vão aparecendo sem que eu os force. Eles, personagens mulheres, entram no meu universo narrativo tão mansamente que vão dominando os textos. E tratando-se de um universo rural, onde o domínio masculino é evidente, as mulheres têm um espaço de poder que lhes é próprio. É preciso entrar nesse universo. E por vezes não é fácil.

Em entrevista, você lembra que aprendeu a construir uma “narrativa que tivesse por base os movimentos do cavalo: passo, trote e galope”, que deseja que “o texto vibre como os tambores que ressoam pela noite adentro da savana tropical”, mas que não parte de roteiro prévio, é guiado pelo tema da obra. É possível falar um pouco sobre suas explorações artísticas e de como desenvolveu sua proposta estética?

Guio-me por isso. Os personagens vão emergindo. A minha família literária tem a ver com a literatura latino-americana de língua castelhana e a escola do realismo mágico que parte do Alejo Carpentier, com essas duas obras emblemáticas do género, O reino deste mundo e Os passos perdidos, passando por Garcia Márquez, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, até o Guillermo Cabrera Infante – escritor que me tem encantado nos últimos tempos. E há os que são de cabeceira, como os inimitáveis Jorge Luis Borges e o Julio Cortázar. Acrescento dois grandes escritores da geração perdida: o Ernest Hemingway, pai do diálogo, e o William Faulkner – o mestre dos escritores latino-americanos do realismo mágico. E há outros...

Como tem visto a recepção de suas obras no Brasil? Imagino que o fato de serem países de colonização portuguesa faça com que algumas questões abordadas em seus livros ecoem em leitores brasileiros.

O Brasil tem dimensões continentais. E as literaturas africanas ganham espaço graças as Universidades. Devemos prestar tributo ao ensino superior brasileiro. Do Maranhão ao Rio Grande do Sul, há sempre um professor de literaturas africanas, e, no mínimo, 10 a 15 estudantes das literaturas africanas. O interesse por África vem crescendo. Isso é gratificante. Por outro lado, temos a língua, no caso das literaturas africanas de língua portuguesa, que nos é comum e uma realidade cultural próxima. Os nossos destinos vão-se estreitando...

Pode adiantar algo de seus projetos de lançamento (no Brasil e em Moçambique)?

Fechei o ano com o lançamento do Gungunhana no Brasil. Agora regresso à oficina, ao silêncio da escrita. Ganhei, nos últimos anos, a mania de não publicitar projectos futuros. Dá azar. E eu acredito, por experiência própria, nessa crença (risos).

NOTAS

[nota 1] Capicua (ou número palíndromo) é nome que designa uma sequência de algarismos que permanece a mesma se lida na ordem direta ou inversa (exemplo: 12321).