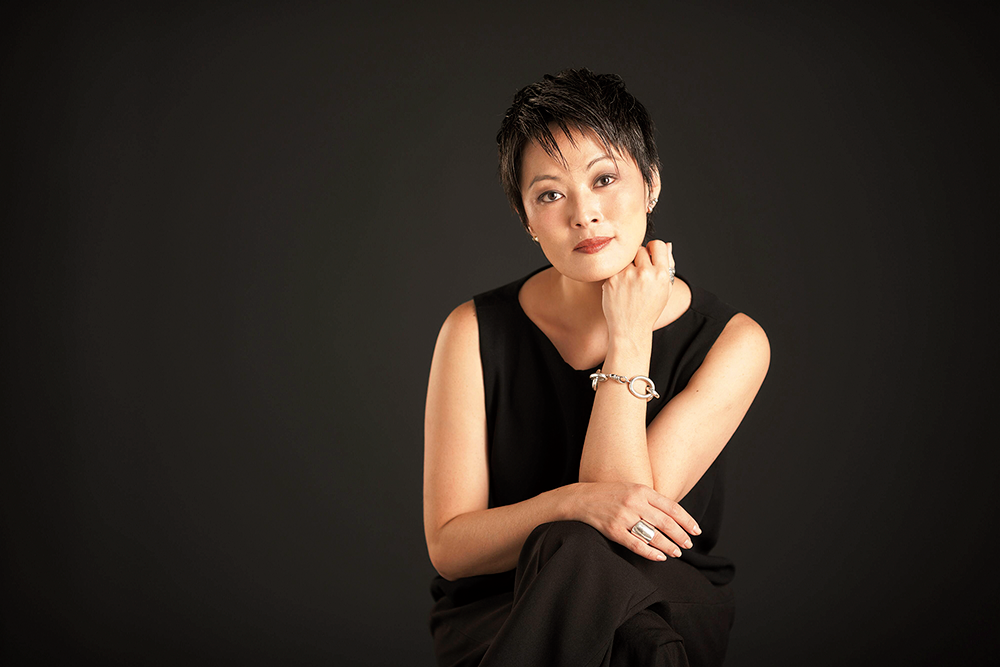

Entre novembro de 2016 e fevereiro de 2017, a atriz e escritora Eda Nagayama esteve na Palestina para participar do Programa de Acompanhamento Ecumênico em Palestina e Israel promovido pelo Conselho Mundial das Igrejas (WCC). No vilarejo de Yanoun, evacuado em 2002 após colonos israelenses atacarem os palestinos que residiam ali, Eda era uma das pessoas que deveriam observar a violação dos direitos humanos na Cisjordânia. Ela testemunhou a prisão de crianças palestinas, expropriação de terras, agressões e outros incidentes. Ali, conheceu o camponês Yaser e sua família e decidiu escrever um livro homônimo publicado pela Ateliê Editorial.

Doutoranda em Estudos Literários (FFLCH/USP), a escritora construiu uma obra em que Yaser é protagonista e símbolo da complexidade do conflito entre israelenses e palestinos. O resultado é um efeito narrativo que usa a história da família para problematizar questões como a cobertura midiática, checkpoints (postos de controle de segurança), sistemas excessivamente burocráticos e o contínuo cerceamento da liberdade da população palestina. Nesta entrevista, Eda fala sobre as fronteiras entre ficção e realidade, identidade e o papel da educação.

Yaser é um personagem baseado em uma pessoa verdadeira. Quais os limites entre ficção e não ficção na obra?

A família de Yaser estava entre nossos vizinhos porque todos moram muito próximos. Eles estão acostumados à presença de estrangeiros e a contar sua história. Yaser tinha 54 anos na época. Eu poderia escrever um livro não ficcional, nesse caso, acho que meu compromisso com a questão da informação seria muito importante. Porém, não tenho condições de analisar a situação palestina porque é um problema muito complexo, que ocorre há décadas e eu modificaria o foco ao tornar isso mais pessoal. Decidi que seria sobre a família do Yaser. São pessoas e não podemos cair na abstração de falar do que ocorre com refugiados, que vão perdendo o rosto. Às vezes, as pessoas ganham um rosto em uma reportagem, em um jornal, mas aquilo se perde em um mar de histórias e tem a profundidade de um parágrafo. A encruzilhada tinha a ver com isso. Até que ponto tenho direito de me apropriar da história deles? Até que ponto eu poderia inventar tudo? E, se eu invento tudo, como estou falando da Palestina? Pedi autorização para usar os nomes reais, os episódios são reais, mas nem tudo aconteceu com Yaser. Há uma sobreposição de várias pessoas nele. A liberdade ficcional envolve isso e também jogar na cabeça dele coisas que estão passando pela minha cabeça. Não há nada absolutamente inventado, há reflexões minhas e de outras pessoas. Os personagens são verdadeiros. Hala (filha de Yaser), o Abul (primo de Yaser) são pessoas que conheci. As árvores cortadas, as pedras pichadas, as demolições nos vilarejos, isso tudo eu vi.

Na introdução do livro, você diz que a escrita é um instrumento potente, mas ilegítimo para contar essa história. Por quê?

Acho que essa estratégia de contar pelos olhos de Yaser é de humanizar, aproximar e trazer o leitor para o próximo no sentido de que não tenho essa experiência, não vivo dessa maneira, mas posso me colocar em uma posição de empatia. Mas como você coloca em palavras as coisas que vê? Há a sensação de que não só a literatura, mas as artes falham. Porém, ao mesmo tempo em que falham, é nessa tentativa que elas são potentes de alguma forma porque tentam. Era de alguma maneira um empenho para que eu desse alguma resposta para eles e não fosse mais uma estrangeira que vai lá, olha tudo, ouve tudo e vai embora. Você não modifica isso. Um amigo me contou que o Saramago falava que a literatura não transforma o mundo, mas a literatura transforma algumas pessoas e essas pessoas podem não revolucionar, mas serem catalisadoras de mudanças. Essas pessoas (palestinas) são muito corajosas porque elas poderiam ir embora e perseveram ali com tanta angústia, incerteza e com o medo com o qual convivem diariamente. Eles dizem que pertencem àquele lugar, que precisam daquela terra e que não vão embora, pois ali é a casa deles.

Um dos episódios marcantes da vida de Yaser ocorreu em 2002 quando colonos israelenses foram até sua casa e o agrediram na frente da família para expulsá-los de lá. Desde então, ele vive com medo de que isso ocorra novamente. Que transformações ele sofreu em decorrência disso? É possível dizer que ele é uma alegoria da população palestina nesse sentido?

Sim. Há algo muito cruel na Palestina. O modo de atuação do governo e do exército israelense faz com que não seja necessário matar os corpos. Mata-se a identidade, a perspectiva de futuro, a inscrição do passado. No caso dos árabes, há uma tradição muito oral e comunitária, existe a ideia de uma família expandida naquele lugar. As figuras masculinas são importantes e o fato de não apenas o vilarejo ter sofrido uma violência, mas especialmente o Yaser como chefe de família, que deveria protegê-la e, ao mesmo tempo, com todos os parentes juntos e ele se sentindo impotente, desrespeitado, isso o marcou muito. Percebia-se isso pelo relato dele, pela quantidade de vezes em que contou essa história. Senti nele um embaraço e um constrangimento no papel dele como homem, pai e marido – e também na família como um todo – que não é capaz de defender a terra de igual para igual. A palavra é insuficiente para que seja respeitada ali. Há um processo de humilhação da população como um todo que é da expropriação da terra, mas que também é identitária. A questão da arbitrariedade traz um estado permanente de tensão em que não se sabe o que acontecerá, a qualidade de vida é muito ruim. Eles fumam muito, consomem muito açúcar, o índice de diabetes é muito alto.

Em Yaser é dito que a Palestina interessa pouco ao mundo em comparação à comoção internacional relacionada a um menino sírio que morreu afogado em uma praia na Turquia e a outro ferido em um bombardeio em Aleppo. Como avalia a cobertura da imprensa brasileira sobre o conflito entre judeus e árabes?

Pensando nos dois meninos, na questão da identidade branca (meninos árabes de pele clara), aquilo comove (porque é a cor de pele privilegiada). No caso do menino que não morreu, fizeram um acompanhamento do que aconteceu com a família, com o pai que enterrou a mulher e o filho. A cobertura da imprensa de Israel e Palestina no Brasil ocorre muito por agências internacionais, de maneira muito resumida e apenas de grandes eventos que, em geral, são em Gaza devido aos bombardeios e com um viés muito americano. Ainda que não seja esse o viés (das agências internacionais), quando se fala apenas do fato isolado e fora do contexto, reforça uma ideia que temos dos árabes como terroristas e isso faz parte de uma narrativa mais ampla. Os árabes são vistos como muçulmanos perigosos e o Oriente Médio se transforma em algo nublado, um lugar de fanáticos, de gente radical que pode se explodir. No Brasil, algumas pessoas possuem um lado um pouco mais ativista no que diz respeito ao interesse pela Palestina, mas já ouvi algumas perguntarem o que temos em comum com a Palestina e por que deveríamos nos importar com isso. As pessoas não sabem a localização e acham que isso não é problema do brasileiro porque não o atinge, não tem confluência com ele. Há pouco espaço na imprensa, fica uma coisa pontual relacionada a mortos, à destruição e à precariedade de Gaza e não se fala da Cisjordânia, por exemplo, onde ocorre outro tipo de violência muito mais burocratizada e sistematizada. O discurso da democracia é muito perverso porque se trata de um mundo kafkiano. É o mundo da burocracia, da papelada, dos documentos. “Você não está com o carimbo certo”, “Você veio no dia errado”, isso faz com que os negócios, a vida pessoal e a saúde emperrem.

As oliveiras são citadas em diversos momentos da história. Você menciona que uma oliveira é a árvore que é um e todos palestinos. Qual a importância delas para a população palestina?

Eles falam disso o tempo todo, que as oliveiras são fundamentais e o símbolo dos palestinos. É uma árvore muito resistente que dura séculos e que, se for replantada em outro local, irá brotar de novo e não morrerá. Eles se veem muito nas oliveiras, existe a produção para a subsistência e o excedente destinado à venda. Há a ideia de que a ancoragem na terra é com as oliveiras porque elas perduram e são herdadas. Muitas vezes, os palestinos não se referiam às metragens, mas às oliveiras: “Tinha 250 oliveiras naquele terreno” ou “Eram oliveiras do meu avô”. Quando os colonos atacam essas árvores, é uma maneira muito dolorosa de atacar os palestinos. É uma mutilação do tempo, da história, do trabalho de pessoas que já morreram.

Em Ideologia e propaganda na educação: a Palestina nos livros didáticos (Boitempo), a professora israelense Nurit Peled-Elhanan investiga a representação dos árabes em 11 obras usadas em escolas israelenses. Ela constata que eles são retratados como primitivos e terroristas, os territórios que ocupam são propositalmente apagados dos mapas da região e os militares israelenses incentivam as crianças a participar do exército. Como pensar a educação nesse contexto?

Os israelenses que conheci falavam que a participação militar fazia parte da identidade deles e que ser israelense significa lutar pelo seu país. Isso era algo claro e fazia parte do discurso de todos, eles não negavam isso; quando não era muito ostensivo, era muito internalizado, até mesmo na equipe do Breaking the Silence (ONG formada por ex-soldados que serviram no exército israelense desde o início da Segunda Intifada, nos anos 2000). É algo intrínseco à sociedade, eles diziam que eram contra a ocupação, mas que não deixariam de lutar pelo país. Os soldados disseram que só perceberam em campo o quanto a questão educacional em relação a Israel e à Palestina era enviesada no período escolar como um todo. Houve esse choque de realidade com tudo o que eles aprenderam ao longo dos anos. O Breaking the Silence percebia que estava lidando com uma situação de injustiça e desequilíbrio e tinha uma atuação de conscientização nas escolas. Ao mesmo tempo, há pessoas que não querem enxergar isso e continuam afirmando essa narrativa escolar.