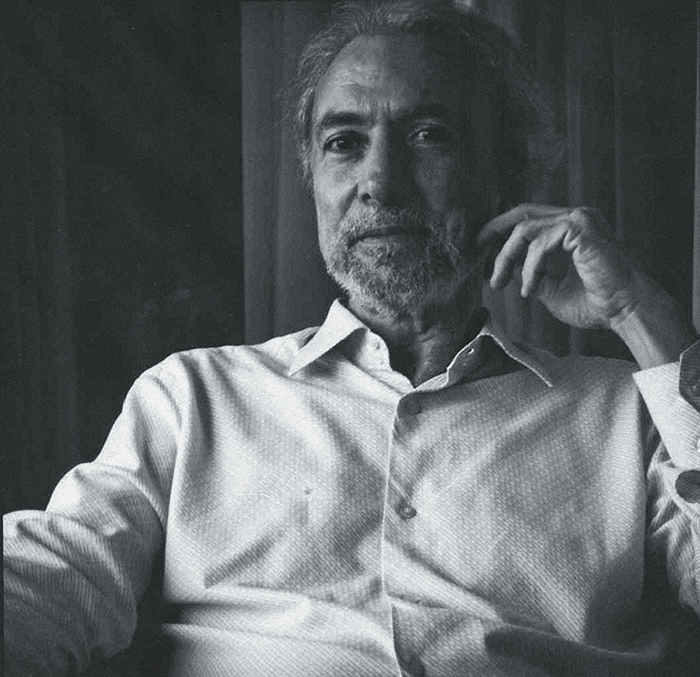

Estudioso de João Cabral de Melo Neto (1920-1999) desde 1985, quando publicou João Cabral: a poesia do menos, o poeta, ensaísta e membro da Academia Brasileira de Letras Antonio Carlos Secchin agora reedita, pela Cepe Editora, sua mais recente obra acerca da poética do pernambucano. Originalmente intitulado João Cabral: uma fala só lâmina (Cosac Naify, 2014), o volume volta ao mercado ampliado e com outro nome: João Cabral de ponta a ponta.

Artista de muitas facetas — ainda que reconhecido popularmente pelo seu clássico Morte e vida severina —, Cabral utiliza imagens de fazeres comuns em matéria de constructo para relacioná-las com o labor poético (ratificando o engenho, o suor, o trabalho, de certo modo para afastar a figura do poeta de rasas santificações).

Nesta entrevista ao Pernambuco, Secchin revela aspectos de sua análise sobre a poesia de João Cabral, dá detalhes sobre sua vida (como as fases de sua relação com Drummond), sobre seu modo de ver o mundo (e o que possivelmente pensaria sobre o atual cenário brasileiro), além de comentar a possível influência do autor no que há de contemporâneo em matéria de poesia.

Secchin, seu livro João Cabral: uma fala só lâmina foi lançado originalmente em 2014 pela extinta Cosac e Naify e agora ganha uma edição da Cepe. Esta nova edição contém alguma novidade em matéria de análises inéditas?

Bom, para começar, o título é inédito (risos). Gostaria de que o livro já em 2014 se tivesse intitulado João Cabral de ponta a ponta, não só porque estudo a obra do poeta da primeira à vigésima e última obra, mas porque a ideia de “ponta” é importante em seu projeto estético, e duplamente: ponta perfurante do que chamei “uma fala só lâmina”, (que alude às) pontas de facas e foices que povoam seus textos; e “ponta de novelo”, do discurso que ele tece e desenrola com paciência e precisão. Incluí (no novo volume) ensaio inédito sobre a conturbada relação pessoal e poética entre Cabral e Carlos Drummond de Andrade: muito próximos na década de 1940, e totalmente distanciados, praticamente rompidos, a partir de meados dos anos 1950 – ruptura, aliás, nunca assumida por nenhum dos dois. O poeta mineiro foi padrinho do casamento de João com Stella, em 1946. Cabral dedicou a Drummond o primeiro (Pedra do sono, 1942) e o terceiro (O engenheiro, 1945) de seus livros; como se fosse pouco, o segundo, Os três mal-amados (1943), traz como epígrafe os versos inicias do poema Quadrilha, de CDA. Além de um inédito caderno de imagens, a nova edição apresenta em apêndice dois documentos importantes: uma entrevista que o poeta me concedeu em 1980 e a transcrição de sua última palestra, realizada na Faculdade de Letras da UFRJ em 1993. A palestra, aliás, tem uma origem curiosa. Organizei na Faculdade um ciclo intitulado “Encontro com os poetas”, a cada semana um escritor era convidado a dar um depoimento sobre sua trajetória. O ciclo se encerraria com Marly de Oliveira, segunda esposa de Cabral. Na véspera da apresentação, ele me telefonou, dizendo que ela estava adoentada, e se ele poderia substituí-la. Fizemos uma divulgação em tempo recorde, auditório superlotado, e João, que era tímido e reservado, sentiu-se à vontade, foi uma espécie de “canto do cisne” em termos de apresentação pública. Falou longamente, depois ainda se dispôs a dialogar com os estudantes e saiu aplaudido de pé.

Por que a faca? Melhor, por que a imagem da faca / que só tivesse lâmina?

No extraordinário livro-poema Uma faca só lâmina, de 1956, o próprio poeta esclarece que a faca, reduzida à lâmina, seria arma contra o torpor de quem a porta, por exigir constante vigília contra o torpor, sem o conforto de um cabo. Daí decorre que quem a empunha corre o risco de expor-se à autoagressão em momento de descuido – e esse tangenciar perpétuo do perigo é que deve mover o escritor, como se lê num poema em que Cabral equipara o poeta ao toureiro. Interessante como imagens do incômodo, do desconforto, povoam sua obra, não por um viés de aceitação do sofrimento, mas na perspectiva de que impedem a acomodação. Isso tem a ver com a conhecida depreciação da arte musical por parte do poeta, na medida em que para ele a música seria “anestésica” e soporífera por faltar-lhe referência concreta, por ser a mais abstrata e imaterial das artes. Conforme escreveu no poema O Teatro Santa Isabel do Recife, “(...) a

música e a oratória (são) / teias sem nada, sem raiz / (…) / te envolvem, dissolvem, se vão, (...)”.

Queria que você falasse sobre um famoso aforismo seu: “A poesia de Cabral nunca desistiu de ser também a poesia de João”.

Essa formulação me veio no desfecho de uma leitura que efetuei do poema Descoberta da literatura, de A escola das facas (1980). Localizei nele o menino João Cabral no hiato entre a linguagem “Casa-grande” – culta, patriarcal, letrada, de que ele era natural herdeiro, na condição de um “filho-engenho” – e a linguagem do cordel, popular, “letra analfabeta”, que o garoto lia escondido para os trabalhadores da “senzala”. Considerando-se o sobrenome uma espécie de “marca de origem”, sustento que Cabral nunca se esquece de cultivar também seu lado simplesmente “João”, daí advindo, inclusive, as famosas “duas águas” em que ele compartimentou a sua produção – de um lado os poemas densos e reflexivos, de outro os poemas “em voz alta”, dentre esses o mais famoso de todos, Morte e vida severina. Creio, porém, que tal separação não é tão rígida como o poeta parece indicar, pois há cruzamentos dessas duas linguagens em vários textos, poemas simultaneamente comunicativos e de requintada elaboração formal.

Essa espécie de dualidade (podemos chamar assim?) na coexistência de um evidente apuro formal junto a um crivo social marcante na obra de Cabral de certa forma tensiona as temáticas e os procedimentos literários?

Ele pensava que sim, que os poemas “em voz alta” seriam mais relaxados, porém me parece que o critério de “controle de qualidade” que Cabral sempre se exigiu impede um desnível entre as duas águas. Gosto de dizer que a poesia social, nele, é, antes de tudo, poesia, eventualmente (não exclusivamente) também social. O problema de boa parte da poesia engajada é que nela, com frequência, o adjetivo se sobrepõe ao substantivo. Não acredito na força poética de um texto que se propõe a veicular “verdades” que lhe sejam prévias. A “verdade”, se existir, é construção, e se elabora a partir da primeira palavra do poema, que não pode reduzir-se à porta-voz de discursos alheios e anteriores, ainda que bem-intencionados.

Como se dá essa aproximação que Cabral fez, ao longo de sua obra, entre o procedimento do poeta em relação à escrita e figuras como o engenheiro e o catador de feijão?

Há algumas constantes nas analogias que João Cabral estabelece entre escrever poesia e outras atividades. Por exemplo: a “desdivinização” da figura do poeta, quase sempre comparado a outros trabalhadores manuais: o pescador, o ferreiro, o toureiro, o catador de feijão. A valorização do produto criado com a mão na massa, proveniente de um contato com a superfície concreta do mundo. E um correlato repúdio a “essências” e “transcendências”, em prol daquilo que o olho vê e o corpo sente.

Analisando a poesia contemporânea hoje, da geração mais recente pós-anos 2000, é possível observarmos alguma influência cabralina, mesmo que inconsciente? A impressão é de que Cabral foi uma referência mais intensa para quem começou a escrever nos anos 1980/1990, mas que depois passou a cair em desuso, digamos assim.

É bom que Cabral não seja mais o modelo preferencial para os contemporâneos, porque, a rigor, haveria o perigo da proliferação de “subCabrais”. Os grandes nomes podem gerar mais epígonos a redundar o que eles já fizeram do que fomentar continuadores críticos a partir do que foi feito. E sem essa dimensão da “continuidade crítica” a literatura se asfixia. Creio, porém, que João já se tornou referência incontornável, ao lado de Bandeira e Drummond, na medida em que não se pode mais ignorá-los, ainda que por um viés de recusa. E, boa proporção, a poesia avança na recusa da fala que a precede, senão cairíamos na seara dos diluidores e da pura paráfrase. São inumeráveis as maneiras de dizer “não” à voz, às vezes paralisadora, de um grande Pai poético. O Pai Cabral – se me permite a expressão, esvaziada de conotação religiosa – foi particularmente renegado pela poesia marginal da década de 1970.

Conhecendo bem pessoa e obra, como você imagina João Cabral — que além de poeta foi diplomata — se posicionando diante de filho de presidente sendo cotado para embaixada norte-americana ou de vazamentos criminosos de petróleo no litoral nordestino? O rio de Cabral desaguaria como nesse mar?

Não nos esqueçamos de que, delatado por um colega de Itamaraty, João Cabral, no começo da década de 1950, foi afastado de suas funções diplomáticas sob a acusação de ser simpatizante do comunismo. Foi mais tarde reintegrado ao serviço público e, politicamente, sempre foi identificado como um intelectual de esquerda. Retomando o que já respondi: Cabral nunca se esqueceu de ser João. Hoje, portanto, decerto estaria a favor dos Joões e Severinos que povoaram sua infância e desembarcaram, desidratados e famélicos, na sua poesia. Mas se posicionaria à maneira cabralina, ou seja, por via de uma “poesia do menos”, que não se tece com dós de peito retóricos, e, sim, por meio do manejo da lâmina da ironia, ou do sarcasmo, contra os poderosos que agem apenas em benefício próprio. Ele nunca foi panfletário, e, talvez por isso, seus grandes livros de temática social não envelheceram: O cão sem plumas, O rio, Morte e vida severina, além de numerosos poemas disseminados em A educação pela pedra. Cabral sustentava que o escritor não precisava adotar tom de denúncia: bastaria dar a ver a realidade, que ela, a realidade, já emergiria como “autodenúncia”, sem precisar que se lhe acrescentasse em alto-falante o grito estentóreo do poeta.