O trecho abaixo pertence ao livro Caminhos divergentes: judaicidade e crítica do sionismo, de Judith Butler, com tradução de Rogério Bettoni. A obra, editada pela Boitempo, chega às livrarias na próxima semana.

Nela, Butler fala sobre as complexidades de um estado binacional Israel-Palestina. Parte de Hannah Arendt para criticar o sionismo e analisa autores – Primo Levi, Martin Buber, Emmanuel Lévinas – para demonstrar a vinculação entre judaicidade e justiça social. A autora lembra que os valores judaicos estão calcados no respeito e no convívio, o ser judeu em relação ao não judeu. Por trabalhar a alteridade como constitutiva da identidade, Butler demonstra como a dispersão dos judeus de outrora se assemelha à dispersão dos palestinos no presente.

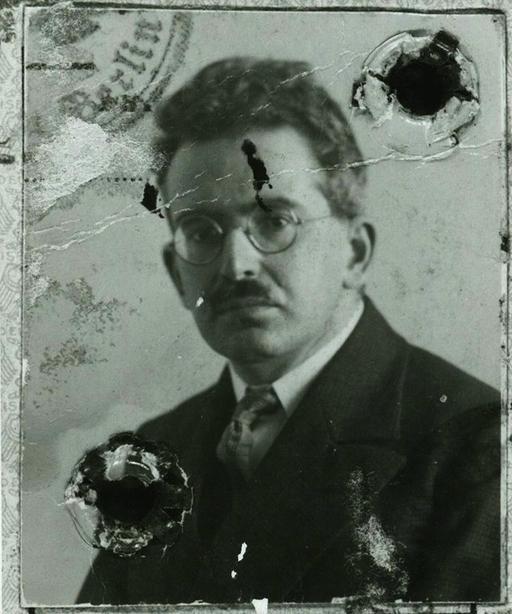

O trecho abaixo, entretanto, não versa diretamente sobre esses temas. Nele, a autora começa a pensar longamente as ideias de Walter Benjamin a respeito da violência do Direito e a crítica que ele fez sobre “formas de história progressiva segundo as quais um ideal se realizaria com o passar do tempo”. Todos os grifos do texto são da edição.

***

Seria possível perguntar sobre as ideias de Walter Benjamin sobre o sionismo e consultar suas consagradas discussões com Gershom Scholem para distinguir essas políticas. Neste texto, no entanto, estou menos interessada nas questões específicas que ele levantou a respeito do sionismo nas décadas de 1920 e 1930 do que em suas próprias visões sobre violência, e sobre a violência do direito em particular. É fato conhecido que Scholem tentou convencer Benjamin a emigrar para a Palestina e aprender hebraico, mas Benjamin não quis. Em determinado momento, Scholem conseguiu que a Universidade Hebraica pagasse uma bolsa para Benjamin, mas ele foi para a Rússia com o dinheiro e não fez muita questão de dar explicações a seus patrocinadores. Mas talvez mais importante que a ambivalência de Benjamin em relação ao sionismo fosse sua crítica da violência do Estado e suas ideias sobre história e opressão. Neste capítulo e no próximo, tento entender como Benjamin se baseia em fontes judaicas e não judaicas para oferecer (a) uma crítica da violência do direito – o tipo de violência que os Estados cometem precisamente por meio de sua estrutura jurídica – e (b) uma crítica daquelas formas de história progressiva segundo as quais um ideal se realizaria com o passar do tempo – uma perspectiva com implicações críticas claras para o sionismo. Seu primeiro ponto nos mostra que não é possível tratar a lei como alternativa à violência, mas também suscita a questão de como é possível recusar formas acríticas de obediência a regimes injustos. O segundo ponto, centrado na ideia de como o messiânico reconfigura a história, trata da possibilidade de encontrar uma forma presente para a história dos oprimidos, uma que não pertença a uma única nação, mas que exija uma súbita transposição da opressão através do tempo e do espaço.

O messiânico assume diferentes formas na obra de Benjamin, mudando no decorrer de suas reflexões e evocações do termo [nota 1]. Numa de suas primeiras obras, sobre a pintura, Benjamin parece entender o messiânico como um núcleo extrassensível de significado que, não obstante, organiza o campo sensível – concentrando‐se na transmissibilidade e na dispersão do “nome”. Em “A tarefa do tradutor”, somos levados a considerar como o messiânico constitui certa ruptura na possibilidade da transmissão, ilustrada no muito discutido conceito do “vaso quebrado” cujos cacos não podem ser restaurados a sua unidade original. Embora algumas dessas reflexões iniciais se concentrem no messiânico como uma forma de perdão, um perdão que requer o esquecimento de todas as marcas de culpa, seu “Para uma crítica da violência”(1921) [nota 2] tende a conceber a força messiânica da violência divina como uma ruptura com a violência do direito (que também é uma escusa da culpa). Em “Sobre o conceito de história” [nota 3] ele liga o messiânico à luta para salvar a história dos oprimidos de um esquecimento imposto. Não existe nenhum tipo de doutrina do messiânico para Benjamin, e devemos começar nossa consideração dizendo que o messiânico é um esforço contradoutrinal de romper com os regimes temporais que geram a culpa e a obediência, ampliam a violência do direito e encobrem a história dos oprimidos. O messiânico parece funcionar a favor do esquecimento nos primeiros exemplos e lutar contra ele apenas em versões posteriores simplesmente porque a história da culpa não corresponde à história da opressão. Quando Benjamin deixa mais claro que é preciso combater o apagamento da história da opressão, é justamente no sentido contrário ao engrandecimento do mundo dos culpados: estes continuam ligados a uma versão do direito e da violência que busca encobrir a destruição que causou e ainda causa. Desse modo, o messiânico surge como modo de mandar pelos ares essa cronologia e essa história específicas para restabelecer numa forma dispersa aqueles vestígios do passado de sofrimento que, de maneiras indiretas, nos servem para acabar com regimes cuja violência é, ao mesmo tempo, moral e física.

Ao considerar o ensaio “Para uma crítica da violência”, faz sentido começar com o que parece ser a pergunta mais elementar: que sentido o termo crítica assume quando se torna uma crítica da violência? Uma crítica da violência é uma investigação sobre as condições para a violência, mas também um questionamento sobre como a violência se circunscreve de antemão pelas perguntas que fazemos a respeito dela. O que é a violência, então, para que possa ser colocada em questão? Não precisamos saber como tratar essa questão antes de perguntar, como devemos, quais são as formas legítimas e ilegítimas de violência? Entendo que o ensaio de Walter Benjamin fornece uma crítica da violência do direito, o tipo de violência que o Estado exerce por instaurar e manter o status vinculante que o direito impõe sobre quem está a ele sujeito. Em sua crítica, Benjamin oferece pelo menos dois tipos diferentes de explicação. No primeiro exemplo, ele pergunta: como a violência do direito se torna possível? O que é o direito a ponto de requerer a violência ou, no mínimo, um efeito coercitivo com a finalidade de ter esse caráter vinculante sobre os sujeitos? Mas também: o que é a violência de modo que possa assumir essa forma legal? Ao fazer essa última pergunta, Benjamin abre uma segunda trajetória para seu pensamento: existe outra forma de violência que não seja coercitiva, aliás, uma violência que possa ser invocada e empreendida contra a força coercitiva do direito? Ele prossegue e pergunta: haveria uma violência que não seja apenas empreendida contra a coerção, mas que seja em si não coercitiva e, nesse sentido (ou ainda em outros), fundamentalmente não violenta? Ele se refere a essa violência não coercitiva como “não sangrenta”, e isso parece implicar que ela não é empreendida contra corpos humanos e vidas humanas. Como veremos, no fim não fica claro se ele consegue cumprir essa promessa. Se tivesse conseguido, defenderia uma violência que é destrutiva da coerção, sem derramar sangue algum no processo. Isso constituiria a possibilidade paradoxal de uma violência não violenta, e espero levar em consideração, nas páginas seguintes, essa possibilidade no ensaio de Benjamin.

O ensaio de Benjamin é notoriamente difícil. Temos de lidar com muitas distinções, e parece que lidamos com elas apenas por alguns momentos, para então as abandonarmos. É preciso trabalhar com dois grupos básicos de distinções para tentar entender o que ele faz. O primeiro distingue violência instauradora do direito (rechtsetzend) e mantenedora do direito (rechtserhaltend). A violência que mantém o direito é exercida pelos tribunais e, certamente, pela polícia: ela representa o esforço repetido e institucionalizado de garantir que o direito continue exercendo seu caráter vinculante sobre a população que governa; representa os modos cotidianos pelos quais o direito repetidamente impõe sua obrigação a quem está sujeito a ela. A violência que instaura o direito é diferente. O direito é colocado como algo feito quando uma ordem política surge e o direito é criado, mas também pode ser uma prerrogativa exercida pelas forças militares ao introduzir ações coercitivas para lidar com uma população indisciplinada. Curiosamente, as forças militares podem ser um exemplo tanto do poder instaurador do direito quanto do poder mantenedor do direito, dependendo do contexto; voltaremos a esse ponto quando perguntarmos se existe ainda outra violência, uma terceira possibilidade que exceda e se oponha tanto à violência instauradora quanto à mantenedora do direito. Os atos pelos quais o direito é instituído não são em si justificados por outro direito ou pelo recurso a uma justificação racional que precede a codificação do direito; o direito tampouco se forma de maneira orgânica, com o lento desenvolvimento de costumes e normas culturais em direito positivo. Pelo contrário, a instauração da lei cria as condições para que se deem os procedimentos justificativos e as deliberações justificativas. Isso acontece por decreto, por assim dizer, e isso faz parte do que se pretende com a violência desse ato fundador. Com efeito, a violência da violência que instaura o direito é resumida na afirmação de que “isso vai ser lei”, ou, mais enfaticamente, “isso agora é lei”. Essa última concepção da violência legal – a que instaura o direito – é entendida como uma operação do destino [nota 4], termo que tem um sentido específico para Benjamin. O destino pertence ao campo helênico do mito, e a violência que mantém o direito é, de muitas maneiras, o subproduto dessa violência que instaura o direito, porque o direito que é mantido é exatamente o direito que já foi instaurado. O fato de que o direito só pode ser mantido caso reitere seu caráter vinculante sugere que ele é “mantido” apenas por ser imposto vez após outra como vinculante. No fim, ao que parece, o modelo da violência instauradora do direito, entendido como destino, uma declaração por decreto, é também o mecanismo de funcionamento da violência mantenedora do direito.

Por serem o exemplo de instituição que tanto instaura quanto mantém o direito, as forças militares podem fornecer um modelo para entender a ligação interna entre essas duas formas de violência. Para que o direito seja mantido, seu caráter vinculante precisa ser reafirmado. Essa reafirmação impõe o direito como vinculante mais uma vez, e assim repete o ato fundador de uma maneira regrada. Além disso, notamos aqui que se o direito não se renovasse, não fosse mantido, ele deixaria de funcionar, deixaria de ser mantido, deixaria de ser imposto mais uma vez como vinculante. Esse lugar do colapso do direito seriam as forças militares, pois elas parecem ser a instituição que exemplifica ao mesmo tempo a manutenção e a instauração do direito, e, assim, o lugar em que o direito poderia ser reprimido, deixar de funcionar, até mesmo tornar‐se sujeito à destruição.

Para entendermos a violência presente tanto na violência que instaura o direito quanto na que o mantém, precisamos considerar outra violência que não pode ser entendida nem pela ideia de destino, nem como violência helênica ou “mítica”. A violência mítica estabelece o direito sem nenhuma justificativa. Só depois que o direito é estabelecido é que podemos começar a falar sobre a justificação. De maneira crucial, o direito é fundado sem justificação, sem referência à justificação, mesmo que faça referência à justificação possível como consequência de sua fundação. Primeiro o sujeito é vinculado pelo direito, depois surge um quadro legal para justificar o caráter vinculante do direito. Como consequência, produzem‐se sujeitos que têm de responder pelo direito perante o direito, que passam a se definir por sua relação com a responsabilização legal. Tendo em conta esse campo do direito em suas duas instâncias, a fundadora e a preservadora, Benjamin postula uma “violência divina”, uma violência que visa o mesmo quadro de referência que estabelece a responsabilização legal. A violência mística é desencadeada contra a força coercitiva desse quadro legal, contra a responsabilização que vincula o sujeito a um sistema legal específico e o impede de desenvolver um ponto de vista crítico, quiçá revolucionário, sobre esse sistema legal. Quando um sistema legal precisa ser desfeito, ou quando sua coercitividade leva a uma revolta por parte de quem sofre sua coerção, é importante que esses vínculos de responsabilização sejam rompidos. Na verdade, para dissolver um corpo de leis estabelecidas que é injusto, é preciso justamente parar de fazer o que as leis estabelecidas definem como a coisa certa [nota 6].

Notas

* Foram suprimidas as notas em que se fala sobre nuances de tradução (como a extração de certos trechos de outras obras, por exemplo), como forma de dinamizar a leitura. Notas sobre a tradução de termos específicos foram mantidas.

[nota 1] Uma versão preliminar de algumas partes deste ensaio foi publicada anteriormente como “Critique, Coercion, and Sacred Life in Benjamin’s ‘Critique of Violence’”, em Hent de Vries e Lawrence E. Sullivan (orgs.), Political Theologies: Public Religions in a Post‐Secular World (Nova York, Fordham University Press, 2006).

[nota 2] Ver Peter Fenves, The Messianic Reduction: Walter Benjamin and the Shape of Time (Palo Alto, Stanford University Press, 2010).

[nota 3] O termo usado por Benjamin para designar “violência” é Gewalt, que pode significar tanto “violência” quanto “poder”. Daí alguns tradutores terem refletido essa ambiguidade ou oposição entre “poder como violência” e “violência como poder” em suas versões do ensaio: João Barrento, por exemplo, em O anjo da história (Belo Horizonte, Autêntica, 2013), traduz como “Sobre a crítica do poder como violência”; Willi Bolle, em Documentos de cultura, documentos de barbárie (São Paulo, Cultrix, 1986), traduz como “Crítica da violência – Crítica do poder”. Essa dinâmica também aparece no texto de Judith Butler quando ela usa um ou outro termo. (N. T.)

[nota 4] Em Walter Benjamin, O anjo da história, cit. (N. E.)

[nota 5] A palavra usada por Benjamin para “destino” é das Shicksal.

[nota 6] Nota do Suplemento Pernambuco: Os parágrafos seguintes, não veiculados aqui por questões de espaço, discorrem sobre a ideia da frase grifada. Segundo Butler, ela são expostas por Georges Sorel em Reflexões sobre a violência, e influenciaram Benjamin em suas elucubrações a respeito da greve geral, uma "greve que leva à dissolução de todo um aparelho de Estado" (p. 79).