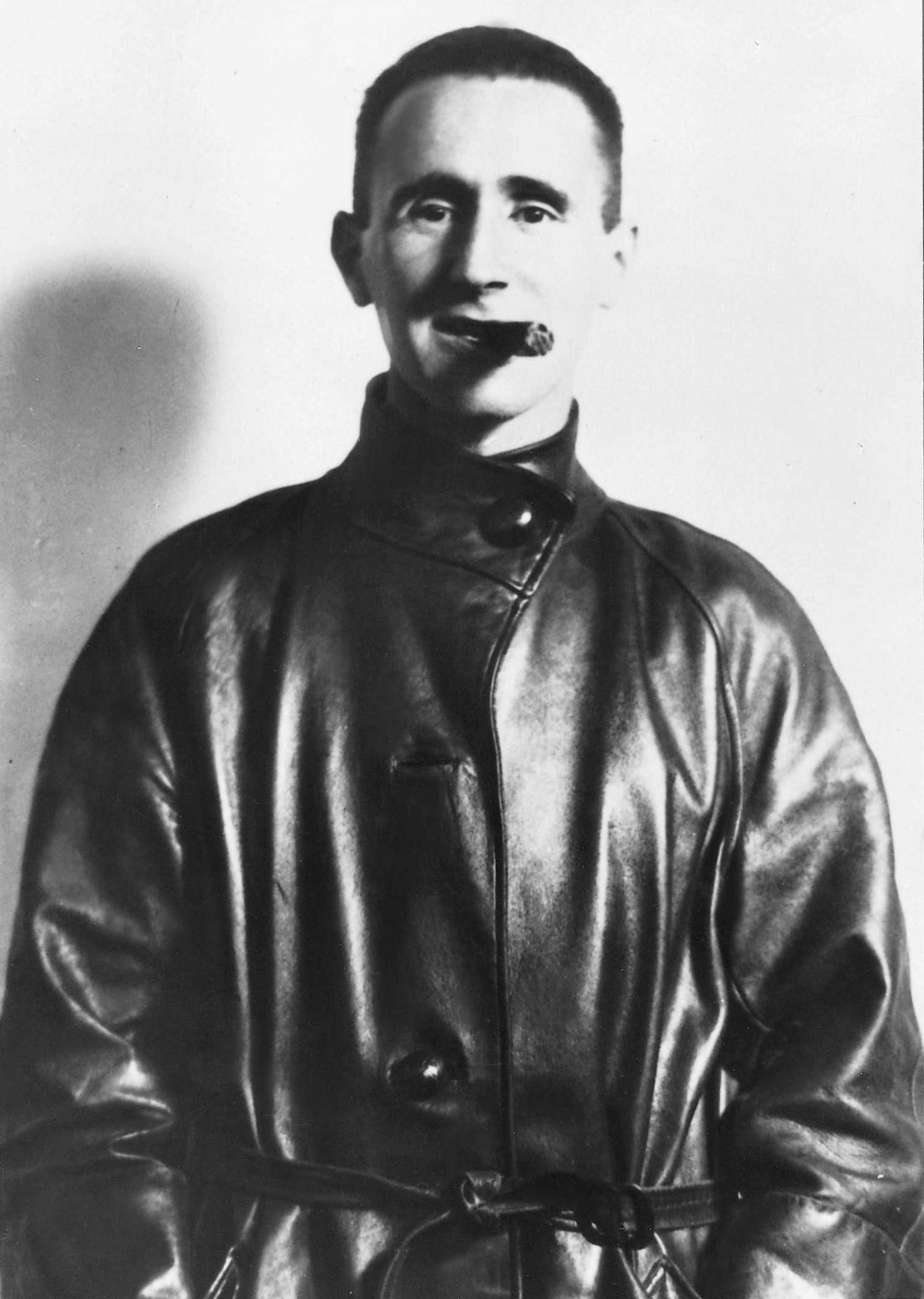

O texto abaixo é um ensaio de Walter Benjamin sobre a peça A mãe, de Bertolt Brecht, quando da estreia da obra. A peça é uma adaptação da obra homônima de Górki.

O texto abaixo integra o livro Ensaios sobre Brecht (Boitempo Editorial), que reúne ensaios de Walter Benjamin sobre a obra dramática e poética de seu amigo Bertolt Brecht, produzidos entre 1930 e 1939. Alguns desses ensaios, como o que segue abaixo, são inéditos no Brasil. A disposição original do texto, em parágrafo único, foi respeitada aqui.

A tradução é de Claudia Abeling.

*

Brecht afirmou que o comunismo é o meio-termo (das Mittlere). “O comunismo não é radical. O capitalismo é radical.” Reconhecemos o quanto ele é radical por seu comportamento em relação à família, bem como em relação a qualquer outro ponto. Ele se exacerba mesmo quando qualquer intensificação da vida em família acirra o sofrimento de condições humanas indignas. O comunismo não é radical. Por essa razão, não pretende simplesmente eliminar os laços familiares. Ele apenas verifica a capacidade de eles se alterarem. Ele se pergunta: a família pode ser desmontada para que seus componentes recebam outra função social? Esses componentes, entretanto, são menos seus membros do que as relações entre eles. Está claro que não há nenhuma mais importante do que aquela entre mãe e filho. Além disso, entre todos os membros da família, a mãe está socialmente determinada da maneira mais inequívoca: ela produz a descendência. A pergunta da peça brechtiana é: essa função social pode tornar-se revolucionária? E como? Na ordem econômica capitalista, quanto mais imbricado um indivíduo no contexto produtivo, maior sua vulnerabilidade em relação à exploração. Sob as condições atuais, a família é uma organização para a exploração da mulher como mãe. Pelagea Wlassova, “viúva de trabalhador e mãe de trabalhador”, é duplamente explorada: primeiro, como pertencente à classe trabalhadora; depois, como mulher e mãe. Aquela que pariu, duplamente explorada, representa os explorados em seu mais profundo aviltamento. Se as mães forem revolucionadas, nada restará a revolucionar. O objeto de Brecht é uma experiência sociológica sobre a transformação revolucionária da mãe. A isso se liga uma série de simplificações, que não são de natureza da agitação, mas da construção. “Viúva de trabalhador e mãe de trabalhador”, eis a primeira simplificação. Pelagea Wlassova é mãe de apenas um trabalhador e está, de certo modo, em contradição com o conceito original da mulher proletária (proles significa descendência). Essa mãe tem apenas um filho. Ele basta. Está claro que com essa única alavanca ela consegue acionar o interruptor que canaliza suas energias maternais para toda a classe trabalhadora. Em casa, sua tarefa é cozinhar. Depois de produzir um homem, ela passa a ser a reprodutora da força de trabalho dele. Mas já não há o suficiente para tal reprodução. O filho tem apenas um olhar de desdém para a comida servida. Com que facilidade o olhar machuca a mãe. Ela não consegue resolver a situação, pois ainda não sabe que “a decisão sobre a carne que falta na cozinha não é tomada na cozinha”. Os folhetos que ela vai distribuir devem dizer isso ou algo parecido. Ela o faz não para ajudar o comunismo, mas apenas seu filho, que foi sorteado para distribuí -los. É o início do trabalho dela para o partido. E eis que ela transforma a inimizade que ameaçava se desenvolver entre mãe e filho em inimizade contra o inimigo de ambos. Tal atitude de mãe também é o único gesto útil de ajuda, que, retraçado até sua casa verdadeira e original (as dobras da saia da mãe), ao mesmo tempo se investe socialmente – como solidariedade dos explorados – da convicção animal que possui naturalmente. A mãe percorre o caminho da primeira à última ajuda: o da solidariedade da classe trabalhadora. Seu discurso para as mães diante da doação de cobre não é pacifista; é um apelo revolucionário àquelas que, ao trair o interesse dos fracos, também traem o interesse de seus filhos, de sua “ninhada”. Então, a mãe chega ao partido primeiro pela ajuda; a teoria vem depois. Essa é a segunda simplificação construtiva. Essas simplificações têm por objetivo enfatizar a simplicidade de suas lições. É da natureza do teatro épico que a oposição não dialética entre forma e conteúdo da consciência (que faz com que a personagem dramática só possa se referir a sua ação por meio de reflexões) seja substituída pela oposição dialética entre teoria e prática (que faz com que a ação, em seus pontos de ruptura, permita vislumbrar a teoria). Por essa razão, o teatro épico é o teatro do herói surrado. O herói não surrado não se transforma em pensador: eis a reescrita possível, pelo dramaturgo, de uma máxima pedagógica dos antigos épicos. Há uma característica especial nos ensinamentos e nas explicações de seu próprio comportamento, com os quais a mãe preenche os tempos de seus fracassos ou de espera (para o teatro épico, não há diferença aí). Ela os canta. Ela canta: o que se fala contra o comunismo? Ela canta: aprenda, mulher de sessenta anos; ela canta: louve a terceira causa. E ela canta na condição de mãe. São cantigas de ninar. Cantigas de ninar do comunismo pequeno e fraco, porém em crescimento irrefreável. Como mãe, ela assumiu esse comunismo; mas agora vê -se que o comunismo a ama como só se ama à mãe – não por sua beleza, seu prestígio ou sua excelência, mas como a inesgotável fonte de auxílio; porque ela representa o auxílio em sua nascente, onde ele ainda jorra limpo; onde ele ainda é prático e não é falso, e, por isso, pode ser dirigido de maneira ilimitada àquilo que necessita de seu auxílio irrestrito: ou seja, o comunismo. A mãe tornou -se a prática encarnada. Na hora de fazer o chá, de embrulhar os pãezinhos, de visitar o filho preso, fica claro que toda ação da mãe serve ao comunismo; na hora das pedradas que a acertam e das coronhadas que leva dos policiais, fica claro que nenhuma violência contra ela adianta. A mãe tornou -se a prática encarnada. Isso quer dizer que nela só se encontra confiança, nenhum entusiasmo. E a mãe não seria confiável se no começo não tivesse objetado ao comunismo. Mas – e eis o ponto decisivo – suas objeções não são as dos interessados, e sim as do saudável senso comum. “É necessário, por isso não é perigoso” – não podemos nos dirigir à mãe com frases assim. Tampouco com utopias: “A fábrica é do sr. Suchlinow ou não? Então?!”. Entretanto, é possível explicar a ela que a propriedade dele é limitada. E assim ela caminha, passo a passo, rumo a um saudável senso comum: “Se vocês brigarem com o sr. Suchlinow, o que a polícia tem que ver com isso?”. E esse passo a passo do saudável senso comum, que é o contrário do radicalismo, leva a mãe à frente das manifestações de maio, nas quais é surrada. É o que se passa com a mãe. Agora chegou o momento de inverter as posições, de perguntar: a mãe está no comando, mas e o filho? Pois é o filho quem lê livros e se prepara para a chefia. São os quatro – mãe e filho, teoria e prática – que se reagrupam; brincam de trocar de lugar. No momento crítico, com o saudável bom senso assumindo o comando, a teoria é apenas boa o suficiente para cuidar da casa. Daí o filho tem de cortar o pão, enquanto a mãe, que não sabe ler, faz impressões; daí a urgência da vida cessa de organizar as pessoas segundo os sexos; daí há um mural na moradia proletária, criando um espaço entre a cozinha e a cama. Quando o Estado é posto de pernas para o ar na procura por um copeque, algumas coisas têm de mudar na família, e não é possível evitar que no lugar da noiva – que corporifica o ideal do futuro – apareça a mãe, que confirma Marx e Lênin com a experiência de uma mulher de quarenta anos. Pois a dialética não precisa de distâncias brumosas: está em casa dentro das quatro paredes da prática, e, em pé na soleira do momento, recita as palavras que encerram A mãe: “E o nunca se tornará ainda hoje!”.