O trecho abaixo é do livro Bovarismo brasileiro, de Maria Rita Kehl, que será lançado pela editora Boitempo em abril. Na obra, Kehl costura uma série de reflexões sobre o termo "bovarismo", cunhado por Jules de Gaultier em fins do século XIX. No excerto abaixo, ela faz a ponte entre o termo citado e o Quincas Borba de Machado de Assis, além de ilustrar brevemente a ideia do bovarismo na sociedade brasileira.

***

É bastante conhecida entre os leitores a passagem em que Emma Bovary é seduzida por seu segundo amante, Léon, na cabine de uma carruagem que o cocheiro conduz a esmo pelas ruas de Rouen. A rendição de Emma é apenas sugerida, do ponto de vista de um narrador que está fora da carruagem: Léon fecha os postigos da cabine e manda o cocheiro tocar em frente sem destino certo; logo mais uma mão feminina, já sem luvas, joga na rua pedaços de papel rasgado: a carta que Emma planejava entregar ao futuro amante, em uma tentativa romanesca de renunciar às consequências do flerte já iniciado entre os dois. A seguir, tudo o que o narrador descreve é o longo percurso do carro, ao comando de “siga em frente!”, repetido, de dentro da cabine, na voz de Léon. Quando a carruagem finalmente para na porta do hotel em que Emma está hospedada, os dois já se tornaram amantes. A ousada passagem da sedução na carruagem foi um dos principais motivos alegados pelo Ministério Público de Paris para processar Flaubert por ofensas ao decoro e à moral em Madame Bovary [nota 1].

A ironia do estilo arduamente construído por Gustave Flaubert para produzir no leitor um distanciamento crítico em relação às peripécias romanescas de sua personagem feminina não impediu que muitas gerações de mocinhas românticas tivessem lido Madame Bovary como uma “linda história de amor”. A educação sentimental (literária) dos consumidores de romances, na Europa oitocentista e no resto do Ocidente, fez com que via de regra a recepção de Madame Bovary fosse também bovarista. A indagação que deveria conduzir a leitura do romance – por que as coisas são narradas desse jeito? – é frequentemente substituída pela pergunta-chave dos romances de ação: o que vai acontecer depois? A leitura romanesca de Madame Bovary é conduzida pela expectativa de que Emma encontre o amante certo para cumprir com seus propósitos – igualmente romanescos, mas também burgueses – e encobre a pergunta central do romance: afinal, por que Emma deseja um amante? A resposta a essa pergunta passa pela fantasia de Madame Bovary de transformar-se em uma outra mulher através de uma relação amorosa com um homem que a arrebate para viver com ele uma vida muito diferente da sua medíocre realidade de pequeno-burguesa de província. A limitação da condição feminina impunha o adultério como única alternativa para alargar os horizontes existenciais de mulheres sonhadoras e insatisfeitas como Emma Bovary.

O termo bovarismo já se incorporou ao senso comum desde que a expressão foi cunhada pelo psiquiatra francês Jules de Gaultier, em 1892. Em Madame Bovary, a protagonista Emma é uma mulher que passa a vida tentando tornar-se outra. Só que essa fantasia, ou convicção delirante, está plenamente inserida entre os ideais e até mesmo entre as possibilidades individuais abertas pela sociedade burguesa – daí a atualidade e o poder crítico de Madame Bovary –, sobretudo pela via da mobilidade social, declaradamente criticada e desprezada por Flaubert [nota 2].

[…]

Nas sociedades da periferia do capitalismo, que se modernizaram tomando como referência as revoluções industrial e burguesa europeias sem, no entanto, realizar nem uma nem outra, a relação com os ideais passa forçosamente pela fantasia de “tornar-se um outro”. Só que esse outro é, por definição, inatingível, na medida em que o momento histórico que favoreceu a modernização, a expansão e o enriquecimento dos impérios coloniais não se repetirá. O bovarismo dos países periféricos não favoreceu sua modernização; pelo contrário, sempre inibiu e obscureceu a busca de caminhos próprios, emancipatórios, capazes de resolver as contradições próprias de sua posição no cenário internacional – a começar pela dependência em relação aos países ricos.

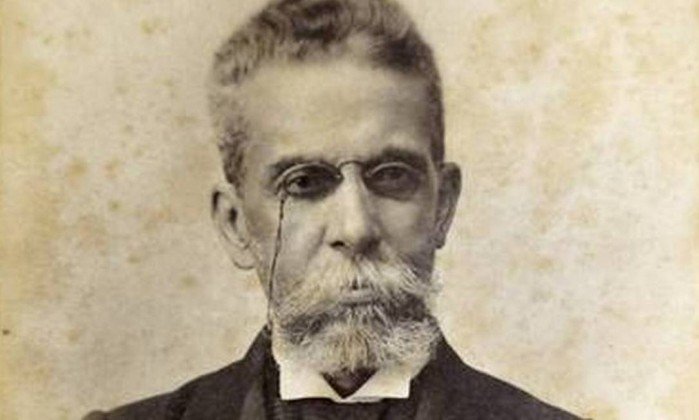

Se a forma predominante do bovarismo brasileiro consiste em nos tomarmos sempre por não brasileiros (portugueses no século XVIII, ingleses ou franceses no XIX, norte-americanos no XX), nossa melhor literatura também tem seu personagem bovarista: é Rubião, personagem do romance Quincas Borba, de Machado de Assis. Rubião é o caipira pobre, professor de escola pública em Barbacena, a quem a leal dedicação ao amigo Quincas Borba vale uma inesperada herança. Rubião é nomeado (à custa de uma pequena trapaça) único herdeiro do filósofo picareta Quincas Borba, cuja fortuna fora herdada, por sua vez, de um tio rico – lembrem-se de que só os pobres trabalham para valer (quando trabalham) em Machado de Assis.

O próprio Quincas Borba, filósofo desocupado de província, teria sido também um “herdeiro” tropical de teorias progressistas europeias adaptadas às condições brasileiras. Sua filosofia, o humanitismo (“sátira à floração oitocentista de ismos, com alusão explícita à religião comtiana da humanidade” [nota 3] ), interpreta a história da humanidade como uma progressão natural que favoreceria, inexoravelmente, os mais capazes. Sua palavra de ordem – “Ao vencedor as batatas!” – justifica a desigualdade, como bem observa Schwarz [nota 4]: seria um arremedo tropical da sobrevivência dos mais fortes (“survival of the fittest”) proposta por Spencer. A inadequação da pretensão ilustrada do filósofo de província se torna ainda mais evidente diante da realidade da exploração do trabalho escravo. Vale lembrar, ainda com Schwarz, que o dinheiro de Quincas Borba teria sido herdado de um tio, assim como, em Memórias póstumas de Brás Cubas, a fortuna do protagonista teria sido acumulada por um longínquo bisavô [nota 5].

[...]

A triste biografia de Rubião é marcada por um único ato efetivo, que o projeta de maneira fugaz na vida social carioca: de passagem por uma rua do centro da cidade, salva uma criança das rodas de uma carruagem. De início, o simplório Rubião espanta-se de ver a vizinhança toda abrir alas à sua passagem, como se o gesto, que só lhe custara um corte na mão e a perda do chapéu, revelasse coragem excepcional.

O leitor perceberá que o impulso de tirar a criança da frente da carruagem guarda, ainda, um resto da espontaneidade e da despretensão que nosso herói trazia da vida provinciana. Para Rubião, o feito não significou nada de mais, mas ganhou coloração heroica na notícia publicada no jornal de seu amigo Camacho, interessado em lançar a candidatura de Rubião à Câmara dos Deputados. A primeira reação de nosso “herói”, mineiro recatado que era, ao ler a versão sensacionalista de seu gesto publicada no Atalaia, foi de desagrado: “Quem me mandou ser linguarudo?”. Mas uma nova leitura da notícia – “Que era bem escrita, era. [...] Que narração! que viveza de estilo!” – foi convencendo Rubião da importância de seu ato.

A partir desse momento, Rubião vai progressivamente abandonando o modo de pensar provinciano para tentar identificar-se com a imagem que a imprensa sensacionalista da capital oferecia dele. Pela primeira vez, reconhecendo-se – não sem uma forçada de barra – na descrição exagerada do jornal, Rubião intui, confusamente, que o sucesso de sua escalada na sociedade carioca dependia de fazer-se passar por um outro.

NOTAS

[nota 1] Para a íntegra do processo do Ministério Público contra Flaubert, ver Madame Bovary (Paris, Garnier-Flammarion, 1966). Ver também Vladimir Nabokov, Lições de literatura (trad. Jorio Dauster, São Paulo, Três Estrelas, 2015).

[nota 2] Ver Gustave Flaubert, Cartas exemplares (org. e trad. Duda Machado, Rio de Janeiro, Imago, 1993).

[nota 3] Roberto Schwarz, Um mestre na periferia do capitalismo (São Paulo, Duas Cidades/ 34, 2000), p. 164.

[nota 4] Ibidem, p. 165

[nota 5] Ibidem, p. 166.