Abaixo, um trecho de Escrever sem escrever: literatura e apropriação no século XXI, de Leonardo Villa-Forte, a ser lançado em abril pela Relicário Edições em co-edição com a Editora PUC-Rio.

***

Em meados de 2013, subi a serra fluminense em direção a Teresópolis a fim de participar de um festival de arte, cultura e literatura em que iria mostrar um trabalho chamado Mensagens. Depois de um par de horas, tudo estava montado e, no dia seguinte, fiquei no centro cultural esperando alguém aparecer. Lembro bem um menino de não mais de 12 anos parado diante do trabalho. Eu me aproximei dele e lhe contei do que se tratava aquelas duas pilhas de folhas, em cima de uma mesa. Mensagens é composto de dois escaninhos de acrílico transparente com mais de 100 folhas empilhadas em cada um. Na folha mais acima da pilha do lado esquerdo, lê-se “Entrada”, e naquela mais acima da pilha do lado direto, “Saída”. São impressões de todas as mensagens SMS que recebi e enviei durante o ano de 2012 até o início de 2013, período em que tive meu último telefone celular daqueles anteriores à era dos smartphones. Não me recordo de sua reação naquele momento, mas o menino voltou na tarde seguinte, quando eu ainda estava lá, e dessa vez ele trazia um amigo puxado pelo braço. Os dois pararam em frente ao Mensagens. Aquele que viera no dia anterior passou a mão nas folhas e disse: “Viu? Eu não estava mentindo, ele realmente fez isso”.

Para o crítico e curador francês Nicolas Bourriaud, desde a década de 1990, “uma quantidade cada vez maior de artistas vem interpretando, reproduzindo, reexpondo ou utilizando produtos culturais disponíveis ou obras realizadas por terceiros”. Bourriaud denomina tais atividades de práticas de “pós-produção”. Para ele, o artista hoje não transfigura um elemento bruto (como o mármore, uma tela em branco ou argila), mas utiliza um dado, seja esse dado um produto industrializado, um vídeo ou até um animal. Para Bourriaud, “as noções de originalidade (estar na origem de...) e mesmo de criação (fazer a partir do nada) esfumam-se nessa nova paisagem cultural, marcada pelas figuras gêmeas do DJ e do programador, cujas tarefas consistem em selecionar objetos culturais e inseri-los em contextos definidos”. [nota 1] (…) Ao perceber um grupo de obras dos escritores/poetas/artistas contemporâneos, minha hipótese é a de que vemos hoje a participação da arte literária no rol daquelas chamadas de atividades de “pós-produção” (…).

Desde sempre, escritores citam outros escritores em suas obras, roubam frases e versos ou criam outras formas de diálogo e geram intertextualidades. Desde sempre, a leitura é doação de sentido por parte do leitor. A literatura é um objeto inacabado que pede a atualização do leitor. Não há leitura que não ressignifique o texto lido. O que acontece é que, com a tecnologia, a virtualidade e a digitalização contemporâneas, o texto – e sua quantidade que aumenta exponencialmente – torna-se cada vez mais maleável, cada vez mais deslocável, editável, transmissível, mais disponível às imprevisibilidades da recepção. Quem vai ler, quando, onde, como, com quem, em qual suporte, seguindo qual ordem (…). São situações que não se podem prever e que nos levam a momentos de espanto e divertimento – por mais que alguns escritores e artistas praticantes da literatura por meio de apropriação trabalhem justamente com noções feito o impassível e o tédio, como veremos. O fato é que o leitor nasce cada vez mais. (…) O que as práticas de apropriação operam como diferença é justamente a mudança da leitura como autoria “implícita” para uma autoria “explícita”.

Se o excesso de estímulos acaba por nos esgotar, causando assim o seu negativo, a insensibilidade, uma total indisponibilidade para o espanto – até então o fundamento para a poesia –, o escritor, o poeta, o artista recorrem aos próprios estímulos que os esgotam para deixá-los falar por si, ou por meio de rearranjos. Por isso, o termo poesia do pós-espanto, como diz Alberto Pucheu, para caracterizar a poesia de A morte de Tony Bennett, de Leonardo Gandolfi, uma poesia em que não há momentos de intensa voltagem emocional, assumida como poesia de “pilha fraca” pelo autor, feita de pedaços de letras de Roberto Carlos, diálogos de filmes de espionagem, entre outras tantas fontes cujo excesso, em nossas vidas, nos leva a uma sensibilidade quase plana.

Num estado de coisas em que a oferta cultural e textual é imensa – e que ironicamente é aumentada ainda mais pelos materiais não originais –, nós nos perdemos pela vasta quantidade de links, conteúdos e possibilidades. Por isso, a maneira como cada um lida com essa oferta, traçando seu próprio curso, fazendo suas escolhas, assim como os DJs dos sound systems jamaicanos, adquire ares de criação. Trata-se de outro tipo de criação: a invenção cede espaço para a seleção e a edição. A noção de originalidade cede à noção de recriação. A literatura, aqui, ganha ares de prática artística, questionando por dentro, não só pelo conteúdo do texto, mas pelo modo de produção e pela sua materialidade, o que é o próprio da literatura.

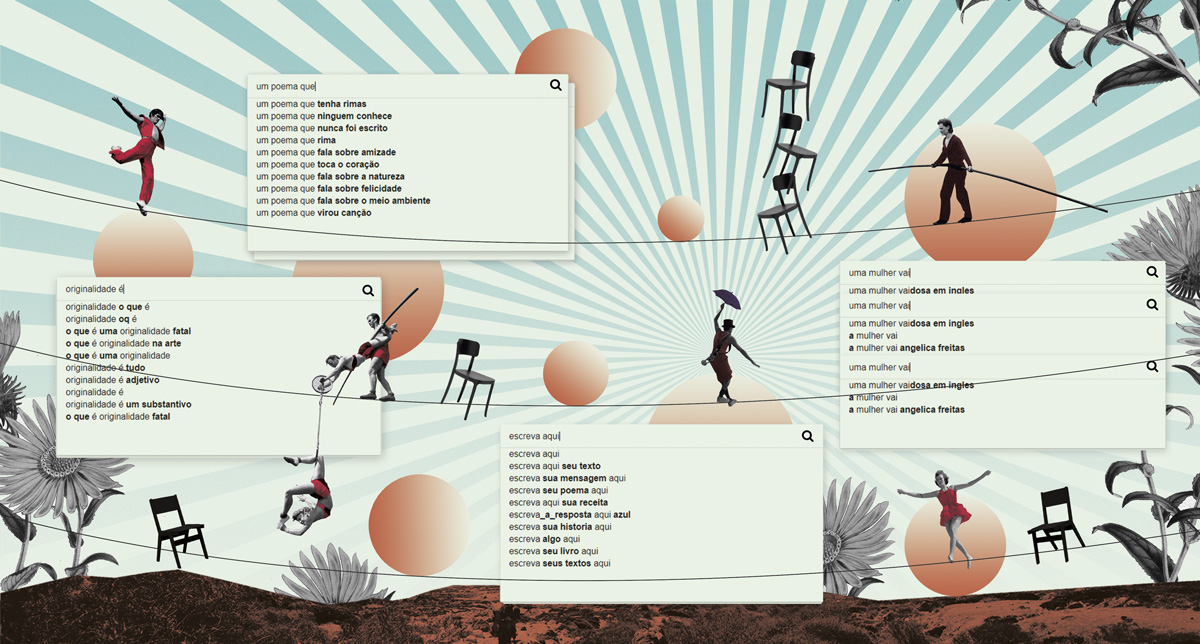

Ao digitar “uma mulher vai” na caixa de busca do Google, (a poeta) Angélica Freitas cria uma restrição: tudo o que achar – e que ela tornará versos – deve começar com “uma mulher vai”. A partir daí, nasce sua liberdade para selecionar e manejar aquilo que o Google lhe oferecer. Angélica atua como uma espécie de curadora e artista ao mesmo tempo. Faz a proposta ao Google e maneja a matéria-prima para definir o resultado de uma nova ordenação. Esse tipo de poema de procedimento introduz uma questão: como ele pode ser traduzido?

Os “poemas feitos com auxílio do Google” foram gerados por meio de buscas por uma expressão específica. O fato de essas buscas terem sido feitas em língua portuguesa é o que torna os poemas o que eles são. Se Angélica tivesse pesquisado a mesma expressão em língua inglesa, por exemplo, ela encontraria resultados diferentes e teria composto versos diferentes. Assim, uma tradução desses poemas trabalha não só a língua como o seu próprio processo de composição.

(…) perguntei exatamente sobre isso a Hilary Kaplan, tradutora dos livros de Angélica Freitas para o inglês. Hilary considerou que “poemas de procedimento levantam uma questão interessante quanto à tradução: Deve a tradução enfatizar o conteúdo ou seu processo de composição? O que é o “poema”?” [nota 2]

Se crio textos sem de fato escrevê-los, o que há de específico no processo de produção da literatura? Se posso compor escrita por meio da seleção e da montagem, como continuar pensando que a literatura está, em seu gesto fundador, ligada a uma escrita original?

Marcel Duchamp acredita que a ideia de “artista” é falsa. Ele disse preferir pensar si mesmo como um artesão, e um artesão é alguém que faz coisas com as mãos. A escrita por apropriação, em certos casos, como no trabalho Nets, de Jen Bervin, e na minha série de colagens MixLit, faz com que a figura do escritor se aproxime da atividade do artesão. (…) gestos como recortar, colar, tecer são compartilhados entre artesania e escritura. Para produzir Tree of codes, um dos primeiros gestos de Jonathan Safran Foer foi riscar, à caneta, os trechos que ele gostaria de apagar e posteriormente excluir do livro-fonte – um gesto mais material, próximo à artesania, do que a digitação num teclado. Cada um à sua maneira – assim como em obras de Jen Bervin, Angélica Freitas, Roy David Frankel e Kenneth Goldsmith –, a ideia do que é ser um escritor se descola da ação de preencher um arquivo em branco ou escrever a lápis ou caneta. (…) Como se escreve?, perguntam essas obras. Transcrever é copiar? Copiar é escrever? Recortar, colar e montar é escrever?

Quando Alberto Pucheu – num pequeno recuo nosso a 1993 – publica os três poemas da série na cidade aberta em seu primeiro livro, Na cidade aberta, o que se coloca é uma pesquisa poético-sonora profundamente associada ao contexto urbano. Se pensarmos especificamente no poema Na cidade aberta, nº 3, podemos dizer que Pucheu anota e coleta frases anônimas – como Veronica Stigger em Delírio de damasco –, a partir de um mote/tema que é o transporte na cidade grande – como Traffic, de Goldsmith, que no caso do poema de Pucheu é a Central do Brasil –, e dispõe sua coleta no formato de versos – como Angélica Freitas e Roy David Frankel. O poema de Pucheu é constituído de 35 versos, dos quais os três primeiros situam o leitor na Central do Brasil, por meio da indicação de que o próximo trem para Deodoro sai da plataforma 2, linha B, às 18h e sete minutos, e os 32 versos restantes – 91,4% da materialidade textual do poema – são compostos de chamamentos dos vendedores ambulantes, que, numa dicção bastante particular do comerciante informal carioca, em tentativas de convencimento, anunciam seus produtos e promoções, como balas, doces, isqueiros e amendoim, ou seja, comércio que, também pela técnica da colagem, nos lembra a série Merz, de Kurt Schwitters. A respeito da maneira como Pucheu tira de cena a centralidade do poeta e suas visões e emoções, (o pesquisador) Gustavo Silveira Ribeiro afirma que “transformando-se em agenciador de palavras e sons outros, alheios, muitos dos quais jamais seriam ouvidos (dada a invisibilidade social ou cultural a que estavam submetidos)” [nota 3], essa poesia da reciclagem faz ética e estética se encontrarem, problematizando-se mutuamente. Antes de operar uma desvalorização da arte – poética, no caso –, parece estar em jogo, em Pucheu, em Freitas, em Frankel, em Stigger, uma questão de visibilidade. Dar a ver o que falam por aí, destacar essas palavras que, de outra forma, ficariam relegadas à “invisibilidade social ou cultural”, como diz Ribeiro. O jogo da apropriação e da manipulação, aqui, se manifesta vinculado a uma demanda por atenção – repara só, repara só nisso, isso aqui merece um segundo olhar, parecem dizer os textos em questão. E nesse aspecto – a escolha do que ressaltar, a opção pela busca da atenção –, diferem das apropriações de Kenneth Goldsmith que, a princípio, não demandam tamanho investimento na leitura do conteúdo que deslocam.

NOTAS

[nota 1]. Bourriaud, Pós-produção – Como a arte reprograma o mundo contemporâneo. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 8.

[nota 2]. Kaplan, Dudgale & Villa-Forte. “A small library in a poem: a conversation”. Modern Poetry in Translation – twisted angels, nº1. Oxford: 2014, p.49. Tradução livre.

[nota 3]. Ribeiro, “Interromper o instante, interrogar o agora: poesia, política e pensamento em Alberto Pucheu”. Estudos de literatura brasileira contemporânea, nº50, jan.abr. 2017, p. 202.