A ficção que segue é um trecho do livro Bicho geográfico (Cepe Editora), do escritor e ensaísta Bernardo Brayner, produzido com incentivo do Funcultura. A narrativa, com forte teor autoficcional, é calcada no diálogo entre imagens e fragmentos de texto. Por conta disso, a diagramação original foi adaptada para ser publicada aqui.

***

Personagens

UM MENINO, 8 anos, cabelo penteado de lado. Espera algo.

UM PRÉ-ADOLESCENTE, 12 anos, segura um gibi dos X-Men (GHM número 7).

UM HOMEM, 39 anos, tem mãos pequenas de menino e é careca como um velho. Barba quase completamente branca. Um Tintoretto.

UM HOMEM calado segura um quadro de um pai já morto. O pai de costeletas e óculos Ray-Ban.

UM HOMEM calado segura um quadro de uma mãe já morta. A mãe com lenço na cabeça. Uma estátua de um cão da raça chow-chow.

UMA ESTANTE de livros.

UM VELHO que espera.

UM PANO que cai.

Nada do que vocês mencionarão com as mãos fará sentido ao viajante do tempo, ao narrador mais inaudito e sagaz ou ao passante que tampouco saberá inventar de improviso — como quem cria uma melodia com o assovio — o que vê. Vocês levarão as mãos até a ponta do nariz, levarão as mãos em concha até a altura do olho direito. Tudo escapará ao homem mais sábio, ao maior especialista. Mãos em parênteses para isolar palavras que serão apenas imaginadas e — quando imaginadas — proferidas em tom mais baixo.

[...]

Li em algum lugar quando criança que é impossível ler em um sonho. Desde então tenho sonhado com livros que têm suas páginas passadas tão rapidamente que fica impossível ler.

Essa noite sonhei que encontrava Wisława Szymborska e ela pedia que eu soletrasse o seu nome, o que eu fazia com orgulho. Ia pra casa sorrindo. No caminho refletia se havia acertado mesmo ou ela tinha dito que eu tinha acertado só para me agradar. Nessa parte do sonho eu era uma criança. Quando chegava em casa já era adolescente e pegava um grosso volume de obras completas de um autor brasileiro na estante e notava que as capas estavam intactas mas quase todo o interior havia sido devorado por cupins.

O tempo devorado. Os mundos passam, um depois do outro, todos em eclipse, eclipse é uma figura de linguagem, como a metonímia e a apóstrofe, e esses mundos passam a vida inteira com uma metade do rosto escurecida, uma metade que não sai na fotografia, todos esses mundos flutuam em sequência como um filme e agora param no momento que aquela que seria a minha avó repara em um senhor que traz uma faixa de luto no braço e decide que não irá consumar o casamento que os seus pais arranjaram e que casará com aquele viúvo distinto e com ele terá filhos e que cuidará dos quatro filhos que ele já tem como se fossem seus e que existirão os filhos dos seus filhos e seus livros numa biblioteca em um lugar chamado encruzilhada.

Em um dos meus primeiros aniversários — ou do meu irmão — a velinha do bolo caiu e incendiou a decoração da festa como um prenúncio do que estava por vir. A fúria com que a minha mãe bebia água sem que o batom desmanchasse. A velocidade com que se alastrou a minha paixão por amuletos como gibis, animais, figurinhas e, depois, livros. O susto do telefone na madrugada. A gargalhada que nunca estoura na foto tirada.

O jovem da foto tem vinte e quatro anos e está em 2000. A sobrancelha ainda grossa e a barba bem feita contrastam com as do homem de hoje. Seu autor preferido nessa época disse que o essencial é a memória, visto que a literatura é feita de sonhos e sonhos recombinam recordações. O homem de hoje tem uma obsessão por um homem que disse que a fotografia é a maior desgraça do século XX. Está com a sua mãe. A serenidade é a dos que não conhecem o futuro.

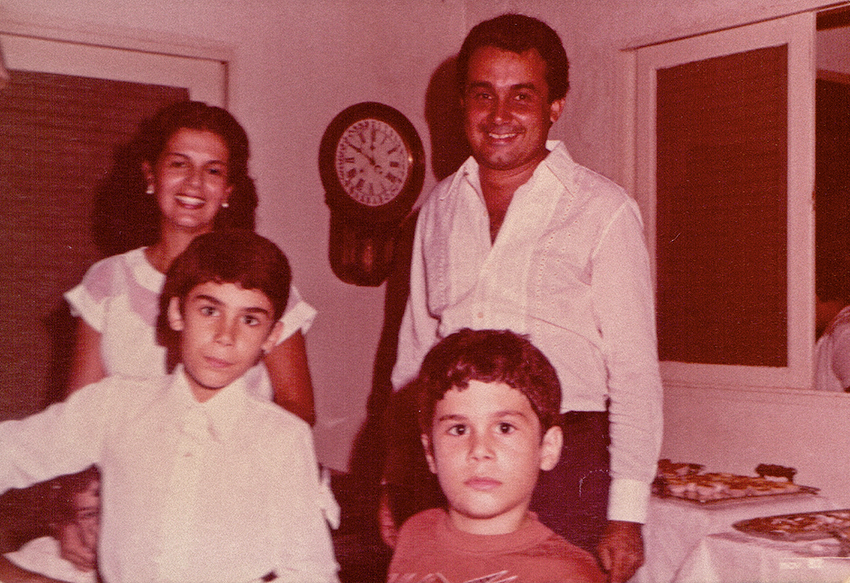

Antes que alguém desapareça: agora não me passa despercebido o relógio como um integrante da família — um adolescente com vergonha de tirar a foto com os pais que só se aproxima furtivamente, um papagaio de pirata que só é flagrado na foto depois de revelada. É de se supor que era primeira comunhão do meu irmão — quieto como a ruína de uma cidade. É de se supor, ainda, que, como não rimos, só eu e ele percebemos o intruso e como crianças com medo de fantasmas preferimos o silêncio. Contudo, posso ter cometido um erro de interpretação. É possível que estivéssemos olhando por cima dos ombros do fotógrafo, onde havia uma porta de vidro. No reflexo dessa porta de vidro poderíamos facilmente ter percebido o intruso e acompanhado atentamente a sua ação e até mesmo ter nutrido por ele algum carinho.

Depois que a minha mãe morreu comecei a vê-la dirigindo no centro da cidade, atravessando a pé a rua do lado, subindo no ônibus de um bairro distante, fazendo compras em um supermercado. Isso acontecia como num filme ruim. Imagino se um dia eu tivesse alcançado uma dessas mães e perguntado a ela: — A senhora vai me perdoar, madame, mas é a minha mãe. Faça o favor de não me ignorar que isso dói pra caralho. Convoco, agora, nesse momento, todas essas minhas mães que vi por aí. Venham, mães, venham me visitar. Superem o tempo, o espaço. Superem a ordem de me ignorar dada por algum Deus escroto. Apressem-se, por favor. Antes que o mundo me aborreça novamente com rostos desconhecidos.

Não mais por rebeldia ou por teimosia, muito menos por hábito ou por velhacaria, eu faria outra vez a troca de canal na televisão para que a minha mãe acordasse do seu sono na cadeira e reclamasse que estava assistindo à novela. Que estava vendo a novela dormindo ou naquele estado que precede o sono ou ainda numa espécie de transe. Que aquilo não era coisa que se fizesse. Que ela também tem direito porque trabalhou muito durante todo o dia. E assim eu soltaria um riso besta com minha irmã, sairíamos correndo e gritando que não se pode ver televisão nesta casa. Contaria, com minha irmã, histórias e brincaríamos dizendo que pegaríamos fogo se mais alguém em casa nos visse em flagrante. Brincaríamos ruidosamente. Afastaríamos os móveis com força. O mais alto possível. Mas que ela acordasse.

Colocaria a água-de-colônia, retocaria o batom, calçaria o sapato por cima do band-aid que cobriria o calo do calcanhar, beberia um copo de água gelada sem que o batom desmanchasse e gritaria Já estou indo, estou só bebendo água, gritaria para o carro que ainda estaria do outro lado da rua e de vidros fechados, causaria o protesto dos filhos que perderiam a concentração na lição de biologia ou não escutariam uma fala importante no filme, teriam, de qualquer jeito, sua atenção roubada e tentariam muitos anos depois recuperar a atenção ao detalhe da água-de-colônia, do band-aid ou do batom, mas o tempo não passaria e essa história seria como as fábulas que se repetem três vezes e não como um post no Facebook e restaria mais na tela do computador e menos na memória, assim como o espelho da farmacinha do banheiro que ainda está quebrado mas se protege com a capa grossa do esquecimento.

Além da testa que beijei e que me lembrou a consistência e a temperatura de um bombom Sonho de Valsa guardado na geladeira, coisa que me envergonhou, houve a visita desse fantasma — se elevava do chão como o caixão de Chu Fu Tze, o negador de milagres — que atestava a morte da minha mãe e explicava sem muita paciência que eles, digo, os fantasmas, eram projeções do futuro e não emanações do passado, ou seja, de gente morta, e que por isso não me enganasse e que estaríamos fodidos do mesmo jeito. Disse isso e acrescentou que todos que chegam à eternidade recebem uma casa igual à que tiveram na terra e lembrou com coqueteria que leu isso em Swedenborg e desapareceu atravessando a porta sem usar a maçaneta. Só agora no meu presente e no passado de vocês pude entender aquelas palavras que me assediaram com seus pseudópodes e lembrar quem foi Swedenborg.

A verdade é que perdemos aquela casa como a lagartixa que perde o próprio rabo, para sobreviver. A verdade é que a linguagem naquela casa tinha mais de biológico do que em qualquer outro lugar que conhecíamos. E ali deixamos os nossos pedaços.

As expressões que eu e minhas irmãs tirávamos das aulas: Sabelídeos, Processo de emulsificação do quimo, Orifício nutridor do osso. Eram palavras que repetíamos aos risos na nossa casa em Piedade — só agora, com a distância, me parece estranho o nome Piedade. Somos uma colônia fúngica que se apegou ao mofo do lugar, que cresceu junto aos troncos de eucaliptos cortados. A orelha-de-pau surgia depois da chuva e ouvíamos uma última vez: Sabelídeos, sabelídeos. E agora deixamos aquela casa. E achamos que já ficou tarde para qualquer coisa, para tudo, talvez. Não criamos mais os animais (cães, gatos, peixes, pássaros, tartarugas, camarões, periquitos) que criamos ali com euforia, com a agitação de alevinos, com as certezas do bicho adivinhão ou aluvião, que depois troquei por livros que criei, aos montes, sem parar, para que preenchessem de alguma alegria outras casas.

Agora meu pai deliberava com um homem que vendia um cavalo. Esse homem não tinha três dos dedos na mão esquerda. Meu pai me explicava que tinha sido uma mordida daquele cavalo. Depois disse que eu o seguisse e me guiasse pela camisa azul que usava em direção ao peixe que sempre comprávamos: o espada-sangue. Passamos por porcos, coelhos, todos os tipos de pássaros com todo tipo de canto. Eu me guiava pela camisa azul. Passamos por bois.

Passamos por araras. Passamos por animais que eu nunca tinha visto presos em gaiolas. Eu me guiava pela camisa. Passamos por corredores apertados de tanta gente que mais parecia que eram aquelas pessoas que estavam à venda. E eu me guiava. No meio desse corredor de gentes e gaiolas ele se virou como alguém que quer flagrar um perseguidor furtivo. Eu estava pasmo. Era como um duplo. Camisa com a mesma tonalidade de azul. Mesma altura. Mesmo corpo. Mas rosto completamente diferente. Como se usasse uma máscara para me assustar. Queria voltar ao meu verdadeiro pai e contar do impostor, dos truques que se fazem hoje em dia, das peças que nos pregam como mordidas, das ausências que nos assustam nos locais mais insuspeitos, dos animais estranhos que deixam soltos por aí.

Sempre preferi o voo de homem-bala do Stardust de Fletcher Hanks, que colava os braços estirados para trás ao corpo e juntava as pernas, ao voo do Capitão Marvel ou do Superman. Hanks sempre o retratava de costas, envolto numa aura de energia que mais parecia um cometa. Quase todos seus personagens tinham essa aura. Nada do punho cerrado à frente, nada da capa esvoaçante. Só aquela pequena nuvem de partículas à minha volta. Grandes, cristalinas, doces. Eu sou a minha nuvem de partículas. Partículas de memória atravessando o meu corpo. O mundo, o trabalho, o aluguel, os raios cósmicos, as explosões solares. O voo simétrico do Stardust, fechado em si, sem heroísmo que a própria sobrevivência, o voo que me protege da gravidade de planetas e palavras desconhecidas, mas que tende ao minúsculo, à falta de volume, à falta de anatomia.

Sempre preferi o voo de homem-bala do Stardust porque é um voo que elege a si mesmo e não um meio de chegar a algum lugar.

Hanks morreu dois meses depois do meu nascimento. Seu corpo foi encontrado congelado no banco de um parque de Manhattan. Era alcoólatra e sustentado pelo filho Fletcher Hanks Jr.