Para Ângela Alonso

Aceitar uma literatura exclusiva de escritores brasileiros negros corresponderia a abdicar da composição literária escrita no modo exigente e complexo, ditado pelas artes poéticas que precedem ou acompanham a produção artística na cultura ocidental? O nativo e o escravizado (e seus descendentes) brasileiros não fariam parte dessa tradição? Ou, pelo avesso: por decisão do poder colonial e do poder nacional, ocupados pelas nações europeias, brancas, e seus descendentes, os povos excluídos e escravizados na sociedade brasileira não fariam parte da tradição artística enraizada nos trópicos pela civilização ocidental?

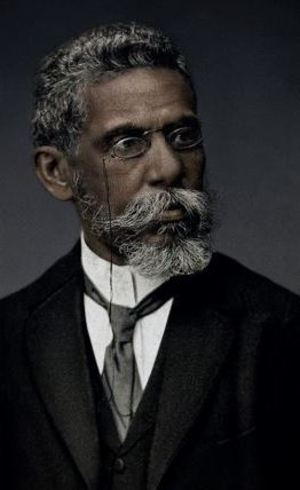

Na tradição inaugurada por Machado de Assis, uma literatura brasileira, assinada por excluído ou escravizado, ou por descendente de excluído ou de escravizado, inventa como solo cultural um metafórico tabuleiro de xadrez (a imagem está no cap. XIII de Esaú e Jacó, romance que dramatiza fatos históricos vividos pelo romancista). No tabuleiro e em jogo, as peças pretas só conseguem autonomia de movimento, “poder de marcha”, se as peças brancas, representantes do poder colonial ou nacional, as reconhecem como emancipadas, ainda que parcial e tardiamente. A Lei Áurea é exemplo de emancipação parcial e tardia das peças pretas. Diz Emília Viotti da Costa: “a Abolição libertou os brancos do fardo da escravidão e abandonou os negros à sua própria sorte”. Quem acabou ganhando o jogo?

Encarcerada ou limitada, a liberdade de criação artística em Machado de Assis, escritor negro de nacionalidade brasileira, se encontra espremida entre extremos. De um lado, pela servidão e a dependência, ditadas pelas peças brancas — tanto as colonizadoras quanto as independentistas. Do outro, por sua vontade de autoafirmação artística singular, capacitada pelo valor que realça historicamente as peças pretas, o Trabalho e a Dor (ou, às escondidas, o Trabalho e o canto de Alegria). Na movimentação das peças pelo tabuleiro o fim supremo das peças pretas seria o de conquistar potência igual ou superior à das peças brancas. O xeque-mate.

Dado pelas peças pretas, o xeque-mate não representa apenas a quantidade de força e argúcia dispendidas pelo jogador escravizado ou excluído. Representa, ainda e também, a alta qualidade artística da atuação. O final vitorioso na partida comporta, portanto, um suplemento qualitativo universal que, por não ser ufanista nem eurocêntrico, deveria ser melhor percebido por todos os assistentes, indiscriminadamente.

Desenvolvida em espaço público, a alta qualidade da atuação da peça preta, em jogo contra as brancas, se soma à emancipação (parcial ou tardia, repito). De responsabilidade das destemidas e imaginosas peças pretas, o xeque-mate lhes abre o caminho para o acesso à cidadania plena e indiscutível na sociedade brasileira. O “birtherismo” (sofrido por Barack Obama e, hoje, por Kamala Harris) é e sempre será uma invenção de supremacista branco. Hoje, Machado de Assis, romancista negro, é um clássico da literatura brasileira e da Literatura. Isso é atestado internacionalmente. Como Shakespeare e Molière, ele ata o serelepe (riotous) de africano à atemporalidade do clássico, atesta a crítica do The New York Times e do The Economist.

Em 1872, Machado inventa o lugar do escritor descendente de escravizado na Literatura, reinventando-se, antes, na literatura luso-brasileira. Nem Alencar nem Eça, nem romântico nem realista-naturalista. Em 1875, ele decide, Manassés é seu heterônimo e um dos responsáveis por sua arte poética.

Em 1872, reinventa-se escravizado no Brasil, desconstruindo a atitude dos românticos, nacionalistas brancos, como José de Alencar. Afirma: “É certo que a civilização brasileira não está ligada ao elemento indiano, nem dele recebeu influxo algum; e isto basta para não ir buscar entre as tribos vencidas os títulos da nossa personalidade literária. Mas se isto é verdade, não é menos certo que tudo é matéria de poesia, uma vez que traga as condições do belo ou os elementos de que ele se compõe”. Ainda jovem, a noção de influxo (influência) interno, o nativismo dado como genocídio do indígena, tem valor menor na sua formação de descendente de escravizado. Mas “tudo é matéria de poesia”. Certo, no entanto, é que o nativismo de meia-tigela, romântico e branco, não fará parte da tradição de escritor negro brasileiro, que inaugura.

O influxo, acrescenta ele, é também externo. O autor, ao visar à inserção do trabalho de arte brasileiro numa clave que amealha a erudição ocidental, torna-se, objetivamente, autocrítico e, ainda, crítico do modus operandi nacional, tanto o colonial quanto o emancipado. Ao se reinventar na Literatura, Machado hospeda sua obra em solo cultural que abstrai fronteiras (no sentido geográfico do termo). Ali, o Brasil pode se reconhecer num notável autor europeu — Shakespeare. A obra do britânico servirá de influxo externo (vide também o prefácio de Ressurreição). Em O instinto de nacionalidade, de 1873, Machado afirma, antes de Jorge Luis Borges que o subscreverá no século XX: “[...] perguntarei mais se o Hamlet, o Otelo, o Júlio César, a Julieta e Romeu têm alguma coisa com a história inglesa ou com o território britânico, e se, entretanto, Shakespeare não é, além de um gênio universal, um poeta essencialmente inglês”.

O instinto de nacionalidade é coisa do poder literário branco, genocida do nativo. Ao falsificar o dono legítimo da terra pela sua burocratização, o romântico está é assegurando a posse do solo dito natal. “O índio vestido de senador do Império” (Oswald de Andrade).

Em 1875, Machado assina Manassés pela primeira vez. O heterônimo é o autor do conto A chinela turca, escrito por ele e publicado na revista A época, de Joaquim Nabuco, egresso de longa viagem à Europa. O romancista negro brasileiro calça chinela turca e inventa um fascinante jogo de heteronímia (para retomar Fernando Pessoa). Sua identidade civil passa por metamorfose notável, um tanto à la George Sand, outro tanto à la Al Hajj Malik Al-Shabazz (ex-Malcolm Little e futuro Malcolm X). Por desejo próprio, hospeda-se numa segunda estalagem canônica: depois de Shakespeare, o Pentateuco. Machado é o bíblico Manassés, assim como Fernando Pessoa será o greco-latino Ricardo Reis.

Ao se hospedar no Gênesis, Machado diz que se sente à vontade, mas não tão à vontade na revista. É peça preta. Está de favor em domínio patriarcal brasileiro. O convite para colaborar na revista reconhece apenas sua autonomia relativa. Tem direito ao “poder de marcha”. Filia-se, então, a família patriarcal que transcende o patriarcado brasileiro, a ser explicitado, no século XX, pelo ilustre Gilberto Freyre, discípulo confesso de Nabuco. Machado convida o leitor do conto de autoria de Manassés a ir à origem (eis “a” questão na obra de Machado) do patriarcado. Lá, no episódio em que estará em jogo a primogenitura de Manassés, Machado de Assis se reinventa a si, histórica e literariamente.

O Gênesis, solo cultural, é o tabuleiro de xadrez patriarcal em que há pedras privilegiadas, os primogênitos, e não-privilegiadas, os irmãos mais novos. Machado de Assis insere seu nome de autor num episódio que explicita sua (outra) identidade. Salta-lhe aos olhos o avô Jacó no momento em que, a pedido de José, deve abençoar Manassés, o primogênito, e Efraim, o irmão mais novo. Machado nasce em 1839, Nabuco, em 1849.

(Em 1904, quando o romancista negro brasileiro quer reconhecer o Encilhamento nas transições financeiras corruptas por que passa a sociedade brasileira, voltará ao episódio de Esaú e Jacó e se fará hóspede do conto Cândido, ou o Otimismo, de Voltaire, v. cap. “Um Eldorado”. Na década de 1930, quando Gilberto Freyre privilegia o patriarcado brasileiro, Thomas Mann se encaminha a contraponto histórico semelhante ao de Machado, a fim de reconhecer o Mal na ascensão dos regimes totalitários na Europa. Leia-se José e seus irmãos.)

O avô Jacó, em lugar de abençoar Manassés como primogênito de José, decide privilegiar o irmão mais novo, Efraim. Em ato de violência, destitui Manassés de todo e qualquer privilégio que possa ou venha a ter na condição de primogênito. Deserda-o social e patriarcalmente. Sobreviverá como destituído do privilégio natural. Recomeça sua vida como filho deserdado, subalterno ao falso primogênito. Les damnés de la terre, escreve Franz Fanon.

Contra a injustiça cometida, de nada vale o bom-senso paterno. Recorramos à letra bíblica. José contradiz Jacó: o primogênito é este, pai, e põe a mão direita sobre a cabeça de Manassés. Jacó reafirma a decisão: “Eu sei, meu filho, eu sei. Também Manassés se tornará um povo, também ele será grande. Não obstante, seu irmão menor, Efraim, será maior do que ele e sua descendência se tornará uma multidão de nações”. Verdadeira maldição, por duas vezes a crueldade patriarcal se autoafirma na segunda pia batismal, a do patriarcado. Manassés é, portanto, o filho que recebe na cabeça a mão (da) esquerda e, se quiser conquistar o poder perdido, sobra-lhe motivo para dar xeque-mate na ação desonesta e falsa da mão (da) direita.

Artisticamente, Machado se legitima em paralelo aos personagens nativos de Alencar. Em Iracema (1865), o destino de Moacir, filho da bela índia e Martim, está traçado no nome. Em tupi-guarani, Moacir, o brasileiro, significa “o filho do sofrimento”. Machado usa a heteronímia bíblica para assumir o nome de outro filho do sofrimento colonial. Chama-se Manassés porque seu pai, José, quer significar que “Deus o fez esquecer de todos os sofrimentos”. Efraim recebe seu nome porque “Deus o tornou fecundo na terra de sua aflição”. A “fecundidade” na terra da aflição sobrepõe ao “sofrimento”.

Heterônimo de Machado, Manassés escancara no patriarcado bíblico a primogenitura que é fraude. Por um lado, cria despossuídos que recebem negativas na cara e, pelo outro, possuidores e dominadores cruéis e ilegítimos que, de dedo em riste, levantam a cabeça e se dizem os verdadeiros decisores do poder nacional.

Em 1878, o crítico Urbano Duarte não titubeia ao ler Iaiá Garcia, o quarto romance de fatura romântica de Machado, e o rejeita: “O cantor das Americanas, que acatamos e apreciamos, deve apimentar um pouco mais o bico de sua pena, a fim de que seus romances não morram linfáticos”. Linfáticos: a que faltam vida, vigor e energia. Alertado sobre a morte prematura de sua obra literária, o autor inspeciona a locomotiva que puxou os quatro vagões até o final da década de 1870. Examina-a de alto a baixo e se dá conta das avarias que se tornam óbvias. Seu trem de ferro corre risco de acidente fatal. E vai descarrilar após o quarto romance. Descarrila.

Em 1881, Machado publica Memórias póstumas de Brás Cubas. Sempre atento, Capistrano de Abreu escreve: “O romance aqui é simples acidente. O autor é o primeiro a reconhecer a filosofia triste, e por isso põe-na nas elucubrações de um defunto, que nada tendo a perder, nada tendo a ganhar, pode despejar até as fezes tudo quanto se contém nas suas recordações”. Manassés, um autor defunto ou defunto autor, despeja até as fezes no corpo do livro e volta a brilhar na frase derradeira: “ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas, a da fecundidade: — Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria”. Ali se expressam, em evidente niilismo, vida, vigor e energia, que faltavam aos romances românticos.

Não é gratuita a escolha de autor defunto para o romance do descarrilamento. Retenha-se esta curta passagem: “Mas, na morte, que diferença! que desabafo! que liberdade! Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lantejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser! Porque, em suma, já não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem estranhos; não há plateia”. E termina: “Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados”.

Efraim se reconhece entre os justamente desdenhados por Manassés. Em O Abolicionismo (1883), Joaquim Nabuco se entrega à autocrítica e à crítica radical do patriarcado brasileiro. Retoma as palavras de José Bonifácio no exílio (“Sem a emancipação dos atuais cativos nunca o Brasil firmará a sua independência nacional e segurará e defenderá a sua liberal constituição.”), e escreve, na biblioteca londrina, onde Karl Marx escreveu O capital: “No processo do Brasil um milhão de testemunhas hão de levantar-se contra nós, dos sertões da África, do fundo do oceano, dos barracões da praia, dos cemitérios das fazendas, e esse depoimento mudo há de ser mil vezes mais valioso para a História do que todos os protestos de generosidade e nobreza d’alma da Nação inteira”.

[nota] Manassés assina também as crônicas que Machado escreve para a Ilustração brasileira, editor Henrique Fleuiss. O nome heteronímico é ativado entre julho de 1876 e abril de 1878 (período em que a revista circula). Em 1904, Jacó, volta acompanhado de Esaú, e estarão às voltas com a fraude de Rebeca, a “mãe” dos irmãos gêmeos de Natividade.