Perdi um amigo, Renato, derrubado pela covid. Teve uma morte horrível, dolorosa. O vírus provocou complicações cardíacas. Uma trombose lhe surgiu na perna. A morte só suporta o silêncio, mas, ainda assim, quando penso na agonia de meu amigo, algumas ideias me agitam. A morte é um livro com páginas em branco. Tento, ainda assim, lê-lo. Alguma coisa haverá para ler.

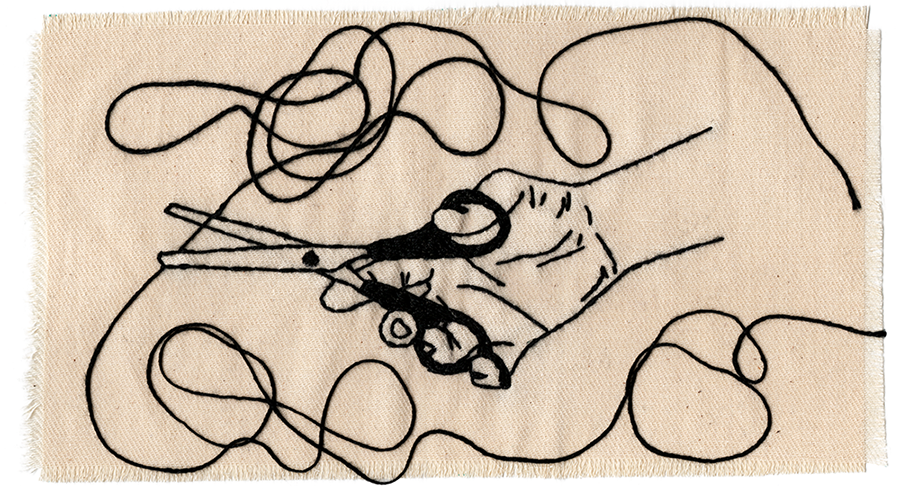

Renato, na verdade, era meu cabeleireiro. Há quase 30 anos. Encontrávamos mensalmente, sem falhar, em seu salão. O corte levava uma hora, um pouco menos. Enquanto ele manejava a tesoura com a habilidade de um violista, não parávamos de falar. Assim que eu me acomodava em sua cadeira, ele dizia: “Chegou meu confessor”. Uma confissão imperfeita, pois não envolvia segredos, ou intimidades. Sempre fomos reservados. Falávamos de sonhos. Sonhávamos juntos.

Vemos as barbearias, em geral, como um lugar de passagem. Um intervalo transitório, a que os homens se obrigam para conservar um mínimo de compostura. Pois eu não via assim. No salão de Renato, a realidade fazia um intervalo — como se a cadeira voasse muito além do salão. Um abismo se abria a nossos pés, mas, em vez de ser assustador, era uma libertação. Ali, juntos, escapávamos das misérias da rotina. Não dizíamos grandes coisas. Era uma conversa comum, palavras simples. Mas elas nos elevavam.

Meu barbeiro era apaixonado por cavalos. Quando não estava no salão, se escondia em uma chácara no Salto do Itararé, na fronteira do Paraná com São Paulo. Lá cavalgava, tomava sol, caminhava com os cachorros e mexia nas plantas. Tudo muito comum. Era justamente por isso, por “não ser nada demais”, que a chácara se tornou um refúgio.

Penso em Renato caminhando no cafezal e, ato contínuo, penso nos livros. É sempre assim: tudo me leva à literatura. Ainda ontem eu lia os Carnets, de Albert Camus. Eles foram, também, um lugar em que o escritor se refugiava. Não escrevia para fugir: escrevia para ser. Neles encontrei uma anotação rápida a respeito de suas temporadas na Argélia, seu país natal. Nasceu em Mondovi, em 1913. Apesar de ter se mudado para Paris, onde se consagrou, Camus continuou a ser um africano, e não um europeu. As polêmicas literárias e os debates políticos nos salões parisienses o exauriam. Tiravam, mais do que lhe davam.

Quando voltava ao calor argelino, onde podia novamente sonhar como um menino — sem freios, sem ideais, ou causas —, Camus, como Renato no Salto, voltava a si. Contrapunha o silêncio africano ao ruído do mundo europeu. As intrigas, os ataques dos inimigos políticos, as incompreensões ficavam para trás. Podia ser apenas o menino Albert. Um garoto feliz, e mais nada. No prefácio de O avesso e o direito, de 1937, Camus escreve: “Sei, de ciência certa, que a obra de um homem se reduz a essa longa caminhada para reencontrar, pelos desvãos da arte, as duas ou três imagens simples e grandes sobre as quais o coração pela primeira vez se abriu”. Um cavalo, um trigal, o sol: também nessas lembranças, que só conseguimos reencontrar quando abrimos um intervalo no tempo, se guarda tudo.

Tanto para um escritor, como para um barbeiro, a pressão do mundo, às vezes, é insuportável. A sociedade contemporânea transforma tudo em agitação e ruído, e eles nos obrigam, sempre, a tomar uma posição. A ter uma causa. Nos obrigam a “saber” — quando a maior parte das coisas ignoramos. Às vezes, contudo, acordamos com o desejo de simplesmente viver. Nada ter a dizer, ou a escrever. Nada a pensar. Tarefa alguma a cumprir. Nenhuma agenda, ou script. Nenhuma cadeira, ou tesoura. Ainda não percebemos que o relógio é uma coleira?

Nos tempos de hoje, de ódio, violência e retaliação, tudo se torna ainda mais difícil. Restam as brechas abertas pela imaginação. Volto aos Carnets, de Camus: “Tenho a imaginação enlouquecida, sem medida, um pouco monstruosa. Resulta difícil saber o papel imenso que ela desempenhou em minha vida, e, no entanto, não me dei conta dessa particularidade pessoal senão na idade de 30 anos”.

A pandemia me levou a trabalhar com A peste, o grande romance sobre uma epidemia que devastou Oran, norte da Argélia. Livro que Camus publicou em 1947 e que agora releio com outra amiga querida, a psicanalista Hena Lemgruber. Antes da peste, os habitantes da tranquila Oran tinham uma vida insossa, mas serena. A cidade — que Camus descreve no romance como “um lugar neutro”, uma “cidade sem pombos, sem árvores e sem jardins” — era, apesar disso, uma bolha que os protegia do mundo. Agora, porém, o horror está dentro deles mesmos. Eles se tornaram a própria peste.

Anota Camus, nos Carnets, a respeito dos personagens em que, naquele momento, trabalha: “Eles também tinham feito pacientemente um universo para si no coração de um mundo incompreensível”. Uma chácara com cavalos, um livro, uma barbearia. Nada demais — e, por isso, tudo. “Um universo muito humano, onde a ternura e o costume dividiam os dias.” A chegada da peste vem arrancá-los de sua paz. Roubá-los de si mesmos. “Depois de tê-los cegado o espírito, ela lhes arrancou o coração.”

A peste é um livro sobre o exílio e a solidão. Ao longo de seus capítulos, só encontramos homens solitários. Não há refúgio em Oran. Não existem chácaras, livros, barbearias — pelo menos como aqueles de que falo. Descreve o Doutor Rieux, o narrador secreto da obra: “Enfim, nestes extremos da solidão, ninguém podia contar com o auxílio do vizinho e cada um ficava só com sua preocupação”. Não havia espaço para o sonho — muito menos para compartilhar sonhos. Havia barbearias, mas elas não serviam para nada.

Talvez, em um efeito contrário e surpreendente, a pandemia de hoje — por apontar a necessidade de nos isolarmos dentro de casa — abra, enfim, um espaço para o sonho. Talvez agora haja um lugar para, apesar de tudo, compartilhar fantasias. Sentirei sempre falta de Renato porque, em sua cadeira, como se estivesse montado em um cavalo imaginário, eu dava saltos fora do tempo e do espaço em que somos obrigados a viver. Nem todos compreenderão o que digo. Muitos acharão que não passa de um exagero, ou uma tolice. Não me importo com isso: eu sei o que vivi.